那些在警察的監視下偷偷學中文的泰國孩子們,現在都在哪?_風聞

东八区北京时间-不分东西南北,只知上下左右2018-06-16 15:02

【來源:泰國網;作者:嶽漢】

他們,仍是當年的他們;我們,卻已經不是當初的我們。

在比邊疆更為遙遠的遠方,一個民族前世的記憶,就這樣被封印在一代人那下落不明的青春裏,入土為安,了無蹤跡。

S伯:中國,是一塊邊寫邊擦的黑板

S伯,是老漢熟識的一位泰國本地華人。

年齡很大,也許六十多,也許七十多。

他在泰國出生,在泰國長大,雖然年輕的時候曾經到中國見過鄧小平,但是終其一生,不曾在中國有過長期生活的經歷。

他長着一張華裔的臉孔,滿頭銀髮,在辦公室裏總是用一件灰黃色的外套,將瘦削的身軀和寒氣逼人的空調風隔絕開來。

他的臉上,看不到泰國大爺們身上常見的油膩與放肆。一如既往的笑意,稍縱即逝的狡黠,總是不經意間流露出一種智識上的優越。彷彿給小孩們講解二元一次方程組的退休教師,沒有權勢,卻有故事,只要孩子們想聽,他便會摘下眼鏡,和你娓娓道來。

每一個和他一同工作過的年輕中國人,都聽過他講的一個故事。

在S伯的少年時代,東南亞正是冷戰高峯。

冷戰時代的海外華人,日子過得憋屈。

越是憋屈,便越是緊緊抓着自己的血脈,格外思念那個“被禁忌的祖國”,心中愛屋及烏,個個又紅又左。

正在對海外“革命輸出”的紅色中國,也暫時忘掉了萬隆會議上的賭咒,將海外憋屈的青年華人當成重點培養對象。東南亞各國樹林子裏和小巷子裏的本地左翼團體,華人三佔其二,又拿着中國支援的物資,乍一看,的確像極了紅色中國派出的第五縱隊。

東南亞各國政府,半是防微杜漸,半是裝瘋賣傻,只要一看見説中文的,統統都是赤黨。打擊赤化的同時,順帶着把中文也給禁了。

於是,華人們過得更憋屈,更加盼星星盼月亮地盼望那沒見過面的強大祖國,能夠漫卷紅旗,解放世界,把枷鎖變成綬帶,把南海染成紅海。

那時的S伯,每天都在努力地學中文。

華文學校,已經被政府關閉;華語報刊和書籍教材,也被視為禁忌。

越是不讓學,他們越是想學。

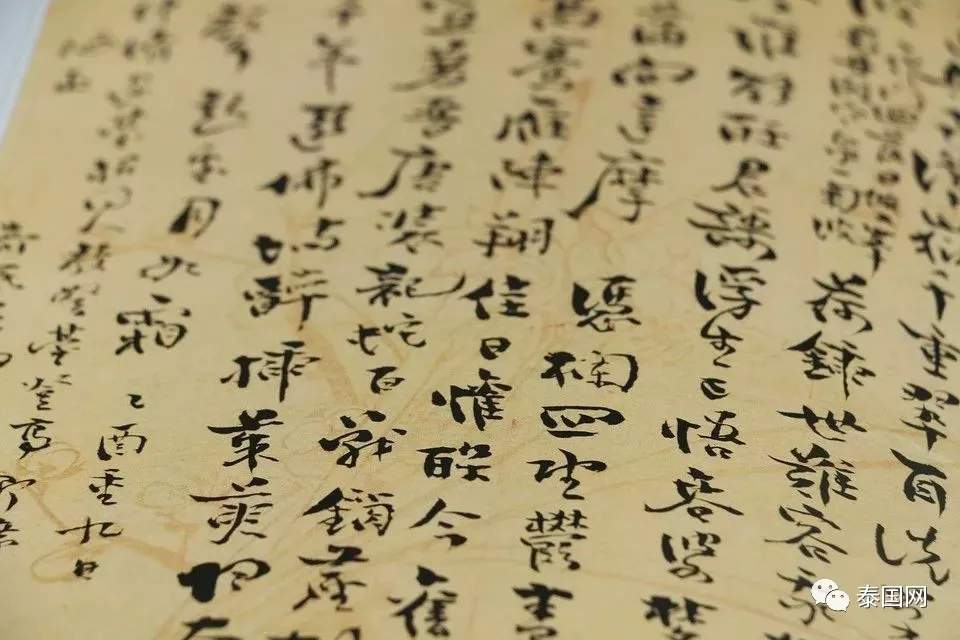

在當局嚴密的監視之下,中文老師們偷偷地教,華人孩子們偷偷地學。對血脈與革命心懷忠誠的華人教師和孩子們,用盡一切的方式,想盡一切的辦法,瞞天過海,見縫插針,偷天換日,暗度陳倉。

他們將被查禁的中文教材,套上泰語課本的封皮。旁人路過,他們便裝模作樣地朗讀泰語;四下無人,他們便一字一句地學習中文。

台上的老師在黑板上寫漢字,一邊手寫,一邊手擦。

右手還沒寫完“地上霜”,左手便要擦掉前邊的“明月光”。

只有這樣,才能在警察突然出現在窗外時,迅速地清理出一塊無懈可擊的空黑板。讓那些鬼鬼祟祟的窺探者們,抓不到任何的蛛絲馬跡。

除了神秘兮兮的中文課,S伯還經常躲在被窩裏“偷聽敵台”。

當然,泰國眼中的敵台,便是中國的中央人民廣播電台。

午夜時分,當《歌唱祖國》的旋律在收音機裏沙沙地響起,“這裏是中央人民廣播電台……”字正腔圓的聲線,是寂靜的夜色裏,唯一能夠填滿他心中空洞的東西。

每當此時,年輕的S伯便彷彿在空氣中觸碰到了那千里之外,從未謀面的故國。

華裔青年無處訴説的青春年華,就這樣靜謐的暗夜中,獨自綻放。

曼谷的老報館裏,每一代中國青年編輯,都聽他像祥林嫂一樣,講過這一段故事。

儘管已經講了很多遍,但每次講起,他溝壑縱橫的臉上,仍舊會寫滿某種難以言説的動容。

那種表情的背後,是辛酸?苦澀?自嘲?還是自豪?

我們一時難以分辨。

S伯在泰國的華文媒體圈子裏,是一個真正的老手。但他每當面對中國來的年輕記者和編輯時,卻總是很謙虛——

不是那種佯裝作態的謙虛,而是無盡的遺憾之中,埋藏一絲自卑的,酸澀的,黯然的,真實的謙虛。

他常説:“我們沒有讀過書,沒有讀過正規的中文大學,和你們這些受過正規教育的大學生比起來,實在比不上啊……”

這種時候,我不知如何回答。

整個報社裏的老華人編輯裏,S伯其實是最強的。儘管他的文字,也是泰國唐人街裏常見的“老僑體”,濃濃的民國風之下,部分詞彙像是70年代的大陸官宣體,而剩下的一些專有詞彙,則寫得像是清朝的出土文物一般,古色古香。

但至少,還是看得懂的,明清古文與文革檄文相混合的文風,甚至還有一些與古老泰王國相契合的準確感。

而報社裏其他老華人的稿件,我們卻讀得很費力。

老漢當年在泰國報館裏,一半的工作時間,實際上只是在將老華人們手寫的“明清白話文”,轉譯成今日的中文閲讀者所讀懂的“現代漢語”。

除了那些年輕的大陸青年翻譯之外,文稿不需任何修改而能直接放上報紙和網絡的編輯,S伯,是唯一一人。

我很懷念他。

懷念他那些被講過幾千遍的故事,以及我們這些“外國人”所永遠無法洞悉的泰國政壇內幕,和稗官野史。

每次打開那一家我曾經服務過的報紙,我還是能一眼看出,哪一篇是他老人家的手筆。

那是一個受困於歷史的機緣而“沒有上過正規中文大學”的泰國華裔青年,用青春歲月中無數個寂寞的夜晚,無數次執着的堅持,無數次無望的追尋才換來的技藝。

那個他年幼是未曾謀面的祖國,那些他畢生未曾謀面的先祖,都應該為他的忠誠而嘉獎。

我很想代表祖先和祖國對他説:您的中文,真的很強。

在你們這一代人中,絕無僅有。

L叔:泰南山林裏的“紅小鬼”

L哥,泰南和馬來西亞邊境出生的華人。

與我和S伯的辦公位置,只隔着一張桌子。

帶着一雙大框眼鏡的L叔,比整天一臉笑容的S伯,還要沉靜——或者説沉悶。

像這樣沉悶而安靜的中年人,要麼就是一生沒有任何波瀾或亮點的人;要麼,就是曾經的人生燃燒得太劇烈,因此在歸於平靜之後,才變成了一塊沉悶的灰燼。

這位大叔,屬於後者。

南洋老僑多左派,但整個辦公室裏“左”得最徹底的一位,非L叔莫屬。

因為他,是一名“馬共”。

就是切·格瓦拉那樣,在樹林裏,扛着卡賓槍,打游擊的那種。

馬共,馬來亞的左翼武裝。

30年代成立,與日軍、英軍、獨立後的馬來亞政府作戰。直到80年代中國外援斷絕,才最終投降,在泰國境內定居下來。

L叔從小出生在“革命根據地”的華人村落裏,游擊隊員在茅草屋裏,教會他和村裏的孩子們讀書認字,帶着他們學會中國的革命歌曲,告訴他們外面世界的樣子。

在那時,戰士們告訴他,那個遠在北方的“祖國”,在經年累月地援助他們的革命事業。只要堅持,只要堅信,在幾億祖國同胞的無私支持下,他們必將得到最後的勝利。

13歲那年,他加入隊伍,成為了一名紅色武裝的游擊戰士。

一開始,他的任務還不是戰爭,而只是運送。從一艘艘起航於中國南部沿海的神秘小漁船上,運回一摞摞的糧食、藥品、涼蓆、蚊帳,以及,軍火與彈藥。

16歲那年,他第一次在一場遭遇戰中,體驗到了戰火的滋味。

槍聲響起的那一刻,全身的血液湧向腦海,濃烈的腎上腺素,瞬間灌滿全身的每一根血管。

他卧倒,射擊,恐懼來得快,去得也快。一瞬間籠罩全身,然後在兩分鐘之內消散無蹤。然後,便是令人上癮的刺激與興奮。

每參加一次戰鬥,那種興奮,便越發濃烈。

80年代的某一天,他曾從香港入境,偷渡到內地去接受無線電聯絡訓練。

來到香港之後,突然計劃有變,預定好要接頭的聯絡人,全都杳無音訊。

他像一隻斷線的風箏,在香港逗留了半個月。最後只能放棄任務,自行搭乘一艘貨船,原路偷渡回到了馬來西亞。

回到部隊中,他才知道,一切都已經改變了。

那個曾經數十年支援他們的國家,終止了“革命輸出”,一切都結束了。

數十年的武裝鬥爭,這支弱小的游擊隊,依靠着北方的援助,才苦苦撐過一次次的風波與難關。援助停止後,所有的戰鬥行動很快歸於停滯。

很快,他的部隊放下了武器。

殘餘的人員,全部撤到泰國境內,在泰國軍方的監視下,他們在一個被稱為“勞動村”的地方安家落户,重新成為了平民。

幾年後,他到曼谷謀生。那些曾經的生活,很快便遙遠得彷彿前世的回憶。

用了很多個日子,老漢在報館樓下的停車場裏,一邊抽着煙,一邊斷斷續續地聽完了L叔的故事。

聽完之後,我不知如何回應他。

心中總有一個問題,特別想問他,但是始終不敢問出口。

終於有一天,我鼓起勇氣,向他問出了那個問題:

“當年的一切,你覺得值得嗎?”

他沉默了很久,給出了這樣一個回答:

“如果中國仍在支持我們,那就值得。”

我不確定,他是否誤解了我的問題。

又或許是,我誤解了他的回答。

今日的中國,早已不是那個熱衷於“世界革命”的中國。這個國家拋棄了自己曾經癲狂的過往,做起了安分守己的生意人。不要説支持,連這段歷史是否存在,都成為了一段如同虛構的記憶。

那麼,L叔的回答,不是很明確嗎?

我感到莫名的尷尬與慚愧。儘管這一切,看似已與我身後的那個國度,不再相關。而對我講述這一切的人,也早已沒有任何的委屈與憤懣。

他,臉上寫滿了平淡。

那一切,都成了一場無果而終的幻影。

沒人能記取,它究竟去向了何方。記住的人,也已經對它的消逝,一片默然。

C女士:未能登上的北行客輪

C女士,泰國出生的第二代華裔。

與她,我僅僅只有一面之緣。在泰國大商場里人來人往的火鍋連鎖店裏,不記得是為何原因,吃過一次飯。

與S伯和L叔相比,她算是世俗意義上最成功的一人。她家境殷實,在曼谷的一個什麼華僑社團裏掛着一個很高的頭銜。

退居二線之後,她甚至在中國的廈門大學考取了中文專業的碩士和博士學位。

她的國語説得很好,穿戴時尚而華貴,任何一個人都會把她當成一個資本主義世界中功成名就的贏家,幾乎看不出,她與那個紅色的歲月有何關係。

但即便是她,依舊是一個左派。

而且是一個比S和L要更激憤的,泰國左派華人。

在她的少女時代,她也有和S伯一樣,在警察的監視之下,偷偷摸摸學習中文的經歷。

不過她更進一步,不但要學習中文,且還要學習“典範的中文”。

她告訴老漢,在當年的泰國華文學校裏,有大陸背景的中文老師,也有台灣背景的中文老師。

大多數泰國華裔青年,更歡迎大陸的老師,而對台灣的老師和教材,激烈牴觸。

有一段時間,她學校裏的校領導遭到了撤換,換了幾個台灣的老師。而有三分之二的青年華裔學生,對學校裏來的台灣老師,以及那些來自對岸的,講述着另一套完全不同的故事的,繁體字的教材,完全不屑一顧。

在她們心中,大陸才是彼岸。

彼岸的對岸,只是異端。

她的回憶裏,當時比她更年長一些的華裔青年人,有很多人都自詡為社會主義的“海外接班人”。

華裔大哥哥和大姐姐的夢想,便是有朝一日,登上一艘駛向中國的客輪,到那片充滿着理想與激情,籠罩着神秘與熱血的國土上,去擁抱火熱的人生。

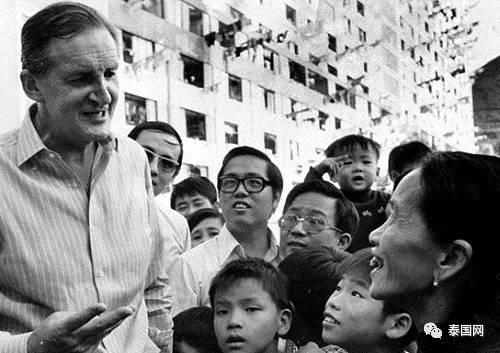

她親眼見過自己的學長,在碼頭登上一艘向北航行的客輪。

當這些華裔學生一登上甲板,便歡暢地叫喊,痛快地怒罵。

所有人做的第一件事,便是將手中一切可以當做武器的水果,向碼頭上的泰國警察們扔去。

那是70年代的事情。

後來,那些登上輪船的華人青年,還聯繫得上嗎?

我不敢問。

C女士沒能登上北上的客輪,似乎她至今仍在遺憾。

談到中國,她有一些怨言……但那些怨言,並非中國對海外左翼的拋棄或別的什麼,而是對中國某一任著名總理“讓華人華僑忠於所在國家”的政策,讓她感到“心寒”。

似乎,只要祖國振臂一呼,她仍然還可以拋棄一切,投奔北方,為了那個她少女時代心中所認定的祖國,獻出她所能獻出的一切。

我很想説:幸好你沒有上船。

現在的你,或許是一個熱愛紅色中國的泰國華裔青年,能夠得到的最好歸宿了。

當然,這句話,我也是不敢對她説出口的。

當年少年,今何在?

上個世紀,無數海外出生的華人青年,都將紅色中國視作寄託理想的民族故土,承載人類解放的應許之地。

他們不曾窺探當時中國的真相,執拗而天真地將那個神秘的國度,當成精神的家園,當做天堂的彼岸,青春的幻夢,就這樣在歷史的大幕之下,臆造出一座觸不可及的圍城。

這一切,我不知他們是否看到。

如果看到,他們又是否像中國那一整代人一樣,為自己所曾經鍾愛的幻夢,悵然若失?

異域昔年,北望中原,

彼時夢中,紅旗獵獵。

在比邊疆更為遙遠的遠方,中華前世的記憶,就這樣被封印在一代人那下落不明的青春歲月裏。

他們所訴説的歷史,我知道,但卻無法理解。我所生活的國家,他們奉獻,卻事過境遷。

就像一個多年不見的老同學,當年親密無間,再見之時,我們之中的某一個,早已莫名其妙地穿越了歷史,脱離了原有的故事線,從一個異世界之中猝然歸來。恍若隔世,似曾相識;物是人非,無言以對。

那些在夜色中偷聽中國廣播,在碼頭上笑罵本國警察,在叢林中等待祖國船隻的泰國青年。

他們所熱愛的那個國家,是真實存在的嗎?

他們所忠誠的那段歷史,是無謂的付出嗎?

我不知道。

他們仍是他們,我們卻已不是我們。

無論如何,我們應該為這份熱愛,而永世銘記,

只因我總覺得,説不清為什麼,我們欠他們的太多了……