殖民與戰爭的老路已經走不通了,落後國家要如何追趕發達國家?_風聞

中国研究院-复旦大学中国研究院官方账号-聚焦中国模式,讲好中国故事2018-06-22 10:22

【本文為北京大學新結構經濟學研究院高級訪問教授、美國聯邦儲備銀行(聖路易斯分行)助理副行長文一,在6月9日在“思想者論壇”的主題演講,觀察者網首發,未經作者審定。】

為什麼有的國家貧窮,有的國家富裕?為什麼工業革命發生在西方,而不是東方?對這個問題的回答直接涉及到落後國家如何追趕發達國家實現自身現代化的重大理論問題。

流行的西方經濟學理論認為,工業革命首先發生在西方是因為西方擁有古希臘民主自由的文化傳統,和基於其上的嚴格私有產權保護、契約精神、自由貿易和法律制度。因此“私有化、市場化、自由化、民主化”和“去監管化、去國家化、去政府幹涉化”是落後國家實現工業化的前提條件和不二法門。可惜,這個理論與過去500多年來西方崛起的歷史嚴重不符,也與當今人類實踐不符。

成功實現工業化的國家在當年都不是靠“民主、自由、法制”和“私有產權”引爆工業革命的。相反,凡照搬現代西方民主制度和自由放任市場經濟制度的落後國家,沒有一個實現了工業化。因此,重新揭示歐洲列強當年工業化的秘密與規律,對於紀念中國的改革開放,實現中華民族偉大復興,對於重建當代經濟學理論以指導那些希望實現工業化的落後國家來説,其意義不言而喻。

歐洲崛起的秘密

歐洲崛起並非17世紀科學革命的產物,也並非18世紀工業革命的產物,更不是20世紀才興起的普選民主制度的產物。歐洲至少從15-16世紀開始崛起,從此一直統領世界500多年,但也只就500多年而已。這一世界格局正在由於中國和亞洲的重新崛起而迅速改變。

歐洲崛起的秘密是什麼?是民主自由的人權傳統?開明包容的君主立憲制度?宗教改革推動的科學理性思維?遵紀守法的法制文明?言行一致的契約精神?還是嚴格認真的私有產權和知識產權保護?都不是。

15-16世紀的歐洲君主國首先通過相互間延續不斷的戰爭和激烈的軍備競賽,獲得了征服世界所需要的大規模殺傷性武器和現代國家構建;然後以這個國家能力為基礎展開了人類歷史上最慘烈、最貪婪、最狡詐、最具規模的商業競爭和海外市場擴張,建立了全球最大的商品傾銷、原材料掠奪和奴隸販賣市場,並由此厚積薄發300年才於1800年前後引爆了以規模化大生產為競爭特徵的工業革命。這個過程將歐洲原來的400多個國家盪滌為20多個強悍國家。

誰掌握了“大規模殺傷性武器”和遠洋海軍,誰就可以統治世界貿易、世界市場和世界資源。這一“海權”國策一直維持到今天的美利堅合眾國,一個用一流海軍維繫的全球商業帝國。

歐洲國家的貿易優勢是建立在其軍事優勢之上的,而其軍事優勢是在戰爭中打出來的。在14世紀期間,歐洲發生過至少44場大規模戰爭,在這個優勝劣汰過程中,大概平均每兩年就會發生一次戰爭,其中包括著名的長達116年的英法“百年戰爭”。

1340年英法百年戰爭期間的斯勒伊斯(Sluys)海戰

15世紀,歐洲一共發生過60場戰爭,幾乎每年都處於戰爭狀態。16世紀至少發生了62場戰爭,平均每次戰爭延續時間超過8年,平均每年就有超過兩、三場戰爭同時展開,延續時間超過8年的戰爭有15次。整個16世紀只有不到10年的時間處於和平時期,而整個17世紀的和平時期只有4年。換句話説,從1500到1700年的整整200年期間,歐洲有95%的時間都處於戰爭狀態。

由於白熱化的戰爭需求,早在15世紀40年代,法國一個國家就需要消耗2萬磅火藥,一個世紀之後這個數字翻了25倍,達到50萬磅。1600年,西班牙全國軍隊已經達到20萬人,佔西班牙人口2.5%。1700年法國陸軍的總規模達到40萬人,佔法國總人口的2.1%。如果按照這個比例,中國清朝得有800萬至1000萬軍隊才能夠與歐洲匹敵和從事全球殖民擴張。然而清朝根本不具備這樣的財政和國家能力。歐洲早年的企業家基本都是來自軍隊或身兼二職。

在工業革命前的300年間,歐洲國家的經濟基礎和國家能力就已經由於規模化戰爭和由戰爭主導的全球商業模式而發生了根本性的改變——國家規模、專業軍隊、遍佈全國的“鄉鎮企業”和運河網絡。為了長期維持專業化的更大規模的軍隊,必須增加新税種和創立永久性的政府借款管理體系。税收體系於是發生了轉變,從臨時性的、封建性的和去中心化的税收體系變成更加標準化的和中央集權化體系。這是支付不斷擴大的軍費開支的唯一方法。歐洲軍隊規模的擴大對國家財政能力和税收能力提出了新的要求。

為了提高財税收入,歐洲各國皇室紛紛走上了商業立國的道路。而這條道路需要動用軍隊和國家特許的公司、私人武裝和海盜集團來輔佐,以開闢和壟斷地區與全球貿易並不斷髮掘新航線。這誘導歐洲走上了一條可持續的“重商主義”道路,發現了富國強兵的“戰爭⇄貿易”循環加速器。維持這個巨大加速器的運轉需要美洲的黃金白銀,非洲的奴隸,東方的香料、茶葉、絲綢、棉布、陶瓷和一系列先進手工業技術,並由此打造出一個由堅船利炮築成的巨大世界市場。這個市場的“規則”由歐洲列強制定,利潤由歐洲列強瓜分。

由於對戰爭和殖民地開拓的投入,財政税收在1700年代初的英國達到了國民總收入的9%,而且在1820年上升為23%。政府赤字佔國民總收入之比常常超過100%甚至200%多。相比之下,被新制度經濟學家阿西莫格魯稱為“榨取性”制度的大清王朝的每年平均財政税收在整個18和19世紀一直僅佔國民總收入的4%左右。

歐洲人以這樣的戰爭頻率和規模、這樣的武器和它武裝起來的建制化軍隊、這樣的國家構建支配下的資源調動能力、這樣的財政體制所支撐的國民經濟預算(海軍、陸軍、基礎設施建設)、這樣的軍事力量維持的全球殖民掠奪、奴隸販賣和貿易壟斷、這樣的商業貿易模式所攫取的高額利潤和資本原始積累、這樣的掠奪式投資回報所激勵出來的全民逐利動機和企業家精神、這樣的思維方式所培育的官僚精英集團及其制定的全球戰略,才能橫掃廣袤的未開化的美洲和非洲,蠶食處於保守農業文明頂峯的亞洲國家(中國和印度)。

也就是説,早在工業革命爆發之前,歐洲已經統治世界二、三百年。當時並沒有絲毫“民主、自由、法制、平等”可言。工業革命爆發以後的整個19世紀也是如此。普選民主是歐洲20世紀工人運動倒逼的產物:澳大利亞1962年,比利時1948年,加拿大1970年,法國1946年,德國1946年,意大利1946年,日本1952年,葡萄牙1970年,瑞士1971年,英國1928年,美國1965年。那時這些國家早已完成工業化並進入福利社會。

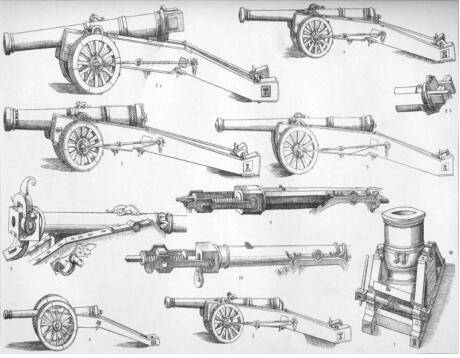

16世紀不同類型的德國火炮

即使在這些國家實現正式民主之後,賄選和其他選舉醜聞也屢見不鮮。正如哈佛大學經濟史學家Sven Beckert精闢地指出:“當年的大英帝國,作為第一個開啓工業化的國家,並非是一個後來人們所描繪的自由、開明和廉政的國家。相反,它是一個軍事開銷龐大的、總是處於戰爭狀態的、奉行干涉政策的、高税收的、債台高築的、極端貿易保護主義的官僚集團和強權國家。它也絕對不是一個民主的國家。”

史學家Mokyr也指出,在工業革命前夕和初期,“英國社會幾乎沒有什麼法律和秩序來保護工業財產和人權,而是充斥着大量的搶劫和偷盜,以及由經濟或政治上的民怨引起的地方暴動。漢諾威的英國並沒有1830年之後,專業警察隊伍,法庭系統也笨拙而昂貴,並充滿了不確定性和不公。因為沒有官方正式的法律執行機制,整個英國依賴着民間殘酷懲罰的威懾效應維持治安。懲罰大多是私人性的,犯罪預防大多是民間自己實施的:超過八成的犯罪懲罰是由被害人私下實施執行的。”

歐洲崛起的秘密也不是私有產權。今天的發達國家在工業化的早期階段及更早之前,產權保護並不比中世紀封建農業社會有實質性的進步。他們那時產權保護的力度還比不上今天的好多發展中國家。

例如,英國圈地運動侵犯了原有土地的公共產權。土地先佔權的確認對美國西部的發展至關重要,然而卻侵犯了原住民的產權。1868年賓州高級法院推翻了地主們要求潔淨水源的權利,而支持了煤炭產業的發展。類似地,韓國和日本在戰後地土地改革也侵犯了原地主階級的產權。“對經濟發展來説,重要的並不是無差別地保護所有產權,而是在什麼條件下保護哪種產權。”

正因為這個原因,工業革命在私人財產過於安全的法國拖延了幾十年:“在法國,有利可圖的灌溉項目無法開展,正是因為法國沒有像英國那樣的議會可以踐踏那些反對派地主們的權益:圈佔他們的土地,或在他們的土地上建設煤礦和公路。”

在完成工業革命之前,如今發達國家看到的法律規則(包括合同法、公司法、破產法、競爭法、遺產繼承法、税法、土地法、知識產權法、金融審計與披露法等等)要麼根本不存在,或者很不完善,即使有也沒有得到很好的實施。對於很多歐洲國家而言,直到20世紀早期完成或接近完成各自的第二次工業化革命時,對於一系列法律的實施還是一個很大的問題。

歐洲崛起的秘密也不是“自由貿易”。在進入由於重工業革命帶來的普遍產能過剩之前,整個16-19世紀的歐洲各國推行的並不是自由貿易,而是都在努力利用國家力量為本國製造業和產業升級服務。作為17-19世紀世界霸主的英國長期實行遠高於其他國家的關税,而絕不允許它的殖民地國家對英國製造品收取關税。而且一旦發現其他國家優質產品對自己產品構成威脅,就會通過類似於“羊毛法案”和“穀物法”等來阻止該類產品的進口(法律是制定出來為國家利益服務的),直到出現製造業產能過剩,才開始對落後國家推銷自由貿易。另一方面,當時落後的美國和德國等國長期採取保護主義的進口替代戰略,這成為他們最終趕上英國的根本國策。

更為突出的是,歐洲列強都積極利用包括軍事政府、政治訛詐等在內的非經濟手段來爭奪世界市場,以武力為後盾為商業和貿易開道,這包括建立大型的遠洋艦隊和擁有私人武裝的商船隊,以獲取殖民地和全球航運的控制權,並通過發動戰爭來實現對經濟霸權的維繫和不符合自己利益的他國政權的更迭。這一政策延續至今天的美國。

而一系列法律條文的制定和修改不過是為了更好地鞏固經濟發展的成果,而且出於國家利益和國家安全的需要這些法律條文可以隨時調整。

所以歐洲崛起不是因為“文明”,而是因為“野蠻”和“狡詐”,只不過把這種“野蠻與狡詐”通過重商主義轉化成了對外進行軍事-經濟擴張的力量和效率。因此哈佛大學經濟史學家Sven Beckert指出:“如果沒有一個強大的國家政權使其有能力在經濟、法律、行政管理、基礎設施和軍事方面所向披靡、穿透它所想波及的領地,英國的工業化簡直就是根本不可想象的。”

當代人出國求學旅遊看見的西方文明是歐美崛起的結果,而不是原因;而且只是表象,卻看不到背後強大的國家力量和對公民隱私的嚴密支配系統。正如遵守交通規則的習慣是工業化的結果而不是原因,更不反映背後基礎設施的技術結構。不要從民主、自由、法制、人權、自由貿易、私有產權保護等烏托邦式的空想中去尋求歐洲崛起的秘密。後發國家也不可能用這些烏托邦式的空想來實現自身的工業化和現代化。

“普選民主”制度不過是工業化末期歐美資本主義國家內部自身尖鋭階級矛盾調和的產物,是被歐洲殖民主義和帝國主義擴張所催生的共產主義和社會主義運動倒逼的結果,而絕不是西方列強當年崛起的原因和前提。

國家主導下的“戰爭⇄貿易”循環加速器和全球市場創造是引爆工業革命的秘密。因此總結一下,早在英國工業革命爆發之前二三百年,歐洲已經通過戰爭而崛起,並發現了國家主導下的“戰爭⇄貿易”循環加速器。就像著名的荷蘭商人、軍事統帥和東印度公司主管Jan Pieterszoon Coen在1614年為爭取荷蘭對亞洲貿易的壟斷權向荷蘭皇室指出的那樣:“陛下應該可以根據經驗知道,亞洲貿易必須由您自己的強大武力來維持和保護,而這武力本身又必須用貿易獲得的利潤來支付;以至於我們無法不用戰爭來進行貿易,也無法不用貿易來支付戰爭。”這一“曠世真理”被葡萄牙、西班牙、荷蘭之後崛起的所有西方列強,包括英國、法國、德國、美國和明治維新後的日本帝國,不斷重新發現並付諸實踐。

1652-1654年第一次英荷戰爭

比如被譽為美國19世紀末最偉大的全球戰略家的美國海軍將領和軍事史學家馬漢(Alfred Mahan),在談到歐洲列強17世紀以後迅速崛起的原因時指出,一個國家的強大取決於其海外貿易,海外貿易取決於海上力量,而海上力量則取決於海外殖民地征服;因此誰控制了海洋,誰就控制了世界。

這位戰略家是美國總統西奧多·羅斯福的座上客和美國海軍建設與海外擴張(包括巴拿馬運河項目)的積極鼓動者。英國首相張伯倫也在1896年的伯明翰工商會上闡述了國家、戰爭、貿易之間的關係:“外交部和殖民部主要致力於尋找新市場,守住舊市場。戰爭部和海軍部的要務是隨時準備捍衞這些市場,並保衞我們的商業。商業關乎所有政治利益中最重要的利益。”

那時大英帝國已經從葡萄牙、西班牙等老牌殖民帝國手中接過權杖並統治世界100-200年。國家主導下的全球市場開拓和商業遊戲規則制定,堅船利炮開道下的全球壟斷貿易,慘無人道的奴隸販賣和勞工剝削,為歐洲打造了強大的國家資源動員能力和一個統一的世界市場(商品,勞力,資本,原材料市場)。

是這個巨大統一的全球市場支撐了日夜精細的勞動分工、規模化的物流運輸網絡、無限延伸的利潤價值鏈,從而幫助歐洲完成了工業革命所需要的原始工業化(工場手工業)階段。這個階段不斷深化二三百年之後,才引爆了以規模化大生產和技術創新為競爭特徵的工業革命。

歐洲的政治和社會結構演變不過是這個工業化過程倒逼的產物。換句話説,由歐洲封建君主國之間反覆無常的背信棄義、詭計多端的跨國聯姻、變幻莫測的軍事結盟,以及長年累月的規模化戰爭所催生的中央集權,由中央集權所催生的税收與金融制度,由“戰爭−財政”需求所催生的國家支持的地理大發現、海外商業競爭和重商主義產業政策,徹底導致了牧歌式封建小農經濟的瓦解,並由此才誘導出歐洲各國在軍事化銅牆鐵壁保護下的統一國內市場和工場手工業繁榮,運河網絡基礎設施建設,以及對國內外原材料與消費產品市場的深化。

以這種廣袤的市場繁榮和壟斷利潤為基礎的勞動分工、跨國貿易、金融網絡、國家能力,和這個國家力量主導下的全球殖民開拓與奴隸貿易,才成為完成歐洲原始工業化和引爆第一次工業革命的條件和催化劑;才成為歐洲各國政治制度由羅馬教皇支配下的封建貴族制,向君主獨裁下的中央集權制,並由此再向皇室和專業人士集團主導下的精英治國模式轉變的背後推力與助產婆。

工業革命的規律

工業革命的特點是規模化大生產。貧窮國家之所以貧窮是因為無法量化生產“衣、食、住、行”的生活必需品和其所需的生產工具。

但是規模化大生產需要規模化大市場才能盈利和自負盈虧(比如固定投資成本只有通過大量生產和銷售才能夠分攤和回收,產品的及時規模化運出和銷售,原材料的及時規模化挖掘和抵達)⇒規模化大生產的特點不僅是量大,而且是週轉週期迅速而定時,要求政治穩定、安全可靠、基礎設施發達⇒從而對上層建築提出更高要求,制度是內生的。因而統一大市場得以存在和運作的三大基石是政治穩定、社會信任、基礎設施:

兵荒馬亂、土匪出沒的地方不可能有市場;欺詐橫行、缺乏信用的地方不可能有交易;雞犬之聲相聞、老死不相往來的地方不可能有原材料的及時運進和產品的及時出售。

因此市場本身是個極其昂貴的公共品,只有國家力量和國家意志才能夠創造。無論是什麼所有制或產權結構,如果市場太小或銷售量太少,建立在勞動分工原理上的規模化大生產是無法盈利的。如果市場每天對別針的需求只有幾個而不是幾萬個,那麼強行使亞當·史密看到的別針廠採用勞動分工是絕對虧本的;如果每天對棉紗的需求只有幾磅而不是成千上萬磅,一個在18世紀的英國工廠使用珍妮紡紗機也是絕對不合算的;如果每年僅生產十幾輛(而不是數十萬輛)汽車,在20世紀30年代的美國建設一條福特汽車裝配線將得到什麼樣的效果也可想而知。

由此想到很多剛剛獨立的農業國家依靠計劃經濟上馬一大批重工業所必須承受的財政負擔和導致的財政危機與社會危機:重工業的市場基礎是輕工業,輕工業的市場基礎是全球貿易和商業。這是一個金字塔。因此忽視輕工業和民間商業以及全球貿易的計劃經濟早晚得出問題。

難怪英國著名生產商Matthew Boulton(1728-1809)給他的商業夥伴,蒸汽機發明者瓦特的信中寫道:“如果僅為3個區縣生產你的引擎,太不值得;但如果是為全世界生產你的引擎,那才叫值得。”

落後農業國家創造統一大市場的幾個必經階段,服從“胚胎髮育”的歷史規律和演化邏輯,否則欲速則不達。

1. 建國(清匪反霸、打破地方封建和軍閥割據、車同軌書同文、必要的土地改革以激勵農民發財致富)

2. 用原始工業化孕育和發酵初級統一大市場(包括組織鄉鎮企業、新修水利和運河網絡),並開拓全球市場(利用出口貿易和轉口貿易)

3. 引爆第一次工業革命(以勞動密集型規模化大生產和遠距離世界貿易為特徵,但是機器是手工製造或從發達國家進口)

4. 工業“三位一體”繁榮:規模化生產和運輸對能源、交通、動力提出了巨大需求,於是激發了政府和民間對煤炭-鐵路-蒸汽機(電力-公路-內燃機)的巨大投入

5. 引爆第二次工業革命(用機器生產機器:量化生產所有生產資料、生產工具、基礎設施以及中間產品,促成能源、機械、化學工業起飛,以及農業機械化)

6. 由於勞動力短缺和工資水平的極大提高而進入福利社會並實現農業機械化

7. 第三次工業革命(生產過程和衣食住行的自動化、信息化、智能化)

每一個初始階段都為下一個階段鋪墊市場,提出需求,積累和提供資金(社會儲蓄)與財政收入。每一個階段的升級都需要一個強大的重商主義的中央集權政府。

中國作對了什麼?

沒有按照西方經濟學家的理論搞經濟改革,而是摸着石頭過河暗中複製了工業革命。中國的快速工業化是“市場原教旨主義”的勝利嗎?答案是否定的,雖然市場因素扮演了不可或缺的角色:市場迫使參與者互相競爭,刺激生產商提高管理和技術水平,讓達爾文“物競天擇,適者生存”的創造性破壞力去自然淘汰掉那些效率低下的國企和私企。

但否定“市場原教旨主義”的道理卻是最容易被忽視的,卻又是對一個國家的工業化能否成功至關重要的:工業化只能是國家意志的產物,創建穩定的政治環境和基層人民間的社會信任的成本極其高昂,創造統一市場的社會成本極其高昂,使得市場安全、有效、無欺詐運作(監管)的成本更高。

因此,一個重商主義有為政府是有效市場得以出現的前提和保障,正是上述幾種創造統一有效大市場的高昂成本的存在,和克服這些巨大成本的國家能力的缺失,葬送了俄羅斯的經濟改革。使得非洲和拉丁美洲陷入貧困或中等收入陷阱,縱然徒有豐富的自然資源、更好的私有產權保護制度,這也就解釋了雖然私人產權保護制度和包容性政治體制都已就位,但歷史上的清政府和中華民國政府並沒能在19世紀和20世紀上半葉引爆中國的工業革命。

中國和平崛起面臨的挑戰**:**話語權

落後國家無法開啓工業化不是因為沒有“自由、人權、民主”;那是歐洲“戰爭-財政”國家模式和“全民皆商”武裝貿易和殖民掠奪所引爆的工業革命的副產品,而非原因;而且至今仍然是富人欺騙窮人的把戲。他們缺乏的是創造市場的國家力量。

在無法像歐洲列強(與亞洲日本)當年那樣靠戰爭、屠殺、殖民、掠奪和“打砸搶”的全球市場擴張來富國強軍的新時代條件下,落後國家必須走出一條新的、和平的、更加文明的工業化道路,就像中國目前正在做到的那樣。問題是被歐美髮達國家壟斷的世界秩序是否允許他們長期這樣做下去?

馬克思在《資本論》中揭示到:歐洲國家僅僅靠剝削歐洲內部工人階級的剩餘價值和延長勞動時間不足以創造歐洲引爆工業革命所需的資本原始積累。歐洲崛起跟它們對於亞洲、非洲、拉丁美洲的殖民掠奪有直接關係。其實最早的世界貨幣是黑奴,最早的世界市場是販奴市場。當以自由貿易為外衣的“文明”掠奪方式行不通時,就直接採取武力掠奪;歐洲國家發動戰爭的目的之一常常是對戰敗國榨取天量的戰爭賠款(比如八國聯軍成員國德國在1900年對北京打砸搶以後提出的4億馬克戰爭賠款,就是用來支付德國當年的戰艦升級計劃的)。

因此,在國家消亡和人類實現大同理想之前,國家、國家能力和產業政策,仍然是落後民族進入工業文明的必要條件和政治保障。歐洲所有工業化國家都是在國家主導的市場經濟中崛起的,而它們的國家體系和國家能力都是在戰爭中誕生的。但是他它們卻蔑視20世紀通過獨立戰爭和民族解放運動而興起的後發國家,忽略和貶低這些國家的正義戰爭對於它們自己國家能力建設所起的偉大和深遠意義。

當然,最終的世界大同需要消滅國家邊界和消滅國家本身。問題在於:只有由貧窮落後的第三世界主導的工業化和全球化浪潮才是今後國家消亡和世界大同的前提。首要任務是發展經濟,廢除歐美工業國集團500多年形成的意識形態霸權。

對於已經率先完成國家建設和工業化的歐洲和北美國家來説,如果希望對仍佔世界人口80%左右的落後國家的工業化進程做出積極和正面的貢獻,就必須放棄技術壟斷並向落後國家徹底開放自己的市場和技術,而不是相反地回到它們16-19世紀崛起時的貿易保護主義、貿易猜忌、技術壟斷和軍事-財政時代,美國奧巴馬-特朗普政府一直在鼓吹和實施的,迫使第三世界國家選擇研發大規模殺傷性武器並通過戰爭像歐洲列強當年那樣崛起。