1980年代中國民族主義思潮是如何興起的_風聞

改个名字好难-2018-06-22 14:47

二十世紀八十年代,是當代中國在改革開放的新歷史條件下重塑民族主義的關鍵十年。八十年代中國社會民眾剛剛從長期封閉、動盪的歲月中走出來,對外部世界的概念模糊,更沒有與國際社會交往的經驗。當中的年輕人也未親身經歷中國屈辱的半殖民時代與殘酷的對外戰爭,他們理解自己和“他者”的根底,基本上來自單一的正式政治傳播渠道。改革開放對社會力量的釋放,使這部分思想正處於成長期的年輕人,在轉型年代逐漸形成了新的民族主義。本文正是從歷史社會學的角度,結合文化社會學和政治傳播的理論,揭示1980年代“家國之夢”的形成機制。

一、中國民族主義的形成

民族主義被認為是建構的產物。早期民族理論深受赫爾德理論傳統之影響,堅持民族認同來自自然歷史的傳承,是文化傳統深沉積澱的結果[1]。赫爾德的自然主義從霍布斯鮑姆開始,逐漸被一種歷史—社會—經濟的解釋所取代,這種解釋首先強調民族主義與現代性的關係,是特定歷史時期即現代化之產物;其次則主張民族主義作為一種“上層建築”,取決於馬克思主義意義上的“經濟基礎”,即是説,工業化社會的社會結構與生產方式,對於民族主義的形成具有決定性影響[2]。

後一種解釋最終導致了本·安德森的“想象共同體”理論。在安德森看來,民族主義實際上是民族國家政權有意識建構的結果,近代形成的民族國家為了凝聚其領土上的人口,通過一系列政治傳播機制向後者灌輸“同文同種”的觀念,使地緣上遙遠的陌生人彼此想象為“同胞”,亦為現代國家披上民族代表的外衣,成為其權力合法性的論證。因此,在民族主義形成的過程中,統治者有意無意的政治傳播扮演了關鍵角色[3]。誠如霍布斯鮑姆之言,所謂“傳統”,並非全然自發的,甚至很有可能是被政治精英“發明”出來的[4]。

基於對民族主義“歷史性”的理解,霍布斯鮑姆區分了“官方民族主義”與“民間民族主義”[5],其意絕非做“歷史性”與“自然性”之斷然二分。“官方民族主義”更多是統治精英為其政治之目的塑造出來的一種意識形態,藉以鞏固統治集團內部團結,亦為統治的正當性提供解釋。“民間民族主義”的形成,當然不能排除國家政權自上而下政治傳播的作用,但明顯是一個更為漫長的過程,而所謂的民族主義的波折,也主要體現在民間民族主義身上,因為影響後者的因素更為複雜和多元。事實上,“官方民族主義”與“民間民族主義”的區別,在中國民族主義形成的歷史中,表現得尤為顯著,兩者基本不是同步發展,霍布斯鮑姆的這個區分在此就顯得特別有用。

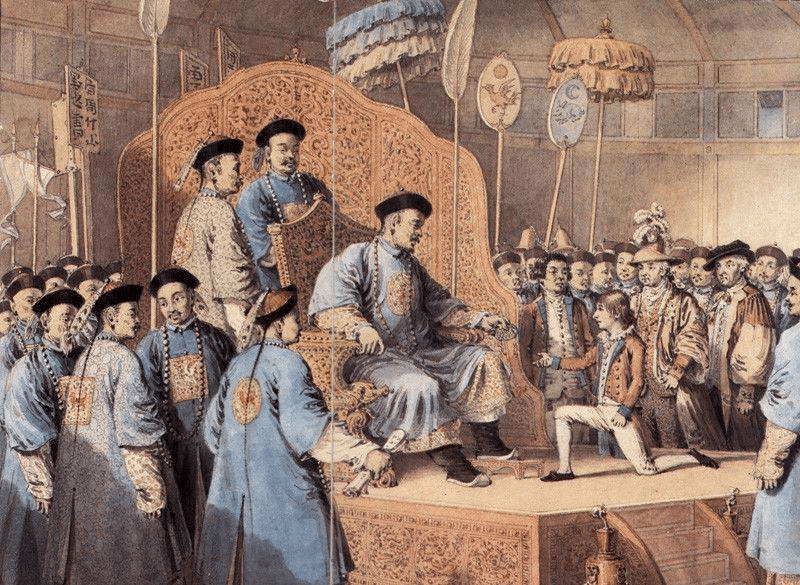

鴉片戰爭之前,中國並不是沒有“共同體意識”,甚至如秦暉所言,已經有清楚的“大共同體”與“小共同體”之分[6]。但林林總總亦只是馬克思所説的,對“資本主義生產方式之前的共同體”的意識[7],與對“虛幻的共同體”的觀念相去較遠。帝國與帝國邊疆的衝突古已有之,滿蒙時代更臣服於遊牧敵國,及至晚清,中華帝國的臣民,對於外族“他者”,不説麻木遲鈍,至少也無強烈之異己排斥之感。鴉片戰爭之前,中國並無顯著的民族主義思想,無論是官方還是民間。何偉亞的研究指出,馬嘎爾尼訪華引發的中西禮儀之爭,並非緣自天朝的封閉、保守,而是中國另有一套平行的世界體系理念[8],不管這套理念被稱為“朝貢體系”還是“天下體系”,彼時相較西方的主權體系觀念,顯得更為包容、和平。

茅海建對鴉片戰爭的研究正好印證了這一點。戰敗後中英談判前夕,從道光皇帝到各級官員,都仍然把英國人當作傳統的遊牧敵國來對待,以為通過“和親”政策可以安撫之[9]。在當時人眼中,《南京條約》絕非主權平等國家之締約,而只是一貫“懷柔遠人”的和親舉措。是故,恩格斯從記者見聞得知中國鴉片戰爭發生之事,便這樣評論道:“人民保持平靜,讓皇帝的軍隊去同侵略者作戰,失敗之後,則抱着東方宿命論的態度屈從於敵人的暴力[10]。”

轉折點發生於二次鴉片戰爭英法聯軍攻佔北京,大清皇帝退守熱河。情急之下,以奕訢為首的士大夫羣體不得不訴諸當時在帝國精英內部流傳的《萬國公法》,要求英法聯軍撤出北京,這無形中等於接受了主權體系,承認中國只是與西方諸強主權地位平等的林立民族國家中之一員。其結果眾所周知:英法撤軍,東交民巷劃設使館區。嗣後《萬國公法》洛陽紙貴,官方民族主義終成定局[11]。

與“官方民族主義”相比,中國的“民間民族主義”來得稍晚些。後者是在中西交流的漫長過程中潛移默化的結果。按照何偉亞的研究,鴉片戰爭之後,英國人處心積慮,足足費了半個多世紀的時間,徹底瓦解了中華帝國傳統的權威觀念,首當其衝的就是君權的神聖性,隨之自然是傳統的大共同體意識、天下觀念等一系列配套的思想體系[12]。顧德曼以上海為例,指出上海市井之民經歷與包括外國商客、租界管治者在內的“他者”長期互動抗爭之後,至民國時代,所謂“中國市民的民族主義”方才成熟定型[13]。與之相較,所謂“中國農民民族主義”則更晚,查默斯·約翰遜把時間點挪到了抗日戰爭時期,中國農民向來都是“日出而作,日沒而息,帝力何有於我哉”,鄉村經濟在西方衝擊下破產,也未能提升農民對“他者”的認知。約翰遜認為,正是日本侵略者深入到中國鄉村地區的燒殺搶掠,才充分激發了中國農民的民族主義[14]。此時已經距鴉片戰爭官方民族主義形成近一百年。

關於中國民族主義的形成,基於對“官方民族主義”與“民間民族主義”的理解不同,確實是各執一詞,但毫無疑問,經過百年激盪紮根於中國民眾心中的民族主義觀念,構成了改革開放之後中國民族主義的歷史基礎。在此過程中,相對於國家主導、自上而下的民族主義,民間民族主義隨着社會力量的發展,強度呈現不同的起伏。

二、重塑民族主義:為什麼是1980年代?

由於具備強固的國家能力,新中國政權有足夠的能力來引導民眾思想的發展,形塑一種自上而下的民族主義,這對於凝聚國家共識、促進社會團結,具有重大的歷史意義。那麼,在民族主義形成的過程中,1980年代的意義是什麼,為什麼應把它視為家國之夢的“關鍵十年”?

首先,在對外關係上,1980年代對於中國與世界都是十分重要的時期。黨的十一屆三中全會之後,改革開放被定為基本政策,意味着中國社會重新融入世界。不過這並不意味着之前的中國社會就是完全封閉的。無論是恢復我國的聯合國席位、還是發起不結盟運動,以及各種形式的對外援助,等等,都顯示中國較為主動的外交姿態。中國與英國、日本、美國等國也陸續恢復邦交,這些其實正是1980年代得以推行開放政策的現實基礎。在這個時期,國家也在不斷塑造各種“他者”,如通過“趕英超美”,以及炮擊金門、中蘇交惡等事件之後對美、蘇帝國主義侵略者形象的建構,等等,都是十分典型的、激發民族主義情緒用以保持人民團結一致、熱愛祖國的重要策略。不過,在這個階段,民族主義多是來自國家主導的單一聲音,民間社會與外國接觸的機會有限,缺乏對“他者”的真切體會。

這種局面,在1980年代發生了根本變化。借實行開放政策的契機,中國社會向世界打開了大門,開始了政治、經濟和體育文化的全方位對外交流,儘管在當時條件下仍然受到嚴格限制。西方作家的譯作開始在新華書店上架公開發行;國外製造的電子產品開始進入指定的外貿商場,市民可以通過外匯券進行購買;電影院、電視開始播放海外的影視作品;普羅大眾可以通過實況錄像收看國際體育賽事,尤其是中國體育代表隊參加的奧林匹克賽事;南方率先開放的大城市街頭開始出現藍眼金髮的外國人身影。對於中國普通的大眾而言,國際社會這個“他者”不再是一個虛幻的想象,而是真實的存在。至少在1980年代,公開接觸、擁抱各種外國產品不再是禁忌,有市民們開始比較中外產品的優劣。由於社會上存在一些過分吹捧國外文化優越性的人,1980年代中葉掀起了持續的關於“崇洋媚外”言行的寬鬆而平和的爭論,同時也凸顯民間社會在遭遇“他者”初期的自覺。

其次,1980年代中國同時開啓思想啓蒙和經濟改革。這個進程的意義在於推動了中國市場力量和民間社會的復甦,為民間民族主義的發軔提供載體和基礎。黨的十一屆三中全會之後,中國開始了經濟體制改革,將全面計劃經濟體制改為有計劃商品經濟體制,實際上是為民營經濟的發展提供合法性,大大小小的民營企業、鄉鎮企業以及個體經營興起,配以穩步推進的價格體制改革,被管制的“牌價”與市場放開的“議價”一度並存,後者通常針對市場上緊俏的商品[15]。中國的市場力量就此重新活躍起來。

與此同時,在“思想解放”的口號之下,中國思想界、文藝界和學術界也走出了傳統思想的藩籬。“實踐是檢驗真理的唯一標準”,等於為中國的思想啓蒙確立了一條具有開放性的準則。誠然,上世紀八十年代的作品,脱胎於之前的體制,依然不乏陳舊的話語、符號,但是已經為吸收、消化新的思想文化資源,提供了可能性。思想啓蒙加上經濟管制的放鬆,使各種半官方、半市場的機構,成為民間社會傳播民族主義的重要載體。

最後但並非最不重要的是,自1980年代起,中國的消費社會得到了空前的發展,經歷了一場所謂的“城市消費革命”,其結果是“打破國家對社會生活的壟斷”[16]。與之前受到嚴格拘束的生活方式不同,1980年代中國人的生活消費向多元化、豐富化擴展,尤其是大規模公共傳媒技術開始投入民間應用,廣播、電視進入千家萬户。上世紀七十年代後期,人們主要的信息獲取渠道還是廣播、報紙和電影,以至於類似於自衞反擊戰、血絲蟲病防治、科普等宣傳,都是通過觀看電影來完成的。八十年代初,黑白電視進入城市小康家庭。1980年中國擁有電視機902萬台,電視人口覆蓋率達45%,1985年中國電視機社會擁有量已經達到6965萬台[17],電視人口覆蓋率達到69.4%[18],在中國城市基本普及,中央電視台乃至部分地方電視台的節目庫也逐漸豐富起來,能夠支持整個晚上至少六個小時左右的節目時間[19],主要的信息傳播渠道也就從報紙轉到了電視,使電視取代電影、廣播等傳統媒體,成為民族主義傳播的重要載體。中國的公共傳媒有一個重要的特徵,那就是它們儘管從性質上是黨的“喉舌”,依靠公共財政支持,但卻在政策上被允許走商業化路線,從一開始就依靠商業廣告來維持運營,即所謂“走自己的路”[20]。因此他們刻意迎合消費社會的需求,力求讓電視節目更加多元化、娛樂化,軟化了政府機構的刻板形象,而在傳播效果上則更容易深入人心[21]。

這就是1980年代為中國民族主義型塑提供的社會、經濟和文化背景,那一代年輕的愛國者正是在這樣的社會土壤中成長起來的。甚至毫不誇張地説,1980年代開放之初的民族主義,對於後來中國將國家戰略重點轉向民族國家建設、堅持走中國民族自強道路,提供了社會思想基礎,這正是觀念變遷漸積所致。

由於1980年代的特殊性,決定了這個時代的中國民族主義,是國家主導的民族主義框架與民間社會自發形成的家國情懷交互作用的結果,即是説,在意識形態的主導下,由民間或半民間機構推波助瀾,而達到潛移默化之效果。因此,對1980年代民族主義的研究,不應侷限於主流意識形態,而應更多着眼於這個年代社會的集體記憶[22],而這正是這十年間民族主義形成的歷史經驗彌足珍貴之處。

換一種説法,可以認為是主流意識形態有意識地或巧妙地滲透進了社會文化消費網絡,對這一代人的思想進行了形塑。這一過程,正是邁克爾·曼所描述的“基礎性權力”的運作[23]。事實上也只有當市場商業網絡、公共傳媒技術達到一定程度,“基礎性權力”才能變得遊刃有餘,意識形態的操作也就更偏重於循“基礎性”途徑,而更少訴諸更直接的維度。那麼,這一思想形塑的具體機制是什麼?這一追問迫使我們不得不將着眼點放在國家權力與社會力量交互作用、相互塑造的邊界領域,去探尋民族主義的形成。本文選擇上世紀八十年代出版物作為這個邊界領域的代表,重點考察當時由政府機構和民間共同推動的出版物如何被用來來強化中華民族的文化認同感。

三、街頭巷尾的民族主義

顯然,正式教育是官方進行意識形態灌輸和教化的最重要也最有效的制度化工具,國家首先是通過教科書體系的訓導,向年輕學生傳播官方意識形態。在中國,上世紀八十年代的年輕人的民族情感,某種意義上正體現了一種“教科書史觀”。不過,這種史觀的真正形成,並不完全是在課堂上,其實是藉助了民間社會力量的推波助瀾,來自街頭巷尾的民族主義。

與初中教科書遙相呼應的,是1980年代在民間社會廣為流傳的各種出版物中所藴含的民族主義情結。這些流行的出版物隨着中國逐漸開放的市場而生,包括了書刊、流行音樂以及作為街頭兒童讀物的各色各樣連環畫。由於歷史的原因,在社會上散佈的出版物固然都存在程度不一的限制,但在當時“滿足人民日益增長的物質文化需要”的口號下,迎合中國消費社會的發展,它們獲得了較大的市場空間,以更易為人們所接受的方式,深入地影響了那一代成長中的青年的頭腦。

上世紀八十年代的報紙和雜誌仍然受政府部門嚴格管制,也不存在競爭壓力,並不刻意迎合市場,故很難稱其具“民間性”。競爭性初露端倪的是書籍出版領域,在普通日常民眾的生活中流傳更廣的當數文學類書籍。按照一般的文學史分類,中國的文學作品分為“通俗文學”與“嚴肅文學”,前者流行於市井之中,為正式教育體系所不喜、甚至視之為“洪水猛獸”,多為武俠小説與言情小説[24]。區分的標準不全在寫作手法屬於“兩種不同的文學話語”[25],而通常取決於是否由政府控制的出版機構所出版,或是否由擁有正式編制作家所撰寫。“通俗文學”的作者羣體多為我國港台地區的作家,包括金庸、古龍、梁羽生、瓊瑤、亦舒等,或者是一些從事所謂“傳奇文學”創作的無名民間作者。出版方亦多為半官方半民間性質,是從正式出版機構衍生出來、專門用以創收牟利的部門。“通俗文學”書籍的出版一開始就是以市場為導向,並不特以傳播意識形態為旨歸,但為了取得合法性,必須在一定程度上迎合意識形態的要求。弘揚民族情感、在作品中融入民族主義元素,正是“通俗文學”最重要的市場策略。如此一來,這些書籍便成為國家主導的民族主義與民間民族主義結合的渠道。

正式的“嚴肅文學”的出版、銷售渠道被嚴格管控,讀者羣十分有限,一般民眾難以企及,更與廣大中小學生格格不入。“通俗文學”便趁虛而入,反而成為那一代青少年成長過程中的主要讀物。儘管在學校正式教育體系中,對這些出版物予以嚴格取締和禁止,但仍不影響學生羣體在“課外”以之為主要讀物。學生羣體的價值觀是在“教科書史觀”和“課外讀物史觀”的衝突中形成的,但這些相互衝撞的觀念,卻在民族主義這個問題上達成了共識。

當然,這些書籍的影響力不可高估。首先,作為正式渠道之外的出版物,其流通本身存在諸般限制,受眾羣體十分有限。對這些書籍的閲讀本身也常常被視為禁忌,“禁忌閲讀”在一定程度上也可能壓抑意識生成。其次,就作品本身的內容而言,以武俠、言情為主線的描寫,往往會遮蔽、淡化作品中藴含的民族主義元素。以金庸、梁羽生等香港作家的武俠小説為例,這些作品每每將個人情感嵌入宏大歷史背景之中,本可以成為弘揚民族情感的絕佳素材,卻往往執著於“夷夏之辨”判正邪,反而沖淡了現代民族國家意識。

因此,在民族主義思想傳播中更值得重視的,是由正式出版機構迎合市場需求發行的出版物。在出版史和傳播史中常常被輕視、作為草根出版物的連環畫,正具有這樣的特殊性質。連環畫起源於清末民初,新中國成立後迎來春天,上世紀八十年代是連環畫走向市場化、創作趨於多元化的巔峯時期,出版量劇增,尤其在1982年,達到8.6億冊,佔全國圖書出版總量的三分之一,1983年、1984年兩年更達到15億冊[26]。連環畫圖文並茂,價格便宜,流通渠道多元便利,容易獲得。這些便利條件使之成為1980年代青少年廣泛流傳的讀物,也是這一代少年成長最重要的集體記憶之一。

於是,連環畫成為觀念傳播必爭之地,國家有意識推廣連環畫使之成為思想教育的載體[27]。民間民族主義的教化,主要來自武術題材連環畫。香港電視系列劇《霍元甲》在內地播出,以及電影《少林寺》及其系列的風靡,以嶺南美術出版社開風氣之先,推動了一批以民族主義為取向的武術連環畫的創作和發行,包括有《香港功夫王》(1981)、《兩打鎮華台》(1982)、《武林志》(1983)、《激戰雙鷹峯》(1983)、《鐵臂掃羣奸》(1983)、《小龍雲怒打洋力士》(1983)、《霍元甲擺擂台》(1983)、《武林英豪》(1984)、《古河英魂》(1984)、《南北大俠》(1984)、《神力王》(1984)、《神州擂》(1985)、《神腿掃奸》(1985)、《中華拳星》(1985)、《雌雄劍恩仇記》(1985)等等,不一而足。從中也不難發現,武術連環畫出版的高峯是在1980年代上半葉,1986年之後隨着整個連環畫市場遭遇多重競爭漸趨不景氣而退潮[28]。它們的故事都比較雷同:中國武術家與外國拳師比武。這種敍事模式本身就具有濃厚的民族主義色彩。

中外武術家“比武”的故事設計,是以“敵我鬥爭”模式來設定中外關係,在“武術”這個特定場域的投射。中國武術家儒雅忠厚,武術招式凌厲卻有節制,代表的是中國傳統儒家形象。相反,外國武士無不高大彪悍、窮兇極惡,招式陰險毒辣,毫不留情,完全靠“力”爭勝。

在這些武術連環畫中,外國拳師主要來自兩個國家:俄國與日本。儘管傳説中霍元甲的主要對手是美國拳師奧皮音,各種出版物中卻刻意被改為俄國拳師波索夫。跟風的各種武術連環畫,紛紛將矛頭指向俄國,比如《武林志》中國武術家東方旭的對手就是俄國大力士“達得洛夫”;《神州擂》東方一傑的對手則是俄國大力士“馬洛托夫”;連環畫《神力王》出身義和團的武師王斌在擂台上力克各國武士,當中便有俄國的“克勞斯夫”。不可否認,這些帶“夫”、生搬硬造的俄國人名字,本身就是一個標籤,是當時中蘇關係的投射。其時中國對外關係中的“他者”並非歐美國家,而恰恰是蘇俄。在近代史教育,以及大眾傳媒的宣傳中,俄國如何趁大清帝國積弱而鯨吞北方領土的故事,不斷被強調、重複。廣東人民出版社出版的武術連環畫《神腿掃奸》,甚至從第一頁就將故事背景放在沙俄特使鮑里斯借向大清皇帝賀壽伺機侵佔中國領土上。

武術連環畫對於1980年代民族主義建構還有另一層含義,那就是在其中產生了一種獨特的“身體政治”。在這些作品中,“東亞病夫”這一刺眼的稱號,幾乎成為八十年代人最深重的創傷烙印。“東亞病夫”一説,據説最早來自《字西林報》一篇英國作者的文章[29]。當它藉由一個“脱亞入歐”、軍事實力後來凌駕於中國之上的東亞“蕞爾小國”之口講出,則具有別樣的刺激和挑釁意味。

“東亞病夫”的蔑稱,代表的是中國近代以來恥辱的身體政治。一方面,“病夫”的説法是指那些吸食鴉片之後被摧殘的中國人身體,這很容易跟鴉片戰爭之後屈辱的半殖民歷史聯繫起來;另一方面,“東亞病夫”代表了中國人種族在身體力量上與西方種族的差距,容易激發起中國人深層的自卑感。瘦弱、病懨懨的男性身體,是近代以來整個民族苦難狀態的縮影。在“中外比武模式”的武術連環畫中,那些外國武士口中不斷輕蔑地喊出“東亞病夫”,刺激着中國觀眾的民族主義神經,而對這些代表列強的大力士反戈一擊,以及對中華武術高超技術的渲染,反過來在更高程度上激發起民族的自豪感。諸多武術連環畫正是透過“武術”這種身體語言來傳遞民族自強、“落後就要捱打”的信念,須知“武術”正是從中國傳統文化中挖掘出來的,民族主義在身體上的隱喻。

這種“身體民族主義”,在中國代表團參加美國洛杉磯舉辦的1984年奧運會中得到淋漓盡致的發揮。許海峯在射擊比賽中拿下第一枚奧運會金牌,被稱為“零的突破”。中國代表團獲得金牌和獎牌總數第4名,官方傳媒反覆聲稱,中國從此不再是“東亞病夫”[30]。電視的普及、衞星通訊技術的投入使用,這些傳播技術的發展,使眾多的中國平民大眾,生平第一次通過衞星直播,坐在電視機前,參與了這場一雪前恥的盛會,使這一屆奧運會具有了深遠的意義。

武術連環畫退潮之後,接續連環畫承擔民族主義思想傳播的出版物,便是1985年前後開始在街頭巷尾傳唱的音像製品。八十年代之前,中國不乏在普羅大眾當中流行的“革命歌曲”,但刻意避免用真嗓演繹的“通俗歌曲”,遑論創作、生產、包裝、營銷一體化的流行音樂市場。八十年代之初,李谷一、朱逢博等學院派歌唱家開了通俗唱法的先河,加上台灣甜美歌后鄧麗君橫空出世,使流行音樂在短短几年內取代“革命歌曲”成為中國音樂市場的主流。八十年代中葉,以程琳、朱曉琳、王潔實、謝莉斯組合等為代表的校園民謠在中小學生羣體中風靡一時,這些都是港台流行音樂風格的蔓延,他們演唱的歌曲大多都是台灣地區原創,在兩岸未能“三通”的條件下,只能靠大陸歌手翻唱而為消費者所熟諳[31]。當時雖仍有《十五的月亮》、《血染的風采》等“革命歌曲”力作推出,但總體創作乏力,漸漸無法與流行歌曲爭鋒。將主流意識形態巧妙嵌入流行音樂之中,成為一種現實、合理的選擇。

典型例子是香港歌手張明敏的異軍突起。這位在香港並不入流的歌手,卻擁有一個得天獨厚的優勢,那就是他能夠用普通話演唱。張明敏雖然不能做到字正腔圓,卻成為聯通兩岸三地流行音樂的絕好中介。他大量翻唱台灣原創的流行歌曲,使之被大陸聽眾所熟悉。讓張明敏在八十年代民族主義建構中獨領風騷的,是一首由香港文人黃霑創作的《我的中國心》。時值中英聯合聲明簽署之年,作為香港人的張明敏獲邀參加當年中央電視台春節聯歡晚會,演唱這首《我的中國心》,以迎接中國即將收回香港主權的歷史時刻。“洋裝雖然穿在身我心依然是中國心”、“我的祖先早已把我的一切/烙上中國印”、“長江長城/黃山黃河/在我心中重千斤”,朗朗上口的歌詞、慷慨激昂的旋律,極易引發共鳴,喚起普羅大眾的民族自豪感,可謂一時無兩。

此後,張明敏便一發不可收拾,開始以演唱愛國歌曲為業,演繹了多首由台灣音樂人創作的《中華民族》、《我們擁有一個名字叫中國》、《長城謠》、《青海青》等愛國歌曲。這些流行歌曲情緒高昂,有別於以男女情愛為主題的靡靡之音, 遂為官方所認可並有意識推波助瀾。傳播“四海一心”的民族認同情感,由此便成為海外流行文化進入內地市場的正當化理由。

與之相應的一個重要變化,是1980年代初盒式錄音帶在市場上的普及,打破了以出版黑膠唱片為業的中國唱片總公司的壟斷地位。大量出版盒式錄音帶的廣州太平洋影音公司、中國唱片公司總公司廣州分公司等開始進入市場競爭,在推動流行歌曲的發展上,扮演了舉足輕重的地位[32]。在革命歌曲後勁不足、愛情歌曲難登大雅之堂的八十年代中葉,容易傳唱、旋律優美又被主流意識形態所認可的“愛國歌曲”,參照裴宜理“文化置位、操控”[33]的術語,因正處於國家與市場之間的“文化重置”邊界,便成為滋養那一代年輕人心靈的主要養料,使民族主義在這些人心中紮根。

四、結論

中國的民族主義,紮根於兩種歷史記憶,一是中國兩千年不絕如縷、源遠流長的歷史文化傳統,此乃中華民族形成血脈相連的“共同體想象”、激發民族自豪感的源泉;一是鴉片戰爭以來一百多年半殖民的屈辱近代史,構建了中國對西方世界“他者”的想象,通過苦難憂思激發民族自強的信念。這兩種歷史記憶交織在一起,其實是一脈相承、互為表裏的。

二十世紀八十年代,適逢改革開放之初,消費社會逐漸形成、傳播技術突飛猛進,上述兩種歷史記憶在民間社會進行廣泛傳播和彌散的條件日臻成熟。藉助市場力量,以主流意識形態引導民間思潮,成為主要的民族主義傳播模式。八十年代民族主義,無疑是正式教育體系與民間市場力量相互契合推動的產物。

註釋

[1]赫爾德:《論語言的起源》,商務印書館1999年版。

[2]史密斯:《全球化時代的民族與民族主義》,中央編譯出版社2002年版;蓋爾納:《民族與民族主義》,中央編譯出版社2002

年版;霍布斯鮑姆:《民族與民族主義》,上海人民出版社2000年;徐迅:《民族主義》,中國社會科學出版社1998年版。

[3]本·安德森:《想象的共同體》,上海人民出版社2003年版。

[4]霍布斯鮑姆:《傳統的發明》,譯林出版社2004年版。

[5]霍布斯鮑姆:《民族與民族主義》第11頁。

[6]秦暉:《“大共同體本位”與傳統中國社會(上)》,《社會學研究》1998年第5期。

[7]馬克思:《資本主義生產以前的各種形式》,《馬克思恩格斯全集》第46卷。

[8]何偉亞:《懷柔遠人》,中國社會科學文獻出版社2002年版。

[9]茅海建:《天朝的崩潰》,三聯書店1997年版。

[10]恩格斯:《波斯和中國》,《馬克思恩格斯選集》第一卷第709頁,人民出版社1995年版。

[11]申劍敏:《晚清民族主義思潮與近代中國的民族認同》,《人文雜誌》2001年第6期。

[12]何偉亞:《英國的課業:19世紀中國的帝國主義教程》,中國社會科學文獻出版社2007年版。

[13]顧德曼:《家鄉、城市和國家》,上海古籍出版社2004年版。

[14]Chalmers Johnson,Peasant Nationalism and Communist Power,Stanford University Press,1962.

[15]謝百三:《中國當代經濟政策及其理論》,北京大學出版社2001年版;張軍:《“雙軌制”經濟學:中國的經濟改革》,上海三聯書店1997年版。

[16]慧思、盧漢龍等:《中國城市消費革命》第3頁,上海社會科學院出版社2003年版。

[17]趙玉明主編:《中國廣播電視通史》第583頁,北京廣播學院出版社2004年版。

[18]徐光春主編:《中華人民共和國廣播電視簡史》第493頁,中國廣播電視出版社2003年版。

[19]趙化勇主編:《中央電視台發展史》第118頁,中國廣播電視出版社2008年版。

[20]劉習良主編:《中國電視史》第167頁,中國廣播電視出版社2007年版。

[21]麥康勉:《中國媒體商業化與公共領域的變遷》,《二十一世紀》2003年6月號總第七十七期。

[22]康納頓:《社會如何記憶》,上海人民出版社2000年版;哈布瓦赫:《論集體記憶》,上海人民出版社2002年版。

[23]Michael Mann,“The autonomous power of the state:its origins,mechanisms and results”,Archives europeennes de sociologie,Vol.25,1984.

[24]王慶生主編:《中國當代文學史》第255頁,高等教育出版社2003年版。

[25]吳秉傑:《兩種不同的文學話語》,《文學評論》1990年第2期。

[26]魏華:《新中國連環畫藝術簡史》第117頁,中國傳媒大學出版社2008年版。

[27]苗田:《民間文化的非民間運動》,《中國圖書評論》2015年第7期。

[28]範生福:《中國連環畫的百年興衰》,《史林》2012年增刊第11期;宛少軍:《20世紀中國連環畫研究》,廣西美術出版社2012年版。

[29]楊瑞松:《想像民族恥辱:近代中國思想文化史上的“東亞病夫”》,《政治大學歷史學報》第23期,2005年5月。

[30]中國奧委會官方網站:http://www.olympic.cn/games/summer/china/2004-03-25/120254.html.

[31]居其宏:《新中國音樂史》第141-142頁,湖南美術出版社2002年版。

[32]金兆鈞:《光天化日下的流行:親歷中國流行音樂》第62頁,人民音樂出版社2002年版。

[33]裴宜理:《安源:發掘中國革命之傳統》,香港大學出版社2014年版。

【本文原載於《新聞記者》 2018年03期(總第421期)。

作者簡介:陳周旺,復旦大學國際關係與公共事務學院副院長,教授,博士生導師;吳兆哲,復旦大學國際關係與公共事務學院碩士生。】