特朗普大嘴莽漢人設難以支撐對俄務實轉型重任_風聞

沈逸复旦-复旦大学国际政治系教授-复旦大学国际政治系教授2018-07-24 07:44

【文/觀察者網風聞社區 沈逸】

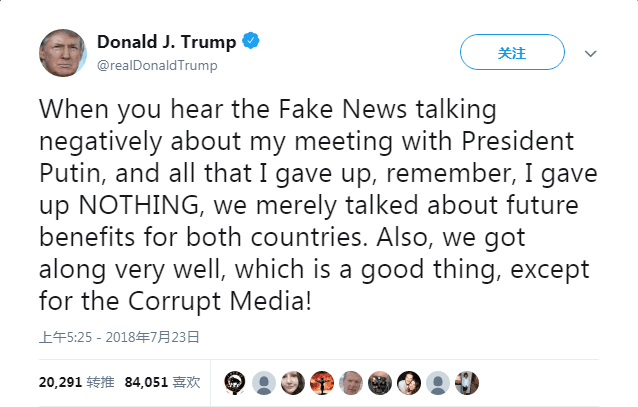

7月23日,美國時間星期一晚8點25分,喜歡推特治國的特朗普總統又發推了,核心觀點是:在和俄羅斯總統普京的雙人會面中,沒有做出任何讓步。

從參選總統到勝出,從宣誓就職至今,很罕見的,特朗普總統確實首次在一個重大議題上陷入了某種被動防禦的尷尬境地,其嚴重程度,遠遠超過了此前屢次出現的難題,無論是性騷擾、選舉中涉嫌通俄,還是邊境移民政策,又或者是中美貿易戰。

其中的關鍵原因之一,就是特朗普總統的大嘴莽漢人設,首次在具體的政策問題遭遇了認知危機:此前的各項指責或者批評,對美國民眾而言,基本上與特朗普的人物設定相符合,作為一個走耿直(粗鄙)、坦率(無知)、強硬(魯莽)路線的總統,做出某些貶低/騷擾女性、疑似招妓以及完全不熟悉傳統的政治外交業務的行為,都是“理所當然”的。

但是此次面臨的問題是,媒體質疑“濃眉大眼”的特朗普總統是不是背離抗擊野蠻俄羅斯的重任,偷偷與普京總統妥協甚至是達成了不可告人的交易,可能潛在乃至實質性地傷害了美國的國家利益,這個就完全是另外一個故事了。

所以,很罕見的,從高調展示與普京會晤但遭遇意料之外的批評之後,特朗普首次在媒體遭遇戰中陷入了被動自我辯護的困境:我不是,我沒有,我不會的三連發否認成為過去一週左右特朗普推特涉及相關議題的常態。這其中的關鍵原因之一在於,特朗普人設指向的鐵桿基本盤,被美國大洋沿岸精英鄙夷地稱之為“紅脖子”的白人保守主義羣體,絕對不能容忍一個疑似對俄羅斯投降、服軟、被操控乃至可能自覺或者不自覺出賣美國國家利益的人出任總統職務。

對紅脖子來説,無論是“性騷擾”還是語言粗鄙,都是男子漢氣質的體現;直接開懟自由派媒體,以及跳出所謂建制派設定的內政外交大框架,搞一些莫名其妙的好勇鬥狠,更是直接迎合保守主義成年男性審美的好事,無論多出格,無論國際上如何一片譁然,但在美國國內政治中一定是穩賺不賠的,特朗普也因此老神在在。

特朗普支持者(圖/東方IC)

但是,在俄羅斯問題上,特朗普就比較尷尬了:他在赫爾辛基就帶這個翻譯,和俄羅斯總統普京及其翻譯,四個人超時累計談了2個小時;此後,在記者招待會上,特朗普大統領一時圖爽,採取了寧可相信普京,也不相信美國情報部門判斷的實際表達,無論其真實意圖,客觀上形成了美國總統和俄羅斯總統一起認為,美國情報機構關於俄羅斯干預美國總統選舉不靠譜的驚人傳播效果。

“美國總統站在俄羅斯總統一邊,不承認美國情報機構的判斷”,這對紅脖子們來説,是可以衝冠一怒直接把槍就上的勁爆話題。簡單的瀏覽可以發現,即使是特朗普總統的“御用”媒體福克斯新聞,在消息剛剛出來的最初24小時,都只能儘量温和地批判特朗普確實表態欠妥,而不管頂着風頭正面護駕。

對特朗普本人而言,魯莽是他的人設,而真實情況則是他屬於那種政治精算到最大化榨取魯莽人設價值的精算型政客。他對他的基本盤非常清楚,所以,儘管還是不斷指責虛假媒體,但特朗普還是難得的認錯了。

那麼,問題來了,如果排除那些段子,比如江湖最新傳言,蘇聯最後一任駐美國大使多波雷寧在紅旗悄然墜地之前,在美國發展了暱稱“唐尼”的代理人,給他的任務是:學着耍流氓,學着做生意,學着混美國紅脖子,以及,最終,學着競選美國總統。特朗普究竟為了什麼要在赫爾辛基來這麼一出導致自己陷入尷尬境地的美俄首腦秀呢?圖的是什麼

用稍微帶點陰謀論的分析框架來猜測,特朗普在赫爾辛基的演出,基本上遵循着有很高概率是基辛格寫作的劇本。不太幸運,或者比較幸運的是,劇本、導演和監製的控場能力有限,而男1號主演又太過跳脱,把一出本來確實就比較有難度的戲給演砸了。

雖然憑藉活得長,基辛格成為了當今世界舞台上最具神秘色彩的長者之一,但他的戰略思路,完整地堅持着對梅特涅時期歐洲多極均勢格局的崇拜,這種崇拜,加上對美國國家利益的認可與內化,基辛格能夠提出的世界藍圖,就是美國單極霸權主導下的“世界島勢力均衡”:

將歐亞大陸看成一個龐大的“世界島”,美國追求的是實現“世界島上的勢力均衡”,美國自身不僅成為關鍵的戰略平衡砝碼,而且在確保大陸力量在世界島上無法對外投射的情況下,繼續憑藉海空力量優勢,在全球體系內處於無可爭辯的霸主地位。

這種勢力均衡,可以看成是英國光榮孤立,美蘇在歐洲的勢力均衡等戰略實踐的延續,而其中的關鍵任務,就是作為海洋國家兼世界霸主的美國,不會在歐亞大陸上面臨一個足以改變經濟體系、軍事力量、全球影響力的挑戰者,或者是挑戰者聯盟。否則一旦出現,其後果是多米諾骨牌式的:美國的力量會被排斥,從蘇聯及其陣營脱離出去的力量會被重新吸納,而美國的西歐盟友會因為經濟-金融領域的弱點或者短期優勢被吸引(一如亞洲基礎設施投資開發銀行所證明的那樣)。

這對基辛格這樣的戰略設計者來説是無法接受的。倒也不是説馬上就會出現對美國的軍事入侵或者別的什麼,而是這會讓美國產生那種感覺:不是真的要造反,而是真的可能具備了隨時可能造反的能力。這是需要防止的。或許用詞會有所不同,但直白地説,基辛格的這種擔憂,和2017年特朗普前任戰略幕僚長班農在日本舉行的世界保守主義大會上的演講所表達的觀點,沒有本質區別。

基辛格(圖/東方IC)

所以呢,從特朗普上任開始,他就承擔着一個難以完成但又必須完成的使命:實質性地重啓美俄關係,而且是朝着具有潛在的聯俄抗中潛質的方向去重新啓動,要複製基辛格和尼克松組合在1972年曾經在中國大陸實現過的“改變世界的一週”。之前給特朗普配的國務卿蒂勒森,就是衝着這個使命來的。但是,三大因素導致了這種構想的最終落空:

第一,中美俄已經不是當年的美蘇中,美國開不出具有足夠吸引力的籌碼給俄羅斯,讓俄羅斯做出實質性疏遠中國的戰略決策。俄羅斯要的很清楚,承認俄羅斯的大國地位,承認俄羅斯對前蘇聯加盟共和國以及蘇東陣營國家的特殊影響力,承認俄羅斯在政治、經濟、軍事諸多領域的合法利益。但是美國給不起這些,更加糟糕的是,伴隨中國能力的成長,與中俄關系的良性發展,俄羅斯對美國的戰略要價能力呈現顯著上升態勢。

第二,今天的歐盟不再是冷戰時期的歐洲。尼克松的《領導者》以及《1999不戰而勝》裏面都提到過,冷戰巔峯時期,歐共體最左翼的領導人都願意為了抗擊來自蘇聯的威脅,而對維繫跨大西洋同盟保持足夠的耐心與誠意,願意為了共同的威脅而做出暫時的犧牲。今天的歐盟,絕對不可能出現了“為了抵抗來自中國的安全威脅”,而認同美國和俄羅斯以承認克里米亞併入俄羅斯合法為主要標的的戰略緩和。

第三,今天的美國也不是冷戰時期的美國。充分享受了冷戰紅利的美國,經歷了新自由主義狂飆近20年的美國,已經民主到了這樣一個境界:原先為了外交戰略與國家利益可以形成的跨黨派共識,被沒有節制到近似癲狂的政黨政治與派系鬥爭所取代。這種癲狂的氛圍,看看民主黨以及建制派用近似麥卡錫主義的狂熱在“通俄”問題上去追殺特朗普就可以知道一二了。

説實話,這種癲狂程度,也是出乎基辛格們意料之外,他們對於美國政治的瞭解和認識,也停留在教科書上那種選舉之後一笑泯恩仇的古典小説階段。忽悠到最後美式民主帶來的國內政治氛圍變成了美國戰略調整最不可逾越的障礙,這大概也是歷史老人智慧的體現。

從這次峯會來説,特朗普本人及其治下的美國,正進入一個戰略調整的深水區。這個深水區美國是有經驗的,但是對掌舵人以及一起開船的精英們有不少特殊的要求,而這些要求,在可見的將來,有比較小的概率可以達成。

如果最終過了若干年,人們確定地發現,名為美國霸權的小船就此陷入了持續不斷的徘徊期,並最終走向某種不可逆轉的進程的話,也會是一個非常符合美國小説家馬克吐温系列小説的結尾:看似意料之外,但卻在情理之中。

本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。