張愛玲,美國國務院與冷戰媒體美學 (上)_風聞

保马-保马官方账号-2018-08-12 14:21

20世紀50年代,為了應對社會主義中國可能帶來的“威脅”,以施拉姆等人為代表的美國傳播學家採取了通過文學促進信息傳播的方法,藉助文學創作來對美國的文化價值觀等工作進行宣傳。以文學的形式進行跨文化信息交流,這個有難度的工作最好由真正的東亞文化中間人來完成——張愛玲因其經歷顯示了太平洋地區意識形態領域的競爭,是“民主的美國”和“紅色亞洲”之間隔閡的典型產物,從而成為扮演這一中間人角色的絕佳人選。在為美國情報總署工作的三年裏,張愛玲將信息和美學融合到一起,使出其一貫為人稱道的寫作手法,將“現實”壓縮成信息數據的碎片,運用參差對照散佈信息和社會現實的意義,實現了更廣泛的信息傳播。但這一切不能掩蓋的是,其作品內容實質就是配合美國方面進行反紅色宣傳。

本文將美國傳播學發展簡史、時代政治背景、以及張愛玲個人的文學創作聯繫在一起,提供了一個十分新穎而全面的研究視角。文中在對美國政治傳播思想的發展、介紹張愛玲與美國情報總署的關係、以及對張的作品分析上都有詳細而獨到的論述,並客觀論證了張愛玲的作品在1952年前後的創作形式與風格上出現較大轉變的原因。同時不容我們忽視的是,在持續了三十多年的對於張愛玲幾乎一面倒的積極評價之下,這位女作家的創作背景和寫作目的、特別是她1952-1955年所寫的作品,其書寫背後卻隱藏着與其“美國政府宣傳代言人身份”的多重聯繫,這也是我們重新解讀張愛玲不可忽視之處。

文章原刊於《郭沫若學刊》2018年第2期,感謝李斌老師推薦給保馬推送!

—文學信息戰**:**—

張愛玲,美國國務院與冷戰媒體美學

蘇真 / 撰 張慧 /譯

This thing we call reality is unsystematic, like seven or eight phonographs

playing all at once in a chaos of sound, each singing its own song.

(現實這個東西是沒有系統的,像七八個話匣子同時開唱,各唱各的, 打成一片混沌。)

—Eileen Chang, Written on Water(流言 Liuyan)(1945)

有的時候,美國似乎是在眾聲喧譁,向外界傳遞着不明確的信息。

—約翰·W·亨德森,美國情報總署

1952年底,中國知名作家張愛玲申請了美國情報總署駐港辦事機構的工作。在此前的三年裏,張愛玲的職業寫作出現了困難。儘管20世紀40年代,張愛玲就擁有了上海最知名作家的聲譽,但1949年中國共產黨取得了軍事勝利,她的寫作受到了威脅。張的作品講述中產階級的故事,具有現代主義風格,這和愈發被政府認可的左翼無產階級美學標準發生了衝突。張愛玲對自己在大陸的前途沒有什麼把握,她便去了香港,在港大復學。香港是英美情報人員[1]設在中國的“監聽站”,張愛玲在香港出現,引起了美國情報總署駐港機構的文化工作處處長理查·麥卡錫的關注。麥卡錫對中國現代文學非常熟悉,從一開始就密切關注張愛玲的職業寫作,對其作品也很欣賞。他不能錯過這個機會,他要招募這個“文學天才”,完成美國的東亞情報部署任務[2]。1951年底,麥卡錫跟蹤張愛玲,來到她的住處,勸她申請一個翻譯的職位。張愛玲的申請被接受了,第二年春天她便開始了工作。

張愛玲在為美國情報總署工作的三年裏(1952-1955),寫作上出現了明顯的轉變,這一轉變長期困着研究她作品的學者們。張愛玲入港前和離港後的作品所表現出的矛盾對立,讓他們感到困惑:20世紀40年代在上海,張愛玲一律用中文寫作,她運用獨特的現代主義寫作手法,主要寫短篇小説。1952年以後,她轉為用英文寫作,作品具有濃厚的現實主義風格,並發表了一連串小説。張愛玲大概是1955年移民美國,開始以美國小説家的身份寫作,比較成功。她似乎放棄了在上海時的寫作方式,全身心投入為美國讀者寫反共的通俗小説。於是,學者們把張愛玲1952年前後的作品隔離開來,發現這兩個時期的寫作是無法聯繫起來的。從事中國問題研究的學者們偏重張愛玲早期的漢語寫作,而研究美國問題的學者們卻主要關注她用英語創作的美國小説。無論作為哪一派學者,還是作為一個讀者,在他們看來,這位與眾不同,名叫張愛玲的人總是具有兩面性,是一個有着兩個名字、兩種人生、兩段歷史和兩種寫作生涯的作家。

張愛玲突然轉變成美國作家,要解開這個謎團,需要對這位人們普遍認同的、中國二十世紀最優秀的現代主義作家之一的張愛玲進行深入的考察。解開這個謎團,對解釋冷戰前期美國的政治策略、美國文學史和傳播學的興起之間日趨複雜的關係很有價值。沒把握住港大復學的機會,導致張愛玲融入到一個新成立的國際媒體體系之中,該體系對20世紀50年代的美國冷戰行動十分重要。正是基於這一背景,人們才能更好地解釋張愛玲轉變成美國現實主義作家這一問題的本質。作為譯者和作者,張愛玲在美國的這段時間還顯示出那個時期的信息和文學的關係變得越來越密切,在此期間,文學被視為傳播信息的有效工具。最終,張愛玲的一生與政治分不開,因為她的經歷讓美國在東亞的帝國野心昭然若揭,同時也揭示了美國政府怎樣招募像張愛玲這樣的流散作家開發新的寫作模式,而這一新的寫作模式對遏制“紅色”中國至關重要。

張愛玲

本文將對三個相關的論點進行詳盡闡述。第一,美國情報總署在香港及更為廣泛的亞洲部署的行動,是50年代美國信息理論極為重要卻又遭到忽視的一個部分。最近出現了一個學術團體,專門研究控制論下的信息理論興起問題,該研究項目由洛克菲勒基金出資,這個學術團體還關注瓦倫·韋弗諾、伯特·維納及其他學者的經驗主義研究。[3][4][5][6] 該學術團體以大西洋派為中心,密切關注美國和歐洲科學家之間的聯繫。這些科學家致力於構建一個由社會學家、語言學家、數學家和人類學家組成的反蘇“全球聯誼會”[3]。就這樣,在由中國引發的一系列不同尋常問題的驅動下,一個不同尋常的組織在太平洋地區出現了。在東亞實施信息-傳播理論更注重解決實際問題,為在該地區從事實際工作的特工服務。香港的情報工作人員直接面對來自中國的對手,他們比俄羅斯人更神秘莫測,在東亞的情報戰中,這個對手似乎勝過美國人。美國的特工們不得不重新思考上級傳下來的理論,不久,他們根據當地情況修訂了信息理論,並在太平洋地區實施。

第二,上述過程的一個重要方面是,美國情報總署把重點放在拓展信息自身的文學空間上。這與洛克菲勒基金及其他地區對應的大西洋派項目有明顯的不同。後者在信息論創始人克勞德·香農、控制論奠基人維納所做出的科學性突破的帶動下,試圖運用信息理論中的意義的概念或語義學,而此時,傳播學的學者們,如威爾伯·施拉姆,卻把太平洋地區的情報工作聯繫起來,因此,他們所持的信息觀也就更加靈活,他們認為信息保留了情感和意義的痕跡。施拉姆是本論文的核心人物,被普遍認為是美國傳播學之父。施拉姆和他的同事,如香農和保羅·拉扎斯菲爾德不一樣,他最初接受的是人文學科的教育,獲得了英語博士學位,在愛荷華大學工作了幾年,擔任英語教授,在此期間他似乎全力以赴地將經驗主義的信息觀和人文主義的信息觀融合起來[7]。這樣看來,作為施拉姆的朋友和同事的麥卡錫,轉為僱傭像張愛玲這樣的小説家來振興止步不前的美國東亞情報計劃,完全是件不足為奇的事。美國的情報工作人員和理論家們認為,張愛玲的文學天賦很高,又具有中國民族誌方面的知識,能夠對美國情報總署的這一實證工作有所補充。最終,關於文學與信息的一個新的觀念從麥卡錫與張愛玲的邂逅中產生了。

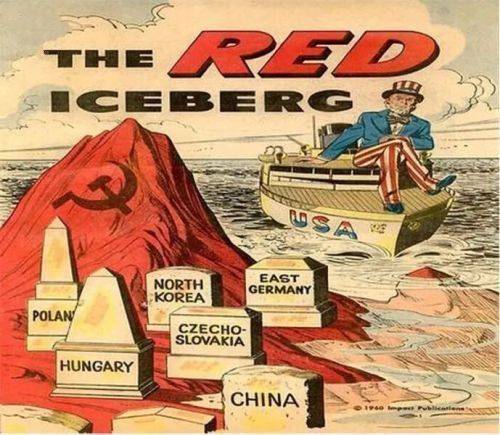

最後,重點闡述美國在控制太平洋地區的意識形態鬥爭中出現的、有關媒體和信息的一些特殊問題。這些問題同時也有效地反映了我們對20世紀50年代該地區所進行的冷戰的理解。自20世紀早期以來,中國對美國很有誘惑力。廣袤的中國代表的是“7億潛在的客户”,可以為美國公司謀利。[8]然而,1949年共產黨取得了軍事勝利,“中國失守了”,中國也由潛在的經濟夥伴變成了政治威脅。美國國務院的頭腦人物認為,中國比俄羅斯更具威脅性,因為它比俄羅斯人口多,在太平洋地區的政治影響比俄羅斯大。到了50年代中期,美國擔心中國會煽動更廣泛的東亞民族解放運動,把“自由亞洲”變成共產主義國家,打破美國在太平洋地區的勢力平衡。為了應對中國所帶來的威脅,美國國務院研發了先進的通訊設備對抗中國的“紅色”宣傳。特別是,美國在中國沒有佈置支持民主的“地下組織”,蒐集情報很困難,不像在拉丁美洲和俄羅斯那麼容易。有鑑於此,美國人創建了極為靈活的傳播理論,強調文學的作用,僱傭像張愛玲這樣的文化代言人。[9]張愛玲的經歷揭示了冷戰歷史的新層面,顯示了太平洋地區意識形態領域的競爭。它讓人們關注,在50年代文學被當作武器用來挑戰和消除中國宣傳的這一過程。

我把這一過程稱作“文學信息戰”。科技和媒體是信息戰的決定因素。“文學信息戰”的概念相對比較新穎,近年來這一概念變得更為具體。美國國務院先是發明這一術語,1993年再把它用於自己的戰爭策略中,在此前的50年代的心理戰戰術中,美國國務院所實施的是這一概念的原型。[10][11]信息戰發生自冷戰伊始,本文對其文學系譜進行追溯。我認為,文學信息戰自產生之日就是人們在新的通訊技術時代裏對文學功能的用心反思及投入。有學者證明,對信息理論的闡釋離不開文學史。在此我提出,在設想信息被用作武器的時候,文學也起到了同樣重要的作用。[12][13][14]。恰恰是在太平洋地區,在美國和共產中國之間的冷戰對峙中,文學信息戰拉開序幕,如今這場戰爭意義更深刻,也更迫切。

香港的美學信息

1951年,張愛玲來到美國情報總署駐港辦事機構工作,時值該機構剛剛成立,與其前身相比有明顯的進化。該機構的源頭可追溯到美國克里爾公共信息委員會(CPI)。一戰期間該委員會成立,旨在鼓動民眾對戰爭的熱情,但隨後該委員會解散,因為“宣傳”暗示操控,因此民眾對“宣傳”理念越來越感到不安。然而,二戰期間該委員會以作戰諮詢局的身份再次出現。與CPI相比,OWI(戰爭信息辦公室)在做宣傳時更依賴事實,因此遠比CPI受到民眾歡迎。為了對付德國在歐洲的宣傳手段,美國政府組建了一個通信專家小組,成員包括拉扎斯菲爾德和卡爾·霍夫蘭等人。這些專家研究心理戰,併發明瞭大眾勸導新模式。[15]

二戰結束,冷戰開始。當然,這就標誌着美國傳播策略發生變化。政治形勢看起來與以往不同:美國不再有顯性的敵人,它的敵人更多是概念上的,是以俄國共產主義形式出現的敵人。此外,美國政府好像是對過去十年裏激增的新媒體技術,包括半導體、電報和電影等剛剛有所認識。這兩方面的變化推動了美國情報處的創建,該機構致力於通過新媒體形式與手段對全球信息進行控制。這就是説,現在的世界似乎被混亂不堪的文字所充斥,這些文字來自無序的、無邊界的媒體戰場。為了戰勝共產主義,美國政府需要佔有這塊陣地,即:操控這些文字的意義,引導它邁向民主的目標,服務民主的鞏固。1948年,哈里·杜魯門簽署了史密斯-蒙特法案,美國情報處和其輔助部分從此產生。[16]

杜魯門對美國情報處只不過是一時興趣,倒是1952年新當選的總統德懷特·艾森豪威爾把美國情報總署在美國冷戰政治策略中的地位提升到核心,增加了對它的資助,在世界範圍內擴大其成員。更為重要的是,該機構所提供的情報讓艾森豪威爾在思考問題時更加理智。在1953年,艾森豪威爾寫到:“情報總署的作用是創造性地描繪美國政策與世界上其他民族的合法願望之間的聯繫。”[9]他召回了許多曾為OWI做過貢獻的學者,推動了信息領域高級研究的進一步發展。這些復出的核心人物有拉扎斯菲爾德、愛德華·伯耐斯和哈羅德·拉斯威爾。由於性格和研究方法不同,他們開始單幹,然而,闡釋大眾傳播的影響、對其進行實證研究,這一共同目標又將他們團結在一起。更確切地説,這些人中的大多數認為,大眾傳播本質上是社會科學,因此,他們經常採用社會學或心理學的研究模式。信息的概念在這一研究中至為關鍵。像拉扎斯菲爾德這樣的學者,還特意把propaganda(宣傳)換成information(信息),就是為了讓人們關注傳播學研究中的科學的、而非意識形態的意義。(102)從詞彙學的角度解釋這一轉換就是,一戰中propaganda被賦予了貶義的色彩,而新組建的美國情報總署想撇開這一傳統。還有,這一轉換又顯示了在未來的民主主義和共產主義的“詞彙戰爭”中,“事實”成為傳播最可信賴的盟友。[17]美國國務院的領導層堅信,要贏得那些有着外國文化背景、心存搖擺的人民的支持,事實比譴責和沒有佐證的論斷更有説服力(102)。

麥卡錫主義

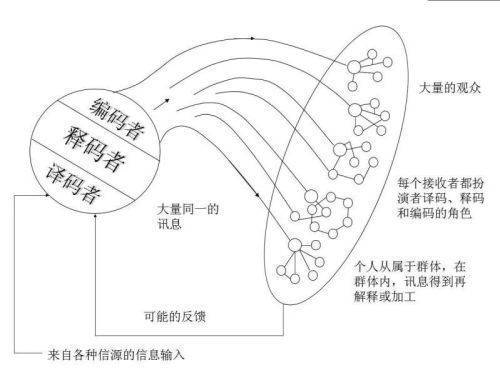

美國情報總署強調事實,而不是宣傳,這一作法主要來自拉扎斯菲爾德的觀點。這位著名的定量社會學家和傳播學專家,在美國情報總署和其廣播電台美國之音的發展中發揮了其重要的知識分子的作用。他的思想傳播的“兩步”理論所產生的影響在美國情報總署的工作中最為明顯。拉扎斯菲爾德在該理論中提出,新的觀念首先在媒體中出現,然後被政治或社會精英詮釋和再詮釋,他們用這種方式把觀念傳播給大眾。拉扎斯菲爾德認為,現代社會十分複雜,因此這一過程必不可少,而且很有價值。新的政權和意識形態突然出現,將戰後的世界變成“黑暗和混亂之地”[7]。在此背景下,信息機構可以幫助現代的人類在自身的環境中為自己定位。信息機構為這麼一個人類個體提供幫助,它條理清晰地告訴這個人,這個世界儘管很複雜,但其組成部分是可控的。在廣泛研究基礎上,拉扎斯菲爾德指出,“間接、詳細的事實”對普通男女更具吸引力(120),而且,事實可以為解釋複雜現象提供典型。重要的是,新媒體技術在傳遞這種事實或信息中發揮了重要作用,如無線電,就是通過對整套話語進行壓縮來傳遞信息的。具有諷刺意味的是,拉扎斯菲爾德呼籲用科技的力量來解決現代性本身給人類造成的迷失。

對信息工作,拉扎斯菲爾德採用自上而下觀念一致的方法。然而,這一方法一提出就幾乎立即遭到了該研究領域工作人員們的反對,他們發現這一方法弊端很多。1953年,利奧·博加特和施拉姆兩人都在伊利諾伊大學工作,他們在訪談基礎上對美國情報總署的協議書進行集中調查。調查發現美國情報總署的特工們是一羣不滿的傢伙,特別是作為公職人員,他們對自己的工作很不滿意。最讓工作人員們感到不安的是,儘管拉扎斯菲爾德做了研究,並在研究基礎上撰寫了《宣傳策劃者的角色》[18]這樣的戰術手冊,所有的決定都是外勤特工們臨時做出的。以至於一位受訪者這樣説到,“情報總署罹患集體分裂症”[19],他們無法確定一個單一的行動方針,而最終結果就是,美國情報總署像是在眾聲喧譁,令人不解其意。[20]

這次採訪顯示,發生危機的根源是沒有足夠的信息觀念,包括怎樣理解和運用信息。情報總署的員工特別是那些最不滿意的員工,感覺他們的工作就是盲目地蒐集數據,視野狹隘。許多人沒有掌握蒐集數據的方法,不知道他們所發現的是什麼,抑或他們努力的結果是什麼。此外,他們發現對信息進行統計、提取並還原成事實都是白費力氣,也過於簡單化。最重要的研究成果無法分類編號。總之,美國情報總署的特工人員彙報稱,他們感覺自己就像信息機器上的一顆螺釘,所做的事兒跟最終產品沒什麼密切關係。情報總署的員工們之所以不滿意,根本原因可以追溯到《宣傳策劃者的角色》這樣的入門手冊,這些手冊為特工們提供了一套通用指南。儘管這些小冊子承認有關這個世界的信息各式各樣,且數量龐大,但作為特工人員,他們仍然要把這樣的信息進行提煉,“對其要旨進行説明”[18],或把它們簡化成容易消化的信息,以便將它們進一步提煉成聲音碎片方便無線電播放。《宣傳策劃者的角色》尤其奇怪的地方是,它與自己制定的規則和程序有衝突。手冊規定,在一個報告中明確了的事實必須能夠證明另一個報告中的事實,這樣一來就為所描述的事實建立了一個自我強化的密室,任何可能與室內事實相矛盾的信息都無法進入。最終結果是,報告可能會循環反覆,而循環反覆的危險性手冊裏是指出了的。

這類性質的問題在美國情報總署設在東亞的各辦事機構表現的最為明顯。情報總署在中國沒有佈置線人網絡和支持民主思想的秘密組織,這就使信息在情報總署的迴音室裏更加噪雜,更加深刻地被人所感受。同時,集中調查又發現,西方種族主義對亞洲文化的偏見,如同洪水般氾濫,如,因缺少有關東方文化的實際數據,“東方的兒童心態”的斷言便取而二代之。[19]美國情報總署的大多數外勤特工是白人男性,他們發覺很難融入到重要的場所,比如鄉村,因此要獲取有關中國的可靠情報是很困難的。這些困難更加讓人感覺到,美國情報總署與現實相脱節。

美國情報總署駐亞洲辦事機構需要有新的、觀念上的指導,博加特研究項目的共同主辦者施拉姆打算填補這一空白。施拉姆被普遍認為是傳播學之父,他在這個領域撰寫了十多部權威性的教科書,包括《大眾傳播的過程與效果》[21],並且在伊利諾伊大學、愛荷華大學和史坦福大學成立了重要的傳播學系。很多人把傳播學領域所取得的成就和朝氣蓬勃的局面歸功於施拉姆的個人魅力、組織才能、大量的著述以及對研究生的培養。然而,他早期所受的教育和從事的職業卻是文學。20世紀40年代,他獲得了愛荷華大學的英語博士學位,隨後在該校擔任助理教授和其他職務,並和保羅·安格爾一起成立了愛荷華作家工作坊。施拉姆在社會科學領域的地位上升得如此迅速,大多數歷史學家認為是他明確地放棄了自己的人文教育,並投入到被人們認為比文學批評的影響更大的研究領域。有些人,如朗·魯賓,在20世紀50年代就注意到施拉姆決心放棄與人文學科的聯繫,並鞏固自己的社會科學的資格。

威爾伯·L·施拉姆

這些説法很多並沒有錯,然而施拉姆的部分魅力以及他能夠從諸多同事中脱穎而出,如和拉扎斯菲爾德相比,更準確的原因是他的人文學的背景。這一背景為迅速成為純粹是基於數字的學科帶來了所需要的主觀主義元素。施拉姆可以説是雄心勃勃:一部分雄心是告別他早期的“薄弱”的文學教育,另一部分則意味着利用自己所掌握的知識,對傳播學領域的論爭產生影響。想想那本《大眾傳播》[21]的前言,裏面就明確指出該手冊是為美國情報總署所做。該書表面上是有關傳播學的一般概念,以及怎樣從理論上對其進行闡述。然而,它鼓舞了人們討論傳播的熱情,讓這本書變成一個國際交流的問題,特別是在20世紀的50年代這一點得到了更好的體現。施拉姆[21]認為,傳播學的目標是在國與國之間構建一個“交際鏈”,如在美國和朝鮮之間,這兩個國家一直就缺乏牢固的聯繫。該項工作的“特殊困難”在於, “在由不同規範所確定的文化之間或主觀的個體領域之間”,尋找“意義轉換”的方法。在《大眾傳播》的第一篇文章裏,施拉姆繼續沿着這一思路對文本怎樣通過將信息進行編碼以轉換其意義進行了探索。他寫到,交際是通過信息產生的,信息必須進行編碼,編碼即形成“文字”,有文,交際才能“行之更遠”,即將這些信息以最理想的方式傳播下去。施拉姆畫了一個“重疊的圓圈”的圖像,圖像中的每一個圓圈都代表一個文化,該文化與一個更大的“知識的公共空間”相關聯。然而,有的文化卻與這個公共空間幾乎沒有重疊,這樣它們之間就需要增添一箇中介,對信息進行編碼,彌合兩者之間的“距離”。[21]

《大眾傳播》的導言部分慣例式地引用了香農的著述,然而香農的東西更像數學,讀起來枯燥,而施拉姆卻引用了一連串的文學典故,如從《伊利亞特》和《飄》拈來的典故,這樣他的思想就得到了很好的表達。為此他更加堅信,文學也許比任何其他文本類型都能更好地完成編碼工作。他認為言簡義豐的文學文本可以極大地提高意義轉換的效果,彌補文化的迥異和民族的不同所產生的隔閡。[21]留存在施拉姆腦中的人文知識此時看起來像是個小小的意外。但如果人們參照早期的文學作品語料庫,施拉姆喜歡把文學作品視作某種交際對象,他的這一興趣會體現得更加明顯。施拉姆[21]寫了篇論文——《富於想象力的寫作》,向一個權威的文學批評集《文學研究》投稿,該刊物的編輯是施拉姆在愛荷華大學時的導師——諾曼·福厄斯特。文中施拉姆強調,文學作為媒介,不僅感知現實,還積極主動地塑造現實,施拉姆就這樣回應了威廉·迪安·豪威爾斯,還有其他學者們的早期構想。他把這一構想又向前推進了一步,將文學描繪成一個“活躍的東西”,通過“融合、濃縮和強化”的方式運作。[21]在此,施拉姆將文學文本看作一個“製造現實”的對象,製造的過程是按着它自己的形式和結構進行的。文學為某一特定的社會目的給現實重新注入活力。

施拉姆大量借鑑了了肯尼斯·博克和其他美國早期的文學批評家的著述,觀點依然落後。然而,這些觀點在他為美國情報總署所做的情報工作中就顯得很有創新性了。如果我們把相隔只有短短十年的《大眾傳播》和《富於想象力的寫作》放在一起看,有關傳播學和信息理論的一個新視角便會出現,這一視角是與美學問題同在的。施拉姆從威廉·保爾森[22]那裏借用了一個短語——“美學信息”,提出了一個理論,一個交際理論。按着該理論的設想,文學具有獨特和優越的性能,可以渲染、塑造和傳遞信息。**保爾森提醒我們,文學文本的符號自文本產生之時就具有多樣性;同樣,施拉姆認為,如果交際就是編碼,那麼,編碼最好的媒介物就是代碼豐富的文本。**施拉姆實質上是顛倒了拉扎斯菲爾德的理論框架,即:他不是通過文本把現實提煉成壓縮的事實,而是通過文學讓現實復活。

施拉姆的觀念對美國情報總署駐港機構的日常工作所產生的影響是難以估算的,可是,因沒有足夠的記錄,要證明這些影響並不容易,然而,我們卻可以觀察到施拉姆觀念的滲透力。在某一程度上,這些觀念為讓美國和亞洲的情報機構在20世紀50年代變得更為寬泛的功能具體和明確起來。施拉姆帶頭為美國情報總署審查和制定了新的慣例。

他再三被要求為國務院做研究,如:他寫了《四篇宣傳理論工作底稿》,這些研究對政策制定產生了直接的影響。此外,施拉姆對亞洲有格外的興趣——台灣、朝鮮和中國為檢驗他的理論提供了富有挑戰性的環境。同時,這樣的環境對於他的競爭對手,如卡爾·霍夫蘭等人來説,是相對沒有涉足的領域。在朝鮮,他對共產黨對士兵進行宣傳的效果進行現場研究,後來他又作為駐夏威夷的中-西方研究中心成員對亞洲新興國家的大眾媒體進行探索。對施拉姆而言,東方是他的一個偉大事業。同時,他又牢記文學體系在自己陣地中的重要地位:在愛荷華大學的時候,他和作家工作坊的合作幫助他澄清了自己對寫作和交際的看法,他的觀點也就是在那裏得以孵化。1955年,施拉姆轉到伊利諾伊大學,但與工作坊的聯繫並沒有中斷。作家工作坊在恩格爾管理下得到了美國國務院的資助。我在此所概述的是一個統一的制度領域,在這個領域裏,外交政策、文學和傳播研究共同匯合在施拉姆的著述和事業中。

施拉姆的大眾傳播過程模式

施拉姆的文學與傳播學融合理論似乎與那個時代的總體思路不相協調,後者強調的是,信息研究要有堅定的實證態度和社會科學方法,而施拉姆在很多方面僅僅是在恢復20世紀30年代早期的美國國務院的項目,即努力通過文學促進信息傳播。1937年,美國國務院成立了“文化合作部”,協調美國和戰時戰略地區如中國之間的聯繫,通過文學傳播,宣傳民主之類的美國的政治價值觀。[23]為該部門服務的特工人員,如費正清(後來成為哈佛大學著名的中國問題研究的歷史學家)認為,文學比任何其他的媒體都能更好地傳播複雜的觀點。此外,該部門還贊助、邀請了許多重要的中國作家作為客座作家,如曹禺、老舍和郭鏡秋。

美國政府二戰後解散了這個部,施拉姆在駐港的美國情報總署中國分部裏僅對它的重要部分進行了恢復。有幾個作家,如郭鏡秋,從文化合作部的戰時項目中招募過來,繼續為國務院的美國之音工作。其他人,如理查德·吉姆和聶華苓,施拉姆則通過自己和愛荷華作家工作坊的關係把他們弄進美國情報總署工作,作家工作坊在20世紀50年代邀請了許多亞洲作家。[24]**在施拉姆看來,以文學的形式進行跨文化信息交流這個有難度的工作最好由真正的東亞文化中間人,如張愛玲這樣的作家來完成。冷戰在“民主的美國”和“紅色亞洲”之間製造了隔閡,而這些作家本身就是這種隔閡的產物。他們通過寫作進行各種文化斡旋,並完成彌合這一隔閡的目的。**張愛玲在美國的前幾個月做新聞報道,漢譯美國經典文學作品,如《老人與海》。

張愛玲將信息和美學完美地融合成一體,這讓理查德·麥卡錫為很興奮,他立即把張愛玲的成功告訴了愛荷華大學的施拉姆。施拉姆的回答是:讓她寫本小説。

(下)請點這裏