辨析一下,土耳其是個“作死但不會死”的小強國家嗎?_風聞

观察者网用户_215332-2018-08-15 17:44

最近隨着敍利亞內戰進入尾聲,沙特和卡塔爾的海灣內部撕x大劇趨於緩和,中東作為歷來的世界原油出產地,還負擔着產出海量的帶有軍事衝突國際新聞的區域,一時間好像進入了新聞淡季。白衣大食暫時消停了,“突厥人”拿起了接力棒,除了在世界盃之後靠着厄齊爾刷了一波存在感,目前土耳其的金融危機來勢洶洶,《南德意志報》甚至有評論家説這是土耳其之春的前兆。

有埃蘇丹之稱的埃爾多安把土耳其本幣的大幅下跌稱之為西方的陰謀,説做好了準備要打一場經濟戰。不少讀者估計還記得,兩年前的盛夏時節,土耳其爆發了大規模騷亂,媒體普遍把這場騷亂解讀為一場土耳其軍方內部派系企圖推翻總統埃爾多安的政變。

作為正發黨黨魁的埃爾多安當時還在馬爾馬里斯港度假,他迅速採取了措施,以雷霆之勢鎮壓了這場叛亂。

當時“政變”鬧得最厲害的時候,塔克西姆廣場和土耳其廣播電視台都曾被叛軍短暫佔領過。當7月20日,埃爾多安宣佈全國進入三個月的“緊急非常時刻”的時候,他嘴裏説出來的話很多都和現在金融危機的話差不太多,大家可以對比一下比如大段大段抨擊這是“西方的陰謀”,反對派拿了國外的黑錢想把他搞下台。這場驚心動魄的政變成了2017年年初埃爾多安要把議會制改成總統制的一個“誘因”。

政變——總統制——大選——金融危機,這一系列的事件有沒有內在的關聯?德國《明鏡週刊》的分析有點幸災樂禍的味道,説這就是埃爾多安咎由自取,朝着民主自由的反向前進的惡果。

土耳其的新聞很多時候都是德媒國際版的頭條

即便如此,回顧一下土耳其這一百多年的歷史,雖然説他們“愈挫愈勇”或許還有幾分真實,但給他一個打不死的中東小強的稱號,怕是很超現實主義了,比如這位微博網友説,土耳其的一個技能就是怎麼作死也死不了,是嗎?

薄荷四國中,土耳其的地理位置最為特殊,處在歐亞的連接口上,打開地圖看一下就知道,古代的陸路,安納托利亞是從古希臘羅馬到兩河流域、新月沃地的必經之路;水路,達達尼爾海峽的重要性就不用再多説了吧。

在這裏地方圖謀發展,想拷貝中國搞個韜光養晦殺的,施展的空間是很小的,稍微伸個懶腰就會碰到歐、俄、阿拉伯三個地帶。

土耳其與中國當年可是一對難兄難弟。本來這個國家歷來和中國本來沒什麼直接的利益衝突的,井水不犯河水。但19世紀晚期的時候,這兩個國家的境遇卻有着高度的重合性。都是一個超級強大的帝國走到了生命中的盡頭,在西方的逼迫下對未來很迷茫。“東亞病夫”這個稱號中,“病夫”帽子咱中國人還沒戴上的時候,西亞病夫作為一個商標已經享譽全歐了。

直到今天,sick man(病夫)的稱號依然在刺痛土耳其人的心

當時晚清的知識分子也在苦苦思索地球上還有沒有同病相憐的小夥伴,找來找去覺得還是土耳其最適合。有讀者可能要問,近鄰日本、遠鄰阿拉伯啥的為啥不是合適的同類呢?主要原因就是他們沒有處在一個超強的帝國即將分崩離析的形態,沒有那種光芒萬丈到落日餘暉燃盡的悲壯感:日本太小,而阿拉伯早就分裂,而且阿拉伯人在西方崛起之後沒有形成一個凝結核的獨立帝國樣態。

正因為如此,凱末爾的革命給了孫中山的革命黨和處在幼年時代的中國共產黨以很大的激勵。可以説,現在土耳其的整個國土面積、疆域和國民的精神面貌,都是凱末爾時代勾劃出的雛形成長起來的。

再回到本文的開頭,土耳其金融風暴中埃爾多安那句聲嘶力竭的吶喊就顯得特別值得玩味:“他們有美元,我們有真主安拉。”(Sie haben den Dollars, wir haben Allah)

埃爾多安很自信,土耳其有真主的庇佑,肯定可以渡過難關,先不説西方人聽到這句話什麼感覺,估計阿拉伯穆斯林聽到後臉都可能綠了(我們阿拉伯國家有22個,都在向真主祈禱保佑我們發家致富,還能輪的上你們突厥人嘛)。

那麼,有真主安拉保佑的土耳其,算不算一個打不死的小強?

答案是不算。從奧斯曼帝國到今天的土耳其,説死過一次並不為過。

理解了這一條,才能真正能回答某些歷史槓精的質問:凱末爾稱得上土耳其國父,因為之後土耳其基本上國內局勢穩定了,孫中山的革命看似成功了,之後卻仍然是軍閥割據,內戰不斷,他算國父嗎?

土耳其從近代和現代的過渡,完成轉型的一大前提就是必須要自斷雙臂再加上一條腿,以一個重度殘疾人的身份向西方列強亮相,才能求得英法美俄諸列強的安心。

這和咱們從大清過渡到民國有本質的區別。

中華民國成立的時候,從法理上講,沒有放棄過當年大清的一寸國土。

首先咱承認奧斯曼帝國是牛逼的,前文也提到,要不然的話也不會和大清並列東西雙病夫,要論巔峯的穩定時期,波斯帝國、阿拉伯帝國都不是奧斯曼的對手,在19世紀中葉的時候,它的疆域還能橫跨亞非拉三洲,而且和大清幾乎在同一時期開啓了洋務運動的高潮。

然而,大清領土的淪喪主要來自北方沙俄的蠶食鯨吞,屬於軍事和外交的慘敗,而奧斯們土耳其帝國從其誕生之日起,就沒有中國諸多王朝自秦到明的“反封建”性質——郡縣式的編户齊民,打個不恰當的比方,北非的埃及省、阿爾及利亞省和的黎波里塔尼亞省最多隻能算羈縻的類似於蒙古各王公控制下的汗國性質,而且在財政上用的是采邑制度,地方上的自治權很大。

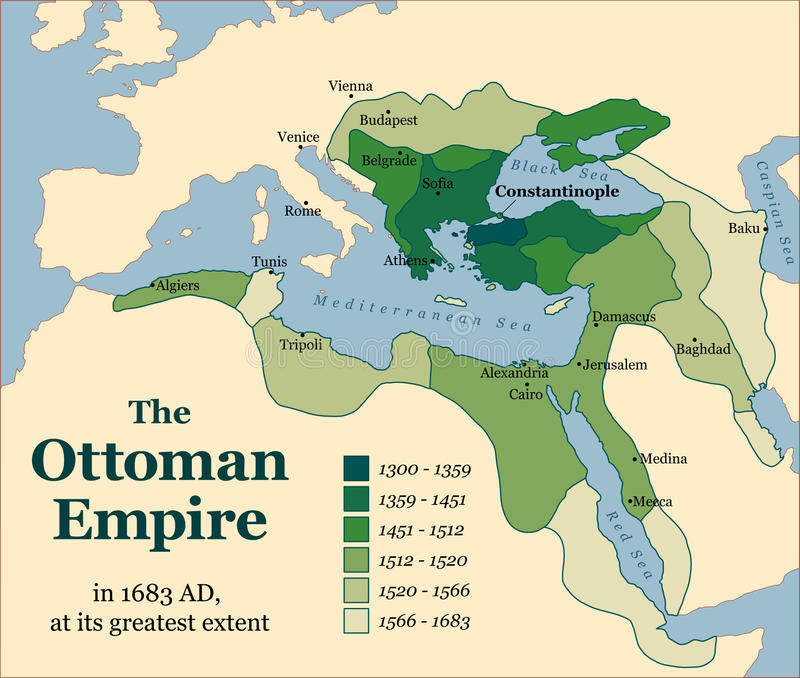

巔峯時期的奧斯曼帝國,版圖相當威武

所以奧斯曼帝國的政府組織框架在強烈的內憂外患之下很容易鬆散掉。都説1848年革命吹響了歐洲民族主義的號角,但給這個號角吹響號角的則是1829年的希臘獨立戰爭,這一場希臘脱離奧斯曼土耳其的戰爭直接影響了近代歐洲百年的地緣政治走向,也是奧斯曼垮塌的前兆。

之後1870年代,奧斯曼逐漸失去了黑山、保加利亞、塞爾維亞和波斯尼亞,又過了十年不到,北非行省如埃及、利比亞和阿爾及利亞被英法兩國瓜分。

教科書上説鴉片戰爭一聲炮響,讓中國進入到半殖民地半封建社會,但鴉片戰爭前20年,奧斯曼帝國就已經逐漸失去了對北非和巴爾幹地區的控制力,之所以歐洲列強仍然在所謂的“國際法”上給奧斯曼留面子,是因為他們內部分贓不均,處於平衡的需要怕過分刺激對手,但在19世紀晚期,列強們展開了軍備競賽要大打出手,為一戰做準備的時候那就撕破臉皮了,奧斯曼帝國的領土一下子就內收到了安納托利亞高原以西一點的地區。

要知道,巔峯時期的奧斯曼在17世紀中期能夠猛攻到維也納城下,差點端了哈布斯堡王朝的老巢(當時奧斯曼有內應,法國作為天主教國家,當過奧斯曼的帶路黨,這段不光彩的歷史就不多説了)。

當然和大清相比,奧斯曼帝國用的是戰爭遊戲中的“超高難度”模式,從地理位置上講,清帝國的北面是苦寒的西伯利亞,西面是崇山峻嶺,東面是大海,相對來説還是比較封閉的,蠶食中國對西方列強的難度還是很大的,這一點馮友蘭在《中國哲學史》開篇就講到了。

奧斯曼恰好應了那句話,帝國的衰落始於不怎麼有節制的擴張,歐亞非的三角地帶很容易讓他們腹背受敵,18世紀晚期,奧斯曼在西線這邊和奧地利大公國打的跟熱瓢似的,東線那邊沙俄背後捅了一刀,奪走了克里米亞,就是個很好的例子。

所以現在的土耳其和鼎盛時期的奧斯曼帝國相比,説是丟了雙臂+一隻腿並不為過。話説回來,還要啥自行車?現在的土耳其仍然是一個橫跨歐亞兩洲的國家,國土包括西亞的安納托利亞半島、以及巴爾幹半島的東色雷斯地區。北臨黑海,南臨地中海,面積差不多正好是中國新疆維吾爾自治區的一半。

而且現在的土耳其還能摟着博斯普魯斯海峽、馬爾馬拉海和達達尼爾海峽睡覺已經算幸運了,也是英法美三國為了抗俄抵德搞出來的歐陸平衡主義的結果。

今天的土耳其還能控制着從黑海到地中海的咽喉

總之,土耳其靠的是自殘和自宮的手段以求自保,君不見,近年來土耳其世俗性遭到嚴峻挑戰,宗教保守派出現回潮,而且隨之而來的反西方聲音一浪高過一浪,但你得明白,土耳其抗擊西化的聲音再怎麼浪,也不會退出北約,把美軍基地從國土上抹掉的聲音喊得震天響,也只是停留在鍵盤俠的階段,這已經能足夠説明問題了。

現在的土耳其官方很清楚,雖然之前曾很不合適地高調發言説過讓“子宮佔領歐洲”的言論,還通過外海的土耳其裔做文章,干預某些歐洲國家的政壇政策,但他們目前還是守着不能玩脱的底線。

畢竟,埃爾多安和他們的先輩們在談子宮之前,都先自宮了。

現在的土耳其和奧斯曼帝國比,就好比中國沒有東北,沒了新疆、沒了西藏,只剩下了所謂的漢地十八省,雖然或許還有所謂的“新生”,但這都是建立在和死去的輝煌訣別基礎上的。

所以,埃爾多安説“他們有錢,咱們有真主安拉”, 向真主祈禱能復帝國昔日之榮光嗎?真主護佑你?你怕不是在忽悠真主呢。

(版權所有,轉載請聯繫作者)