現代化改革與崩潰:俄羅斯帝國的不幸_風聞

已注销用户-存在就是真理,需要即是合法2018-08-18 11:59

1911年,斯托雷平在基輔迎接皇室

在近代歐洲歷史上,俄國的村社和農奴制度,乃是近代歐洲史上最有趣的政治經濟體制。俄羅斯的村社及農奴,脱胎於蒙古部落管理屬民的制度,既體現了原始部落追求平等的願望,又有提升部族軍事動員能力的優勢。

“對於俄羅斯人,只要我能盯着他們的眼睛,就不愁對付不了他們。”

——俄羅斯帝國的在德國宰相俾斯麥的回憶錄中,沙皇尼古拉一世曾經自信地對備受革命困擾之普魯士國王威廉四世説過

村社制度的政治價值

與其他社會的農民相比,這套制度有兩樣特徵:一方面,村社的土地上都是沙皇的財產,貴族只能算是代領人,村社土地不存在自由買賣的空間,這事實上杜絕了村社內部的私有制(摘自Jerome Blum《 Lord and Peasant in Russia》);另一方面,村社的社員農奴,本質上也屬於貴族代理的沙皇財產,是不允許自由遷徙、擇業的——1649年的俄國法令規定外逃農奴及其後代將面臨政府的終身追討(摘自《 Lord and Peasant in Russia》)。同時,在這種體制下,俄國政府對農民所徵的賦税、勞役等,都是以公社為單位,懲處亦是公社連坐。

彼得大帝(1672-1725)的法律規定,其下所有的農民,一旦未經允許出現在自身所在村莊之30英里之外,則會認為是一個逃犯,並且被懲處

——《 Lord and Peasant in Russia》

儘管在當時相對“進步”的西歐各國輿論看來,沙皇統治下村社制度之俄國農民(農奴)承受着難以想象的政治、經濟和人生壓迫,但事實上,這套制度不但沒有激發俄國農民反抗沙皇本身,反而使得俄國的農民(農奴)成為沙皇體制最堅定的支持者(布爾什維克隨後在俄國的農村複製了這一體制)。

村社制度規定土地和成員都是沙皇的財產,這從根本上杜絕了私有財產的存在,消滅了村社內部的貧富分化和社會地位差別,製造了社區內部“人人平等”的幻境;而農奴的遷徙被嚴厲禁止,不但使得其無法理解社區之外的富麗堂皇,從根本上消弭貧富差距導致的不滿,同時也加劇了村社內部的思想封閉性,這意味着對沙皇虔誠之東正教觀念將在村社內部不斷固化,並逐漸演化成不可動搖的信念。

從這個角度看,村社制度與沙皇的專制權力之間本質上是一種互利共生的關係。沙皇以專制的權力限制農奴的財產和自由,為村社的農民提供“人人平等”的幻境,沙皇亞歷山大二世曾經由此自視為弱者的保護人:“俄國的一切不是為了強者,而是為了弱者而存在的”;與此同時,農民在極度封閉的村社制度下得到了平等的境遇,並作為沙皇財產和信徒的存在,成為沙皇體制的堅定支持者。如同亞歷山大三世政府自己所言,沙皇“唯一可以依靠的是農民,農民是國家保守力量的支柱”。

農民對沙皇體制的支柱作用,在1905年的革命中展現得極為明顯。1905年11月26日,塞瓦斯托波爾的黑海艦隊水兵(當時的歐洲各國水兵大多有市民組成)發動大規模叛亂,但農民組成的沙俄陸軍則對其進行了兇猛的反擊,並在90分鐘內徹底消滅之;1905年12月18日,當莫斯科工人在布爾什維克鼓動下走向街頭的時候,俄國農民組成的軍隊對其進行毫不猶豫的鎮壓。

事實證明,村社制度下的俄國農民,乃是俄皇專制權力最堅固、最關鍵的柱石,有着不可替代的作用,其政治價值恰如沙俄國策中的宣示“村社是俄國人民的特點,村社是自古以來就存在的,它是凝結俄國人民生活的水泥”(金雁《俄羅斯村社文化及其民族特性》)

村社制度的社會代價

然而,儘管村社制度極大地鞏固夯實了俄皇的專制權力,卻也極大地限制了俄國國家實力的現代化步伐。

從市場經濟的角度看,村社制度的弊病是一目瞭然的。村社土地盡歸沙皇,無法自由買賣,農民沒有自己的土地,也就沒有擴大生產和致富的慾望;農民被牢牢地拴在土地上,輕易不能遷徙,城市工業化所需的勞動力就極度匱乏,而這本應是俄羅斯相比於其他歐洲國家的優勢;況且,俄國村社的落後封閉,不但導致俄國糧食產量的不足,也使得城鄉間無法進行真正的市場化交流,農民的糧食不容易賣給城市,城市的商品難以流到農村,整個國家的商業市場實際上處於窒息狀態。

因此,只要俄國的村社制度存在下去,俄國的經濟發展和國家現代化就不可能完成,考慮到其他列強在工業革命下日新月異的發展速度,這種落後的負面效應將是災難性的。

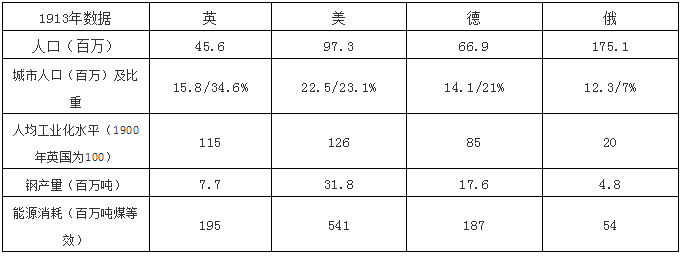

列強在一戰前的工業化水平對比,由圖中可以看出,沙俄的工業化水平實際上剛剛引入西方技術的日本相當,被其他西方國家遠遠甩在身後(Data from Paul Bairoch, “International Industrialization Levels from 1750 to 1980,” Journal of European Economic History (1982) v. 11.)

以1913年的數據(已經歷了斯托雷平的改革)來看,20世紀初的俄國相比於其他強國,已顯得極度落後

改革的必要性

經濟、技術水平的極度落後必然導致軍事外交上的無能。1856年,自視歐洲仲裁者的沙俄,在克里米亞戰爭西方強國的技術優勢面前遭遇了慘敗,從歐洲神聖同盟領袖的皇冠上跌落下來;1905年,沙俄軍隊因運輸、技術和供給劣勢,被當時尚屬亞洲小國的日本打敗,國際威望一墜到底,淪為被其他強國輕蔑取笑的對象;1908年,奧匈帝國在德國支持下不顧俄羅斯的反對,強行將波斯尼亞併入該國,儘管到該地區居住着大量沙皇誓言保護的信仰東正教斯拉夫人,但國力極度虛弱落後的沙俄不敢違拗,只能坐視對方擅自行動。

事實表明,如果沙俄不改變國內的落後局面,沙俄有淪為被肆意宰割之“歐洲病夫”的風險,然而這也意味着必須對沙皇統治的支柱——村社制度動刀,因為後者即是俄國落後的根本原因——早在1898年10月,俄國政治家維特致信沙皇尼古拉二世,痛陳村社制度弊病對俄國經濟的嚴重不良影響:“農民耕作的土地,至今尚無法律明確規定其權利所屬,如果實行的是村社土地佔有制,農民全不知其所屬土地何在”,“一言以蔽之,通過改革來解決農民土地問題乃俄國當務之急。”(《С.Ю.維特與俄國土地改革政策的確立》)

1905年的革命則顯示出外部戰爭失敗所孕育的叛亂風險,而德俄關係的急劇惡化和德奧反俄聯盟的建立及不斷擴軍,更讓沙俄政府不得不將重振俄國視為挽回危局的必要舉措。就這樣,在重重內外壓力之下,沙俄開始危險重重的改革。

斯托雷平改革

“我深信,只有斯托雷平的改革才能挽救俄國,我已據此正告我的孩兒。”

——沙皇尼古拉二世母親皇太后費多洛夫娜1911年

當倡議政治經濟改革並行的維特在1905年的革命風暴面前黯然取職之後,斯托雷平登上了歷史的舞台。與所有成功的大改革家一樣,斯托雷平(如朴正熙、皮諾切特和鄧小平)在推動經濟改革的同時,卻在政治上努力強化既有的政治權威。

1907年6月3日,斯托雷平解散第二屆國家杜馬(俄國的議會),並巧妙地修改了選舉法,限制反對派進入杜馬。由此,斯托雷平製造了一個以地主、富人為主的第三屆國家杜馬,輕而易舉地將此次杜馬變為推進自己政策的工具,從而在當時俄國輿論的咒罵中掀開了斯托雷平改革的序幕。

在1910年通過的《6月14日法令》中,可以清晰地觀測到斯托雷平的經濟思維和政治盤算。這位大改革家志在消滅阻礙俄國社會進步的村社制度,無論是農業銀行,還是移民政策,其出發點節着眼與此。斯托雷平不但允許農民離開自己的農莊,還承認了農民的土地私有權和購買財產的權力,更支持農民自由出賣從村社中繼承的土地;到了1911年6月11日,斯托雷平又公佈了新的土地規劃條例,規定凡實行土地規劃的農民份地自動轉為農民的私產,進一步削弱了村社制度對俄國農民的影響。

至1916年初,在斯托雷平既定政策的推動下,全俄村社農户的21.8%退出了村社,六年改革後的這個數據,標誌着斯托雷平改革在瓦解制度上取得了相當的成功。大量的農民掙脱土地的束縛,為俄國的功業發展提供了無窮的廉價勞動力,成為該國工業突飛猛進的根本動力;而農民擁有自己土地之後,也呈現出前所未有的勞動積極性,這也使得俄國農業獲得了前所未有的發展。

改革的經濟成果

斯托雷平認為,“(政府)應當給俄國農民中那些能夠發揮主動性的優秀力量一個出路”

——《俄國新史論》

經過斯托雷平的改革,俄國的國家實力得到了迅速飛躍。

首先,通過斯托雷平改革,俄國疲弱的工業實力短期內獲得了相當大的增強。從20世紀初到1913年,俄國的鋼產量增長了48%,煤產量增長了121%,截止斯托雷平遇刺前(1911年),俄國產業投資總額即從26億多盧布增到51億,外貿擴充了一倍有餘,其中製造業的國民收入增長83%(梁士琴科《蘇聯國民經濟史》)。

其次,俄羅斯的農業實力在斯托雷平當政期間達到了空前絕後的巔峯。由於斯托雷平鼓勵農民致富,極大地激發了農業生產的積極性,俄國的糧食產量急劇攀升。到了一戰前的1913年,俄國生產的小麥佔世界產量的四分之一(2700萬噸/11000萬噸),黑麥產量的二分之一(2500萬噸/5000萬噸),大麥產量的三分之一(1300萬噸/3500萬噸),當時俄羅斯的糧食產量超過阿根廷、加拿大和美國的總和,農業國民收入劇增88%以上(梁士琴科《蘇聯國民經濟史》)。斯托雷平創下的這一成就是蘇俄時代始終未能超越的記錄,而糧食匱乏也成為蘇聯解體的直接肇因。

最後,在斯托雷平改革期間,俄國社會獲得全方位的發展。這位鐵腕政治家管制下的第三屆國家杜馬一共審議了2432個法案,其中2197項成為法律。教育經費翻倍,居民識字率從28%上升到38%,每千名居民中的普通學校人數增加了1倍,大學生則增加了6倍,圖書館的數量增加了4倍,圖書報紙發行量增加了2倍,居民的人均儲蓄增加了3.5倍,經濟增長速度居世界首位,居民人均消費商品數量增加了1倍。

當制約俄國現代化的村社制度一旦被瓦解,人口、資源和市場實現了良性配置,這個人口、土地和資源無比龐大的巨人就立刻迸發出前所未有的動能。所有的跡象都顯示,這個偉大的國家將會再次成為歐洲的主宰者。

一時間,俄國成為西方資本的希望之地,猶如某位觀察家所言:“歷史上第一次,世界開始追隨俄國的品味。”

改革的政治代價

“如果我們輕易把農民同村社割裂,將會點燃俄國。”

——俄國貴族雅·伊·羅斯托夫(曹維安:《俄國史新論》)

當斯托雷平改革取得巨大成就的同時,卻在無形之中瓦解了沙皇權杖的根基——曾經極度保守、忠誠的俄國農民。

“均貧富”之封閉村社制度的瓦解,使得大量俄國農民淪為自由人,他們固然不再被遭受嚴酷的村社制度剝削,但同樣也不再被村社制度所保護,只能在懵懂無知的情況下被自由經濟大潮所吞噬,貧富差距開始急劇拉大。據梁士琴科的《蘇聯國民經濟史》記載,在農村地區,“60%左右的農户(退社農民)賣掉了自己的份地。這種做法使得富裕農民有可能購買份地從而更加富裕, 也使貧苦農民有可能出賣份地,因而從貧農變成窮光蛋…”;在城市中,大量的失地農民被迫進入城市,淪為除了絕望一無所有的純粹“無產工人”。

而俄國農民的自由流動和私有產權的確認,也讓急劇改變了俄國農民階層的觀念。村社的瓦解和人口的自由遷徙 ,使得俄國農民的視野開闊了,東正教的虔誠開始消退,對皇權的崇敬也發生了變化,人格和自尊的思想逐漸進入鄉村,狹隘封閉的農民小團體被打破,舊制度根基的舊觀念開始解體;與此同時,農民一旦可以擁有自己的私有財產,就意味着從“唯沙皇是視”的觀念階梯中掙脱出來,開始追尋自己的利益和私慾。由於舊權威既得利益者擁有更多的土地,這種私慾之嫉恨也逐漸開始扭向舊權威。

“婆娘們已起來造反了,她們要求更多的土地,並獲得一定結果”

——《俄國史新論》

據阿弗列赫的《斯托雷平和俄國改革的命運》記載,斯托雷平改革後,在俄國的鄉村,連最保守、宗法性最強的長老會議也開始變異,出現了大批年齡在35歲以下的長老,對於一個以舊傳統作為根基的體制來説,這絕不是好的訊息;同時,由於人口和思想自由流通的障礙不復存在,那些最激進的反對派政黨如社會革命黨等也開始進入農村宣傳自己的思想,在此期間,這個反對黨亦從城市知識分子小黨迅速擴張為具有51萬黨員的農民黨。

種種事實表明,改革加劇了沙皇政治基礎的崩潰——俄國農民階層逐漸從舊權威的捍衞者,變成了舊權威的反抗者。兩位政治立場截然相反的老練俄國政治家實際上已經敏鋭地意識到了其中的巨大風險。

對於改革的後果,久經動盪考驗的保守派元老杜爾諾沃(Ivan Durnovo,保守派,大臣委員會主席(相當於總理)1895-1903)警示道,“改革摧毀了陛下最堅實的腳踝”,“萬一再捲入與強國的戰爭之中,一場最極端形式的社會革命就不可避免了”;而另一位改革派領袖維特(Sergei Yu. Witte,大臣委員會主席1903年-1905年),改革在造就經濟奇蹟的同時,也摧毀了農民的平等幻境,“製造出一批無權的或半無權的私有者——農民”,“從政治-警察的角度出發倉促輕率地實行農業改革,但又不去解決農民生活中的一系列問題,結果是騷亂四起,農民中無疑產生千千萬萬的無產者”,“將來很可能招致嚴重的革命動亂”(《維特回憶錄》第2卷)

果不其然,改革的最重要之政治結果就是,使得俄國農民這一沙皇體制最重要的支柱,在極度的貧富差距和新觀念的衝擊下,變成了激進左翼革命政黨的追隨者(在1917年的立憲會議選舉中,主張重返村社制度的社會革命黨獲得了俄國農民的壓倒性支持,而象徵着舊權威的政黨則完全失去了農民的認可)。如同大革命家列寧所言,對於沙俄政府來説,斯托雷平改革的“代價是接踵而來的比過去的一個時期尖鋭得多、範圍大得多的危機”(摘自《列寧全集》)。

儘管斯托雷平的絞索掐滅了俄國革命的地表火焰,但他的改革卻在大地的深層製造了更多的裂痕。這一事實,將在1917年2月的關鍵時刻發揮決定性的作用,並使得沙皇及其家族付出毀滅性的代價。

1917年俄國立憲會議選舉中,各個政黨得票率和席次,其中主張重返村社的社會革命黨和類似主張的布爾什維克獲得的選票最多,而保守派卻一敗塗地,這一結局實際上驗證了佔據俄國人口多數的農民在斯托雷平改革之後走向了激進革命左翼的環抱,也標誌着沙皇權力在政治天平上已經失重。

結語

從1906年到1911年,斯托雷平通過政治鐵腕和經濟改革塑造了兩個政治上的幻覺。

一方面,他的鐵腕政治消滅了曾經活躍俄國革命黨的氣焰。僅1906至1909年間,就有超過3,000名革命份子被處絞刑,時人皆諷刺絞刑架為“斯托雷平的領帶”(Stolypin’s tie),激進者紛紛遠走他鄉,在外國的俄裔社區昏昏度日、為了一點生活費而互相爭執,馬爾托夫、列寧遠避瑞士,托洛茨基逃亡美國,革命領袖們對革命前途感到悲觀絕望。

另一方面,斯托雷平的經濟奇蹟,使得俄國統治階層對舊權威的信心急劇提升,革命不再被視為一種主要的威脅而被全力防範,在1909年波爾塔瓦戰役勝利二百週年慶典的報告中,斯托雷平曾洋洋得意地向沙皇宣示:“革命的危險業已排除,陛下,您可以隨心所欲了。

然而,革命政黨的表面實力雖然被改革家所剷平,但反叛者的政治基礎卻在改革之中急劇擴大了。革命的動能由彼得格勒小洋樓中的自視甚高、追求民主自由的知識分子,逐漸變成了成羣結隊盤踞在鄉村荒野、貧民窟之中無產暴民。這些暴民或許不善於以言辭包裝他們訴求,卻絕不吝於通過武力表達自己的看法。當俄國的農民不再虔誠,當時哥薩克的勇士不再忠心,沙皇的軍隊又如何談得上可靠?

因此,1917年2月,當革命的洪流再次在街頭湧現的時候,沙皇的哥薩克士兵和農民的軍隊,已不可能像1905年般施以毫不猶豫的鎮壓。“他們不是倒戈,就是漠然的嚴守中立”,從而任憑革命的瘟疫肆意蔓延,直至毀滅所有,如同大革命家托洛茨基所言,“(反對沙皇的二月)革命是在哥薩克的馬肚子底下邁出它最初的腳步的”(托洛茨基《俄國革命史》)。

“哥薩克們過去肯定是可靠的,但現在也難説了。”

——1917年科爾尼洛夫事件中的反革命軍隊指揮官克雷莫夫嘆息部下思想的變化

1906年,斯托雷平試圖以村社的瓦解來再造強大的俄國,但是,現代化的改革在強大俄羅斯帝國的同時,首先吞噬的卻是這個帝國舊權威賴以維繫的政治基礎。而歷史的宿命只是再次驗證了托克維爾的忠告,

“經驗顯示,一個邪惡政府最危險的時刻,往往是它開始自我改革之時。只有大智慧才能拯救,在長久高壓之後決定與民更始。原來彷彿無可避免而極力忍受的苦難折磨,一旦有可能脱離,它就變成無可再忍。因為,改革只是更加清晰地揭露什麼還是高壓,什麼更難強抑忍耐。”

這不僅僅是斯托雷平改革的不幸,也是一切舊制度自我毀滅的根源。