那個年代,這些中國人偷偷愛上了披頭士_風聞

观察者网用户_234662-2018-08-20 09:18

文:蹦迪班長

碰碰車大獎賽老司機

關於中國搖滾的起源,有一個神秘傳説:

“崔健身穿軍裝演唱搖滾的戲劇性行為,起源於他的童年時代的某個特殊記憶:

林某某第一次在北京空軍大院裏手彈吉他,演唱了披頭士樂隊的搖滾歌曲。他的身穿軍裝的動人造型,在崔健的記憶中固化為文化先驅的偶像。

作為中國歷史上第一個搖滾歌手,林某某是崔健的搖滾精神的隱秘啓蒙者。”

——這個傳説的來源是《中國搖滾樂之父——林※※》,作者是朱大可,中國文化評論界知名的“大新聞製造者”。

這個大新聞一度震動了無數搖滾青年,因為它直接把“中國搖滾之父”這神一般的光環從崔健頭上摘了下來,戴給了林某某。

但事實真相是,朱大可描述的勁爆畫面,早已被崔健本人親口粉碎。

2014年,崔健做客《鏘鏘三人行》時親自做出回應:

“這個不着邊際,你算算年齡差得太多了……我那時候才十幾歲。在空軍學院我確實接觸過一個比我大一兩歲的孩子,他彈吉他,僅此而已,但跟林沒有任何關係。”

不過,儘管崔健玩搖滾這事與林某人沒有什麼關係,但是林某人是“搖滾青年”這件事的確是事實。其未婚妻張寧在回憶錄裏,提到他曾因為熱愛搖滾而撂下一句狠話:

“……下里巴人懂什麼藝術?總有一天,我會讓中國人知道世界上還有這麼好的音樂。”

既然林聽過搖滾樂,那麼他肯定不是一個人。

所以問題來了:還有哪些人在60、70年代這樣的特殊時代裏聽過搖滾樂?西方搖滾樂究竟是如何傳入中國的?這些中國最早的“搖滾青年”有着怎樣的故事?

接下來,我們就沿着親歷者的敍述,看一看1960-1970年代中國的“搖滾秘事”。

1.60年代

《血色浪漫》裏的“地下沙龍”

不知看過《血色浪漫》的朋友們是否還記得這個劇情:鍾躍民領着兄弟們妹子們,在家中播放《六月船歌》,一邊聽一邊用語言去描述音樂。

儘管電視劇並未明説,但這組畫面會讓爺爺輩的北京文藝青年們會心一笑:這不就是他們年輕時玩的“地下沙龍”嗎。

在那個特殊年代,與官方意識形態稍有不一致的文藝活動,完全不可能公開進行,所以秘密的、小規模的地下文藝沙龍在北京文青中流行起來。

在1960年代的北京地下沙龍中,有兩個最有名氣:一個是由郭沫若之子郭世英等人組建的“X詩社”(也被稱為X集團、X小組),另一個是由張仃之子張郎郎組建的“太陽縱隊”。

張郎郎(圖中),中國最早的披頭士歌迷之一;

左為其父張仃,共和國國徽設計者之一;

右為其母陳布文,曾任周總理秘書

張郎郎曾説:《血色浪漫》跟我們那些故事比差遠了,只是我們的故事還不能拍成電視劇。

乍一聽這句話挺誇張,但當我聽張郎郎先生講述他們當年聽披頭士的種種故事時,完全被震撼到了。

張郎郎第一次接觸到披頭士,是在1965年年底到1966年年初的某一天。

那天,張郎郎到北大找他的法國留學生朋友郭漢博(Boris Goiremeberg)。恰巧郭漢博在宿舍裏用錄音機放着歌,張郎郎因此聽到了從未聽過的“天外之音”,用他的話來説是“那聲音,那節奏,直接劈開了我的天靈蓋。”

張郎郎對郭漢博感嘆,他從未聽過這種歌,也不知道歌居然還能這麼唱。郭漢博告訴他,這首歌來自遙遠的英國,演唱這首歌的樂隊叫The Beatles。

此後,郭漢博開始幫張郎郎轉錄錄音帶(當時還是大帶子,不是我們熟悉的小磁帶),前前後後轉錄了五六十首歌,沒要過一分錢。這些歌包括披頭士的四五張專輯,此外還有其它的西方流行樂,比如鮑勃·迪倫的反戰歌曲《Blowin’ In The Wind 》(隨風而去)。

張朗朗説,在當年聽過的所有披頭士歌曲裏,他最喜歡的是《P.S.I love You》。

儘管張郎郎並不知道披頭士的歌曲被稱為“搖滾樂”,而且學法文的他也不能全部聽懂,但他對披頭士依然一見鍾情,不僅聽,還硬着頭皮地模仿、跟唱。

後來張郎郎先生在美國買了許多披頭士唱片,

圖為他親自展示給我的兩張

成了披頭士鐵桿樂迷的張郎郎,並不滿足於只聽錄音帶,還在1966年擁有了披頭士的唱片。

唱片的原主人是林中士,這人很有來頭,父親是馬來亞領袖,母親是位英國人,父親的身份能讓他來到中國,母親又來自披頭士的國度。

林中士對唱片的要價不菲,張郎郎覺得太貴,就給他畫畫,用“以物易物”的方式換來了唱片。

張郎郎對我説,“只有在錄音和唱片中才能聽到清晰的節奏和旋律,才能被感動、震撼。”那時雖然可以用收音機“偷聽敵台”,但張郎郎他們主要是聽新聞,因為音樂節目在短波中的音質很不好,聽熟悉的古典音樂還湊合,聽模糊不清的搖滾樂則完全無法接受。

我還問張郎郎先生,當時給特權階層聽的“內參音樂”是否會有披頭士的歌,他説:“那時內部批判的西方音樂中沒有披頭士。‘當局’根本不認為披頭士可以算音樂作品。”

由此我們可以推斷,披頭士的歌曲可以進入中國,主要仰仗於外國友人的“搬運”。

張郎郎先生把披頭士的錄音帶、唱片傳到太陽縱隊後,沙龍青年們也紛紛爭聽披頭士,並留下了不少故事。

其中最狂熱的故事來自沙龍成員韓增興。一天晚上他搶先拿走迷你錄音機,回家後把錄音機放在自己的胸前,戴上耳機聽了整整一夜。而他把錄音機放在胸前的理由竟然是“我要讓這音樂與我的靈魂共振!”

可見,在那個被革命歌曲統治的年代裏,披頭士這種完全不一樣的音樂,不受語言限制,用自由的旋律喚醒了青年們的本能,那是源自於個體內心的熱愛。

頤和園真是個有故事的地方,

你能想到60年代

這裏曾飄蕩過披頭士的歌聲嗎?

一次,太陽縱隊在頤和園聚會,在西堤後面的湖中划船時,他們把錄音機放在船上播放披頭士,於是“水中魚兒望着他們,悄悄地聽披頭士愉快歌唱”。

這樣的畫面在我們今天看來是相當愜意美妙的,但在當時卻是一場禁忌之下的冒險。

組織地下沙龍、搞文藝創作、聽西方音樂這些行為,在那個年代樣樣都是“踩着高壓線跳舞”,甚至會掉腦袋。

1968年,張郎郎遭受公開通緝,後被抓捕判刑,罪名有三:

“惡毒攻擊中央首長”,因為講了領導人的笑話、傳播“小道消息”;

“裏通外國”,因為和一些法國留學生聊天;

“陰謀叛國投敵”,因為曾經想留學法國學西方藝術史。

而他聽披頭士等唱片、錄音帶的行為,被定性為“公開播放反動音樂”——

正是在頤和園,北京公安局的俞強聲划船跟蹤了太陽縱隊,並給張郎郎記錄下這個“罪行”。

1970年,張郎郎被打入死刑號,直到那場動亂結束後才出獄重獲自由。在這期間,槍斃他的決議已經通過了兩次,幸虧周總理説要留下活口,才死裏逃生。

2.70年代

1970年,披頭士解散,但他們的音樂繼續在北京的文藝沙龍里流傳。

1972年夏,北京鐵道部宿舍誕生了另一個文化沙龍,組建者之一是霜子女士,而“根據地”就是她家裏的客廳。

此時,太陽縱隊已經解散,但沙龍中的成員,比如張郎郎的弟弟張寥寥,繼續為聽披頭士而奮鬥着。

隨着那場運動愈演愈烈,外國留學生紛紛歸國,此時的披頭士唱片變得更為稀缺。有時,為了把借出去的唱片要回來,張寥寥不得不動用一切手段,甚至去跟其他的幹部子弟、社會青年打一架。

當年北京青年們的茬架導火索,

不僅僅有軍大衣、大颯蜜,還有披頭士

原太陽縱隊成員張寥寥帶着《在路上》這樣的現代小説,帶着披頭士的黑膠唱片走進了鐵道部宿舍沙龍。

據霜子回憶,張寥寥曾用吉他在沙龍里彈唱披頭士的《Yesterday》《Yellow Submarine》等歌曲,而且彈吉他的水平相當不錯。

張寥寥(左)與霜子(右)兩位披頭士樂迷

在70年代的合影

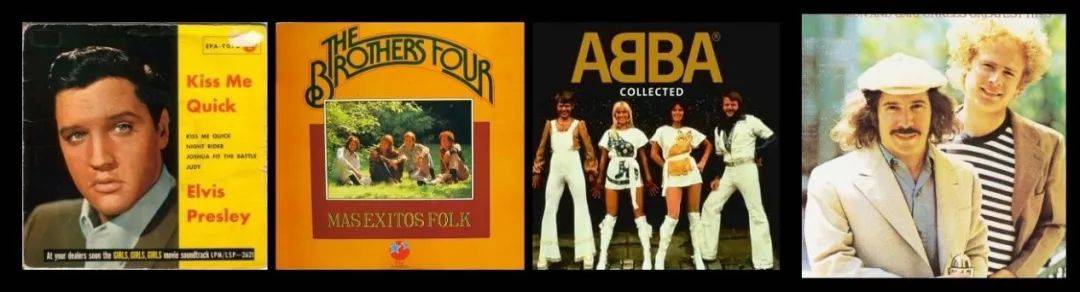

在張寥寥的影響之下,霜子女士也成了披頭士的歌迷。此外,她還聽到了張寥寥帶來的貓王、Brother Four、ABBA、保羅·西蒙等其他西方現代流行樂。

這些音樂也曾在北京地下沙龍里流傳

在霜子並未公開發表過的小説《黎明和他們 — “北京故事”》裏,她細膩地描述了當年初次聽到搖滾樂的感受:

“他們開始唱英文歌,不是那種意大利美聲的唱法,而是我從未聽到過的搖滾樂:貓王、‘Beatles’、‘Brother Four’。林樂(小説中角色,原型為張寥寥-班長注)的嗓子沙啞、平實、有如耳語,但非常真實、自然、直搗人心。這是另一種文化,不那麼富麗堂皇,不那麼具舞台效果,但是卻更加動人,因為這是生活的文化。”

披頭士專輯《Rubber Soul》,發行於1965年

當我問起當年都聽過哪些披頭士唱片時,霜子的第一個答案是《Rubber Soul》,並準確地描述了唱片封面“墨綠色,有他們四個人的照片”。

整個70年代,張寥寥和霜子聽過的披頭士唱片多達十幾張。在那個全民狂熱地跳着忠字舞的年代裏,他們卻與世界青年同步,聽着披頭士,哼唱着《Hey Jude》,不被其他中國人所知。

披頭士的歌聲,彷彿來自異次元的信號,穿越重重鐵幕,在中國的地下沙龍里激盪起自由的旋律。

恐怕那時的約翰·列儂、保羅·麥卡特尼們完全不會想到,遙遠的中國居然會有他們的歌迷。

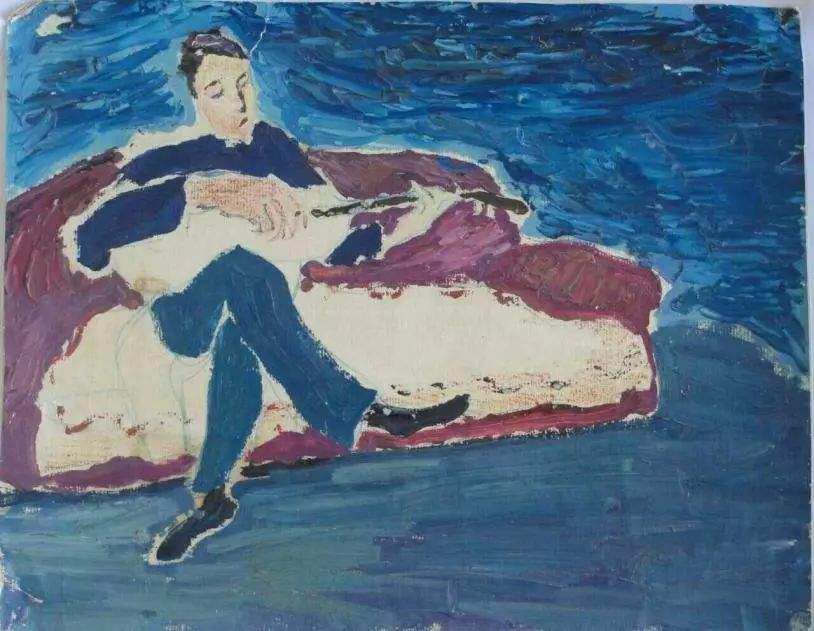

霜子女士在70年代的自畫像

鐵道部宿舍沙龍成員彭剛為霜子哥哥所作的畫像,畫於70年代

圖為1988年,張寥寥(圖中)在日本期間玩吉他,

他是作者所知中國最早用吉他彈唱披頭士歌曲的人

3.傳承

實際上,如果沒有那些意識形態上的層層禁錮,披頭士四人或許還真有可能到中國開演唱會。

1968年,列儂在《Revolution 1》中寫出過這樣的歌詞:“But if you go carrying pictures of Chairman Mao……”可以看出,列儂同志對中國是相當關注的。

在1964、1966年,披頭士還分別在香港與東京開了演唱會,如果有機會的話,順道來趟北京真不是什麼難事。

1964年6月9日,披頭士來到香港,

距離北京2162公里

這應該是整個60年代裏,

約翰·列儂他們離郎郎、寥寥

等北京歌迷們的最近距離

可惜歷史就是歷史,這種假設只能存在於《沿着瞭望塔》這樣的虛構小説中了。

另外一個客觀事實是,縱觀整個60、70年代,披頭士歌曲一直處在秘密傳播的狀態,在大多數的地下沙龍里並未成為主流。

而太陽縱隊與鐵道部宿舍沙龍的文藝青年們,他們進行的創作也都以繪畫、詩歌、小説為主,並沒有寫過歌,更談不上寫搖滾歌曲了。

所以這些關於披頭士的秘密往事,只能算是中國搖滾誕生前的“史前史”。

詩人食指

但這並不意味着老一代文藝青年與中國搖滾樂沒有任何關係。太陽縱隊的著名成員:詩人食指,在60年代寫下的名作《相信未來》,就是説明他們對中國搖滾也有貢獻的最佳案例:

當蜘蛛網無情地查封了我的爐台

當灰燼的餘煙嘆息着貧困的悲哀

我依然固執地鋪平失望的灰燼

用美麗的雪花寫下:相信未來

2009年,汪峯發佈專輯《信仰在空中飄揚》,其中的《光明》就是直接向食指的《相信未來》進行致敬的作品。

另外一個典型例子是,李志曾在自己的演唱會里演繹了北島的《回答》。

1979年,詩人芒克、北島

在玉淵潭舉行詩歌朗誦會,吉他很搶戲

在老一代文藝青年們譜寫的許多詩歌裏,我們可以看到對時代的挑戰、對自我的堅持、對自由的吶喊、對真理的呼喚,帶着一股決不妥協的力量,這種力量感召着80、90年代乃至現在的中國搖滾人,並被他們傳承了下來。

張郎郎、張寥寥、霜子們與披頭士之間的這些往事,雖然沒有硝煙,沒有炮火,但我們今天聽來依然為之心跳。我想,這是因為披頭士的音樂裏有自由的呼喚,而追求自由的故事,永遠不會過時。

幾十年過去了,曾籠罩在這些老一代文青生活中的鐵幕早已轟然垮塌。曾經它看似堅不可摧,令人絕望,但在滾滾向前的歷史車輪之下,它終將被碾壓成歷史碎片。

值得一提的是,前蘇聯的文藝青年也曾為披頭士而鬥爭過,前蘇聯文化評論者甚至認為:“西方大壞蛋們花了數千萬美元,建立了各種龐大的組織,想要顛覆蘇聯體制——中央情報局、聯邦調查局、自由電台……而我相信這些愚蠢的冷戰機構發揮的作用遠遠不如‘披頭士’的影響力。”

《回到蘇聯:披頭士震撼克里姆林宮》一書中,前蘇聯的一位披頭士歌迷這樣説道:

“披頭士或多或少地融化了百萬俄羅斯少年的心靈,

並讓他們做好準備來面對蘇聯的終結。”

看吧,也許僅僅是披頭士的一首歌曲,就能讓那些禁錮之牆出現一道裂痕,儘管裂痕很小,但卻能讓改變發生。

就像崔健唱的那樣:石頭雖然堅硬,可蛋才是生命。

所以我堅信,推動歷史車輪向前的動力之源,絕不僅僅只有大人物們呼的風喚的雨,還有無數個普通人心底裏,那不可阻擋的、對於自由的嚮往。

THE END

採訪對象:

張郎郎先生,“太陽縱隊”文藝沙龍組建者

霜子女士,鐵道部宿舍文藝沙龍的組建者

涉及資料:《張寧自己寫自己》,張寧;

《聽披頭士的時光》,張郎郎;

《中國搖滾樂之父林※※》,朱大可;

《回到蘇聯:披頭士震撼克里姆林宮》,(英)萊斯利·伍德海德

注:

此文初版曾發佈於公眾號:X博士,標題《誰在※※時聽披頭士?》,當時我的筆名為“槍總008”。

很長時間裏,這是班長心中最有意義的作品,因此與蹦迪班的各位同學再次分享。此次發佈有大幅度修改與補充,為避免其他公眾號搬運,仍需標註原創,特作説明。

長按二維碼關注蹦迪班長

一起Disco這個世界