推廣少數民族語言具備可行性嗎?_風聞

徐实博士-资深生物制药专家-澄实生物 CEO2018-08-31 07:25

戴雨瀟 徐實 合作出品

廣西於2018年8月1日起施行《廣西壯族自治區少數民族語言文字工作條例》。《條例》在雙語教育、教師培養、漢壯文字同時使用、人才建設等方面均做出了具體的規定。其中部分內容,要求各級政府應鼓勵和支持幼兒園和中小學校開展漢語言和少數民族語言“雙語教學”;在招錄公務員和事業單位人員時,為熟練掌握雙語的考生提供一些職位[1]。

這一事件,讓推廣少數民族語言的議題再次進入到公眾視野裏。政府是否有必要推廣少數民族語言?

少數民族語言客觀上缺乏發展空間

我國目前共有約30種文字[2]。佔全國人口總數8.49%的55個少數民族中,回族、滿族、畲族大部分人轉用漢語,其他52個民族都有自己的語言[3]。 中華人民共和國成立前,有21個少數民族有自己的文字。新中國成立後,政府為壯、布依、彝、苗、哈尼、傈僳、納西、侗、佤、黎等民族制訂了文字方案[4]。

《中華人民共和國憲法》規定:各民族都有“使用和發展自己的語言文字的自由”。國家一直重視各少數民族傳統優秀文化的挖掘、整理、繼承和發揚,包括少數民族語言的保護。社科院自1992年以來 , 設立重點、重大課題,記錄和整理瀕危少數民族語言;教育部和國家語委投入資金支持少數民族語言資源數據庫的建設;一些地方政府建立了專門機構用以傳承代表該地區文化的語言,不少語言得到搶救性的記錄[5][6]。

然而,即便在國家的積極扶持下,少數民族語言依舊式微——目前使用人數在千人以下的語言有15種。預計在未來的20到50年之間,將有許多語言不復存在[6]。無論從情感上怎麼看待這種現象,它其實反映了歷史發展的客觀規律。

l 從經濟學的視角來看,學習少數民族語言的機會成本極高,且無明顯收益;而學習國家通用語言則有巨大收益,帶來更多的機會。

熟練掌握國家通用語言(普通話)的中學生可以報考全國各地的學校,並且較為順利地進入企業工作。相比之下,在民族學校接受其他語言教育的學生,儘管就讀期間可以享受政府減免學費、學雜費、書本費的政策以及伙食、住宿等各類補助[7],但是能夠報考的高校和專業都十分有限。與名校和熱門專業無緣,導致他們難以在大城市和現代化企業就職。許多人僅剩的出路是回到經濟落後的少數民族地區勉強找個飯碗[8]。

聯合國教科文組織北京辦事處的比阿特麗斯 · 卡爾頓(Beatrice Kaldun)表示:「對於找到一份好的工作來説,普通話非常重要。這並不是説在小村鎮,而是在省城或者其他地方找工作。我覺得,很多希望自己的孩子能接受更好教育、擁有更好事業發展的家長會認為,普通話要比自己的民族語言更加重要。」[9]總而言之,來自社會和生存壓力迫使年輕人首先掌握流利的普通話,而不是少數民族語言。

l 少數民族語言並不利於學習科學文化知識。

語言文字是文明的載體,其內容與生產力和生產關係的發展水平密切相關。客觀地説,歷史上少數民族在經濟和文化上的發展水平落後於主體民族,以致只有21個少數民族在新中國成立之前擁有文字[10],其他少數民族則沒有成體系的文字。靠口耳相傳的少數民族語言失真度較高,通常表達詞義不準確、不完整,難以得到傳承和發展。

新中國成立之前,少數民族基本上沒有自行發展到工業文明階段,甚至停留在封建社會乃至奴隸社會。新中國成立之後,特別是民主改革之後,少數民族在封閉狀態下相對獨立發展的歷史也就結束了。然而,由於少數民族在相對獨立發展的歷程中並未進入工業文明,導致民族語言的詞彙比較貧乏——絕大多數詞彙是反映漁獵和農耕生活的具體詞彙,而缺乏反映科學和抽象概念的必要詞彙。

例如,滿語中關於冰雪的詞彙多達60多個,幾乎每個形態的冰雪都有各自的命名;關於水的詞彙更多,達到130多個;各種鹿被分門別類冠以29種各不相同的名詞【11】——這顯然反映了昔日林海雪原中的生活。然而,有機化學中烴、烯、炔、酮、醚等基本詞彙,滿語裏都沒有;量綱、模量、標註差、阻尼等工程學科中常用的詞彙,滿語就更沒有了。至於“邊際收益”,“流動性偏好”,“歷史唯物主義”等抽象概念,用“原汁原味”的滿語哪裏説得清楚?顯而易見,由於歷史原因,許多少數民族的語言的發展程度停留在工業文明之前。放在現在,這些語言頂多還有作為日常生活用語的價值,而完全不能用於組織現代化的生產勞動。經濟基礎決定上層建築,如果語言連正常生產勞動的需求都沒法滿足,自然難以延續下去。西南地區許多少數民族的成員,連自己都認為學習民族語言已經沒有多少價值,這種趨勢又豈是行政力量能夠改變的?

新中國成立之後,少數民族畢竟與漢族一同步入了工業文明時代。如果非要談及某些新生事物,那怎麼辦呢?實際出現的狀況就是,不得不從漢語中“藉詞”。例如,壯語中的“電話”是“denva”,與漢語西南方言中的發音基本相同;壯語中的“理性”則是“lijsing”,與普通話差不多。在現存的少數民族語言中,藉詞現象現已極為普遍。如果非要用少數民族語言解釋現代社會的許多事物和概念,行文中用到的漢語“藉詞”將佔據壓倒性多數。既然如此,繼續製造“藉詞”的意義也就不大了,還不如直接學習國家通用語言(普通話)來得實在。

l 少數民族語言存在方言差異巨大、內部分化嚴重的問題。

絕大多數少數民族語言所使用的文字,無論是該少數民族自省發展或是新中國政府為其創制,屬於表音文字。以壯語為例,現在官方推廣的“標準壯文”就是完全基於拉丁字母的表音符號(也稱為“新壯文”,以區分1955年《壯文方案(草案)》使用的包含特殊符號的“老壯文”和上千年前壯族人基於漢字創制的“方塊壯字”)。

人民幣第五行的拉丁字母就是「新壯文」/廣西國家機關的牌匾要求漢壯雙語

這就帶來了一個非常棘手的問題——表音符號會隨着口音(方言)的變化而變化。壯話大體可以分為北部和南部兩種方言,這兩種方言之間溝通存在極大的困難(不通中國國情的國際語言學界更是將其認定為獨立的「語言」)。其中南北內部又可以劃分不同的小片,支系非常複雜,有「十里不同音」的講法。作為廣西壯族自治區官方語言之一的標準壯語主要是以北部方言武鳴縣語音為標準制定的[12]。政府在壯話方言之間差異巨大的情況下推廣表音的拉丁字母壯文,註定四處碰壁。**不通北部壯話的南部壯人難以理解也無法使用這種官方確定的「標準壯文」。**至今很多壯族人甚至根本不知道人民幣背面那一排拉丁字母是本族的文字。

除了壯語以外,其他少數民族語言同樣存在語支眾多、無法互通的情況。彝語有6大方言,哈尼語主要有哈雅、碧卡、豪白三個方言,苗語分湘西、黔東、川黔滇方言[13-16],各方言內部還有數種次方言……這些方言或次方言之間差別巨大,交流困難,因此政府難以推行統一的標準書寫系統,同壯語處境類似。在同一個少數民族內所使用的語言或方言無法互通的情況下,民族內部的交際大都使用漢語或其他互相懂得的語言[17]。複雜的現實條件促使我們不得不重新反思推廣少數民族語言的可行性。

推廣少數民族語言恐難奏效

歷史唯物主義有一個基本原則——人類社會的發展遵循客觀規律。無論你是否喜歡,客觀規律就放在那裏,並不以人的主觀意志而轉移。 歷史上不乏努力推廣少數民族語言的案例,但結果都是戲劇性的。

例如,金世宗本人就有很濃厚的民族情結。他在位期間(1161-1189年)強調“女真為本”,多次發佈有關保留女真人舊習、語言的詔令,要求所有皇子必須有女真語名、所有女真官員必須通曉女真語,衞士不準講漢語【18】。結果又怎麼樣呢?就連金世宗的太子允恭的女真語水平也很差,太子太保完顏爽都有些看不下去,於是勸誡道:“殿下頗未熟本朝語,何不屏去左右漢人,皆用女真人?”【19】待到允恭的兒子金章宗繼承皇位,這場“女真文化復興運動”終以失敗而告終。有2件事情標誌着金章宗最終放棄了維繫民族傳統、遏止女真漢化的努力:1是於1206年宣佈允許猛安謀克户(女真族軍民一體的組織)與州縣民户自由通婚;2是於1207年“詔策論進士免試弓箭、擊毬”。

另一個有趣的案例是清朝乾隆皇帝。乾隆帝本人對滿族的歷史文化很有情感。乾隆二十六年(1761年),乾隆帝發現理藩院4名官員“不但清語生踈,甚至有不能者”,對此嚴厲斥責道:

“伊等皆滿洲官,所辦又系滿洲事務,不諳清語,何以辦事?看來別部院官員,似此者必多。清語乃旗人本務,豈容荒廢。從前各部院官員,稟事登答,皆以清語。今則不知所重,甚屬非是。”

為此,乾隆帝開始一系列挽救滿語的行動:

1. 多次頒發諭旨勸誡滿洲人學習滿語,強調“不能清語,實為棄本”。

2. “嚴行議處”那些滿語能力不行的八旗官兵。

3. 下令各機構擴大使用滿語,“各部院移文舊例清漢兼寫”。

4. 八旗官員提升官職時要考察滿語能力

5. 再次強化宗學(清代皇族子弟的學校)和八旗官學(中央和地方設置的旗人學校)的滿語教學力度。

6. 各部院考試錄用辦事官員時,優先錄用通過翻譯科考試的人員,設置綏遠翻譯官學等專門翻譯機構【20】。

結果又如何呢?乾隆四十年(公元1775年),滿族高官果爾敏已經聽不懂乾隆帝的滿語,而此人卻來自盛京。嘉慶帝即位後則嘆言:“今滿洲非惟不能翻譯,甚至清話生疏,不識清字。”

金世宗和乾隆帝擁有最高統治者的權力,為什麼推廣少數民族語言的努力仍以失敗而告終?這充分説明,個人的主觀意志不能阻擋歷史發展的客觀規律。歷史上女真語和滿語的消亡,與女真族、滿族的生產力提高、生產關係改變是同步的。女真族、滿族在入關之前,生產力處於非常低下的水平。他們入住中原之後就面臨着現實的選擇:

l 如果要保留本民族原生態的文化,那麼其統治方式確立的生產關係就無法適應漢族地區的生產力,生產關係與生產力的強烈衝突,最後導致無法建立穩固的統治,不得不退回森林和草原。遼太宗耶律德光便是這方面的先例。

l 如果要在漢族地區建立穩固統治,那麼統治方式和生產關係就必須適應漢族地區相對發達的生產力,全面擁抱漢文明就成為了必然。原先的少數民族語言,在組織生產和開展社會管理等方面幾乎沒有用途——所以,連統治者自己都喪失了學習女真語、滿語的動力。

所以,語言文字的發展,歸根到底還是由經濟基礎決定上層建築。自新中國成立之後,少數民族相對獨立發展的經濟基礎已不復存在,由人口流動、民族交流而帶來的民族融合,已經成為不可逆轉的趨勢。因此,學好國家通用語言(普通話)才是滿足生產力發展需求、符合歷史規律的做法。

正如我國社會學大師級人物費孝通所説:“人是最根本的,必須有意識地培養和提高人的素質,讓他們有條件來接受先進的文化,能夠加入到現代化的事業中去。……傳統的謀生之道正在改變,原來靠山吃山、靠水吃水,現在山上的樹沒有了,河裏的魚沒有了,在這種情況下,有人問是保命還是保文化。依我看,文化是為了人才存在的,有人才有文化,文化是謀生之道,做人之道。……少數民族也一樣要靠自己的努力來發展,自身的文化不夠用就引進[21]。”

政府的政策要以羣眾的根本利益為依據,首要任務就是讓少數民族和其他國民一起學習現代的科學技術,在現代產業中就業和發展,享受發達現代文明的豐富成果[19]。坐落在喀什的「深圳產業園」積極幫助當地維吾爾族羣眾參與現代化生產和勞動,據悉目前已經安置就業4000多人,就是一個很好的例子[21]。包含廣西在內的13個地區倒是存在嚴重養老金支付能力不足的問題,在這種前提下,地方政府動用國家資源推廣原本缺乏統一標準、而且即將消亡的語言,又有什麼意義?還不如實實在在推行些惠民政策,切實提高勞動人民的生活水平。

我們應該以辯證和發展的眼光看待少數民族語言:一方面,我們有必要從學術的角度積極整理和翻譯少數民族古籍,加強少數民族語言文字資料庫建設,組織採集各少數民族語言及其方言語料,並進行系統整理、長期保存、科學研究和開發利用。另一方面,缺乏科技和抽象概念詞彙的語言,以及支系過多、阻礙交流的語言,其自然消亡是不可逆轉的歷史趨勢。許多少數民族語言的未來,與諸多漢語方言的未來相同——在博物館裏得到最好的保存,但最終遠離生產勞動和人們的生活。

少數民族地區的相對封閉與人口遷移流動半徑狹小,恰恰是進一步提高少數民族經濟地位的最大阻力[22]。某些人由於認識上的錯誤,試圖大力推行少數民族語言教育,甚至鼓勵讓已經熟練使用漢語的少數民族恢復使用歷史上的陳舊語言。這類錯誤行徑只會客觀上增加民族之間的隔閡,加劇少數民族地區的邊緣化,客觀上對少數民族的發展造成不利影響。違背歷史潮流的事情,金世宗和乾隆帝都做不到,現在“換個馬甲”就能做到嗎?

推廣國家通用語言才是正途

德國哲學家叔本華曾經專門寫過一篇論文沉痛哀悼拉丁語的死亡。他認為拉丁語的消失是整個西方知識界的損失,“全歐洲有能力思考和判斷的人本來就很少,當他們的讀者被不同地區民族的語言隔開之後,真知和智慧在歐洲大陸的傳播就受到了極大的損害”[23]。

叔本華顯然已經認識到了同一種語言的廣泛使用對於知識傳播的重要性。從希臘人在3000年前決定使用腓尼基表音字母作為基礎創制希臘文字的那一刻起,西方的語言就註定一直分裂下去。表音字符可以很容易地結合任何地區的語言(方言)變成一種全新的文字,「文字不僅是一個民族國家有效行使權力的必要條件,也是一個民族國家獲得持續凝聚力的文化基石。」[24]新文字會助長產生新政治體的出現,所以西方也一定會隨着他們的語言一直分裂下去。語言的差異阻礙了民族之間的交流,民族之間的割裂造就了無窮衝突,也使得歐洲的版圖被諸多小國所割裂。

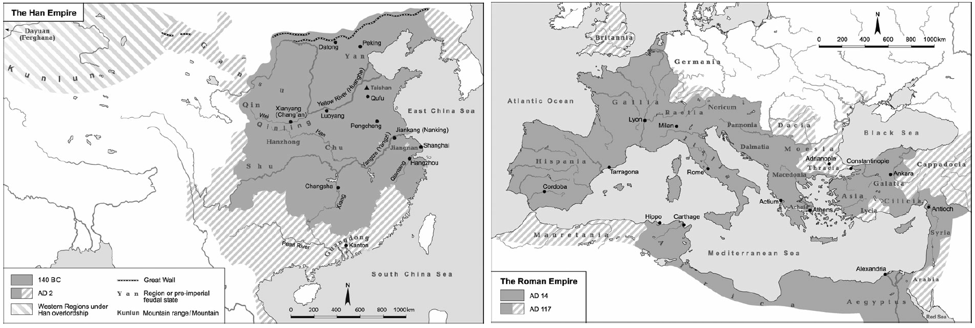

漢帝國和羅馬帝國疆域,之後兩個帝國的走向完全相反

中國人有幸保存下來了數千年來一直使用的漢語。中國地域廣闊,北方方言與吳語、粵語、閩南語等,如果使用表音符號作為文字,至今也早已形成不同語言。由於漢字不是單純的表音文字,因此很難結合某種方言演變成新文字。“書同文”確實保證了中國各地人民的便利交流,在很大程度上避免了中國陷入像歐洲一樣長久的分裂和地方割據。我們作為今人,更應當繼續發揮國家通用語言的凝聚作用。

“一切產生出來的東西,都註定要滅亡”[25]。為保護少數民族語言採取的措施,無法從根本上改變這些語言逐漸式微的大趨勢。社科院民族學與人類學研究所副主任黃行認為:“國家要發展、要統一、要穩定,要現代化,這個大目標是不能變的。在這樣一個前提下,地方化,包括少數民族語言、方言的保護不可能有一個很好的效果。他只能相對延緩語言消失的時間和速度。但是總體的趨勢和方向是不可改變的。”[26]

我國堅持不懈推廣國家通用語言,已收到很大成效。根據教育部語言文字應用研究所2010年抽樣調查顯示,全國普通話普及率達到70%以上,識字人口使用規範漢字的比例超過95%[27]。國家層面的資源就應該用於推廣國家通用語言(普通話),少數民族語言的教學由地方財政掏錢、量力而行,這樣才算合理。

參考文獻

[1] 廣西壯族自治區人大常委會:http://www.gxrd.gov.cn/html/art161267.html

[2] 孫宏開等主編,《中國的語言》(商務印書館,2007)

[3] 第六次人口普查數據,另參見:中國社會科學院、香港城市大學合編,《中國語言地圖集》(商務印書館,2012)

[4] http://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2013-12/17/nw.D110000gmrb_20131217_1-07.htm

[5] 孫宏開,《中國瀕危少數民族語言的搶救與保護》,暨南學報(2006)

[6] 金星華主編,《中國民族語文工作》(民族出版社,2005)

[7] http://media.people.com.cn/GB/15865896.html

[8] https://www.applysquare.com/account-cn/marks/all?uuid=ed203c7f-f413-41f9-bb77-0f297387217c

[9] http://www.yi.zhongc.com/newsshow.asp?id=20247&newsid=40921&com=

[10] 陳衞亞,博士論文《中國少數民族語言傳承的政策研究》,中央民族大學(2013)

[11] 中國網:http://www.china.com.cn/city/txt/2007-07/26/content_8584001.htm

[12] http://www.gxnews.com.cn/staticpages/20180731/newgx5b603c5f-17526209.shtml

[13] 毛宗武,《瑤族勉語方言研究》(民族出版社,2004)

[14] http://minzu.people.com.cn/GB/165244/12302772.html

[15] http://www.mfa.gov.cn/ce/ceindo/chn/zggk/wslgmz/t86474.htm

[16] 李雲兵,《苗語方言劃分遺留問題研究》(中央民族大學出版社,2000)

[17] http://learning.jingsai2012.ciwong.com/minzu/mzyy/02.html

[18] 維基百科:https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E4%B8%96%E5%AE%97

[19]《金史》卷一九《世紀補·顯宗紀》

[20] 騰訊文化:http://cul.qq.com/a/20170602/039250.htm

費孝通,《故地重遊多新見》,羣言(2000)p.8

[21] 費孝通,《在第六屆社會學人類學高級研討班座談會上的發言》,民族社會學研究通訊(2001)

[21] http://sz.people.com.cn/n2/2018/0712/c202846-31805442.html

[22] 温軍,《民族與發展:新的現代化追趕戰略》(清華大學出版社,2004)

[23] 戴雨瀟譯,原文:Arthur Schopenhauer (Trans: T. Bailey Saunders), The Art of Literature (1891)

[24] http://blog.sina.com.cn/s/blog_8a08bd730100u2jt.html

[25] 馬克思、恩格斯等,《馬克思恩格斯文集》(第9卷)(人民出版社,2009)p.422

[27] http://www.gov.cn/shuju/2016-12/19/content_5149979.htm#1

Acknowledgement:

鳴謝:譚樊馬克 滕謄 提供建議