中美貿易摩擦下,我們和美國精英舉行了一次閉門會談_風聞

王文评论-人大重阳金融研究院执行院长- 2018-09-10 13:39

【文/觀察者網風聞社區 王文】

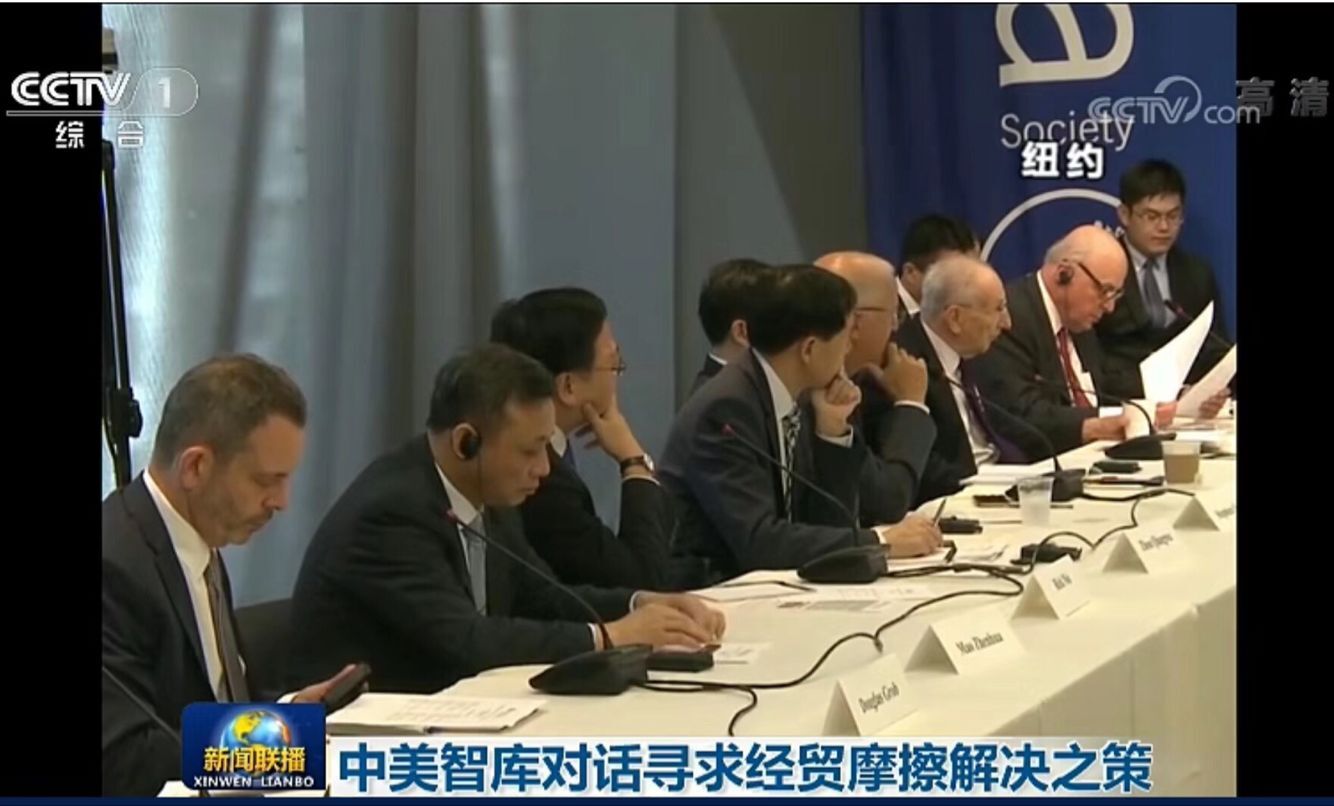

2018年8月底,筆者所在機構在多方支持下,牽頭協調了對美國政界、智庫、媒體與商界做了一次大範圍調研與對話,美方的代表性強、政治光譜全,所談內容相當大程度上反映了目前的中美關係現況。

筆者除完成必要的內部工作報告、遵守此前雙方約定的“閉門會談”(off the record)原則之外,至少還有十點感悟,覺得有必要、有責任與公眾分享。

一、中美關係得了**“交流飢渴症”**

本次中美智庫系列對話的籌備時間非常短。8月初,籌備正式啓動,但在邀請過程中,國內多位資深官員與知名學者都欣然應諾,20多天內便克服多重困難,最終高效成行。

8月是美國精英層的“休假季”,但筆者與三家美國頂級智庫亞洲協會、布魯金斯學會、美國戰略與國際研究中心(CSIS)聯絡時,對方都很快回復願意承辦,且本機構負責人均出席,還邀請了包括前防長、多位前副國務卿、前美國貿易談判代表在內的十多位“部級”領導與數十位著名智庫學者。

不僅如此,短短數日內,均已八、九十歲高齡的美國前國務卿基辛格、奧爾布賴特、AIG集團前董事長格林伯格等三位“泰斗”級人物以及黑石集團董事長蘇世民等多位美國政界、商界領袖都會見了中方代表。

這樣的“約見效率”遠超預期,充分折射了目前兩國精英對彼此緊張局勢的重視與關切。

7月中美貿易摩擦升級以來,民粹主義高潮迭起,兩國社會交流受到了一定程度的衝擊,此時精英的作用顯得尤其重要。在約20場會談、五天在美行程中,筆者多次聽到兩國精英的呼籲,越是兩國關係困難,越是要開展各個層面的民間交流。

過去常講,“經貿是中美關係的壓艙石”,現在經貿“壓艙石”出了問題,民間交流的“穩定錨”更顯得迫切。想當年,民間交流在困難時期為中美建交發揮關鍵作用,現在,兩國關係“遇冷”,各類民間社團協會對美交流、兩國友好省州與城市之間的往來,更是應迎難而上。近期,美國加州通過決議案,呼籲總統和國會支持加強中美經濟關係,更是説明州縣等地方社會對中美關係的重要性。

二、需要釋放資深官員**“公共外交生產力”**

此次中方代表團中多位資深人士均有不少當年工作時的美國舊識。大家採取“總-分-總”的形式,在大範圍座談外,又小範圍地拜訪了一些美國精英。雙方一見面,噓寒問暖,回憶往昔,氣氛融洽,紛紛感慨中美兩國走到今日之不易,應倍加珍惜。

令人印象很深刻的一件事是,中方代表團部分人士拜訪基辛格,95歲老人家早早就在辦公室等候。筆者與他握手時説:“這是我第五次見您了”。他脱口而出:“上次咱不是一起吃晚飯嗎?”那是兩年前的事情了,但他卻能清晰記着。他還聊起多年來與中方團裏多位成員打交道的許多往事,分享40年來與華打交道的心得、對特朗普的真切看法。

基辛格(資料圖/東方IC)

與其説那是兩國資深人士的雙邊座談,不如説是老友敍舊、相互傾聽。而這種滿懷友誼的大國精英互動,恰恰是兩國長期平穩發展的根基,也是兩國公共外交的重要內容。

從公共外交的角度看,資深官員尤其是外事系統退休老領導是最重要的行為主體之一。他們閲歷深,交友廣,外語好,很容易通過舊識產生良好的交流效果,日後應成為中國公共外交的主力。事實上,在美國,大量在國安會、國務院、商務部、財政部前高官轉為從事公共外交的智庫人士,這種強大的“公共外交生產力”同樣是美國軟實力、對外傳播力的重要源泉。

三、應對特朗普不確定性,應是中美兩國社會共識

在五天的訪問過程中,筆者與代表團人士約見了左、中、右的美國精英,其中不乏特朗普任總統前的老友。一個普遍感覺是,大家對特朗普執政風格很迷惘。

“特朗普的執政風格與所有前任都不同。他不是依靠組織、機構來運營,而是更多地依靠他自己以及親信、小圈子。他喜歡交易,卻不喜歡通過制度。”一位美方人士坦承。

雖然目前近兩年來美國的經濟增長狀況不錯,但人們仍擔心未來的變數。可見,如何應對特朗普執政下的不確定性,應是中美兩國精英的共識。換而言之,在強大的民粹主義思潮下,特朗普代表着一種不可知的衝擊力,令很多美國人反感。

對此,中方應更多地“借力打力”,不要老是講中美矛盾分歧,而要更多地擴大中美共同利益。建立新時代“統一戰線”,讓兩國社會與經濟體系更深地粘合在一起。

只有反其道而行,特朗普執政集團內的一些人想把中美兩國變成兩個孤立、隔絕的體系,進而將中國定位為“第二個蘇聯”,通過打擊遏制中國來凝聚美國社會的政治企圖才不能得逞。

四、最壞的中美情況可能將發生

“時間不多了”、“30多年來從未遇到過的最悲觀、最消極的時刻”、“美國的耐心已到盡頭了”,在美國的五天交流中,幾乎每場活動都能聽到類似聲音。

的確,與此前諸多輿論的判斷一致,目前中美關係可能正在遇到兩國建交以來最複雜、最惡劣、最綜合的寒流,遠甚於1989年美國對華制裁、1999年美國轟炸我駐南聯盟使館。美方認為,後者僅是聚焦在個別領域、個別事件,現在則是全方面、全社會的對華不滿、質疑、批判甚至否認。

美國對華態度正在進行建交40年來最顛覆的反思,源於中美實力正出現本質性的消長。特朗普執政可能有些“偶然”,但特朗普式強硬對華政策卻是“必然”。

“美國將弱不弱、中國欲強未強”的關鍵節點上,什麼事情都有可能發生,不僅是貿易關税進一步加徵,南海、人權、朝核、台灣、新疆、互聯網、金融、安全、高科技等諸多領域的中美衝突,極可能會出現集體爆炸,稍有處理不慎,便會導致兩國全面對抗,建交40年基業被徹底顛覆的可能性並非是零,全面掉入“修昔底德陷阱”的概率也並非為零。

美國是影響中國發展的最強國際變量,對中國社會及各層組織、機構、企業而言,懷有最好的預期,做足最壞的打算,準備最全的預案,恐怕是必須要做的事情。

五、需要讓世界真正**“聽進”**中國的聲音

一位美國“中國通”問筆者,“你們聽到(listen)我們説話,但聽進(hear)去了嗎?”這個問題同樣也啓發了筆者關於中國對美傳播的思考。

這些年,中國對外傳播的投入越來越大,聲音也越來越強,對於美國人而言,他們能聽到,但卻聽不進去或聽錯了。這背後有許多原因,有的是源於美方長期偏見、美國媒體誤導、美國意識形態的桎梏,有的則源於中方本身的翻譯偏差與詞彙組合的思維方式差異。

翻譯引發的中美誤解,令人震驚。

中國近年來常説要“引領全球治理”,被普遍翻譯成了“領導全球治理”;

“中國模式”的慣譯隱含更多放之四海而皆準、替代美國模式的含義;

“科學發展”慣譯中“反宗教的發展”之意。

這些誤譯徒增了美國社會的焦慮與緊張。

2017年,十九大報告的英譯本同步推出,反映了中央已意識到這個重大問題。但對外傳播能力仍有相當大的改善空間。在媒體報道上,對外傳播往往是最薄弱的環節;在出國交流上,限制仍是相當大;在外國媒體上發文,往往得不到足夠激勵;善於外語表達的學者力量,還沒有得到充分發揮。

更糟糕的是,這次接觸的許多美國學者都表達了被中國欺騙了40年的感覺。其中還提到,中國與美國交流缺乏真誠,改革開放已結束,不再需要美國等等。事實上,對於美國,中國仍然需要釋放更多清晰關於全面深化改革、全面開放的信號與行動,避免更多不必要的誤判。

總之,近年來,對外傳播的局面改變很大,但倘若更精細化、更精準化、更彈性地讓美國人真正“聽進”中國聲音,中美緊張局面可能會得到一定程度的緩解。

六、要站在一百年以來的中美關係着想現在

“你們老説,從北京、上海市中心開車1個小時之外的農村非常窮,中國是發展中國家。但你們知道嗎?從紐約、芝加哥開車1小時之外、在緬因州、阿肯色州、印第安納州也到處都有很窮的地方。中國還是發展中國家嗎?”一位美國前政要在某場對話上這樣質問中方代表。

儘管中方有理有據地回應,中國是發展中國家,不只源於經濟階段,還在自我定位、觀念水平、治理能力等等,但在美方看來,中國變了,正在成為真正的全球強國;而美國也變了,種族構成、經濟水平甚至政治制度等等,與華盛頓建國時的美國不一樣了

由此看,中美之間需要更多地立足於長遠重新進行相互認知。美國對中國的認知邏輯,仍基於上世紀中葉哈佛大學教授費正清《美國與中國》一書;中國對美國的認知邏輯,仍限於帝國霸權的基本框架。

兩百年前,法國人托克維爾為認知剛剛建國的美國,遊歷美國各州,寫下了《論美國的民主》;半個多世紀前,美國人本尼迪克特為認知二戰後的日本,歷時數年,寫下了《菊與刀》。當下的中國思想界,是否應有一頭扎進美國社會寫下新時代下的美國名篇,這是相當值得期待的事情!

誠如此次交流中,一位美國前副國務卿所説,“現階段世界正在經歷一個尚未完全成為事實的調整期”,這恰恰呼應了近年來習總書記所説“前所未有之大變局”的提法。大變局時代,思想者大有可為。

七、不怕中美吵架,就怕彼此不真誠

在與“全球智庫排名第一”的美國布魯金斯學會對話場次,筆者可能是雙方受邀對話學者中年齡最小的。面對兩國智庫“前輩”,或許也是個別美方觀點過於挑釁,我的數次發言顯得“很衝”,被現場調侃為對美方“Fight Back(拳擊回擊)”。

令人意外的是,布魯金斯學會會長約翰·艾倫在總結時對筆者大加讚賞,自認受益很多。在受邀晚宴道別時,這位前海軍四星上將專門把筆者拉到一邊交流,還承諾下次專程要回訪人民大學。

事實上,這些年,筆者在數十個國家講學,出訪美國數十次,一個非常深刻的體會是,中國人過於含蓄、話只説一半的行事傳統,並無助於更好的國際交流,反而會讓人產生中國人難以打交道、不透明的認識。

誠如約翰·艾倫在對話會上所説,“我在海軍服役40多年,深知防止衝突對中美的重要性。此時,明確的戰略意圖表達,是防止誤解惡化,防止眼下經濟領域的緊張會傳導到政治領域緊張的關鍵路徑。”對於學者、媒體而言,對外交流尤其是在如此緊張時刻的中美關係背景下,真誠的交流,哪怕有分歧、有爭吵,都肯定比虛偽的搪塞與辯護要好得多。

八、中國加快改革需要**“美國諍友”**

歧視性的金融貸款、工業補貼、經濟下行、互聯網管制、債務過高、貿易嚴重失衡、高科技強制轉讓、人權下滑、軍事秀肌肉、挺進美國後院……如同筆者過去十年無數次與美方交流一樣,美方對中國的批判、挑剔、指責仍是一貫的,不同的只是誰説和重點説什麼。

筆者曾與俄羅斯、伊朗、土耳其、印度甚至韓國、日本的智庫同行交流,發現美國智庫界對他們國家通常也是這樣,有的態度比對中國更惡劣,鮮有一團和氣。

這相當大程度上折射了西方對非西方世界的百年傲慢,同時也反映了智庫本應有的“伐謀”功能。冷靜下來看,中國輿論大可不必“逢美必駁”。有一些駁斥當然是必要的,但許多時候,你永遠沒法叫醒裝睡的人。如果中國人更自信一些,美國的某些批判反而會像“諍友”那樣,反向提醒中國不斷深化改革的重要性。

事實上,20世紀以來,美國持續崛起並保持近百年的全球霸權,很少在乎國際上的輿論批判。相反,美國在世界上被批判的頻率與深度是最嚴重的。但美國的自我調節與糾錯有自己的節奏,調整的尺度源於國內,而非國外。由此看,中國改革節奏切不可被美國發動的貿易摩擦所打亂,“你打你的,我改我的”,在中美貿易摩擦當前,中國大可更從容。

九、中國不妨掀起第三次**“學習美國”**潮

今年是國際金融危機十週年。過去十年,筆者參加過許多輪中美各個領域的對話。這次對話還有一個深刻印象是,美國的信心正在恢復。這與當年懇求中國“同舟共濟”完全不同。

的確如此,過去十年,學術界最流行對世界變局的看法是,美國在衰落。實際情況是2008年到2017年,美國佔全球經濟份額一直穩定在23%-25%之間,尤其是近五年來,美國經濟份額穩步上升,已恢復到2008年全球金融危機之前的世界地位。

中美之間的綜合實力正在接近,但尚存較大差距。未來的美國會長期保持着“平頂山”之態,中國輿論要有認識“美國衰落論”複雜性,中國輿論對美國的實力變化不能太一廂情願、更不能太簡單化。

更重要的是,中國社會仍要學習對手的優點。20世紀初,中國曾學習美國的政治制度,基本的現代政治理念與制度框架許多都可追溯到美國;改革開放以後,中國曾學習美國的經濟制度,市場經濟理念、金融資本運作、公司管理經驗許多也是源於美國。

現在,中國走近世界舞台的中央,更應該向20世紀老牌大國美國學習國際博弈與強國戰略的經驗,這包括全球治理、對外傳播、跨國投資、貨幣國際化、海外安全等等。當然,學習不等於全盤複製,而是取其精華、去其糟粕,這也正是早在2014年習總書記講過的“中國永遠要做學習大國”之本意。

十、中國要有真正的崛起毅力

筆者曾寫過一篇《中美貿易戰是一堂生動的全民教育課》,提醒我們國際社會的殘酷,更重要的是,也像清醒劑那樣告訴中國要戒驕戒躁。這一次在美的深度交流更提醒我們這一點。

近年來,“中國第一論”開始在輿論上盛行。這是相當要不得的。雖然我國的一些發展理念、經驗逐漸被其它國家接受,但改革開放四十年,僅僅是中華民族偉大復興“萬里長征”的第一步,不代表復興之路已走到了終點。

美國對華貿易摩擦告訴我們,雖然美國目前還不敢用武力遏制中國,但仍企圖以貿易等多種手段阻止中國的持續發展之路。中國崛起仍是一場漫長的持久戰。誠如英國崛起花了近兩個世紀,美國崛起用了100多年,中國不追求當世界老大,但崛起過程一樣需要紮實的慢功夫、實功夫。有了改革開放40年成功,中國更需努力,做好“打持久戰”的心理構建。在離中華民族偉大復興越來越近的時刻,中國要更有信心、更有定力。

同時,中國還要深入研究國家崛起的持久性與複雜性。像《大國崛起》紀錄片那樣的故事還要有第二版。第二版要着重講大國崛起的艱難,與一些崛起的失敗教訓,如蘇聯、日本、德國等。這就是要向全民説清,大國崛起的不易,歷史上任何一個大國崛起都曾經付出了火與血的代價。

如美國崛起的150年,經歷了南北內戰、種族衝突與屠殺、總統暗殺、環境惡化、金融危機、世界大戰、外敵入侵、恐怖襲擊等等,讓全民對國家崛起的艱難性要有充分的共識與內心預期。從目前的情況看,中華民族偉大復興進入了“登珠峯般的8000米稀薄地帶”,也是高危地帶。全民一定要戒驕戒躁,謹慎前行。

(編輯版發表於9月10日參考消息,授權觀察者網全文發佈。)