平台作惡,就真的沒有辦法了嗎?_風聞

戴雨潇-自由撰稿人-观察者专栏作者 思想与文明观察者2018-09-22 16:38

文/ 戴雨瀟

幾天前,滴滴出行突然宣佈在9月8日到15日暫停全部夜間服務。在這段時間裏,一些媒體配合發文為滴滴鳴不平,講述沒有滴滴給大家的生活帶來了多少不便。也有部分民眾開始懷念滴滴,覺得因為兩起個案就停運未免有些矯枉過正。

罕為人知的是,根據重慶市高級人民法院在今年2月份公佈的裁定書,早在去年五月重慶就曾發生了一起滴滴司機猥褻並殺害女乘客的案件。司機靠經濟賠償的方式獲得了被害人家屬的諒解,最終被判死緩[1]。

事實上女乘客被滴滴司機侵犯或襲擊的案件絕不僅限以上三例。北京市海淀法院網於去年發佈的《滴滴出行車主犯罪情況披露》一文稱最近幾年滴滴平台所衍生的刑事案件數量遠高於公眾所知悉的程度,而且“因滴滴出行而引發的強姦、猥褻案件基數較大,手法多為通過搭載乘客(女)並在後續交往中實施侵害;但將犯罪行為限定為行駛途中後案件數量大幅減少,且多集中為順風車車主”[2]。

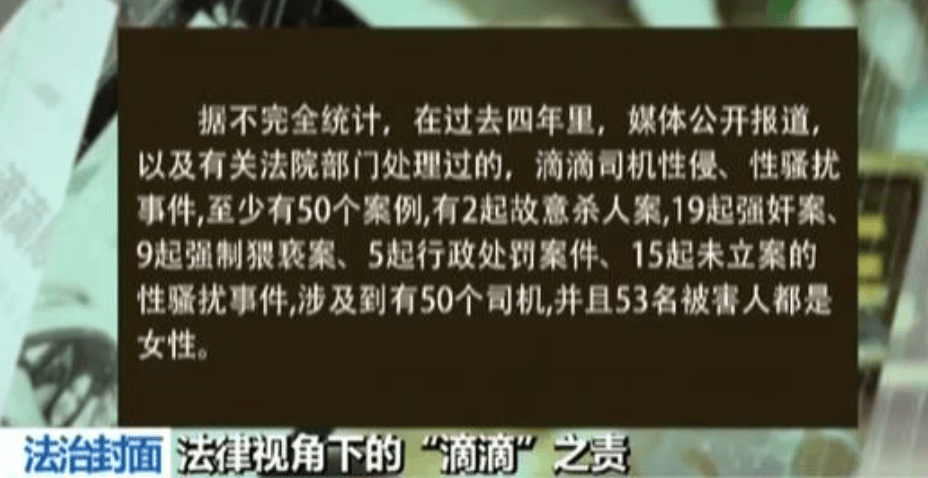

據不完全統計,在過去四年裏,媒體公開報道以及有關法院部門處理過的滴滴司機性侵、性騷擾事件,至少有50個案例,有2起故意殺人案,19起強姦案、9起強制猥褻案、5起行政處罰案件、15起未立案的性騷擾事件,涉及到有50個司機,並且53名被害人都是女性。僅北京一地就篩選出滴滴司機涉刑案24起[3]。以上事實足以證明,這些年來滴滴公司對自家平台上的種種不法行為並沒有採取足夠有效的措施予以整治,其過去的道歉和承諾很難説不是為了平息公眾怒火的一時之舉。

從本月15日開始,滴滴已經重啓夜間叫車。無論如何,現在擺在整個社會面前亟待解決的問題是滴滴以及其他類似的服務未來要何去何從。

一、互聯網平台的集體信任危機

滴滴的主要業務是提供互聯網平台連接司機和乘客。這種新興的網約車平台模式既滿足了公眾的真實需求也提高了資源配置效率,在很大程度上改變了傳統的出租車行業,但是與此同時也滋生出不少新的社會問題。

同樣是提供打車服務的優步公司(Uber)在西方也常引發爭議和抵制。一個比較典型的事件發生在2014年新年前夜,一位優步司機在舊金山撞死了一名6歲小姑娘、撞傷了她的母親和5歲的弟弟。事發之後,優步公司做的第一件事是在官方聲明中撇清責任,稱“在事故發生的時候該司機並沒有在優步系統上提供服務(not providing services on the Uber system)”。這句話翻譯一下意思是説當時司機並沒有載客。但是死者的家人不能接受這一説法,他們指出肇事司機在事故發生的時候正在使用手機上的“優步X”應用程式尋找下一位乘客。優步也證實這名司機當時確實處於可接單的狀態。最後優步選擇服軟支付賠償並與小女孩的家人達成和解[4]。

除了網約車平台眼下正遭遇空前的信任危機,其他類型的互聯網平台同樣引發公眾質疑——就在幾個月前,國內短視頻分享平台“快手”和自媒體平台“今日頭條”因為傳播低俗內容、假新聞和謠言被政府責令整改;在國外,社交平台 Facebook 陷入史上最嚴重的信息數據泄露醜聞,被指傳播假新聞和干擾總統選舉,使得33歲的扎克伯格不得不第一次坐上美國國會的聽證席面對“公審”……

扎克伯格從“全民偶像”變成了“全民公敵”/ 滴滴從“優步殺手”變成了“乘客殺手”

因此有人將2018年稱作是互聯網平台公司的“黑化”之年——“此前,它們是創新先鋒、財富偶像、天之驕子;現在,越來越多人覺得它們為富不仁、飛揚跋扈、敷衍塞責”[5]。

人們難免要問,究竟是什麼助長了這些平台的惡行?未來我們又該如何制止平台繼續作惡?

二、曾經標榜“中立”的平台如何逐漸變成惡魔

兵法雲:知己知彼,百戰不殆。為了有效監管和控制互聯網平台,我們有必要了解它的前世今生。之所以互聯網平台會變成今天這個“房間裏的大象”,首要原因是自互聯網誕生以來,技術/創新樂觀主義的高歌猛進使得人們對新技術的潛在危險缺乏警惕。

被奉為“互聯網教父”的凱文 · 凱里寫的那本暢銷至今的《失控》就是這個互聯網時代的宣言。他在書中指出,技術和生命擁有某些共同屬性,最初由人類所創造的技術逐漸發展出了技術自身的“目的”,在這個意義上來講它已經不為人類所控制,也就是“失控”了。而我們人類應該放棄自己的主導地位,去擁抱技術的“失控”。

網紅:凱文 · 凱利

凱文 · 凱利的這種過於激進乃至於近乎癲狂的思想之所以能在當下社會大行其道,在很大程度上是因為它完美地切合了以各硅谷公司為代表的美國新興高科技互聯網資本巨頭的利益。他們需要以這種思想作為武器去挑戰傳統資本巨頭。

正如英國威斯敏斯特大學兩位教授在論文《論加利福尼亞意識形態》中的深刻剖析——九十年代硅谷信息科技領域的精英們(Digerati)為了更好地保護自己的利益,結合美國時興的自由主義政治思想、新自由主義經濟政策、極端個人主義和反建制主義社會思潮以及一種過度樂觀的技術決定論,產生出一套“.com 新自由主義”(因為發源地在加州,所以也被叫做“加利福尼亞意識形態”)。這種意識形態進一步強化了企業對於個人的奴役、加劇了社會的貧富分化並且促進了美國中心主義的泛濫[6]。簡而言之,凱文 · 凱利和硅谷所代表的意識形態就是一種比傳統資本主義更恐怖的“升級版資本主義”。

互聯網平台就是在這樣的思想和社會大背景下應運而生。在其誕生之後的一二十年裏,互聯網平台模式迅速崛起,各行各業湧現出的數個規模龐大的平台企業,深刻地改變了世界的方方面面。這個全新的行業出現之後得以在極短時間內瘋狂擴張、野蠻生長,除了乘互聯網大躍進的東風以外,還有賴於互聯網平台本身的幾大特點。

第一,由於法律滯後和監管寬鬆等原因,互聯網平台行業的准入機制不明確、門檻較低。企業可以在初期相對低成本地完成平台的搭建工作,之後亦不需要在平台的維護和治理上付出太多成本。結果就是我們看到的快手充滿娛樂化、庸俗化的劣質內容;今日頭條肆意散播假新聞和謠言;管理混亂的共享單車已經在很多地方成了城市垃圾,等等不勝枚舉。

第二,互聯網平台的空間場域不受限。傳統商務平台的規模會受到物理容納能力的限制,比如我只能承擔一層樓的運營費用,那麼我無論如何也無法容納兩層樓的商家和顧客。但是基於互聯網技術的商業平台,其用户容納量幾乎就不封頂了。當年主打照片和視頻分享的社交網站 Instagram 被 Facebook 以 7 億美元收購時只有十幾名僱員,卻能成功維持一個有 3000 萬用户的社區(現在 Instagram 月活躍用户數量更是高達10億)。以過去傳統商業平台運營的規模來衡量,這完全就是天文數字。

第三,互聯網平台具備傳統規模經濟和網絡外部性的特點。在經濟學裏“規模經濟”(Economies of Scale,供給方規模經濟)是説在一定的產量範圍內,隨着產量的增加,平均成本降低。現實中大量網站建立之後一直處於虧損狀況,但是當用户規模達到一定數目時,就會迅速扭虧為盈,並獲得高額利潤。“網絡外部性”(Network Externalities,也被稱作需求方規模經濟)是一個新概念,它指的是每位用户從平台獲得的效益會因為平台用户規模的擴張而增加[7]。也就是説,使用互聯網平台的人越多,平台所能提供給每個人的服務的質量反而會越高。

舉幾個簡單的例子,我有很多朋友在某社交網站上,我想要與他們互動,就會自己也去註冊了一個賬號;如果我知道某叫車平台登記的司機比別的平台都多,我為了更容易叫到車,就會選擇會去下載相應的叫車軟件,這是“網絡外部性”比較直觀的體現(Direct Network Externalities)。間接一些來講,搜索引擎使用的人越多,它能統計到的數據就越多,預測相關網頁的能力就越強;點評類平台收集到的有效用户評價越多,網站本身就越“權威”,也就能吸引更多的用户。如此形成一個正反饋循環,幫助互聯網平台在極短的時間內完成快速增長(Indirect Network Externalities)[8]。

以上三大特點使得互聯網平台極易形成自然壟斷,贏家通吃(Winners-take-all)的局面[8]。獨角獸企業通常會充分利用互聯網的這些特點,對用户形成信息壟斷和價值壟斷,從而最大化地攫取利益。他們在賺得盆滿缽滿的同時,卻並沒有對平台上不合法或不道德的行為和其帶來的社會隱患進行有效控制,自然會造成這個行業亂象叢生。

總而言之,目前世界各地的互聯網平台獲得了與其所(能)承擔的社會責任嚴重不匹配的市場份額。資本是沒有底線的,但是社會不能沒有;既然企業自身不作為,那麼政府就應該積極承擔起監管和匡正互聯網平台的義務。但是面對互聯網平台這個新生的龐然大物,如何監管就成了令各國政府頭疼的事情。

三、防止互聯網“平台”作惡,政府應該如何監管

在大多數高舉資本主義和(新)自由主義意識形態的西方國家,即使這些互聯網巨頭濫用技術、危害用户安全、置整個社會和共同體於危險之中,只要他們不直接威脅到政客的選舉連任,政府就不會制止他們繼續行惡(政府有時還會和他們同流合污,從震驚世界的“稜鏡門”中可見一斑)。

社交網絡巨頭 Facebook 一直被假新聞和數據泄露等醜聞纏身,但是始終可以屹立不倒。幾個月前扎克伯格因為 Facebook 涉嫌數據泄露和操縱大選被要求出席國會聽證會,但是其中很多位參與“公審” 他的美國參議院司法委員會和商業委員會成員就都曾接受 Facebook 公司可觀的競選捐款和政治獻金[9]。據統計,Facebook 在 2011 年花費了 135 萬美元用於遊説,六年後這一數字已經增加至 1150 萬美元。

美國喬治敦大學法學院隱私和技術中心執行主任、曾擔任國會助手協助參議員阿爾 · 弗蘭肯(Al Franken)處理隱私保護事宜的阿爾瓦羅 · 貝多亞(Alvaro Bedoya)指出,“人們以為我們會通過綜合性的隱私保護立法,然後問題就解決了。事實是在華盛頓的政治説客數量要遠多於主張保護消費者隱私的人士數量,能夠達到20:1甚至30:1”。國會議員無法推動重大的監管改革,而是隻能提出適用範圍非常窄的立法加以修補[10]。如此也就不難理解,即便是在如此重視個人隱私和選舉的美國,各大互聯網平台企業依然能屢次迴避要害並最終在寬鬆的監管中矇混過關。

中國政府不可能像西方自由主義民主國家的政府那樣對平台作惡睜一隻眼閉一隻眼。我國實行的社會主義制度是由政治主導全社會的發展,而不是由商業主導政治。我國第一任國家監察委員會主任楊曉渡在今年3月19日曾明確警告,“有資本希望在掌握經濟權力之後,謀取政治上的權力,這是十分危險的”。這句話精煉地提出了中國特色社會主義道路的制度優勢——“資本不幹政”。新中國經過多年的探索,形成了一條不同於蘇聯也不同於西方的道路——“利用社會主義的國家政權,約束資本和市場,讓資本和市場為社會主義服務、為人民服務”[11]。我們應該充分發揮社會主義市場經濟體制的獨特優勢,合理地運用和駕馭資本。

8 月 31日,全國人大常委會表決通過了《電子商務法》。其中明確規定,“對關係消費者生命健康的商品或者服務,電商平台經營者對平台內經營者的資質資格未盡到審核義務,或者對消費者未盡到安全保障義務,造成消費者損害的,依法承擔相應的責任。電商平台經營者對平台內經營者侵害消費者合法權益行為未採取必要措施,或者對平台內經營者未盡到資質資格審核義務,或者對消費者未盡到安全保障義務的,由市場監督管理部門責令限期改正,可以處五萬元以上五十萬元以下的罰款;情節嚴重的,責令停業整頓,並處五十萬元以上二百萬元以下的罰款”[12]。

事實上,《電子商務法》草案在三審稿中規定了平台未履行安全保障義務時應承擔“連帶責任”,四審稿將“連帶責任”改為了“相應的補充責任”,最終全國人大憲法和法律委員會經研究建議將“補充責任”修改為“依法承擔相應的責任”,意為應該根據實際情形依法來具體地認定。一部法經過多達四次審議才通過在立法史上並不多見。據接近立法人士稱,“這等於是擱置了爭議,至於責任到底如何劃分,將留待今後進一步明確”[13]。

專法的確立無疑對遏制互聯網平台作惡開了一個好頭,接下來的問題就是在具體操作上應該如何實施監管以及明確企業應該承擔哪些“相應的責任”。筆者認為,可以根據互聯網平台的特點對症下藥,從以下三點出發加強監管。

1. “清晰化”(De-obfuscation)

傳播學研究者方可成在最近一篇文章中提到,幾位阿姆斯特丹大學的學者在 9 月即將出版的《平台社會(The Platform Society)》一書中總結互聯網平台有幾大特徵:數據化(基於用户數據的商業模式)、集中化(壟斷趨勢)、個性化(例如個性化推送)、全球化(海外市場擴張),以及模糊化(obfuscation)。其中這個公眾比較陌生的“模糊化”指的是這些平台公司往往會用一些美妙的詞彙和説法,來掩蓋背後的真實產品邏輯(encryption of functionality)。

比如扎克伯格一再表示 Facebook 是科技公司,而不願意承認自己是媒體公司,原因就是為了逃避媒體公司應負的責任——確保平台上信息的真實可靠。優步的創始人曾堅稱優步只是一家科技公司,不是運輸公司,也是為了逃脱運輸公司的相應責任,避免接受針對運輸公司的監管[5]。

同理,國內的滴滴素以“共享經濟平台”自居,疏於提供對服務的准入和管理。據新華社報道,滴滴自2014年進入重慶市場以來,由於不符合國家和重慶道路運輸法律法規相關要求,一直未取得經營資質。上海市交通委表示,滴滴順風車業務至今未在上海市管理部門備案,涉嫌非法客運。廣州交委透露,滴滴公司甚至在簽收執法文書時多次以“沒有時間”或者“不知道”等理由搪塞並拒絕簽收。實際上大部分滴滴司機都是專職,滴滴不過是披着互聯網“共享經濟”外衣的黑車而已[14,15]。

互聯網平台能夠屢鑽監管的空子,一個重要原因就是他們刻意模糊自身定位,令相應的監管部門無的放矢。對此監管部門首先要做的事情就是撕下他們的偽裝、明確其業務範疇,將互聯網平台按照其所提供實質服務的性質進行歸類和監管——我們不妨將這一過程稱之為“去模糊化”或“清晰化”(De-obfuscation)。

一個“去模糊化”的範例就是在2017年12月20日歐洲法院(European Court of Justice)正式裁決優步並非數字服務公司,而是一家提供運輸服務的出租車公司,按照歐盟現有法律,應由成員國根據歐盟制定的常規條款,給出相應管理細則[16]。同理,滴滴出行完全就是一家出租車公司,在它未取得出租車經營資質和相應牌照的情況下政府就理應禁止滴滴司機上路。

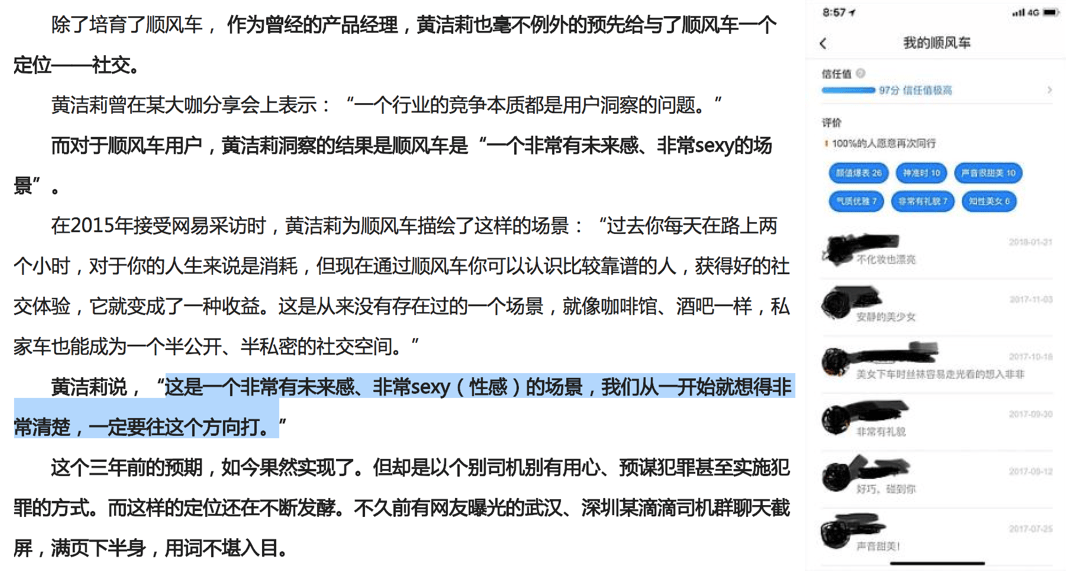

滴滴另外還有一個不少國外打車軟件不具備的功能——社交。事發後已被免職的順風車事業部總經理黃潔莉曾在採訪中表示她給順風車的定位就是社交。對於順風車用户,黃潔莉“洞察”的結果是順風車是“一個非常有未來感、非常sexy的場景”[17]。滴滴順風車司機在接單前可以看到其他司機對乘客的評價,可以給出“聲音很甜美”“顏值爆表”,甚至一些更露骨的留言,例如“美女下車時絲襪容易走光看得想入非非”“她有男朋友了”等[18]。

順風車事業部總經理對滴滴的“社交”定位與網友“@尋香小巫”發佈的一張順風車評價頁面

滴滴順風車的這種做法毫無疑問是在腳踏兩條船——同時涉足出租車運營和社交網絡(甚至相親網站)運營,這就要求滴滴必須根據《互聯網信息服務管理辦法》取得額外的電信與信息服務業務經營許可證(ICP證),並設專職審核人員負責平台運營安全,處理色情、低俗等違規內容。防止有害評價和不良互動危害乘客人身安全。如果滴滴順風車沒有取得運營社交網絡的資質,那麼就應該立刻刪除軟件中的社交相關功能。

2. “透明化”(Transparentization)

滴滴安全事故頻發,再加上近幾天爆出的各種侮辱遇難女孩的低俗司機羣聊內容,充分反映出滴滴公司缺乏足夠的出租車服務運營能力,在司機的背景檢查和專業培訓、以及在平台的安全維護和監管等方面消極作為。更過分的是,滴滴不僅自己不願對平台積極監管,甚至還百般阻撓國家監管。

據報道,重慶道路交通部門幾天前明確表示,“滴滴拒不接入數據,監管困難。我市道路運輸部門要求滴滴公司將順風車數據接入行業管理部門的信息平台,以便加強管理,但滴滴平台至今尚未接入,給行業監管帶來困難,存在潛在安全風險”,廣東省交通廳也透露,“滴滴出行一直拒絕接受政府監管,不肯提供詳盡的駕駛人員和運營車輛數據,因此無法進行有針對性的執法,只能靠原始的圍堵來執法”。除了渝、粵兩地,全國其他城市也遇到了被滴滴拒絕接入數據的問題[14,19-22]。

在樂清殺人案中,受害人趙小姐的朋友朱某很早就發現受害者可能遇到了危險。朱某先是聯繫滴滴客服,收到的答覆是“一小時內回覆”,然後去永嘉縣上塘派出所報了警。當地警方立刻介入調查、聯繫滴滴並表明警察身份之後,滴滴的答覆是“安全專家會介入,要求繼續等回覆”。滴滴耽誤了整整半個小時之後告訴警方説趙小姐取消了訂單。民警質疑上車後也可能取消訂單,要求滴滴提供司機聯繫方式和車牌號,滴滴沒有提供。同時受害人家屬向樂清虹橋派出所報警其女兒失聯,虹橋民警與滴滴平台聯繫後,滴滴的答覆是“需3至4小時提供查詢結果”。在民警表示情況緊急後,滴滴公司則是不緊不慢要求警方提供警官證和介紹信。回顧警方和滴滴溝通的全過程,滴滴一方的做法完全就是在誤導警方辦案方向和替殺人犯拖延時間。

據《法治進行時》記者介紹,在全國各地民警向滴滴公司索要司機和車輛信息通常都很困難。以山西舉例,如果警察發現普通盜竊案件與滴滴網約車有關,山西本地民警需要通知山西網安民警。山西網安民警再聯繫北京網安民警。最後,由北京網安民警,向北京滴滴總部提出申請,調取山西的某網約車具體信息。正常的流程一般都得花上一週的時間[23]。滴滴之所以屢次阻撓政府部門獲得其平台上的數據,很可能是因為擔心自己平台上廣泛存在的非法、無照運營等不法行徑敗露。這種做法無異於是在打造一個不受監管的法外資本王國。

為了避免這樣的企業不斷發展壯大、為害一方,監管部門應當要求互聯網平台在明確自身業務性質並取得相關合法經營資歷之後,必須逐步透明化,確保政府和公眾可以對其進行有效監督。

這裏的透明化體現在兩個方向。首先平台要對相關政府部門透明,至少應當保證在平台涉及危害公共安全的情況下,公安部門可以隨時調取平台上的數據。另外我們還要防止部分狡猾的企業將本應由他們承擔的監管成本直接轉嫁到各地政府身上[14]。在互聯網平台將數據接入監管部門的過程中產生的包括數據格式轉換、統計和檢索等一切相關成本必須由平台方承擔。網約車平台公司還應當成立專門的下屬機構負責背景審查、專業培訓和客户服務等必要的任務以保障用户安全。滴滴連客服都外包給了其他公司, 實在是一種罔顧乘客安危的不負責任的行為[24]。

互聯網平台除了對監管部門透明之外,也必須對用户透明,公眾有權選擇自己在平台上共享什麼信息。以滴滴為例,為了保護乘客的安全和隱私,滴滴應當立刻在軟件中向乘客提供隱藏性別和頭像等其他個人信息的功能,司機給用户打的“標籤”和“評論”也應該公開給乘客。四個月前鄭州空姐乘坐滴滴順風車遇害之後,滴滴立刻承諾整改並下線了所有個性化標籤和評論功能以及隱藏乘客的性別和頭像。但是據多位順風車司機透露,滴滴後來偷偷重新顯示了乘客的性別和頭像,在樂清案發生之後滴滴又將這些信息再度隱藏了[25,26]。滴滴公司貪戀“社交”功能所帶來的業績,即便有女乘客因此遇害也不思悔改。如此欺公罔法的惡劣行徑應當被法律嚴懲。

鄭州空姐遇害之後滴滴承諾(但後來反悔)的整改措施和滴滴順風車的廣告

3. “分佈式監管”(Distributed Regulation)

現在很多互聯網企業會用平台上的數據體量過於龐大作為拒絕監管的理由,對此我們完全可以運用現有的技術進行破解。比如轉換過去“從頂層向下”(Top-down)的監管為“從底層至上”(Bottom-up)的設計,更加強調平台使用者的評價和反饋對平台維護的重要性。以叫車平台為例,對於乘客屢次投訴的“差評司機”,平台應該予以及時停運或吊銷護照等相應處罰。

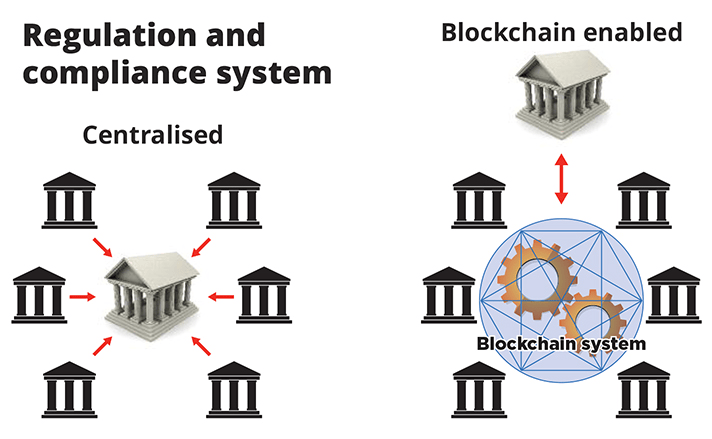

同時,政府和企業可以充分運用當下時興的區塊鏈技術實施和完善對互聯網平台的分佈式監管(Distributed Regulation)。在傳統的被監管系統中,監管部門需要額外生成和存儲一份系統提交的相應數據,很多數據可能在提交前被系統刪除和篡改。分佈式系統的優點是避免重複、提高透明度和監管效率。在區塊鏈網絡上生成的數據具有時間戳(time-stamped)、得到多方驗證(multi-party-confirmed)且系統無法篡改(immutable),監管部門無需複製就可以直接獲得應被監管的數據內容並通過智能合約的方式執行命令。這在極大程度上保障了數據的完整性和真實性、提高了平台的透明度和可信度以及降低了政府和企業雙方的監管成本。分佈式監管機制對參與監管(比如提交評價、負責驗證等)的用户可以以平台服務折扣或禮券作為通證(token)進行獎勵。

左圖是中心化傳統監管、右圖是分佈式監管(圖:倫敦大學學院複雜科學教授托馬索 · 阿斯特(Tomaso Aste))

除此之外,我國正在構建的全國信用信息共享平台同樣可以被運用到互聯網平台的監管中,比如限制嚴重失信者使用叫車平台駕車或乘車。據介紹,全國信用信息共享平台與44個部委、全國31個省區市和65家市場機構互聯互通,歸集信用信息超過165億條。目前平台已經可以實現通過接口方式將信用檔案查詢功能嵌入到部門行政審批系統或業務系統中的功能,為審批和監管提供信息化支撐。事實上,平台正在依託滴滴出行開展首批“信易行”試點[27]。滴滴對司機審核過於寬鬆是順風車事故頻發的重要原因之一。此次樂清滴滴案的兇手就有屢次借錢創業失敗、欠債五六十萬的不良信用記錄[28],這樣的人士以後應該提前被監管部門和叫車平台納入黑名單,提前避免悲劇的發生。

社會信用失信聯合懲戒(圖:《人民日報》[26])

結語

早在半個多世紀前,西方哲學家海德格爾就警告過人們,如果只是把技術當做某種所謂“中立”的工具而對它的本質茫然無知,那麼技術就會反過來限制人類自身的解放和全面獨立發展[29]。他的忠告在今天看來仍有很強的現實意義。人們應該儘快拋棄近代以來對技術的迷信盲從,拒絕西方加利福尼亞意識形態和新自由主義的迷魂湯,直面技術給社會帶來的種種問題,最終讓技術更好地服務人類。

References:

[1] http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=180b1e38-f5af-40c0-a922-a894009a9b43&from=timeline

[2] http://bjhdfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=5404

[3] http://news.cctv.com/2018/08/30/ARTI4sGrikUX9pRU6dkibWbu180830.shtml

[4] https://abc7news.com/archive/9408512/

[5] https://mp.weixin.qq.com/s/mJ2VAEap6BIWC-lvGSLEIg

[6] Barbrook, R., & Cameron, A., The californian ideology, Sci. as Cult. (1996)

[7] https://www.utdallas.edu/~liebowit/palgrave/network.html

[8] https://qz.com/1310266/nobel-winning-economist-jean-tirole-on-how-to-regulate-tech-monopolies/

[9] https://www.theverge.com/2018/4/11/17219930/facebook-campaign-contributions-mark-zuckerberg-congress-donations

[10] https://www.reuters.com/article/facebook-privacy-congress/facebooks-zuckerberg-faces-senate-hearing-but-little-hope-for-action-idUSL1N1RM0XW

[11] http://www.globalview.cn/html/zhongguo/info_16920.html

[12] http://www.xinhuanet.com/politics/2018-08/31/c_1123362585.htm

[13] http://www.21jingji.com/2018/9-1/2NMDEzNzlfMTQ0NzE2NQ.html

[14] https://mp.weixin.qq.com/s/S3wu6Doz4YfjgkRK1QL-fA

[15] http://gd.sina.cn/news/gz/2018-09-01/detail-ihinpmnr0873945.d.html

[16] https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1914440

[17] http://www.hnr.cn/news/shxw/201808/t20180827_3132820.html

[18] http://www.chinanews.com/sh/2018/05-12/8512146.shtml

[19] http://society.huanqiu.com/article/2018-08/12833689.html

[20] https://tech.sina.com.cn/i/2018-09-02/doc-ihiqtcam8607074.shtml

[21] http://m.xinhuanet.com/cq/2018-08/27/c_1123332838.htm

[22] https://ent.china.com/star/gang/11057089/20180828/33716793.html

[23] https://mp.weixin.qq.com/s/zJOwcxSQ5rGR39OpflLxvQ

[24] http://ehsb.hsw.cn/shtml/hsb/20180828/698025.shtml

[25] https://www.zhihu.com/question/291804959/answer/477707811

[26] https://www.zhihu.com/question/291804959/answer/477622227

[27] http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2018-06/04/nw.D110000renmrb_20180604_1-09.htm

[28] http://www.sohu.com/a/250151173_742667

[29] Heidegger, M., The question concerning technology, Technol. Values Essent. Readings (1954)

本文為觀察者網風聞社區獨家稿件,未經授權,禁止轉載。