如何解決中國精英的集體焦慮症?_風聞

王文评论-人大重阳金融研究院执行院长- 2018-09-26 16:37

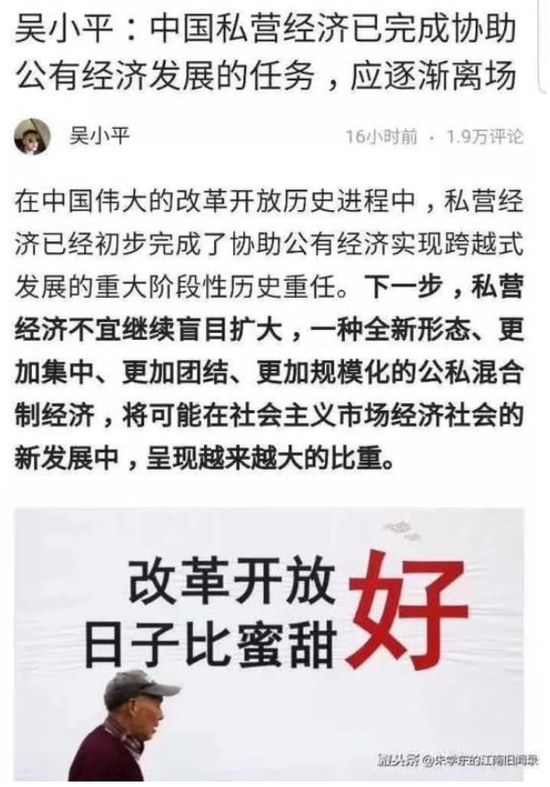

近年來,收入水平、社會地位與教育程度較高的中國精英羣體似乎處於集體的焦慮情緒中。在日常飯局、微信羣與朋友圈、沙龍研討、行文寫作等各類場合,充滿着對國家現狀、社會發展的失落、困惑、悲觀心態甚至批判、否定態度。近期一篇所謂“私營經濟離場論”在網絡上被瘋傳,馬雲宣佈退休引起熱議,更是折射了“中國精英焦慮症”的一次集體爆發。這種精英的集體焦慮症如果長期得不到緩解,勢必會影響國家的長治久安。

中國精英當前為何焦慮?

由於教育程度相對較高、獲取信息能力相對較快,一般來講,精英羣體對外界變化更敏感,對財富與個人前景的感知度更強,對社會發展的評價與話語慾望更積極。每當在大變化、大改革、大失序的年代,精英往往是社會情緒最外化的表現者。這種情緒若運用得好,會成為國家與社會大進步的積極力量;倘若情緒失控,則會產生難以估量的破壞作用。

通觀中國目前的特殊現狀,精英羣體的焦慮情緒主要有四方面的原因:

一是對改革未實現預期目標的失望。十八屆三中全會以來,全面深化改革在各地取得一些進展,但也遇到了始料未及的困難與障礙。有的改革遇到了不同程度的“高級黑”或“低級紅”狀況,或被有意識地走歪變形,或被無意識地機械執行,反正就是與此前各界精英的預期不符,甚至對生活、工作造成更大困擾。更糟糕的是,一些中央正確決策被“空轉”,甚至出現了“政策不出文件櫃”、“文件套文件”的“改革打滑”現象。一些人還擔心黨內民主是否還存在,市場經濟是否要繼續,互聯網管治的過於嚴格是否還能讓人説話等等。逐漸地,五年來對改革充滿着強大預期的精英層出現了越來越多的失望,一些人從失望到絕望,完全失去了對中國未來的信心。

二是對安全感未能充分保證的擔心。五年多來,反腐敗鬥爭取得了空前的成就,相當大一批貪腐分子、違法分子繩繩之於法,贏得全民擁護,但與此同時,也引發了一些精英關於“原罪”、“程序是否合法”的法理思考與討論。“私有財產説沒就沒”、“誰沒點把柄與問題呢”、“沒有自我辯護的權利”成為一些精英恐慌與焦慮的重要心理來源。更令人關注的是,一些反腐敗鬥爭中的利益受損者、與貪腐分子相識而產生同情的人,容易擴大和散佈國家機器對個人安全的巨大威脅,使得本應對國家機器威力的敬畏變成了莫名的恐懼。個別地方對税收的追繳,變向地加大了一些精英人士對財富安全的擔心。時不時冒出某企業家、某女藝人數日未露面的揣測,更是加重一些精英人士對人身自由與安全的恐慌。

三是對利益未實現快速增長的不滿。五年多來,由於房價增速的相對減緩、股市異常波動與長期低迷、投資性收入的下降、國企限薪等複雜原因,精英階層的利益沒有出現此前多年來已形成慣性的高速增長。近年來,一些民企由於此前未做好轉型升級的充分準備,受“去槓桿”政策影響極大,經營壓力陡增,破產、倒閉、清盤現象屢見不鮮。外資撤走現象屢有發生。時有公號文章驚呼,“失業潮”可能會來。加之“減税”、“減政放權”等政策沒有完全到位、教育與醫療等日常社會服務與科技進步並未能出現實質提升,精英羣體很容易產生預期落空的不滿與逆反。加之美國經濟、股市近兩年強力復甦,兩相實力消長,精英羣體幾年前的心氣全無,喪氣陡升,甚至哀鴻遍野。

四是對引領全球治理進程的不適。五年來,中國先後提出“一帶一路”、“人類命運共同體”等大量本土原創的全球治理“中國方案”,積極主辦G20峯會、“一帶一路”國際合作高峯論壇、世界政黨對話、金磚會晤、上合組織峯會、中非合作論壇等,為百年前梁啓超先生所講的、經歷“中國的中國”、“亞洲的中國”之後的“世界的中國”而謀劃未來。這些舉措在中長期的效應可能會相當明顯,但短期的巨大收益卻不一定能看見。同時,美國為首的西方勢力對中國崛起的貿易遏制、投資阻擾、經濟對抗,甚至中美交惡的“新冷戰”陰影開始密佈,一些國人“溢美”、“恐美”情緒滋生,加之境外媒體頻繁報道“一帶一路”受阻或投資失敗的案例,逐漸地,對“大國外交”的不解與對“韜光養晦”的懷念成了精英的普遍心態,對“全球撒錢”、“過度擴張”的擔憂也成為相當多人的心態。

如何理解精英的焦慮感?

這些焦慮感是應該被理解的,更應值得相關方面的重視。習總書記反覆強調,“人民對美好生活的嚮往,正是我黨的奮鬥目標”,焦慮出現本身就是問題發現的源泉,而問題發現正是社會發展的動力。改革開放40年的進程,在某個側面上看,本身就是精英焦慮感不斷出現、接着不斷被解決的過程。

相比於過去,有些焦慮的訴求是40年來一以貫之的,也與中央的要求一致,如對個人安全感的保護、深化改革的目標等等。但不得不説,焦慮的程度已完全不可同日而語。比如,過去呼籲個人安全感,主要在於人身安全、生存底線,而現在主要集中在財富與社會地位;過去的改革訴求,主要是“只要改”即可,現在的改革訴求,則必須是“改得好”才行。精英層預期的提升,是目前焦慮感上升的重要背景。

另一方面,當下精英的有一些焦慮感則是過去所沒有的。十多年前,人們未曾想到房價會增長數倍,企業經營貸款相對容易,“炒房”、“炒股”、“炒茶”、“炒字畫”動輒賺數倍、數十倍,“粗放發展時代”的現象本身就是不正常的,一旦迴歸“新常態”,肯定會引發不適應,誠如有人感嘆,“暴利的時代已一去不復返了”,靠“炒”而生財、靠“貸”而牟利的年代已過去。一些私企找不到新的盈利之道,與國企的競爭中處於絕對的下風,產生的焦慮感也是過去所少有的。

與此同時,全球化五百年來中國第一次系統性、理論化、全方位地提出參與、引領全球治理,讓知識、思想與理論儲備不足的社會精英產生了對未來的迷惘,讓習慣“搭西方順風車”者產生了前所未有的困惑。在“前所未有之大變局”面前,與其説一些精英在焦慮,不如説是中國人集體對“如何當全球強國”的經驗缺失。

不得不承認,由於近年來扶貧、環保以及反腐等政策的持續推進,“共享經濟”形成的社會服務均等化,中國社會貧富差距、地區差距正在出現相對縮小的趨勢,相當多的普通老百姓幸福感是有提升的。但糟糕的是,精英層的焦慮情緒被互聯網尤其是微信朋友圈、新媒體公號等放大後,正在像傳染病那樣向全國傳播,形成金融市場的整體悲觀,也正在蔓延至普遍老百姓的生活中。21世紀互聯網“潘多拉魔盒被打開”,萬一這種情緒失控,對中國社會治理造成的衝擊可能是顛覆性的。對此,中國決策層需要防範這種情緒的串聯、共振,制訂更周全的預案,以及緩解情緒的高招。

如何緩解精英的焦慮感

無論從歷史規律,還是從全球現象的角度看,精英羣體普遍是對國家發展最充滿焦慮感。英國作家阿蘭·德波頓在《身份的焦慮》一書曾全方位剖析,實現基本生活需求後,人們容易渴求地位,引發勢利傾向,個人過度期望,崇拜更成功者,討厭一些制約因素等五大因素誘發焦慮。德波頓的最終結論是,“治療身份的焦慮並無靈丹妙藥。”但那顯然是西方社會逐漸進入後現代階段的無奈與沮喪。對於現代化尚未完成的中國而言,緩解焦慮,還是有一些管用的解藥。

第一,要讓五年多來提出的諸多改革措施,尤其是十八屆三中全會提出的醫療、教育、税收、養老、法治等與每一位老百姓密切相關的改革,真正惠及政策應覆蓋的應有人羣。在這個過程中,尤其要有“壯士斷腕”式、對政府自身的突破性改革。比如,徹底裁掉一些無用的行政部門,徹底讓一些民眾呼籲多年、與個人利益密切相關的“入學難”、“看病難”得到了實質緩解,讓民營企業家的税收得到實質減少,等等。只有這樣的“實質”改革,才能在全國普遍產生“提氣”與“歡呼”效應。類似的改革,不在於説盡好話,關鍵是辦些實事;不一定需要太多,一兩項真正到位足矣。只有這樣,社會焦慮感才會得到大緩解。

第二,要有實事求是、全面客觀的國力報道。經過40年發展以及頻繁國內外的交流,加之信息全球化的影響,中國國民心態已日趨成熟與清醒。國家發展是什麼樣,每一個人心裏都有一杆秤。一般來講,絕大多數國民能接受政策的暫時失敗與反覆,卻難以接受掩耳盜鈴的欺騙與矇蔽。真正的自信在於成績的客觀總結與對不足的真誠汲取。真誠是民眾與政府之間溝通的最好方式。中國人,無論是精英還是普通人,比世界多數國家都更能理解本國發展不易與艱辛。政府應善待並利用好這種民眾的理解之心。虛心地接受批評,虛心地向世界各國學習優點,讓民眾看到政府不斷求新、求變、求進的努力,社會焦慮感也會得到緩解。

第三,要在全球治理中要防止“大躍進”,在各項對外合作上取得實作為、巧作為,既不要給一些欠發達國家以“中國錢多”的幻覺,也不要給發達國家以“中國欲取代”的錯覺。中國“走出去”,是必然趨勢,但需要循序漸進。中國全方位開放,也是必然趨勢,但需要內外統籌。對外傳播要昂揚而不張揚,自信而不自傲。要讓更多成功的“走出去”故事透明化、真實化、感人化,真正激發中國人進入“全球公民”時代的驕傲感與自豪感。

總之,這一輪的精英焦慮感是一次中國崛起真實度的社會檢驗,也是一次全民心理成熟度的觸動。它正在檢驗近年來中國發展的成績與不足,也在觸動人們沉思“新時代”下中國未來發展步驟與節奏。相信焦慮感的緩解,將再一次推動中國的前行。