晚明布衣的生活世界,什麼樣?_風聞

江南社会与文化-sao年~多读点书吧!2018-10-09 12:51

布衣袁仁:晚明地方知識人的生活世界

文| 馮賢亮,復旦大學歷史系教授

【先説一段教科書上的常識:自隋大業元年(605)至清光緒三十一年(1905),一千三百年間,科舉取士始終是傳統時代人才遴選的重要途徑。懷揣着蟾宮折桂的願景,歷代讀書人自幼便開始習舉子業。而望子成龍的父母們也以課子讀書、輔導子弟求取功名為家庭生活的第一要務。不過,元末明初的一個江南大族袁氏卻一反常態,給子弟們規劃了另一番人生圖景——

元末明初以來,浙江嘉善縣的袁氏家族代有聞人,但受祖訓的影響,家族的很多卓越成員放棄科舉,以醫為業,優遊於城市生活,醉心於士人圈中的文化活動。袁黃的父親袁仁就擁有較高的社會文化地位,在袁仁這一世代及上一世袁祥時期,他們已為袁家奠立了重要的姻親網絡與社會交往關係。袁家城居時期經營並完善的生活空間,就屬於後來地方勢族聚居的核心區。袁仁雖然出身於時人所謂的“文獻世家”,但一直是布衣文人,有行善積德之心,常懷救世濟民的期盼,也保持了與官場各類人物的密切交往。袁仁很多詩文作品中呈現出來的人際關係,特別是與沈周、文徵明、唐寅、徐禎卿、何良俊、王寵兄弟以及王陽明等人的密切交往,則形塑了明代嘉善士人社會活動中的重要內容與文化網絡中的地位。這些對於充實一個時代知識人生活史的整體論述,深入探討晚明以來中國社會的變化和地方文化,意義重要。】

一、引言

袁家的先祖從河南陳州遷居江南,散居於吳越之地。祖先追述中的中原情結,大概在江南家族記憶史中是普遍的現象,但經歷了長時段的發展後,來自中原的正統性或核心感,其實已經淡化,而定居於江南後的歷史開始清晰起來。述及家族的榮耀史都從元末開始。彼時居於嘉善縣西北境陶莊鎮淨池的袁家,生活優裕。因杞山公袁順參與“靖難之役”時黃子澄(1350—1402)與蘇州知府姚善的匡復活動,而遭受永樂政權的打擊。獲罪的袁家被迫避隱至附近的吳江縣。在袁順移居吳江不久即生子袁顥,袁顥後來贅於蘆墟的徐孟彰家,遂有入籍吳江之事,並冒姓徐,在吳江曾充任二十九都二副扇一冊里長。袁顥承繼了徐氏家業,到十八歲時即能操筆為舉子業,準備赴試之際,卻被袁順“但為良民以沒世,何樂如之”之言所勸,因而徹底放棄舉業,“種藥圃自給”。從此就有後人所謂的袁家“世以醫顯”之説,形成了袁氏祖訓中“惟醫近仁,習之可以資生而養家,可以施惠而濟眾”的傳統。

宣德五年嘉善建縣後,大理寺卿胡概認為袁家祖居的陶莊淨池屬於縣域的下保東區,供役任事,能者為首,將下保東區排在第一,袁家因而被編排為一冊一甲里長。

袁顥育有三子,二子袁祥較為出眾,入贅魏塘名醫殳恆軒(殳珪,字廷肅)家,也開啓了袁家的城居時代。在袁仁之子袁黃科考成功之前,他們中的精英卓越分子,都是無身份的知識人,最多如袁仁的好友王畿所稱的“吳下推為文獻世家”。

文徵明

像袁仁這樣的明代布衣百姓,在以往研究中並不引人關注。他與沈周、文徵明、唐寅、徐禎卿、何良俊、王寵兄弟以及王陽明、王畿等人的密切交往,皆見諸其遺著《一螺集》中零散的詩文,更不為研究文徵明、王寵等的論著所注意。袁仁在地方上不是以政治與財富地位贏得世人的尊崇,而是依賴比較寬泛的文化關係網絡與袁家善行傳統的實踐,在士人生活圈中擁有了較高的地位,為袁家到袁黃時代的鼎盛,奠立了重要的發展基礎。

二、處世態度與城居生活的安排

袁祥四歲的時候,母親徐氏棄世。六歲時入贅名醫殳珪家收養,並繼續得到很好的教育,對天文、地理、歷律、兵法等學問,無不熟諳,且各有論撰著述。但殳珪有不同的看法,認為袁祥既然不事舉業,那起碼應該執一藝以成名,決定將自己的醫術傳給袁祥,作為治生之計。

殳家的醫學在當時十分出名,對袁家的發展是有助益的。殳珪以秘經授予袁祥,“博洽高曠”的袁祥居然不屑為醫,經常是每天賣藥於市能得百錢,就閉門謝客了。在生下女兒至十餘歲時,妻子殳氏過世,於是擇錢萼為婿,將醫術轉授給錢萼,自己專心於撰寫建文朝史事,到南京地區遍詢博採,終於完成了《革除私記》四卷與《建文編年》四卷。在錢氏工於醫術後,所育二子錢昞、錢曉與孫兒錢贄皆能世襲醫業,在江南大概頗具聲望。錢昞的玄孫就是萬曆四十四年(1586)考中狀元的錢士升,為錢家帶來了極高的榮譽。

袁祥移居縣城魏塘鎮後,開始營建起較為良好的親友關係網絡,拓展了社會活動圈。與殳氏成婚後的袁祥,僅育有一女。但袁顥認為,袁家不能沒有男性繼承人,要為袁祥再娶一房。當時選擇的婚配之家,是嘉善思賢裏的朱鳳(字文瑞)。朱鳳於弱冠時即補邑弟子員,不久以貲入國子監,據説“博聞強記,自負甚奇,睥睨一世,無所當意者”。朱鳳有二子,一為朱汝明(愚),一為朱汝賢(賢),袁黃曾稱道説“朱氏父子,世勵清節,餘雖為執鞭,不辭焉”。朱氏家族中,以朱汝賢的孫子朱廷益(1546—1600)最為出名,他是萬曆五年進士,歷任嘉定知縣、吏部郎中等職。朱鳳曾任興化府學訓導、邵武縣學教授,前後達三十年,清節皎然。更重要的是,朱家相當殷實,當時堪稱“巨室”。袁祥與朱鳳之女成親後,因女方“資送甚厚”,在經濟上對袁家的城居生活較有助益。而且朱氏比較勤劬,善於料理,袁氏家業因而大起。在這樣的條件下,袁家才有能力卜地於城內東亭橋之滸(亭橋橫跨南北向的西菖蒲涇),築起生活空間完備的新居。更令袁家高興的是,朱氏為袁祥產下一子,即袁仁,又育一女,後嫁給沈揚(字抑之,號心松),為袁仁的妹夫。袁祥很快在家居之中,建構起可以品味到四季芬芳與生活逸趣的園林,且能在晨夕之際與良朋勝友們締會賦詩,人生極其快慰。這種居家或園林休閒不僅是文人的生活歸宿,而且也是文人生活文化的基石與核心。袁祥歿後,與朱氏合葬於東亭橋北西菖蒲涇,後來遷葬於蘇州白楊山。

城居第二代的袁仁,儀容偉然,給後人的印象就是一位“盛德長者”,卻自稱“百懶道人”,強調自己有口不談城市事、有足不踐王公府,其人生意趣與瀟灑氣度,盡現在這些“假使身滅名盡湮,長笑豈有絲毫嗔”“請看當年諸貴臣,高堂寂寂生埃塵”等詩句中。

袁仁育有五子,即袁衷、袁襄、袁裳、袁黃與袁袞,總體上對他們在舉業方面並不存太高的期望,除了袁仁認為三子袁裳相當聰慧要送往文徵明處學習書法外,對舉業上可能較有希望的次子袁襄,仍以祖訓作了一番告誡,強調袁家人“雖抱經濟閎材,不輕出也”,科第方面完全不必強求,道德的純淨則絕對不能因此受到玷辱。

在第四子袁黃(1533—1606)童年時(約14歲),袁仁即棄世了,母親命袁黃棄舉業學醫。袁家的男性很多是通醫的。像袁祥的侄孫、與袁黃平輩的袁澤(世霑),從小就學習兒科,特別精於痘疹,時有“神仙”之號。

當然,袁家從陶莊移居縣城的動因,其實並不符合晚明文人士大夫在商業化促動下的普遍城居的態勢,也不是為了休閒消費,應當是出於社會交際的考慮。而且第一代城居的袁祥,家境困難,是通過到殳家為婿才實現城居的。

袁家城居於魏塘鎮後,生活空間如何經營安排,史料所載比較有限。光緒年間重修的《嘉善縣誌》中,有袁家故宅已經成為“古蹟”的簡單記錄,約略地透露出那時袁家的城居情況。其中僅有的關於袁家著名的“藥園”的記載稱:“在城東南隅,明袁仁家居八景之一。”“家居八景”包括了袁家宅第中的怡杏軒、種藥圃、雲山閣、雪月窩、半畝池、五步橋、芙蓉灣與薔薇架,是一個寓於城內卻不失鄉野風光意趣的生活空間,堪稱明代文人家居生活的一個重要範例,充分體現了主人的氣質、秉性與審美情趣。袁仁説過:“吾父卜築西菖蒲涇,上有圃可藝,有池可泳,有閣可登,有橋可涉,有軒可偃息,有紅杏、青松、芙蓉、薔薇可寓目而笑傲,餘承而居之。”嘉靖十二年(1533)底,第四子袁黃出生了,時逢瑞氣葱鬱、嘉禾之生。袁仁的好友、善於望氣的朱永和,見證並預見了袁黃的出生是“吉祥善事”之果。袁仁專門將此事記錄下來,並強調説“他日兒子有知,當務秋實,毋務春華”。

但袁黃的出生,讓袁仁意識到上述空間有些狹隘,被迫向南擴展築室,正南門臨着魏塘市河。其他相應的廚房、倉儲、卧室等,就設於袁家整個生活空間的東部。袁仁將它們總稱為“半村居”。這個生活空間,似乎可以讓袁仁屏絕“城市”中的雜音,以“山人”般的態度,忘卻他所認為的人間難行之路。袁仁作了《半村居初成》四首,頗多這樣的詠懷之句,如“不是無心向城市,多情魚鳥解留人”“山人自合山中老,忘卻人間行路難”等。袁仁在外結束他的應酬交遊活動,回到“半村居”中,即掩一室而坐,即使至親也不見。據袁黃幼時於門隙私窺的記憶,袁仁獨居靜坐於室內,“香煙裊繞,衣冠儼然,素須飄飄,如植如塑而已”,大概已沉浸於靜修的最佳狀態之中了。習靜修養是明代士人一種重要的休閒方式,也有提醒精神的作用。

在袁仁的生活世界中,以“家居八景”為核心的半村居,當然已非簡單的私人園第,而是具有一定的公共性,並藴含着人際網絡與社會聲望的建構意義。

三、社會關係與科舉考試

袁家的社會關係網絡,在袁仁時代已顯現其重要性,包括姻親、友朋、官紳等羣體,頗為龐雜,都是形成袁仁生活世界的重要內容,也是複雜的社會“微權力”網絡的體現。主要的姻親關係除了早期吳江的徐家、嘉善的殳家與朱家外,還有嘉善的王家、李家、沈家與錢家。在袁仁時代,最具核心性的是袁家與錢家、沈家的血緣關係。

相對而言,對沈家子弟的教育,袁仁顯示了更多的關心。沈家重視科考前程,袁仁也不反對,但強調要以行誼為重。給妹夫沈揚的信中,袁仁提出了這樣的想法:“吾祖吾父,孳孳訓吾輩,謂浮華易謝,實德難磨,故不以科第為榮,而以行誼為重。此妹丈所熟聞者也。科甥終須發達,只患其見不脱俗學,不入微耳。”

畢竟科舉制度的壓力,瀰漫了整個明代文人文化,除準備應試者外,其親友也感同身受。袁仁一直強調“浮華易謝”“行誼為重”,但實際上對科考事業開始有重視之態,已經有世俗成功的渴望。在袁黃尚未成人前,袁仁已將袁家舉業振興的希望,寄託於次子袁襄身上,不過仍時時強調袁家祖訓中對於志節秉持的意義。

袁仁的外甥、沈揚之子沈科,弱冠時塾師曾為他取字“子登”,時人皆以為然。在袁仁看來,這個字取得鄙陋了。沈科對舅父的看法深以為然,請求幫忙改字。袁仁提出改字“子進”,有“寧累寸積尺而求進,毋一日千里而或退”之意。

袁襄與沈科同時參加科考,襄兒表現較為出色,對袁仁總歸是一種安慰。袁仁勉勵沈科繼續努力,科考中的沉浮,不過是人生中暫時的進退,對待科考仍需謹慎。對他們性格上的缺點,袁仁予以直接揭出,告誡他們要注意克服;應試之際,建議他們“同居一寓,朝夕切磋”。

但袁襄的缺點在懶,沈科的問題在躁。令人安慰的是,沈科身登嘉靖二十三年(1544)進士。也許是改字後的結果,所以袁仁在“玩鶴南軒下,悠然聞凱歌”詩句中,為之暗含了某種欣悦之情。後來沈科獲選南京行人司職位,袁仁告誡其官場的險惡,並訴應對方略:“前輩謂仕路乃毒蛇聚會之場,予謂其言稍過,然君子緣是可以自修,其毒未形也,吾謹避之,質直好義,以服其心,察言觀色,慮以下之,以平其忿,其毒既形,吾順受之,彼以毒來,吾以慈受可也。”

比較而言,沈科之弟沈稱(字子德),與聲揚藝林的沈科相比,在舉業上非常不順,據説十試不第,但奉養父母至孝。

沈家在袁氏的姻親關係中,雖然不能與後來的陳於王、丁賓、錢士升家族相抗衡,但在嘉善縣城中絕對是一個重要的家族。

另外一支值得注意的沈氏是沈概(字一之,號平齋)家族。沈概在正德年間曾以貢生的身份,任職江西布政使司都事,居鄉期間與其兄沈槃、地方文學之士時為詩文唱和,評點古今。沈概事父母至孝,對親友關愛異常,令時人感佩。袁黃指出,沈概是“吾鄉文行兼修之士”,只可惜在科考上長期不能如願,在一次落榜後,袁仁曾賦詩相慰:“貯春軒上酒微酡,為惜劉蕡兩鬢皤。風雨滿窗眠不得,雨場爭似客愁多。”

另外,袁仁給沈概的信中這樣説:“僕與足下游,始而獻其技,繼而賡以詩,終而相正以學,相勗以道。”沈概對袁仁是信如耆龜、愛如兄弟、敬如師保、奇如南金楚璧,所以袁仁感動説“吾兩人者比目而連理者”。儘管這樣,兩人在思想學術上是有不同見解的,可稱“和而不同”,是所謂“為君子之交而酸鹹相濟、甘苦相調”。沈概在地方上“為學而以文名,事親而以孝名,居鄉而以厚名”,“律己甚嚴,禔躬甚峻”。在這一點上,沈概的女婿、平湖人陸杲(字元晉,號胥峯)與袁仁的認識是一致的。陸杲是嘉靖二十年(1541)進士,曾官刑部雲南司主事。陸杲的長子就是陸光祖,嘉靖二十六年進士,官至吏部尚書。但陸杲並不太討沈概歡喜,故又有袁仁勸沈概“勿以一日之長而輕彼”之説。

四、文人交遊與詩書世界

袁仁在地方上最終被歸入“隱逸”一類,但在城市生活中,常常是“賓客填門,應酬不暇”,優遊於袁氏的“家居八景”。從交遊的層面來看,嘉善地方有他三位重要的朋友,即袁衷所謂的“多聞則友鬱九章天民,吟詠則友譚舜臣稷,講學修行則友沈一之概”。實際上,袁仁更多的交遊活動與詩酒生活,都比較瑣碎,不能構成有機的系統。但袁仁與16世紀那些知識精英的交遊與文化活動,使他這位被後世稱頌的隱逸高士,顯得並不沉寂,也融入到被社會整體注意的文人士大夫階層。

在一次同好們的詩酒之會中,袁仁於微醺之下,與諸友人祝興所賦的詩中,有“諸君為我須盡樂”“我輩俱是忘形友”以及“飲酒何曾論升斗”等句,都可概見他們當時把酒賦詩的豪邁之態。當中,可能更多的是“忘形”之舉,肆説時事,評陟當下,令他的朋友們刮目相視。與孫員外等人聚飲於顧氏家園時,袁仁就劇談時事,並口佔一詩,表示“從今不説朝廷事”、只顧家居“鋤雲種藥”的生活,也是他酒後才有的自誓,並不能真正做到。

在地方上,袁仁總是願意與好詩而善於吟詠之士交遊,並勤於唱和,留下了不少意涵多樣的詩作。與朱箴(號靜溪)相和的詩中,他寫道“別來江柳幾回青,水繞柴門盡日扃”,藴含人生恬淡的隱逸感。

出身平湖“當湖巨族”的陸文選(號中坡),與袁仁交情甚厚,因此之故,袁仁曾直言規勸,完全不存忌諱。這令後來重讀這段故事的袁黃很是感慨,認為友朋間“此語此風今不可復見”。袁仁這樣寫道:“君家世業高於山,君能擘畫如等閒。君家世務深如海,君勞一心宜不逮。何如放教懷抱寬,且將塵世從容看。”當然兩人之間更多的是閒憩活動,一首袁仁遊觀陸文選西園的小詩中,談及“攜酒看游魚”的情境,顯得温情平和,令人嚮往。

在述及袁仁的相關資料中,罕有論及他的繪畫活動及成就。有意思的是,袁仁為才思過人的前輩好友、弘治間解元、曾任福州府同知的周澤(字天雨,號芝丘)祝壽,曾繪過一幅《蟠桃圖》相贈,並賦詩道:“摘得瑤池阿母桃,特來席上獻仙曹。”除此之外,對於袁仁的畫藝基本不見記載,更多的則是袁仁對於時事的感喟以及人生處世的看法。他給“龐德公”所寫的《感懷》詩,就充滿了這樣的情緒:“我愛龐德公,足不入城府。茅堂坐明月,長嘯輕千古。誰將百年身,役役多苦辛。請君試向北切看,此中豈是尋常人。”

值得注意的是,年輕時的袁仁,與王陽明的關係非同一般,而陽明心學對於晚明嘉善地方士人有較大影響,除袁黃外,地方紳士領袖丁賓、陳龍正等都堪稱陽明學的追隨者與實踐者。袁仁與王陽明談“道”,是“徒步往謁之,而不稱門生”,兩人休慼相關,時有題詠。後來袁黃認為都是“性情所觸,非漫語也”。袁仁安慰在正德元年(1506)冬天因反對宦官劉瑾被廷杖四十且謫貶至貴州龍場的王陽明的一首小詩,大概可以體現這一點:“孤身願作南飛雁,萬里隨雲伴逐臣。”正德十四年時任南贛巡撫的王陽明平定了寧王朱宸濠的叛亂,聲震天下。袁仁聽聞這樣的喜訊而所賦的詩中,有着輕鬆而不失調侃的詞句,或許也有袁仁反對王氏過多殺生之意:“當年談道薄鵝湖,此日揮戈淨國魔。夜靜燈前看寶劍,先生應悔殺人多。”與晚明主流思想對於陽明學説的排斥與批判相比,袁仁等人堪稱較早認同其學説的小部分人。

王陽明

一次偶然的機會,袁仁在講學名士沈石山家中遇到王畿(1498—1583,字汝中,號龍溪),欣然賦詩專記此事。兩人情誼較深,在學術上多所交流。王畿每到嘉興地方,定要拜訪袁仁,而袁仁聽聞王畿到來,即扁舟相過。王畿聲稱知袁仁最深,“大率公之學,洞識性命之精,而未嘗廢人事之粗”。

對同樣擁有“博極羣書”才學的好友鬱九章(號閒舟),袁仁充滿敬意,並將鬱氏擬比明代三大才子之首的楊慎(1488—1559)。鬱氏常來“半村居”與袁仁討論掌故、學術,雖富論述,卻都散而不存。平時袁仁對這位好友的想念,是所謂“懷人渾不寐,明月落空梁”。

當然,袁仁有不少詩作純粹是文學性的描畫,並不真正契合實際生活的情境。他為妹夫沈隱居所創作的詩中,有“荻花楓葉漫平沙,煙水忙忙客路賒”,顯得較為寫意。送給好友陸湖東的詩,所謂“閒向湖頭問酒家,一蓬細雨卷輕花”,以及寄給項生的詩中“最是春來忙不了,江花江草要人題”等句,都屬此類。至於給顧庭和的詩,如“茅屋雲屏竹徑清,布衣相與傲公卿”等,寫實意味平淡,由於袁仁本人即屬布衣,才使他與顧庭和這樣的詩歌寫作別具意義。

在袁仁的地方交遊圈中,非常值得注意的另一位布衣文人就是譚稷(字舜臣),博學善吟詠,松江的朱豹見其詩曾驚歎“青蓮不能過也”,將其邀為塾師長達六年之久。譚稷與袁仁、顧珊、王宥、沈概及海寧的董漂、長期居於湖州的關中人孫一元等人一起,組織過一個詩社。在推動地方的詩歌創作上,譚稷與袁仁有着共同的興趣。世居魏塘鎮西滸的譚稷,自幼時即以聰慧著稱,才華曾驚豔地方文壇,也不屑為舉子業,與袁仁性情相投。在他於松江朱家做館期間,飽讀朱家藏書,學術越益廣大,以致有“吳越間人人稱説譚西窗”。而袁仁家中藏書頗豐,譚稷常常到袁家借書以觀,因而也曾到袁家坐館。在此期間,才有了上述與各位友朋訂立詩社的活動,而譚稷即為詩社領袖。由於眾人的努力,袁仁説“一時吾黨之詩,斐然極盛,真可以上薄風騷,下陵李杜,實公為之倡也”,稱頌譚稷的貢獻較大。袁仁還指出,在外甥沈科尚未登第時,譚稷即奇其標格,相贈以詩,有“昨日杏花壇上見,分明一鶴在雞羣”,寄予很高的期望,卻因而得罪了沈科在縣裏的各位秀才同學。譚稷寫有《竹林鄉試錄》,來諷刺世之登科者“空無所有,類竹之虛中”。袁仁極為欣賞譚稷的為人處事,認為像譚稷這樣“人情廢喜怒,而和樂為真性,作詩不廢美刺,而善善宜長”,在當時社會實在不可多得。

袁、譚兩位布衣文人對於如何作文都有自己的見解。袁仁為文不作艱澀語,“惟務闡明道術,主張風教”。袁仁大概比較傾向自然率真的表達,對於譚稷在文章上工於技巧與文詞,表示了友善的批評。

當然,除了嘉善本地之外,袁仁的活動空間,是隨文人雅士之間的交遊而有所變化。他曾到松江人何良俊家中做客,歡飲之際,難免文人間的分韻賦詩。這在明代文人當中十分流行,尤以唐人詩句中某字為韻進行的創作,則屬明代唐詩學中的一個有趣現象,也可以説明代文人詩歌創作的脈動,更多時候是和唐詩互動回應的。

袁仁在何家飲宴中按韻寫道:“高人多逸興,結屋近梅林。短笛生秋藹,疏簾卷暮岑。”不久,他與何良俊、文徴明、黃省曾(1490—1540,字勉之)這些當時一流的名士,一起到吳縣王寵家中聚會,照例是詩酒活動。

祖籍吳江、後長期居於吳縣石湖北岸越溪莊的王守(1492—1550)、王寵(1494—1533)兄弟,是袁仁的莫逆之交,無論談詩還是問字,多所交流。袁仁收藏了不少王寵墨跡,可惜在袁黃生活時代已經散佚。袁仁送王氏兄弟回蘇州的詩“屋樑月落晃餘暉,兄弟聯翩訪翠微”,以及袁仁寫給王寵的小詩“記得蘇門分手處,流鶯相喚柳枝低”,文字之中皆藴有深情。

在當時的士人圈中,王寵也具有核心性。儘管屢試不第給王寵帶來的焦慮感,並沒有真正消釋,但其眾多詩文中呈現的恬退之態,那種隱逸情懷伴隨其短暫的一生。因此何良俊稱王寵的詩“清警絕倫,無一點塵俗氣”。與他們不同,文徵明認為他的詩是習學陸游的,不像其他人是唐聲。在王家的這次聚會中,袁仁分韻得“秋”字,作詩道:“山下清江繞檻流,登台詞客共淹留。茱萸不散秋風恨,猿鶴空生蕙帳愁。”另外,袁仁曾為感謝何良俊的關心,要作必要的酬答,仍是賦詩一首,當中有“江湖飄泊老漁巾,寂寞無書問故人”一句,可以反映袁仁的心境與氣度。

外祖父朱鳳的兒子朱汝明(愚),少負氣節,後任松江府學訓導時,不受饋儀,清操凜然,歸鄉後士人重其吟詠而里巷相傳。袁仁不僅重其親誼,也敬其清操,在一箇中秋月夜兩人還賦詩相和:“南樓當此夕,風月欲平分。玉字淡寒色,清霄墮白雲。”

袁仁熱衷於文人雅事,積極參加詩社活動,重點就在以唐詩為韻的交流。在某個月夜,詩社友人以杜甫“秋月仍圓夜,江村獨老身”為韻,依序下來,袁仁得“月”字韻。在晚明官紳們的視野中,袁仁的詩文創作,基本上是“根本六藝,片詞尺牘,率關世故”,特別是詩歌,“斐然逼唐”。對此袁仁也比較自負,而且覺得較自己擅長的醫術更為重要,更具人生意趣。這種得意之情,流露於他回應蔣主政向他請教詩學的作品中。在詩作上,袁仁確是出乎性情,止乎理義。

作為地方上傑出的詩人,袁仁當然難免各類題詩作賦之求。在他保留下的詩作中,卻已經不多。他因友人馬良甫之請,為馬氏的西墅草堂所題的詩,如“卜居漁浦右,煙樹藹離離”“清風蘆荻渚,野屋槿花籬”等句,寫實而生動。他也給嘉靖十九年(1540)舉人、曾任江西龍南知縣的姜圻之父、擅長作詩的姜天翼(號墨溪)專門題寫過扇面詩,甚至為朋友的畫作題詩,不僅僅是因為出於詩人的風雅,也因為袁仁的書法師法趙體,達到了亂真的境界。相信明代的文人一定了解文化圈中的卓越之士在詩、書、畫等場域的意義,書法可以説是明代的價值體系中層次更高的藝術形式與文化行為。

在這方面,文徵明(1470—1559)是當時文人高士中的核心人物,與顧璘、馬西玄(汝翼)、聶雙江(豹)、趙大周、王槐野(維楨)等人並稱當代名公,顯揚於世。

袁仁給文徵明的詩中,有“詩擬開元字永和,吳門小隱舊曾過……相逢欲話雕蟲事,為問先生意若何”等句,體現了他們在詩文方面的共同追求和相知之雅。而且,壽享較長的文徵明,是袁仁為三子袁裳選擇的書法教師。為此,他給文徵明去信,表示討厭科場競爭中壞人心術的方式,認為書法這種實學可以正心術。而袁仁本人也是習書頗久的行家,尤其是他所學的趙孟書法,可以亂真。所以他不免驕傲地説“今吳下售趙字者,大半皆仁筆也”,書法技藝已經令人驚駭。他認為三兒袁裳相當聰慧,比較適合向文徵明學習。夫人李氏認為袁裳適合舉業之途,但袁仁説“此兒福薄,不能享世祿,壽且不永,不如教習六德六藝,做個好人”,而且習醫可以濟人,“最能種德”。跟隨文徵明學詩習字時,袁裳已有十四歲。可惜袁裳過世甚早,婚後無子,應驗了袁仁生前預見的結局。

輩分更高的沈周(1427—1509),也是袁仁的好友。何良俊指出,蘇州士風中“大率前輩喜汲引後進”,而後輩們也都推重先達。沈周曾繪一幅竹給袁仁,後者專門賦詩相謝,並説:“見竹如見石田子,高節凜然凌眾木。”沈周的詩在文徵明看來,是不經意間寫出,“意象俱新”,大概較契合袁仁的口味。

在與顧子聲、王天宥、劉光浦一起酒宴的小聚中,劉光浦極稱袁仁是“大節凜然,細行不苟,世之完德君子”。但袁仁表示自己還有“極慕清靜而不斷酒肉”“終日閒邪而心不能無妄思”“外緣役役、內志悠悠,常使此日閒過”等十個方面的缺點,並不能稱“完德君子”。這種“實心寡過”的態度,讓顧子聲很是欽佩。袁仁另有專門寫給顧子聲的信中,表達出於家居藥圃中灌溉後的心境,以及並不甘於平淡的情緒:“武塘久寂寞,得吾黨二三人草昧英雄,揚扢風雅,遂為俊國攬勝拴奇,當使松壑效靈、清溪生色,毋過自退縮也。”

在回應詩友、吳中才子徐禎卿(1479—1511,字昌谷)的小詩中,袁仁追懷他們結社的過往及情誼,並感嘆“獨怪寒林鴻雁少,詩筒迢遞到來稀”。袁仁在其《毛詩或問》的卷首序中,提及他們二人與生於成化二十年(1484)的著名文人孫一元,一起討論詩歌之事。這種詩歌校訂的合作關係,大概在弘治十六年(1503)至正德八年(1513)間,地點或許在蘇州。可惜徐禎卿堅持舉業,在為官後應酬不少,終以33歲早逝,相信徐、袁兩人見面交往的機會不會太多。

與文徵明交情甚厚但已不大相見的晚年唐伯虎(1470—1524),一如其詩“閒來寫幅青山賣,不使人間作業錢”,依舊風流灑脱。他既是袁仁好友,也是王寵的岳父,嘉靖二年歿後,袁仁為這位“十年知己”作詩悼道:“敝屣殘裘折角巾,石湖零落更傷情。十年知己燈前淚,兩字功名地下塵。”

雖然因資料的侷限,袁仁的社會交往大多隻留下片斷性的記載,給人的印象也只具輪廓性,但從上述零散的文人交遊活動來看,袁仁與明代中後期那些思想文化界的卓越之士,有着廣泛而密切的交往。

五、布衣生活中的家國情懷

袁仁在嘉善社會中只是一介布衣之士,卻曾被選為鄉飲酒禮中的“尊長”,可見並非一般。而且晚明地方政界的一些傑出人物,與袁仁的生活世界有着多重交集。這種交往關係的表現,多見諸袁仁的詩文之作中,當中可能透露出詩文寫作的人物關係、時機、場境、情感等信息。透過詩文的交流,袁仁拓展了社會活動,也提升了文化影響力。

例如,袁仁與曾任山西參政的趙漸齋關係不錯,在山西驛站侯馬為致仕歸鄉的趙參政賦詩相慰。曾於正德十一年至十三年間任嘉善縣丞,後升任長安知縣的福建尤溪人、監生潘瑜,在任期間聲譽卓然,被視為一位“官卑而不阿憲司之隸,被逮而能拒求賄之惑”的良吏。袁仁認為因潘瑜出眾的才德,“邑之僚寀皆與有光”,並受眾人之請,作《賀二尹潘侯膺憲司獎勞序》。再如,當地人、嘉靖五年進士陸垹(字繡卿,號簣齋),雅好理學,常以聖賢自期,官至副都御史。袁仁給即將北上的陸垹寫信説:“足下卓然砥柱,力障狂瀾,存古人之心,行古之事,而不獨不甚開古人之口,師世覺民將焉賴之,豈以今天下舉無可告語者耶?昨撥冗登堂,實欲竊聆緒論,坐多俗客,談麈難揮,肥鮮在案,釀酒在卮,脈脈不能下嚥,日暮西歸,憮然如有失也。”並討論了不少有關時事政治的問題。嘉靖十七年進士,曾任江西吉安府推官、監察御史、陝西河南巡撫等職的盛唐(字元陶或原陶,號南橋),官聲亦佳。晚年優遊林下,與袁黃一起編修《嘉善縣誌》。袁仁對其早期於邊地撫綏乏食的軍民等事,頗有讚許之意,在盛唐還京之際,即賦詩相贈道:“聞道邊陲猶赤幟,九重應未忍深居。”至於江蘇上元人顧璘(1476—1545,字華玉,號東橋),與同縣的陳沂、王韋並稱“金陵三俊”,弘治九年(1496)成進士,官至南京刑部尚書等職,是南京文化圈中的核心人物,顧家因而成為各類文人交遊的一箇中心。嘉靖十年(1531)秋天,松江名士何良俊兄弟到南京科考,在拜訪顧家時,偶然與在那兒養病的王寵初次相識,王氏對於何氏的作品“極口讚賞”,從此結下很深的友誼。而袁仁與顧璘及何、王二人都有很好的交誼。他與當時南都第一流的文人、政治地位較高的人物的交往,主要就在文學方面的交流。在他們往來的詩文中,大約可以窺見袁仁與顧璘比較親近的關係。袁仁送顧璘的詩中雲“連年脱屣山中行,海濱忽遇安期生”,有相期相約之説,又言“玉珂金珮等浮雲”,有早悟早決之意,否則“此身一墮不可追”。與顧璘相和的一首小詩中,更具閒散曠達之味,所謂“清興遠從塵外發,禪心偏向靜中來”“莫問六朝興廢事,斜陽細草首重回”。

當然,袁仁還與不少知縣交好,如為嘉興知縣黃某題寫家居生活的小詩,饒有趣味:“黃侯家住霞塘上,短牆茅屋繞江籬。”再如,江西貴溪人、由司諫左遷嘉善知縣的何天啓(號鳳岡),蒞任不久即高效地剖斷遷延不決的訴訟案件,“不遣隸卒,民無騷擾”,併為水災時期的嘉善民眾向上級提出蠲税。袁仁為他作詩,稱頌他的政跡。對身負經世真才的官吏又具文人雅識者,袁仁都不吝讚譽之詞。

一生絕意仕進的袁仁,並不排斥與官府的交往。大概士人生活中除了科考攀升外,文化經營與社會交往是比較重要的一條取徑。但在對於正統理學的理解層面,袁仁在所著《毛詩或問》中批評朱熹對《詩經》的解讀是盲人摸象,有關《尚書》的研究也異於理學正統,都遭受了那時主流論述的排斥,都有袁仁堅持袁家學術傳統的勇氣,而且大膽批評當時普遍沉浸於科舉之學的紳士階層使真學不顯,有振舉文運而端正士風的責任感。因此或許可以想象在後人整理的文徵明、王寵、唐寅、徐禎卿、王陽明等著述中,都看不到袁仁影子的緣由。唯一重要的有關袁仁整體形象的簡單敍述,見諸王畿佚文中的那篇《袁參坡小傳》。

撇開儒學正統論的影響,要在地方上贏得社會普遍的尊敬,除了功名、藝術成就以及體現過人的道德等方式外,從晚明以來還可以選擇在地方行善。這在袁仁身上能看到豐富的表現,也有袁家“勇於為善而奔義”的傳統,重要事例見諸反映袁仁夫婦言行的《庭幃雜錄》者頗多,可能也如袁仁之孫袁儼所謂的,只是袁仁善行仁舉的一部分。

袁仁雖非地方紳士一類,但較具社會責任感,詩文作品中藴含較多的政治關懷,很有四子袁黃所謂“不論仕與隱,皆當以尊君報國為主”之意。長子袁衷曾記下了袁仁對於天下大事的看法,即有關“天下事皆重根本而輕枝葉”的論述,所謂天下有道則行有枝葉,無道則辭枝葉,枝葉從根本而生,邦有道則人務實,所以精神暢於踐履,無道則人尚虛,因而精神暢於詞説。袁仁立足於城市社會,對於民生懷持的關切,時或見諸其詩文作品中。他的五言古詩《傷農家》中“杼軸未停梭,先催完國賦。忍視兒女寒,難禁胥吏怒”等句,對江南農家生活的艱辛與應付官府賦役的困苦,有着很深的體認。另有一首《喜雨謠》,細緻地表達出大旱之際農家生活的窘困之態。此外,袁仁所抒寫的《駕將南、華客言松江斂鵝於民、一里長當出三鵝、鬻米購之、僅充其半、乃知萬物皆貴、惟人為賤、惻然賦此》,論及這個人賤物貴的時代,實在令人惻然:“琉璃為輦玉為珂,誰有黃金可鑄鵝。翠蓋遄飛鴻雁散,乳鴉啼處夕陽多。”

這些在當時鄉村日常生活中常可見到的情境,以及袁仁強調“作詩以真情説真境”的追求,從詩文中能感知的他所抱持的經世濟民情懷,與袁家祖訓中要求“憐貧救患”子孫應世世守之的言行,都給後人以較深刻的印象。另外,袁仁給姐夫錢萼的信中,談及地方發生的饑荒問題以及來年可能發生更重的災難,讓他們深感憂慮。袁仁説:“明晨縣公相召,計必及姐丈,當共陳萬姓飢寒之狀,而請蠲請賑焉。”袁仁所述災荒危機對於地方社會的影響以及知縣將與之商談相關事宜,而錢家也會在知縣相詢的名單中,都透露出袁仁這位布衣之士與錢家在地方上的重要性。

袁仁還有不少閒居自遣與日常生活描畫的詩作,十分細膩,飽含其生活中的豐富情感。一首《自遣》詩講道:“莫話浮生事,茫茫一夢間。”另一首《自嘆》則感嘆“即欲執鞭吾老矣,滄江長嘯任沉浮”。春天於半村居中靜修時,則撰寫了兩首詩,所言“人來問我修心訣,一席清風一炷香”等句,修佛參禪意味濃郁。袁仁那種悠遊閒適、與世無爭的布衣生活,在詩文中隨處可見。袁仁的一首《漁》這樣寫道:“青苗荒盡學鳶漁,釣遍蘆花雪浦裾。昨日得魚攜出市,不知魚價近何如?”這種居於江南水鄉,與水域環境相契合的生活,是江南文人的藝術創作中俯拾皆是的常態。至於家居生計,袁仁大概並不擅長,完全要賴家人的襄助。三子袁裳曾説:“吾父不問家人生業,凡薪菜交易,皆吾母(李氏)司之。”在袁黃看來,袁仁待人接物雖都是一樣的温然如春,但細味有別:“接俗人則正色緘口,諾諾無違;接尊長則斂智黜華,意念常下;接後輩則隨方寄誨,誠意可掬;惟接同志之友,則或高談雄辯,聳聽四筵,或婉語微詞,頻驚獨坐,聞之者未始不爽然失、帖然服也。”袁黃的觀察,應該符合袁仁真實的生活態度。

六、結 語

袁仁這樣的布衣之士,顯然是具有特殊性的。像很多明代的閒雅或高隱之士一樣,他在地方上已開展出一種有別於仕途的人生價值,閒隱生活也已成為了具有普遍意義的社會性需求,不必憂心奔忙於基本的生活資源,將生活重心與方向超脱於富(財富)與貴(功名)的路徑之外,建構起別樣的生活趣味、價值與意義。袁仁積極參與文藝社交活動,甚至可以説是以交成名,不僅在嘉善地方,而且也在晚明文人士大夫活躍度較高的蘇州、南京等地有着一定的影響度,已有拓展其全國性舞台的行動和表現。

袁仁詩文作品中呈現出來的人際交往關係,形塑了明代嘉善地方士人社會活動中的重要內容與文化網絡中的地位,城居生活與人際關係的建構使袁仁的生活及其時代圖景,包括家族、姻親、師友、文人、官場、庶民生活等,得到很好的再現。至於袁仁這種地方性或區域性的布衣文士,在他的生活時代究竟有多少“全國性”?或者如文徵明在世時那樣,有多少在其生活核心地域之外的人聽聞過他的名聲,其實根本無法確知。但可以相信,本文揭示的人物範圍,必定還是比較有限的。

袁仁的故事,提供出晚明城市生活中科舉與仕途出路之外普通知識人的樣例,可以代表明代後期社會所開展出來的“文人文化”,成為了一種獨特的生命經驗,包括人生態度、生活形式以及感官活動,屬於那時文人當中流行的相互認同的文化形式,構成了當時知識人社會生活整體注意力所在。袁仁處世恬淡,生活平靜安逸,注重子孫教育,已有期望家族子弟向科舉仕途邁進之意,並將這種願望完全寄託在了兒子袁襄、外甥沈科這一代人身上。

可惜袁仁身故太早,沒有見到袁黃等人的成功。可以推知,博學又善於教育的袁仁,對童年的袁黃應該是存在影響的。嘉靖二十五年六月,重病中的袁仁已經閉門謝客。至七月初四,在諸親友畢集的狀態下,四子袁黃奉上紙筆,袁仁留下了他最後的詩作,有所謂“附贅乾坤七十年,飄然今喜謝塵緣”“雲山千古成長往,哪管兒孫俗與賢”,對世事一無所戀,即投筆而逝。袁仁遺下的兩萬餘卷的藏書,除分贈部分給侄兒輩外,都傳給了袁黃。母親李氏告誡袁黃説:“汝父博極羣書,猶手不釋卷。汝若受書而不能讀,則為罪人矣。”

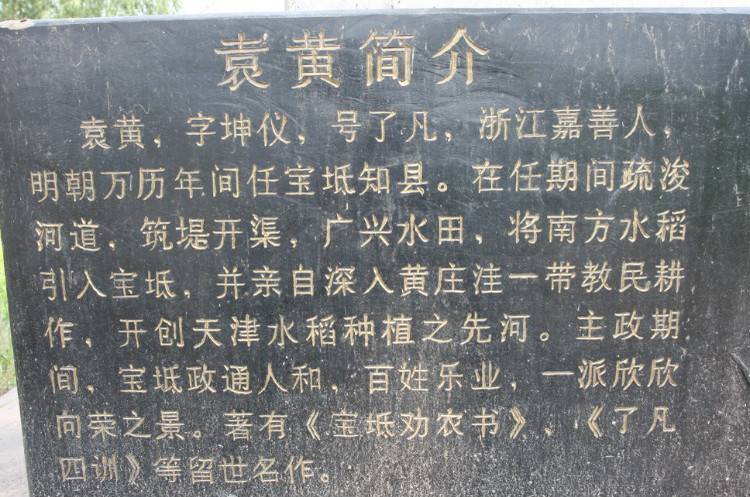

最終,袁仁與王氏、李氏合葬於縣城東南胥五區小冬圩孫家浜。三十年後,袁黃開始向仕途奮進,也到了北京,與權臣張居正有了短暫的交際,但正式進入政壇,還要在萬曆十四年之後。袁黃科考的成功,為家族帶來了榮耀。與丁賓的父親丁袞一樣,在四十年前已經故去的袁仁被追贈“知縣”的榮銜。朝廷恩贈袁仁為直隸順天府通州寶坻縣知縣,官方頒發的制文中還稱頌他“涵古茹今,才擅天人之譽;規言矩行,德高月旦之評”。但這些袁仁已經不知道了,也不知道過了不久長久逸安的江南即遭受倭寇重患,更不可能知道萬曆前期進入仕途、繼而盛名天下的袁黃會有怎樣的人生遭際。

袁仁的生活代表了一個時代,也代表了一生之中並不能依賴財富或科考成功後推展社會交往、建立名望地位的知識人的生活取徑。其文化成就與社會影響來自個人的經營,也來自袁家幾世祖蔭的照護。