“酋長特朗普”:正在分裂美國的政治部落主義_風聞

经略网刊评论-《经略》团队官方账号-2018-10-13 09:41

導言

對羣體認同的追求是人類的本能,有時甚至凌駕於意識形態之上。然而,部落主義的力量鮮少影響政治和國際事務的高層討論。耶魯大學法學院教授蔡美兒(Amy Chua)於2018年6月在《外交事務》(Foreign Affairs)上撰寫《部落世界》(Tribal World)一文,提出要重視當今國際社會中的部落主義因素。她指出,美國決策者對部落主義的忽視是阿富汗戰爭、伊拉克戰爭和越南戰爭遭遇失敗的原因之一。低估部落主義不僅導致了對外政策的失敗,還會加劇美國內部各族羣的分裂。特朗普的意外當選就是部落主義在美國的表現之一。部落主義的抬頭已經成為世界範圍內必須關注的問題。

圖為作者Amy Chua的新書,來源必應圖片

與其他靈長類動物一樣,人類是部落動物。我們需要從屬於羣體,這也是我們總喜歡加入俱樂部和組隊的原因。一旦人們與羣體相聯繫,其身份會與該羣體牢牢綁在一起。即便無法獲得任何個人利益,他們也會尋求使羣體成員受益。他們會無償地懲罰外人,為羣體犧牲,乃至殺戮和死亡。

這聽上去像是常識,但部落主義的力量卻鮮少影響政治和國際事務的高層討論,特別是在美國。在解釋全球政治時,美國的分析師和政策制定者通常關注意識形態和經濟學的作用,傾向於把民族國家視為最重要的組織單位。這麼做低估了羣體認同在塑造人類行為中所起的作用。他們還忽略了這樣一個事實,即在許多地方,最重要的身份 - 人們會為之犧牲的身份 - 不是國家的,而是民族的,地區的,宗教的,宗派的或宗族的。美國決策者常常未能把握這一事實,導致了過去50年來美國外交政策中最嚴重的幾次失敗:其中阿富汗和伊拉克最為突出,還包括越南。

對部落主義力量的忽視不僅影響了美國人對世界其他地方的看法,也影響了他們對自己社會的理解。發達國家的人們,特別是世界主義精英,常認為他們生活在後部落世界。“部落”這個詞似乎代表着一種原始和落後的東西,遠離西方的複雜性,在那裏人們選擇了資本主義個人主義和民主公民身份,而拋棄了原始衝動。但部落主義在各地仍然是一股強大的力量;事實上,近年來,它已經開始撕裂發達的自由民主國家,甚至動搖戰後的自由國際秩序。要真正瞭解今天的世界及其前進的方向,必須承認部落主義的力量,否則只會使它變得更強大。

本能

人類羣體認同的本能幾乎是不可改變的,實驗證據反覆證實了它在生命早期的表現。在最近的一項研究中,一個心理學研究小組將一羣年齡在4到6歲之間的兒童隨機分配到紅色組或藍色組,並要求他們穿上相應顏色的T恤,然後給他們看其他孩子的照片,其中一半穿着紅色T恤,另一半穿藍色,並調查他們的反應。雖然他們對照片中的孩子一無所知,但是受試者一致報告説他們喜歡那些看上去和自己一組的孩子,選擇為他們分配更多資源,並對他們表現出強烈的潛意識偏好。此外,當被告知照片中兒童的故事時,這些孩子表現出系統性的記憶扭曲,他們更傾向於記住組內成員的積極行為和組外成員的消極行為。研究人員得出的結論是,在沒有“任何支持性的社會信息”的情況下,孩子們對其他孩子的看法“僅僅因為社會羣體的成員身份而被普遍歪曲”。

神經學研究證實,羣體身份甚至可以帶來滿意的生理感覺。即使我們自己沒有得到任何好處,看到小組成員的成功似乎也會激活我們大腦的“獎勵中心”。在某些情況下,當我們看到組外成員失敗或遭受痛苦時,我們的獎勵中心也可能被激活。負責哈佛大學Intergroup神經科學實驗室的心理學家米娜·西卡拉(Mina Cikara)指出,當一個羣體害怕或嫉妒另一個羣體時,上述現象尤其容易發生,例如雙方“有很長的競爭歷史且互不喜歡”時。

這是部落本能的黑暗面。神經科學家伊恩·羅伯森(Ian Robertson)寫道,羣體紐帶提高了催產素水平,從而強化了“將外部羣體妖魔化和去人道化的傾向”,以及在生理上“麻醉”一個人可能會對一個受苦的人感受到的同情。這種效應在生命的早期就已出現。最近有兩項關於在以色列的阿拉伯和猶太兒童的羣體內外態度的研究。在第一項研究中,猶太兒童被要求畫一個“典型的猶太人”和一個“典型的阿拉伯人”。研究人員發現,即使在猶太學齡前兒童中,阿拉伯人被畫得比猶太人更負面,“更具侵略性”。在第二項研究中,以色列的阿拉伯高中學生被要求對涉及阿拉伯或猶太兒童的意外死亡(與戰爭或族羣間暴力無關)的虛構事件作出反應 - 例如,觸電造成的死亡或騎自行車事故。超過60%的受試者對阿拉伯兒童的死亡表示悲傷,而只有5%的受訪者對猶太兒童的死亡表示悲傷。事實上,近70%的人表示他們對猶太兒童的死感到“高興”或“非常高興”。

意識形態之上的認同

對羣體身份力量的洞察很少影響美國精英對國際事務的看法。美國政策制定者傾向於從地域性民族國家參與政治或意識形態鬥爭的角度看世界:資本主義與共產主義,民主與專制主義,“自由世界”與“邪惡軸心”。該思維常常使他們忽視了更原始的羣體身份,這種盲目多次導致華盛頓陷入海外失誤。

越南戰爭可以説是美國曆史上最令人羞恥的軍事失敗。對於當時的許多觀察者來説,超級大國輸給美國總統林登·約翰遜所説的的“一個小小的,可憐的小國” - 或者更確切地説,是該國的一半,這幾乎是不可想象的。現在眾所周知的是,美國政策制定者通過嚴格的冷戰視角來看越南,低估了南北越人民追求民族獨立的積極性,而非出於對馬克思主義意識形態的承諾。但即便在今天,大多數美國人也不瞭解越南民族主義的民族層面。

圖為越南士兵,來源VNAF Photos

美國政策制定者將北越的共產主義政權視為中國的小卒 - 如軍事專家傑弗裏(Jeffrey Record)所説的“北京在東南亞用於掩護的假馬(Stalking horse)”。這種看法大錯特錯。河內接受了北京的軍事和經濟支持,但主要是為了方便而結盟。畢竟一千多年來,大多數越南人都害怕和憎恨中國。中國在公元前111年征服了越南,然後殖民了一千年。每個越南兒童都知道他們的祖先為了使自己的國家從中國解放而戰鬥至死的英雄功績。1997年,曾在越南戰爭期間擔任美國國防部長的羅伯特·麥克納馬拉(Robert McNamara)會見了越南前外交部長Nguyen Co Thach。 “麥克納馬拉先生”,他後來回憶起Thach説,“你肯定從未讀過史書,否則你就會知道越南不是中國的小卒。難道你不明白我們和中國人打了一千年了嗎?我們為爭取獨立而奮鬥。我們會戰鬥至最後一個人。任何轟炸和美國的壓力都無法阻止我們。”

事實上,就在美軍退出越南的幾年後,越南與中國開戰。

華盛頓還忽視了衝突的另一個民族層面。越南有“主導市場的少數”,這是我在2003年創造的一個術語,用來描述一個擁有巨大不可分割的國家財富的外來少數族羣。在越南,一個深受憎恨的中國少數民族稱為Hoa,占人口的百分之一,但在歷史上曾最多控制着越南商業和工業的80%。換句話説,越南的大部分資本家都不是越南人。相反,他們是被鄙視的Hoa的成員 - 越南的共產黨領導人故意誇大其詞,聲稱“華人控制着南越國內100%的國內批發貿易”,並稱Cholon是一個以華人為主的地區, “資本主義的心臟在社會主義越南的身體內跳動。”

由於美國政策制定者完全忽視了衝突的民族層面,他們沒有看到他們在越南採取的幾乎所有支持資本主義的措施都促使當地人對抗美國。華盛頓的戰時政策擴大了少數民族的財富和權力,他們作為中間人,處理了美軍大部分的供給和後勤(以及越南的妓院和黑市)。事實上,華盛頓在西貢安置的政權要求南越人為了保持華人富裕而戰鬥和死亡,並殺死他們的北方同胞。如果美國想要積極破壞自己的目標,恐怕找不到比這個更好的方案了。

普什圖力量

華盛頓在越南的失誤是美國外交政策模式的一部分。 9/11恐怖襲擊事件發生後,美國派兵到阿富汗剷除基地組織並推翻塔利班。華盛頓完全通過“反恐戰爭”的視角來看待這個任務,專注於伊斯蘭原教旨主義的作用 ,而再次忽略了民族認同的核心重要性。

阿富汗是複雜的民族和部落羣體的家園,擁有悠久的競爭和相互仇恨的歷史。200多年來,最大的族羣普什圖人統治着這個國家。但1973年普什圖君主制的垮台,1979年的蘇聯入侵,以及隨後幾年的內戰顛覆了普什圖人的統治地位。1992年,由塔吉克人和烏茲別克人控制的聯盟奪取了控制權。

幾年後,塔利班在這種背景下出現了。塔利班不僅是一個伊斯蘭運動,也是一個民族運動。普什圖人成立並領導塔利班,並構成其絕大多數成員。對普什圖人主導地位的威脅刺激了塔利班的崛起,並賦予了該集團持久力。

美國決策者和戰略家幾乎沒有關注這一種族現實。2001年10月,美國與塔吉克和烏茲別克軍閥領導的、被廣泛視為反普什圖人的北方聯盟聯手,在短短75天內入侵併推翻了塔利班政府。然後美國人建立了一個政府,許多普什圖人認為該政府將他們邊緣化了。雖然是華盛頓精心挑選的阿富汗領導人哈米德·卡爾扎伊(Hamid Karzai)是普什圖人,但塔吉克人領導政府中的大多數關鍵部門。在新的美國支持的阿富汗國民軍中,儘管只有27%的阿富汗人是塔吉克人,塔吉克人佔軍隊營指揮官的70%。塔吉克人富裕了起來,而美國空襲則主要集中在普什圖地區。阿富汗的普什圖人説:“他們獲得了美元,我們得到了子彈。”儘管許多普什圖人對塔利班深惡痛絕,但很少有人願意支持一個將他們的利益置於他們深深怨恨的對手之下的政府。

圖為塔利班士兵在阿富汗的一條高速公路上,來源CNBC

在美國入侵阿富汗十七年後,塔利班仍然控制着該國的大部分地區,美國曆史上最長的戰爭仍在繼續。今天,許多美國學者和政策精英都意識到阿富汗的種族複雜性。不幸的是,這種對羣體身份中心地位的認識來得太晚了,而且仍未能有意義地影響美國的政策。

事情發生了

低估集體認同的政治力量也推動了美國在伊拉克的失敗。2003年美國入侵的策劃者和支持者未能看到(或積極地最小化)伊拉克什葉派,遜尼派和庫爾德人之間分裂的深度,以及部落和宗族忠誠在伊拉克社會中的核心重要性。他們也錯過了一些更為具體的東西:主導市場的少數羣體的存在。

遜尼派統治了伊拉克數個世紀,首先是在奧斯曼統治下,然後是在英國統治下通過遜尼派精英間接統治,再是薩達姆侯賽因統治,他本人就是遜尼派。薩達姆偏愛遜尼派,特別是屬於他自己氏族的人,並無情地迫害什葉派和庫爾德人。在美國入侵前夕,占人口大約15%的遜尼派阿拉伯人在經濟,政治和軍事上統治着這個國家。相比之下,什葉派組成了該國城鄉貧困人口的絕大部分。

當時,少數批評者(包括我)警告説,在當前的情況下,伊拉克的迅速民主化可能會嚴重破壞穩定。2003年我提醒説,選舉很可能不會產生一個統一的伊拉克,而是一個心存報復的什葉派主導的政府,它將排斥和報復遜尼派,這一結果將進一步推動強烈的反美原教旨主義運動的興起。不幸的是一語成讖:民主沒有給伊拉克帶來和平與繁榮,而引發了宗派戰爭,最終導致了伊斯蘭國的出現,一個致力於殺害什葉派“叛教者”和西方”異教徒“的極端主義遜尼派運動。

2007年美軍進入伊拉克的結果證明,如果華盛頓更加關注伊拉克羣體身份的重要性,最初的入侵和佔領結果可能會有很大不同。2萬名士兵的增援很重要,但這次增援有助於穩定伊拉克是因為它伴隨着美國對當地人態度的180度轉變。在伊拉克戰爭期間,美國軍隊第一次對該國複雜的宗派和種族動態進行了自我教育 - 用美國准將約翰·艾倫(John Allen)的話説,“部落社會是伊拉克的構造板塊,一切都依賴於此。”通過建立什葉派和遜尼派酋長之間的聯盟以及使温和派對抗極端主義分子,美國軍隊取得了巨大的成功,包括宗派暴力以及伊拉克和美國軍隊的傷亡人數的急劇下降。

特朗普部落

越南、阿富汗和伊拉克看起來是遠離美國的世界,但美國人不能免受那些蹂躪這些國家的部落政治力量的影響。美國人傾向於認為民主是一種統一的力量。但伊拉克表明,並且美國人現在正在直接學習,在某些條件下的民主實際上會催化羣體衝突。近年來,美國已經開始展現出發展中國家和非西方國家中典型的破壞性政治動態:民族主義運動的興起,對機構和選舉結果的信任受到侵蝕,仇恨的煽動,對既有體制和外來少數族羣的普遍對抗,最重要的是,從民主到零和的政治部落的轉變。

這種變化部分是由於人口的大規模轉變。白人在美國曆史上首次即將失去其作為國家多數的地位。長期以來,美國的少數族羣在不同程度上一直倍感脆弱和威脅;而今白人也體會到了這種感受。2011年的一項研究顯示,超過一半的美國白人認為“白人已經取代黑人成為歧視的主要受害者。”當羣體感到受威脅時,他們就會退回部落主義。他們抱團取暖,變得更加孤立,更具防禦性,更專注於自我和他者的區分。在白人多數萎縮的情況下,這些反應加劇了對抗,在已經兩極分化的社會氣氛中引發了緊張局勢:白人,黑人,拉丁裔和亞裔;基督徒,猶太人和穆斯林;異性戀和同性戀者;自由主義者和保守派;男人和女人 - 每個羣體都感到被攻擊、欺凌、迫害和歧視。

但是,新的部落病症在今天出現還有另一個原因。從歷史上看,美國從未產生一個主導市場的少數族羣。相反,在其歷史的大部分時間裏,美國在經濟,政治和文化方面都受到相對統一的白人多數人的支配 - 一種穩定的,或許是不公平的狀態。

圖為特朗普支持者身穿“Make America White Again”標語T恤,來源Snopes.com

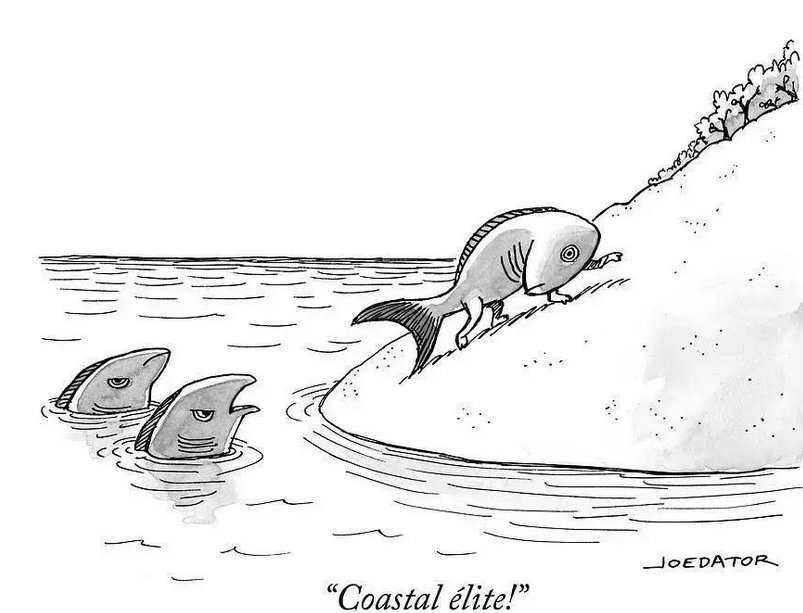

**但近年來,情況發生了變化。部分由於經濟不平等達歷史高點以及地域和社會流動性的嚴重下降,美國白人的階級分化比幾代前更為嚴重。因此,美國可能會看到其自身版本的主導性少數族羣的出現:常被稱為“沿海精英”(coastal elites)的羣體。**可以肯定的是,“沿海精英”是一個誤導性的術語。該集團的成員既不都沿海也不都是精英,至少在財富的意義上。儘管如此,美國的沿海精英與發展中國家中主導的少數族羣有很強的相似之處。美國的財富集中在相對少數人的手中,他們大多生活在沿海地區。這一少數民族主導着經濟的關鍵部門,包括華爾街,媒體和硅谷。雖然沿海精英不屬於任何一個族羣,但它們在文化上與眾不同,往往懷有世俗主義、多元文化主義的價值觀,容忍性少數羣體,支持移民和漸進政治。與其他主導市場的少數族羣一樣,美國沿海精英極其孤立,主要在內部相互交流和通婚,生活在同一社區,並在同一所學校就讀。此外,他們被許多中產階級認為對國家利益漠不關心甚至持敵視態度。

圖為紐約客雜誌刊登的關於沿海精英的漫畫,By Joe Dator

在2016年美國總統大選中發生的事情,就像在一個被仇視的少數族羣佔主導的發展中國家舉行選舉時那樣:民粹主義運動的崛起,蠱惑人心的聲音呼喚“真實的”美國人,按照特朗普的話説,“把我們的國家帶回來。”當然,與發展中國家佔主導的少數族羣面臨的反對不同,特朗普的民粹主義並不反富人。恰恰相反,特朗普本人就自稱是億萬富翁,讓人不禁好奇他究竟如何使他反建制的選民基礎支持他這麼一個政策會使超級富豪更加富裕的超級富豪。

答案在於部落主義。對於一些人來説,特朗普的吸引力是種族的:作為候選人和總統,特朗普明確或隱蔽地發表了許多和一些白人選民的種族偏見產生共鳴的言論。但這還不是全部。在品味、鑑賞力和價值觀上,特朗普實際上與白人工人階級的一些成員相似。部落的本能就是身份認同,特朗普的許多選民在直覺上與他認同。他們認同特朗普説話和穿衣的方式。他們認同特朗普魯莽的行事方式,甚至是(特別是)當他被抓到犯錯誤、誇大其詞或説謊時。他們認同特朗普因為政治不正確、不夠女權、讀書少、愛吃快餐等被自由派的評論家——主要是沿海精英攻擊。

在美國,反建制與反富裕不同。這個國家的窮人不討厭財富:他們中的許多人都渴望財富,或者希望他們的孩子有機會致富,即使他們認為這個系統是針對他們的。所有種族的貧窮,工薪階層和中產階級美國人都幻想着過去的美國夢。當美國夢遠離他們時——即使它嘲笑他們——他們很快就會控訴建制,或法律,或移民和其他外來者,甚至理性,而不是控訴夢想本身。

扼殺部落之潮

政治部落主義正在分裂美國,一個部落的人不但將其他人視為對手,而且還認為他們不道德、邪惡,不是美國人。如果這個問題存在出路,就必須解決經濟和文化問題。

對於數千萬工薪階層的美國人來説,傳統的財富和成功之路已被切斷。經濟學家Raj Chetty表示,在過去的50年裏,一個美國孩子比他父母學歷高的可能性從大約90%下降到50%。皮尤慈善信託基金會最近發表的一項研究發現,“43%由底層收入者撫養長大的美國人在成年後依然只有底層收入,而70%的人從未進入中產。”此外,在某種程度上,美國精英可能會沒有意識到,他們自己的地位也已經變成了世襲。在美國實現財富比以往任何時候都需要精英教育和社會資本,而大多數低收入家庭無法在這些地方競爭。

政治部落主義在經濟不安全和機會缺乏的條件下迅速發展。數百年來,經濟機會和向上的流動性幫助美國比其他任何國家更成功地融合了不同的族羣。美國向上流動性的崩潰應被視為國家危機。

馬克思主義的世界

美國公民需要集體塑造一種能夠引發共鳴並團結老少,移民和土著,城市和農村,富人和窮人,奴隸和奴隸主後裔等各種美國人的國家身份。第一步就是要開始彌合海岸和內陸間互不瞭解且相互鄙視的鴻溝。有一個想法是制定一個公共服務計劃,鼓勵或要求年輕的美國人在高中後花一年時間在遠離自己的另一個社區,與他們通常不會與之交往的人互動,最好是朝着共同的目標努力,而不是“幫助”另一個羣體的成員。

然而,部落主義的抬頭不僅是美國的問題。不寬容的部落民粹主義變種正在整個歐洲爆發,削弱了對歐盟等超國家實體的支持,甚至威脅到自由主義的國際秩序。例如,英國脱歐是大眾對倫敦和布魯塞爾精英的強烈抵制,這些精英被許多人認為是在遠程控制英國,與“真正的”英國人——這片土地的“真正所有者”脱節,這些所有者視移民為一種威脅。

在國際上,和美國一樣,統一不是默認的,而是隻有通過努力工作,勇敢的領導和集體意志才能實現。世界主義的精英可以這樣發揮自己的作用:承認他們自己是一個高度排外的部落的一部分,往往在原則上而非實踐中更為寬容,並在無意中促成了怨恨和分裂。

文章來源:

Amy Chua, Tribal World, Foreign Affairs, July/August 2018 Issue.

譯者:邵依琳

原題目:蔡美兒 | 為什麼部落主義能夠解釋世界