高難飽:金庸武俠小説批判_風聞

高难饱之蜻蜓点水-关注经济、关注娱乐、关注思想。微信公众号:高难饱2018-11-06 22:39

一、引子

環境沒有影響,這話我不信;正如環境有絕對影響,這話我不信。然而,除了環境以外還有什麼力量決定着呢?我不容易一下説出緣由,雖然我彷彿模模糊糊覺得。

比如馬雲,祖父抗戰時做“偽保長”,解放後“黑五類”,馬雲中考兩年才被一所普通高中錄取;從杭州師範學院英語系畢業後,分配到杭州電子工業學院。與哈佛、耶魯,北大、清華畢業生比起來,哪一段經歷是便利於產生大企業家?可畢竟沒有阻擋了馬雲的產生,彷彿就是要產生馬雲,此前的曲折迂迴,不過是他的準備,待到他真正工作時更方便些而已。

事情真古怪了。不錯,馬雲是反映了時代的呼喚,反映了中國千千萬萬人對財富的渴望、對成功的渴望。然而,我們大家也都渴望呀,這使命怎麼偏偏馬雲承擔了?而且,完成使命路途中,環境似乎給予方便,明明看起來做不成的,怎麼偏偏做成了?這奧秘彷彿只隔了一層紙,可我不容易一下子説出緣由。

於是,我們回到主人公,金庸。出生於沒落貴族之家,原本學外交,後學國際法,可終於辦起報紙,做起武俠小説家來。

沒落貴族,家境畢竟比普通百姓好,家境不錯的孩子,敢説敢做,搗鼓出事情,家裏能兜住。貴族之家,即便沒落了,有嚴格家教在,好賴事分得清楚,知道要上進。不比暴發户,養出紈絝、膏粱的子女。中學,寫諷刺訓導主任的《阿麗絲漫遊記》被開除,轉學衢州;重慶中央政治大學,對校內黨員不滿去投訴,反被退學,後轉中央圖書館掛職。事情有偶然性,卻形成了他的思想、性格和武俠小説最內核的價值。

於是,金庸逐漸分不清主觀世界和客觀世界,這是從《書劍恩仇錄》開始的。主人公,機緣巧合遇到貴人,獲得絕世武功秘籍,練成功後獨來獨往、天下無敵,鏟奸除惡、為國為民,獲得無數女孩青睞、以身相許。這個“好”世界,根本不存在啊,所以他的小説被稱作“成年人的童話”。

恰恰因為分不清主觀世界和客觀世界,才有了郭靖、楊過、張無忌、喬峯、段譽和令狐沖,才有那麼多跌宕起伏的故事。這些故事是所有男人關於“好”的夢想,所有女人關於“好”的夢想。只是,男人、女人們分得清楚主觀世界和客觀世界,“好”的夢,支離破碎。金庸自己做了個好夢,幫助大家做了個好夢,才有這多人如痴如狂地追隨,才有了他在當代文學史無比煊赫的地位。

1972年輟筆,並非如某些人所講,金先生不想再寫書賺錢。確實是他已經把過往的經歷咀嚼到渣都不剩,無可再寫。無可再寫,就有了《鹿鼎記》,回到現實了。也在此刻,他開始分清楚了主觀世界和客觀世界,從夢裏走出來,從武俠世界走出來,走到現實世界。一走出來,再也回不去了。

環境怎樣塑造了思想和性格,打造了他武俠小説中最內核的價值;他自己,又怎樣在周邊找到他的出路,承擔起文學使命;之前發生的經歷,怎樣就成了以後他寫作中值得反覆咀嚼的意義。我彷彿能感覺,然而,卻一下子説不出緣由。

一、金庸精神生活的三個階段

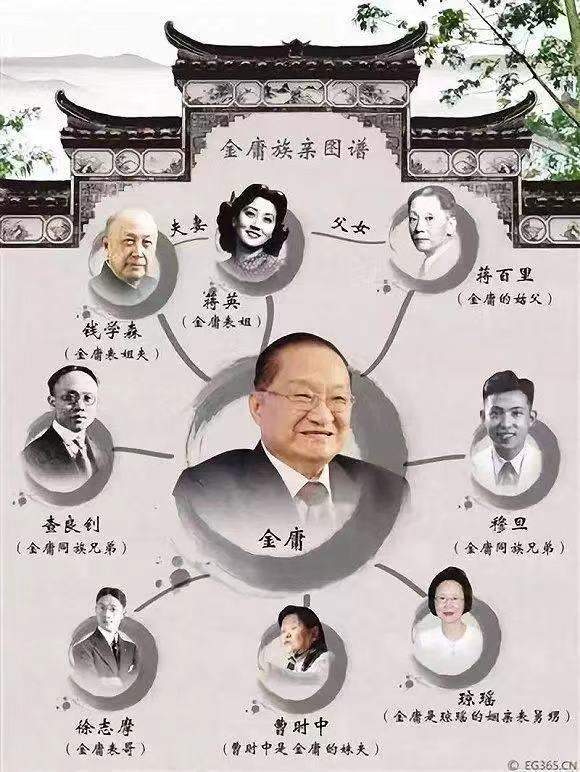

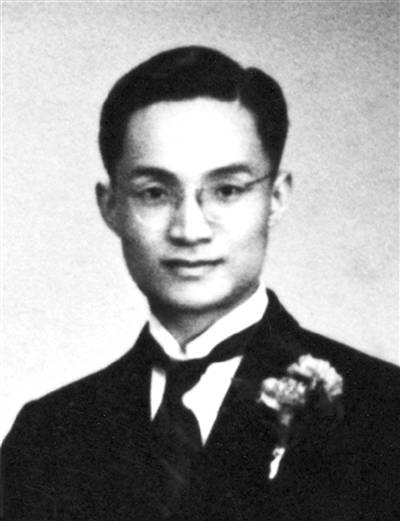

金庸,誰都知道是查良鏞先生的筆名,是把“鏞”字一拆為二獲得的。從1924年出生至2018年仙逝,以武俠小説寫作的視角,他的精神生活分為三個階段。每個階段,背景都有大變更,對他都有特殊意義和顯著影響。

第一階段(1924-1948):“蛹之形成”,思想、性格準備期

1924年3月10日,金庸出生在浙江省嘉興市海寧市袁花鎮。浙江海寧查氏,書香門第,康熙年間,創造“一門十進士,叔侄五翰林”的科舉神話,被康熙稱為“唐宋以來巨族,江南有數人家”。

1929年5月入讀海寧縣袁花鎮小學。1937年畢業,考入嘉興中學。

1938年,日軍攻到浙江,嘉興中學千里南遷至麗水。

1939年,讀初中三年級的金庸與同學合編了一本指導學生升初中的參考書——《給投考初中者》。這是此類書籍首次在中國出版,也是金庸的第一本書。

1941年,因在壁報上寫諷刺訓導主任投降主義的文章《阿麗絲漫遊記》被開除,校長張印通介紹他轉學去了衢州。

1942年自浙江省衢州中學畢業,1944年考入重慶中央政治大學外交系,因對校內學生黨員行為不滿而向校方投訴,反被退學。後轉在中央圖書館掛職。

1945年抗戰勝利後返鄉,曾在杭州《東南日報》暫任外勤記者。

1946年赴上海東吳大學法學院插班修習國際法課程,同年秋天進入上海《大公報》任國際電訊翻譯。

1948年畢業並調往《大公報》香港分社。

日寇入侵,中學千里遷移,心裏埋下反抗的種子。

高中諷刺訓導主任,遭開除,校長介紹轉學去衢州。家裏沒點底子、背景,根本無法做到。也因了這一點,少年金庸敢想敢幹,並還不至於吃大虧,淪落到社會底層。倘使一般學生,開除就是開除,回家種地,諒他輕易不敢諷刺訓導主任;或者諷刺完,真回家種了地,從此無翻身之日,後半生籍籍無名。

在中央政治大學投訴黨員,又被勒令退學。其後轉中央圖書館掛職。又豈是一般人家能做到的嗎?這讓我想起“雪豹”的主人公周衞國,殺了日本人,本應槍斃,都能找個死囚替換出來。有這樣的靠山,還有什麼事不敢做?

不是正義的事情敢不敢做,而在於做了以後要承擔怎樣的後果。青少年之金庸,不管怎麼折騰,真沒吃過什麼大虧。所以,他後來敢説:“人生就是大鬧一場,悄然離去。”

沒落貴族、良好的家教、聰明的腦筋、有靠山、有背景、沒吃過大苦頭,金庸的思想和性格就是善良、有正義感、為國為民、敢説敢做、待人寬厚、富於同情心,看這個世界,一切都沒什麼大不了。

另一方面,受不得委屈,敏感、脆弱,對權力沒有過分慾望,又不願別人騎到自己頭上。所以,他説自己願意做段譽,“他身上沒有以勢壓人的霸道,總給人留有餘地。”對鄧大人能做主席而不做,金庸十分欣賞,評價説:“鄧小平勝過我筆下鍾愛的任何英雄人物。”

不管幹什麼都沒吃過大虧的人,主觀願望總能達成,主觀世界和客觀世界就不大分得清楚,更多活在自己的世界裏,活在自己想象的世界裏。

敢説敢做,辦外交不容易辦好——受不了那種紀律約束,搞文學正合適,發揮想象力,想怎麼寫就怎麼寫。把壓力、煩惱、委屈,統統都放到故事主人公身上,把討厭的人、煩心的事,也都寫在故事裏。

金庸這條“蠶”,這樣吮吸着青春,一次次蜕皮,終於結成了“蛹”。

第二階段(1948—1972):“蛹”,武俠小説創作期

1950年,《大公報》所屬《新晚報》創刊,金庸調任副刊編輯,主持《下午茶座》欄目,也做翻譯、記者,與梁羽生一個辦公桌。

1955年,在《大公報》與梁羽生、陳凡開設《三劍樓隨筆》,成為專欄作家。並以“金庸”筆名擬寫首部武俠小説《書劍恩仇錄》。

1956年在《香港商報》全年連載《碧血劍》。

1957年,進入長城電影公司,專職編劇,寫過《絕代佳人》、《蘭花花》、《不要離開我》、《三戀》、《小鴿子姑娘》、《午夜琴聲》等劇本,合導過《有女懷春》、《王老虎搶親》。

1959年,金庸等人創辦《明報》,在《明報》連載《神鵰俠侶》。

1972年,宣佈封筆,退出俠壇,對以往武俠作品開始修訂工作。

到香港,一切都要靠自己。已經25、6,不好再胡鬧。辦報是有壓力的,賣不掉就沒飯吃。壓力和能力結合,金庸自然地滑入他青少年就早已熟悉的世界。只是這回,他不再用行動解決問題,而是用筆。

坐在香港辦公樓的小格子間裏,外面燈紅酒綠,經濟開始復甦、繁榮,中西方文化兼容幷包,電影、戲劇蓬勃發展。

當時香港人,大部分從大陸南遷過來,他們原先為躲避戰亂逃到香港。來香港前飽受戰亂之苦,顛沛流離之痛;來香港後,迫於生計去做工,辛苦勞動只換得微薄收入。這些都讓新移民們深深思念故鄉安靜平和的生活。思鄉啊、思鄉,何所寄託?有着中國傳統元素的戲曲、電影、小説,讓新移民們得到宣泄和慰藉。

坐金庸對面的梁羽生已經開了個好頭。然而,《草莽英雄傳》快連載完了。《新晚報》主編找到他:“小查,只有你頂上了。”於是,有了《書劍恩仇錄》。

此時之金庸,進入到“蛹”的狀態,不再吃桑葉、不再蜕皮、不再吐絲。“蛹”,一箇中間鼓,兩頭尖的生物,一動不動,然而活着,主觀世界、客觀世界,合二為一。

他在小説中傾訴自己為國為民的志向,郭靖從大漠至江南,從江南七怪的劣徒到華山論劍,從華山論劍到死守襄陽。

51年,父親作為“反革命分子”在大陸被處死;58年,母親賣掉住的兩間老房,被誣“地主婆要反攻倒算”,遭三天三夜毒打;金庸有自己的艱辛、自己的委屈。然而,他知道,再苦再難,個人恩怨大不過國家興亡,楊過從一頑劣之輩到神鵰大俠,忍斷臂之辱,與郭靖共守襄陽。

他希望各利益集團、各民族和平相處,張無忌從父親張翠山自殺到明教教主,從被各大門派追殺到協調各派一致抗元,然而,又與趙敏有着割不斷的愛情。喬峯劫持耶律洪基迫其退兵,又深感自己是契丹人,脅迫皇帝,形同叛國,自殺。這時誰的心最痛啊,不是段譽、不是虛竹、不是阿紫,是金庸!

他讚賞兄弟披肝瀝膽的真情意,喬峯被困少室山,段譽、虛竹挺身而出;他讚賞純真、偉大的愛情,黃蓉勸郭靖娶華箏;他讚賞正直、豪邁的品格,曲陽、劉正風合奏“滄海一聲笑”。

他討厭偽君子,嶽不羣身中“三尸腦神丹”,被恆山派小尼姑儀琳一劍誤刺死;他討厭過分貪戀權力,令狐沖劍刺左冷禪;他討厭過度吹捧,星宿老怪丁春秋整天要聽“星宿老仙,法力無邊,一統江湖,壽與天齊”,卻被虛竹下了“生死符”,送到少林戒律院感化去了。

這階段,金庸“天人合一”。他就是小説主人公,小説主人公喜、怒、笑、罵,就是金庸的愛、恨、情、仇。他把自己青年時代的夢想灌注在小説裏,劍鋒(筆鋒)所指,斬盡人間不平事,何其豪邁不羈、何其蕩氣迴腸、何其感天動地。

這也是普天下老百姓的夢想呵,這也是普天下老百姓的期望!

於是,香港人巴巴期待着下一期,經國先生枕旁放了一套,小平睡前要讀上半小時,習近平也知道桃花島的典故,全球有華人處,必有金庸!

第三階段(1972-2018):“破蛹”,迴歸現實

1973年春,金庸應台灣地方政府之邀前往台灣,並與蔣經國會談。

1981、1984年兩次來中國大陸訪問,並先後與鄧小平和胡耀邦會談。

1985年香港特別行政區基本法起草委員會成立,金庸任基本法政治體制起草小組的港方負責人兼經濟體制起草小組成員。

1988年,金庸與查濟民提出了“政制協調方案”(又稱“雙查方案”,主流方案)。

1989年金庸辭去基本法草委、諮委職務,結束了從政生涯。宣佈卸下《明報》社長職務,只擔任集團董事長。

2010年,英國劍橋大學授予金庸榮譽院士和哲學博士學位 。

2014年3月,金庸九十大壽,有武俠迷手抄840萬字賀壽。

2018年10月30日,金庸去世。

金庸寫《鹿鼎記》,化蛹為蝶,破繭而出。韋小寶的所作所為,不再有金庸本人的影子,已經是現實諷刺小説,類似於“儒林外史”、“三言兩拍”一類作品。作者成為第三人,看着劇中人物表演,不再有自己的喜怒哀樂,最多從旁冷笑幾聲,提醒讀者:這個傻逼又開始犯賤了。

結束《笑傲江湖》,金庸青少年時代的思想、性格、主張、核心價值觀都已經交代完了、宣泄完了,沒有什麼需要再多交代了、沒有什麼需要更去宣泄了。正如一位老人,已見過所有親人,遺囑也立好,了無遺憾。再照原來套路寫下去,恐怕要招人討厭。

然而,仍要好奇地問,寫現實諷刺小説,不是比武俠小説更有意義嗎,為何要封筆呢?不得不講,這和人的財富、社會地位變化有關。做“大公報”專欄作家也好,創辦“明報”也罷,那時的金庸是窮知識分子,有生計壓力,不得不寫;有傾訴慾望,壓抑不住要寫。

待到72年,已經殺出一條血路,“明報”成為屈指可數的大報,他本人變成華人圈人所共知的人物,權貴們爭相邀約。既沒了經濟壓力,也沒了“不平則鳴”的社會角色壓力,簡而言之,他不需要小説了。彼時,他可以在現實世界説自己要説的話,有人聽;做自己要做的事,沒有人敢再壓迫他、勒令他“退學”。因此,無需借筆來宣泄、無需借小説來諷刺了。簡而言之,他的社會地位變了,變成富有的社會名流,成為統治階級中相對邊緣那部分,無論如何,也是統治階級了。我們見過哪一個資本家、或政治人物還在成天寫小説?

封筆後的他,仍然是有着正義感,仗義執言、為國為民的好人,為國家的事四處奔波,這是他青少年時期形成的思想、性格和核心價值觀註定了的,深入骨髓,無可更改。只是更加圓潤、和藹、佛繫了。不寫小説,我們看到這樣一位佛似的老先生,依然感覺温暖、可愛。

三、蓋棺定論,對金庸武俠小説的評價

少年時,極其熱愛金庸。初中,學校、家必經之路有一修鞋的老頭子,他的鞋櫃裏收藏着《白髮魔女傳》、《殘肢令》,也有《射鵰英雄傳》和《神鵰俠侶》。不是現在厚厚的一本,是薄薄小冊子那種。5分錢可以坐在小板凳上看,倘要帶回家,隔天還他,就需要1元押金,1毛錢看書費。交了錢,眼珠嘰裏咕嚕向四周張望,確定沒有危險,迅速從鞋櫃掏出書來。武俠是禁書,逮到要沒收。

總在小板凳上看終究不是辦法。一是天晚,字看不清楚,二是父母起疑心。於是,板凳上看不完的,就交押金拿回去看。拿回去看,要在作業寫完之後;作業寫完還不行,必須要等父母睡了之後。我記憶中,要等到10點半以後,偷偷爬起,到衞生間看比較安全,插上門,即便有人來,也有相對從容的收藏時間。

後來,父親覺察到蹊蹺,衞生間門口每晚有一趟巡邏。踢裏踏拉、踢裏踏拉,“掃黃黨”來了。倘使我在裏面,他會在門口暫停幾秒鐘,然後拍門,“你在你面幹什麼?快出來!……”

這樣維持了幾個月——期間,偵破與反偵破手法多種多樣,修鞋老頭子那武俠書大部分看完了。衞生間3瓦、不停跳動的熒光燈,讓我賺到一副250度的眼鏡。

大學,宿舍牀上散落着《笑傲江湖》、《江村經濟》,順手拿起後者。那一刻,我走出了童話世界?“三聯版”正式出來,買了一套置於書架,沒看,算是向眼鏡致敬吧。

金庸先生仙逝。出於過往熱愛,試着評析。既然是評析,就要遵循“好壞分明,就是好之中的壞、壞之中的好,也要分明”,要如嚴羽説的,“吾論詩若哪吒太子,析骨還父、析肉還母”。

一、金庸是有理想、有信念的好人,然而,不是思想家。

思想家,要想到旁人沒想到,還要以思想體系方式端出來給大家看。端的方法,不妨多種多樣。比如尼采,就用詩的形式端出《查拉斯圖拉如是説》,沒人不承認他是思想家。

金庸似乎沒有端出旁人沒想到的思想,更談不上成體系地端出。因為他沒有深邃的哲學腦筋,盤桓於心中的,並沒有幽遠的問題。他似乎沒有那樣的趣味,及那樣的能力。從瞭解到的資料看,一是2007年在香港中文大學的演講“中國歷史的大勢”,一是2010年獲得劍橋大學博士的論文“唐代盛世繼承皇位制度”,倘使這樣就算是思想家,我以為,是對金庸的“捧殺”和侮辱。正如捧丁春秋一般,“壽與天齊”,到了被種“生死符”,送戒律院感化去了。帽子大,容易遮住眼。

金庸就是一位善良、有正義感的人,就是一位敢於仗義執言、為國為民、敢説敢做的人,就是一位待人寬厚、富於同情心,看這個世界,一切都沒什麼大不了的人。這是他的性格,也是他的信念,這是他從小烙下,一輩子不曾改變的理想和價值觀。有這些還不夠嗎?

與其説它是思想家,我更願意覺得他是詩人。詩人憑感覺,不是什麼都想清楚、謀劃好再動手,而是興之所至,喝酒,擼起袖子來就寫,一直寫到昏天黑地、兩眼昏花,自己還要跟着主人公一起激動、一起傷心落淚。金庸應該是這樣的人。

二、金庸的小説,在武俠小説領域,無有敵手;擴展到傳奇小説,還算不錯;放寬到通俗小説,中等水平;再放寬到小説,唉,地位確實不高。

傳奇小説,我們主要指《史記》中的《遊俠列傳》、《刺客列傳》;魏晉南北朝的《列異傳》、《搜神記》、《幽明錄》等;唐傳奇,如《古鏡記》、《白猿傳》、《遊仙窟》、《鶯鶯傳》等;宋元話本,如《五代史平話》、《京本通俗小説》等;清俠義公案小説,如《兒女英雄傳》、《三俠五義》、《七俠五義》、《小五義》、《施公案》、《彭公案》等。

他的武俠小説,與這些小説並列,且還不錯,評價應該不算低。

通俗小説,就還要加上《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》、《聊齋志異》、《儒林外史》、《官場現形記》、《老殘遊記》等。

他的武俠小説,在通俗小説領域,説中等,其實有所不及。

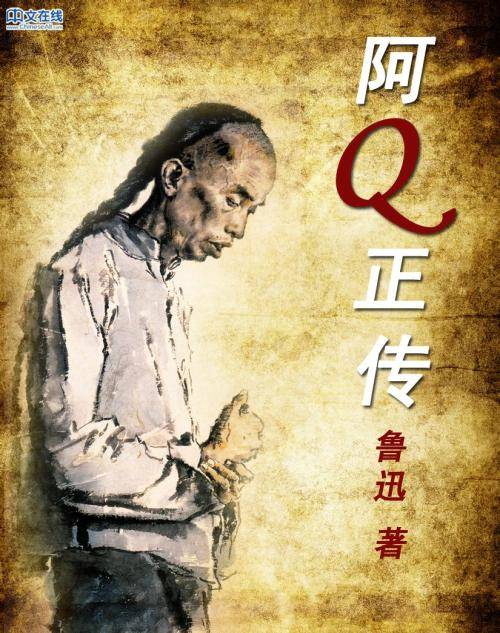

再擴展至整體小説領域,《伊利亞特》、《奧德賽》、《紅樓夢》、《罪與罰》、《卡拉馬佐夫兄弟》、《戰爭與和平》、《狂人日記》、《阿Q正傳》、《城堡》、《尤利西斯》、《追憶似水年華》等。

武俠小説能與之放在一道比嗎?

文藝評論是一門專業學科,我是外行,只能掛一漏萬地説。

歷來小説理論的着眼點,或在篇幅設定,如長篇、中篇、短篇;或在題材設定,如人物小説、社會小説、歷史小説、紀實小説;或在小説要素設定,如情節、人物、場景、語言、風格、主題等。但最終,小説的價值必須皈依於它的內涵層次,不同類型的小説有不同的內涵層次。

**小説可以在故事情節層次被閲讀,稱之為“情節層次”。**比如,《神鵰俠侶》,從楊康死後,楊過怎樣從一個流落街頭的小混混,遇到郭靖,然後送到全真教,被歧視和侮辱,逃到活死人墓遇到小龍女;練武功、絕情谷、被郭芙砍斷手臂,練重劍、自悟“黯然銷魂掌”,與郭靖同守襄陽,苦等小龍女16年。一個讀者,讀了這個離奇、曲折、熱鬧、悲傷又充滿正能量的故事,大受感動,作為“情節層次”,小説很好,但就在這個層次結束了。這類小説,暫稱之為“情節小説”。

社會歷史層次較故事情節層次要更進一步。它着眼於與故事相關的社會、政治、歷史的主題,也就是“時代的層次”。這些主題也許並不具有永恆共通的意義,但他們有着時代的迫切的內涵。不僅促使當代人思考,而且是長久的歷史借鑑。比如魯迅的《阿Q正傳》,揭示的是辛亥革命後中國農村、乃至中國整體社會,仍停留在自私、保守、愚昧狀態,先行者與廣大人民巨大的脱節,社會改造任務仍舊複雜而艱鉅。這就是當時代迫切的內涵。即便至今,100多年過去了,中國的國民性中仍舊能看出阿Q的鬼影,仍舊有努力改造之必要。這就是長久的歷史借鑑。然而,還有下一個層面。

小説在經歷故事情節、社會歷史含義後,**最後的境界是“永恆共通的情理”。**它是無數故事情節和社會歷史圖像的提煉和概括,不會因時過境遷而喪失活力。“人”這個東西,確實是最難捉摸、把握的東西,任何理論都只能達其一面,小説則可以立體展示。比如,陀思妥耶夫斯基的《鬼》,里斯塔夫羅金幻覺裏看到的那隻可怕“蜘蛛”,其實就是他本性裏“惡”的幻化。他內心對善惡界限十分清楚,卻行為放浪、淫亂無恥、不斷作惡。兩種相排斥的思想可以同時宣教,他卻不相信其中任何一種。“我……希望做好事,並從中感到愉快,同時我又希望幹壞事,並且也感到愉快”。終於在無法解決的矛盾中以自殺瞭解了生命。

陀思妥耶夫斯基善於把真正人性面上的那一層遮蓋物毫不顧惜,甚至惡意、開玩笑似的揭開,向世人展示人類本性的真相。這個層面的小説,故事情節和歷史背景倒沒那麼重要了——這是在世世代代、世界各個角落,曾經、正在、將要發生的事情,陀思妥耶夫斯基就是要把人性中最隱秘的部分呈現在讀者面前。而且,作者不表態,沒有好惡,沒有結論,每個人物都在你耳邊絮絮叨叨,表明自己存在或行動的理由,作者到底站在那一邊,無可琢磨,讓每個讀者自己想去吧。

到這裏,我們就能明白,金庸武俠小説是“情節層次”的書寫,並在此層面完結了。歷史與社會在他那只是背景,至於人性的挖掘,更加談不上。

所有,儘管情節離奇、曲折,各不相同,我們看不到人物人性方面的衝突,好人、壞人一目瞭然。這和金庸青少年時沒吃過大虧,沒有見識人性的惡有關。在他那裏,再壞的惡人,比如《天龍八部》“四大惡人”,也就寫他們吃人肉而已,似乎童心未泯,壞不到哪去。

就讓我想起魯迅對柔石的描述,“我有時談到人會怎樣騙人,怎樣賣友,怎樣吮血,他就前額亮晶晶的,驚疑地圓睜了近視的眼睛,抗議道,會這樣麼——不至於罷?……”想來,金庸應該類似於柔石。説他的小説是“成年人的童話”,是中肯、無惡意的。成年人需要童話。

三、金庸武俠小説的語言與人物刻畫

如前所説,金庸武俠小説勝在情節。語言,通俗、流暢、雍容、不急不慌的樣子。

通俗、流暢、雍容、不急不慌,弱點就是缺乏張力和震撼力。比如,李賀“黑雲壓城城欲摧、甲光向日金鱗開”之神秘、肅殺;比如李商隱“錦瑟無端五十弦,一弦一柱思華年”之朦朧、迷茫;比如李白“白髮三千丈,緣愁似個長”之飄渺、奇幻。

金庸的語言,可以比之周邦彥“風老鶯雛,雨肥梅子,午陰嘉樹清圓”,清新的感覺;還可以比之黃庭堅“賢愚千載知誰是,滿眼蓬蒿共一丘”,老實人的歷史感。

這仍要歸結到金庸的青少年,未曾遭過冷漠、鄙視、嘲笑,心理太健康了。心理健康,就沒有病態。病態,別人不以為是大事件,他認為是天大事件;別人以為不值一笑,他卻以為大可痛哭。不病態,對歡樂、苦痛的感覺沒有那麼敏鋭,言語就不鋒利、不濃郁、不殺人。

思想、語言,不是金庸的強項,他對人物的刻畫,不得不通過故事情節,通過情節不斷推進,展示人物特點。造成的問題是,有些臉譜化。儘管郭靖、楊過、張無忌、喬峯、段譽、令狐沖各不相同,似乎總能看出用的是相同的底板,只是從不同角度描繪。唯一不同的是韋小寶,可惜他是一個另類,在金庸武俠小説的末了驚鴻一瞥,就突地煞了尾,不具典型性。

儘管説了金庸先生這麼多“壞話”,我還是要坦率承認,他是中國當代小説家中最值得尊敬的一位,他有他獨特的價值,對金庸先生的懷念和研究,必將會持續下去,很久。