朝鮮與吳三桂反清:吳三桂並非姜伯約_風聞

葛兆光-复旦大学文史研究院特聘教授2018-11-06 10:19

自從李朝朝鮮國王不得不年年向大清帝國賀歲和朝覲以來,從順治到光緒的兩百多年裏,朝鮮使團離開朝鮮進入中國邊境柵門後,在中國境內總是沿着規定的路線,從鳳凰城到遼東,經瀋陽到山海關,進了山海關則經永平府、豐潤縣到薊州,然後,經東邊的三河、通州進入北京(1)。

據説,路途差不多都是一個月,因此一代一代的使者,不僅總是在一個個驛站中火(中飯),而且總是無奈地觀看同樣的山光水色,也無奈地重複經歷相似的風雪嚴寒,當然也可以方便地借用前輩現成詩句來寄寫心情(2)。

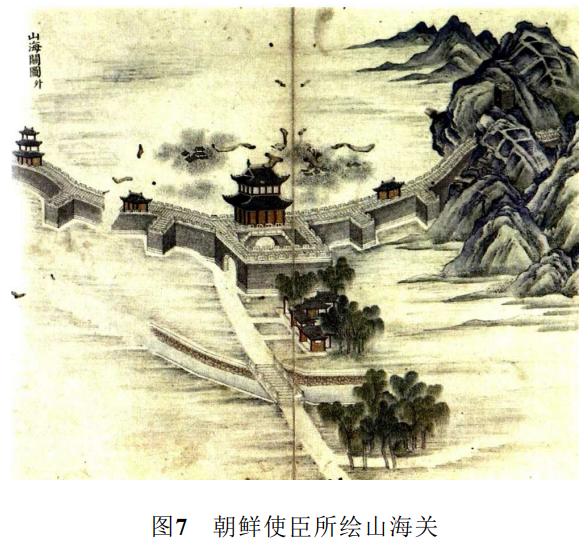

不過,山海關似乎是風景和心情的轉折點,經過一個月的跋涉,到了這裏的朝鮮使臣不僅可以見到大海,視野突然開闊,而且目的地京城在望,這意味着後半程風平浪靜。特別是,在朝鮮使者眼中,山海關還是劃分內外的一個標誌,關外雖然和朝鮮相連,過去也曾是大明舊地,但是畢竟地處東隅,而且因為是滿族舊巢,讓朝鮮那些出身兩班的士人使者覺得“殊有戎狄風習”,而關內儘管也“漸染羯胡之習”,但是,心中總是嚮往大明的朝鮮使者,卻總覺得“人物漸漸繁盛”(3),因而入了山海關,就彷彿進了文明之地,心情格外愉悦。(見圖7)圖7

朝鮮使臣所繪山海關於是,他們不免對號稱“天下第一關”的風景和故事,多留下一些筆墨。至今我們看到數以百計的燕行文獻中,有不少在這裏流連光景的作品。只是因為朝鮮人根深蒂固地蔑視胡虜的心理,讓他們總覺得中國一旦淪入滿清,便陷入無極的悲情世界,一切都彷彿帶有淒涼。山海關也不例外,這裏的孟姜女廟,原本是文人的吟詠題材,卻總讓他們想到籠罩天地、哭倒長城的悲切。而旁邊的孔廟,原本是尊崇儒家先師的場所,卻常被他們看成是禮崩樂壞、文明淪喪的徵兆(4)。

在這裏,讓他們常常想到的,還有一個與山海關相關的人物,這就是當年為大明鎮守此地,卻“慟哭六軍皆縞素,衝冠一怒為紅顏”的吳三桂(1612—1678)(5)。

一 “中華亂賊”:乍逢鉅變之初的評價

1644年的夏天,噩耗不斷地傳來。隔着滿洲人早已佔領的遼東,當時已被滿洲人控制的朝鮮君臣,只能通過種種渠道,零零星星地知道,原來一直宗奉的大明帝國,在犯上作亂的亂賊和伺機進逼的女真雙重壓迫下,早已節節潰敗,漸至土崩瓦解。先是三月,李自成攻進北京,崇禎皇帝在皇宮後面煤山的槐樹上自縊,這個消息就已經讓他們感到無比悲哀。到了五月,當他們經由大清的正式文件得知,上個月“吳三桂開關出降”,清兵已經“帶神威大將軍炮兵,及吳總兵馬、步兵,前驅北京”的時候,就更是絕望,《李朝實錄》記載,不要説國王君臣,連“輿台下賤,莫不驚駭隕淚”(6)。

吳三桂開關納降,清人直取北京,成為明清歷史的一大轉折點,也使吳三桂成了朝鮮人眼中的歷史罪人。吳三桂作為明朝大將,不禦敵於國門之外,反而開門揖盜,引韃虜進入關內,使神州淪陷,在始終眷念大明帝國的朝鮮人看來,這是十惡不赦的罪過。嚴守華夷界限的朝鮮人,對於忠烈與叛逆的愛憎甚至比中國人還要分明。就在第二年即順治二年(1645)五月,被迫到北京謝恩的朝鮮使團書狀(類似書記官)成以性(1595—1664)路過連山驛,就在明朝降臣祖大壽的碑文前大發了一通感慨,他説,祖氏“當年非不赫然隆盛也,緣(祖)大壽惜一死,四世勳業一朝掃盡,而今獨兩石門餘存,適足為後人唾罵之資耳”,説到這裏。

話鋒突然一轉,便説到山海關和吳三桂,他説:“三桂以大壽外侄,頗有材略,受君命守此城,為敵國所憚。聞流寇陷京,稱以復仇,舉兵入關,名則正矣,既入山海關,戰敗以死,則志雖未伸,忠亦可尚。而先賣其身,擊走子(自)成,子(自)成既走,更無所營,身為降虜,為天下之罪人。噫!”兩天之後,使團一行走到山海關,他不由“舉目相看,反袂而拭淚”,感慨地吟道:“連雲粉堞渾依舊,百年文物不勝悲。”(7)

得意的是吳三桂,悲切的是朝鮮人。從順治初年到康熙頭十年那二三十年中,吳三桂還是大清寵臣,不僅他自己位極人臣,連他父祖的墳墓也極盡榮華。那些年中,朝鮮使者每到山海關,都會看到為吳三桂祖墳守靈的奢華景象。據説,吳三桂讓其兄吳三鳳看守墳塋,守冢人數達到三百,“俾渠等備牛羊豚祭需,以供四時之祀”(8),這讓始終對大清王朝反感的朝鮮文人感到既無奈又憤怒。

這也許是朝鮮人旁觀者清?也許是朝鮮人愛憎分明?在明清易代之初,身處迷局中的中國人對吳三桂的反覆行為,可能還有更多的揣測、解釋和評價。比如《烈皇小識》就推測説,他降清是因父親被李自成所逼,“索詐甚酷”,所以才在遇見清攝政王的時候“剃髮詣營,叩首訴冤,願假大兵報仇,獻血立誓”,這不算“忠”,但還算是“孝”;而《明季北略》則説,他是為了給崇禎皇帝報仇,“欲倡義復仇,以眾寡不敵,遂親往大清國請兵十萬,為朝廷雪恥”,這不算“孝”,但還算是“忠”。

還有的如《甲申傳信錄》説,他是為了陳圓圓,覺得“大丈夫不能保一女子,有何顏面”,於是“勒馬出關,決意致死於賊”(9),這和後來吳梅村《圓圓曲》一樣,所謂“慟哭六軍皆縞素,衝冠一怒為紅顏。妻子豈應關大計,英雄無奈是多情”。這雖然不“忠”不“孝”,但還算是為“愛”。孝也好,忠也好,愛也好,無論哪一種理由,退到底線來説,吳三桂都還不失為一個英雄,至少也是一個奸雄。

可是,在始終認同大明朝廷的朝鮮士人看來,作為明朝大將的吳三桂,無論為什麼緣故拱手把大明江山獻給“胡皇清虜”都算不得好漢,只是一個不忠不孝不仁不愛的叛臣。所以,他們始終在默默地祈禱大明江山的恢復,詛咒着賣主求榮的吳三桂。原因很簡單,對叛徒的仇恨有時甚至超越對蠻夷的不屑,因為他“手握重兵,外召戎狄”(10),卻葬送了大明江山,所以他既是“中華亂賊”,又是“清虜叛臣”。

二 蠢蠢欲動:朝鮮君臣在

三藩之亂中的複雜心情可是,到了康熙年間,事情卻有一些微妙變化。還是讓我們從康熙十二年(1673)説起,這一年冬十一月二十一日,吳三桂在雲南起兵,自稱“天下都招討兵馬大元帥”,朝鮮人很快就聽到傳聞(11)。通過朝貢使團從中國帶來的種種消息,朝鮮君臣默默地觀察着清朝政局變化。

第二年(1674)的三月,作為謝恩使到北京出使的金壽恆,特別派譯官金時徵快馬加鞭趕回京城,又帶來一個傳聞,他説,有“朱姓人,詐稱崇禎皇帝第三子,聚眾萬餘,謀以十二月二十三日放火北京城中,因作亂,事覺就擒”。

很有趣的是,從起兵之日起,似乎吳三桂又和“大明”聯繫在一起,這無端地勾起一些朝鮮文人的“復明”之心。五月十六日,朝鮮官員羅碩佐、趙顯期等人接連上疏,説“吳三桂既據南方,蒙古亦不親附北京,天下事變,迫在目前。乘此機會,練兵峙糧,大可以復仇雪恥,小可以安國保民”。在這一年,還有一個叫做柳潤的人,根據占星術作出了驚人的預測,向朝鮮國王説“見天文,明必興,胡必亡”,而且斷言吳三桂要再造大明,“清國之勢,似難久保”(12)。

不過,朝鮮君臣還是小心翼翼地保持沉默,畢竟事情太大。領議政金壽興説,雖然吳三桂只是自稱“大將軍”而不稱皇帝,也許他有所擁戴,但情況還不很清楚,“我國不能探知,誠可鬱郁矣”。朝鮮國王更是小心,因為“筵中説話之宣泄外間,近日尤甚”(13),他怕惹出麻煩。

當年江華島被迫簽訂城下之盟的記憶還深刻地留在心中,清兵畢竟很強大,他不能輕易説話。何況他也懷疑,吳三桂是否真的要有所擁戴,是否真的是復明?好像還很難説。到了八月,儘管君臣反覆討論,但由於情報困難,對吳三桂是否真的“擁立朱氏子孫”,朝鮮人還是搞不清楚,而此時朝鮮已經換了國王,顯宗老去,肅宗在這一年即位成為新的國王。

新國王總有新氣象,剛剛上台的肅宗好像心裏也有些蠢蠢欲動。這一年(1674)十一月,出使北京的靈慎君李瀅回國途中,剛剛走到那個充滿歷史記憶的山海關,就急不可耐地派人飛速回到京城先報告消息,説大清帝國已經麻煩重重。按照他的説法,康熙皇帝很無能,遇到有捷報就亂吹牛,一旦是壞消息就死瞞,“年少性急,近因喪患兵亂,心氣暴發,不能自定。諸王諸將亦無智慮之人”。他還説,有一個漢人告訴他們,“吳三桂立朱氏後……已據有南方三省之地,而處處起兵應之”(14)。緊接着,他們還聽説吳三桂發佈了《反清檄文》,抨擊清人是“竊先朝神器,變我中國冠裳”,並且宣稱自己“義旗一舉,響應萬方,大快臣民之心,共雪天人之憤”(15)。

似乎他確實要恢復大明江山,這使一些朝鮮人覺得,可能吳三桂真的是一個夏臣靡、程嬰、李陵一流人物。在《李朝實錄》中,曾把這份檄文當作吳三桂的真心話全文照錄,説吳三桂“內懷恢復之志”,而且一連用了這三個典故,大大地稱讚吳三桂智勇深沉:“其於明亡三十餘年,奉朱氏復興,則與夏臣靡相似;其與宮人太監匿一塊保全,則與程嬰相似;其屈膝穹廬而終奮大辱之積志,即李陵之所嘗欲而未能者也”(16)。

傳説中,夏代寒浞殺害后羿篡奪王位,而夏臣靡苦心孤詣,收羅遺民,並經營多年,終於輔佐少康中興夏王朝,是卧薪嚐膽的忠臣;春秋時的程嬰則是著名的《趙氏孤兒》中的主角,他收養被滅門的趙朔之子,忍辱負重成就友人大義,是可歌可泣的烈士;至於李陵,則是漢武帝時代戰敗不得已才降匈奴的將門之後,司馬遷説他“常奮不顧身以殉國家之急”,這次“身雖陷敗,然其所摧敗,亦足暴於天下,彼之不死,宜欲得當以報漢也”。這三個人都是堅韌之人,其不死更難於死。

朝鮮人未必真的相信吳三桂《檄文》的自我表彰,但仍然如此誇張地想象這是反清義舉,其實只是在表達自己內心的復明希望。三 按兵不動:等待的結果那個時候彷彿捷報頻傳,西邊的吳三桂好像聲勢不小,東海的鄭氏似乎也有所動作,辨不清真假的消息接踵而至。一會兒使臣傳言,説吳三桂、耿精忠和鄭錦舍“連橫合勢,湖廣、四川、陝西等地,不動一兵,傳檄而定,聲勢日振,南方郡邑太半歸順”;一會兒探馬來報,説吳三桂有苗奴五六千,“泹齒漆膝,白布裹頭,其目深而黑,其劍長而廣,其勇如飛,其戰無敵”;一會兒又聽人説,吳三桂地險兵利,堅壁不出。據説,清兵雖有四親王十大將率八萬兵,但“上年糧絕,人相食,獵獐鹿,並其毛食之”(17)。

紛至沓來的消息,搞得朝鮮君臣有些心癢難耐,有人上書進言説:“清人與吳三桂相持已累年矣,天下中分,干戈搶攘,國內虛耗,兵民愁怨”,如果“我以全盛之國,士卒精鋭,當此之時,聲大義,率大眾,乘虛直搗,則乃彼國滅亡之日也”(18)。

不過,畢竟“吹縐一池春水,干卿底事”?中國興亡又不是朝鮮興亡,所以,這些年裏他們始終在觀風向、走鋼絲。一些大臣如南九萬就説,別信道聽途説,也別輕舉妄動,要想復仇,先得忍辱負重,卧薪嚐膽,“設令國家真有克詰戎兵,轉弱為強之事,亦且隱閉藏匿,不使敵人有所窺測,況於初無一事之措處,而先出治兵之虛聲哉?”

雖然有人(如水原儒生李啓祥)自告奮勇,要代朝鮮國王和鄭氏聯絡溝通,但被當朝大臣(領議政許積)斥責為不負責任而罷。雖然清朝使團曾經到朝鮮來要挾,讓國王給皇帝送“數百柄鳥銃”,以博大清歡心,並説這樣一來“皇帝必大喜”,但朝鮮大臣(右議政權大運)卻反對這種做法,説:“豈可只信渠説而輕送重器乎?”(19)

你從這裏可以看出,他們始終在小心翼翼地觀察,並不為外言所動。有一次,日本對馬島主平義真來問“華戎兵事”,居心叵測地鼓動他們有所行動,他們聽了以後也只是笑笑(20),因為他們深知,“倭性狡猾,而此書辭,明是賣哄熒惑之言,窺伺之態,有不可測知”(21)。

特別是,儘管痛恨清朝而眷念大明的朝鮮文人心存幻想,但畢竟他們對吳三桂開門揖盜的行為仍然記憶深刻。康熙十六年(1677),當吳三桂還在南方和清廷對峙的時候,沙河驛原來四時上供的吳氏父祖墳墓,就已經被清朝官方搗毀。這一年,出使北京的韓泰東在日記裏記載,“雲南舉事之後,(清廷)發葬磔屍,以戮辱之。其父冢則只納一部空櫬,不獲其屍,但掘毀而已”(22)。他覺得,吳三桂不僅引清兵入關,把大明江山拱手送人,而且一方面拒不赴李自成之召,害得父親丟了性命,一方面又舉事造反,讓祖父屍體被清人棄骨揚灰,真是既不忠又不孝。

所以,他在日記中重重地記了一筆,“始則納腥羶,穢亂區夏,末乃豪據一隅,身僭大號,蓋未嘗有為朱氏扶立血胤、規復舊物之意,實中華亂賊,清虜叛臣”(23)。

久久等待之後,康熙十八年(1679)三月,終於傳來了吳三桂兵敗身死的確實消息,漸漸他們也知道了,“三桂即位於衡山之陽,國號大周,改元弘化,而原無立朱氏之事”(24)。於是,他們暗自慶幸,慶幸自己沒有輕舉妄動,因為吳三桂並不是為“反清復明”而忍辱負重的姜伯約,而是大逆不道想當皇帝的僭越者。

四 遼東見聞:尋訪散在關外的吳三桂舊部

不過,有時侯人的心理很奇怪,本來在觀念上被看成是從逆的叛賊,一旦和自己面對面,觀感也有一些微妙變化,真所謂“耳聞不如眼見,親近改變舊嫌”。在吳三桂敗死之後那幾年,作為反覆無常的“貳臣”,在中國文獻中,吳三桂迅速被口誅筆伐。康熙皇帝説他是“反覆亂常,不忠不孝,不義不仁,為一時之叛首,實萬世之罪魁”(25);漢族士人覺得他朝三暮四,為一己私慾而絕不是“反清復明”。

所以,儘管他在起兵時發佈過那篇《反清檄文》,打出“反清復明”的旗號,希望用漢族意識來凝聚反清力量,但意外的是,並沒有多少人相信他的鬼話,滿、漢、朝、野各方似乎都形成一致印象,要把吳三桂釘在歷史恥辱柱上。

這種評價當然影響了朝鮮人,他們本來就對吳三桂沒有好感,一直鄙夷這個反覆無常的奸雄。在吳三桂敗亡後,他們也會跟着抨擊,像康熙二十二年(1683),著名的朝鮮文人金錫胄(1634—1684)路過山海關的時候就寫詩説,“次第邊城失,當年此亦孤。深仇天豈戴?大盜地盡輸。西北崩隍在,東南半壁無。白頭還舉事,吾且爾何誅”(26)。

但有趣的是,已經漸漸接受“大清”的漢人這樣説倒也罷了,原本把清帝國視為“夷狄”的朝鮮人,有時也會在對吳三桂“反清復明”的想象之中,對吳三桂的觀感有一些彷徨。朝鮮君臣在三藩之亂中猶疑不定,這種猶疑似乎一直延續到吳三桂敗亡之後。儘管希望最終變為失望,但那種複雜的希望,卻很容易引起朝鮮人對吳三桂的另類想象。特別是,當一些朝鮮使臣來到遼東親見吳三桂舊部,和他們有了親密接觸之後,他們竟然對吳三桂產生了另一種感覺。這些吳三桂舊部因為失敗,被清廷流放在東北各處(27)。

或許是清帝國覺得,將逆臣放在自己的老巢可以稍稍放心罷,吳三桂兵敗後,一批“從逆”官員被流放到關外,他們或為僧人,或為塾師,或為遊民。由於這些吳三桂舊部恰恰在朝鮮使者路經的遼陽、瀋陽等地居住,因此常常和朝鮮使團不期而遇。在普遍文化並不高的關外,喜歡炫耀文采的朝鮮文人遇到這些精通或粗通文墨的漢人,常常會格外高興。三藩之亂平定後不久的康熙二十五年(1686),朝鮮使臣吳道一(1645—1703)在瀋陽遇見一個叫做劉君德的文人,在筆談中,他發現這個人“文理粲然,甚

不易得”。詢問之下,原來他是關內的漢族人,曾在雲南吳三桂那裏做翰林侍讀,他對於“理”和“詞學”自有一番自己的見解,“尚藻華而絀理致”。

他對朝鮮使者説,那些空洞的性理之學能感動人,所謂“濂洛風雅”只是“酸氣撲人”,倒是“精詣動人處,蓋深於詞學者”。雖然恪守朱子理學的朝鮮文人吳道一併不認同這番議論,但也覺得,他的這番議論很是新鮮,更何況他能夠引經據典,讓朝鮮人覺得,他真是有學問的“雲南學士”。不過,當話題漸深,吳道一問到吳三桂及“雲南兵敗城陷時事”的時候,這個劉君德公然回答説,“吳平西(吳三桂封平西王)有勇力膽略,不幸嬰疾,心血枯盡而死,其孫世璠亦英明文雅,濟以渾厚,兵戈之中,不廢書籍,及其城陷之日,索刀將自裁,宦侍輩扶掖止之,奮拳大罵曰:自古豈有降天子哉,即刎頸而死,皇后亦與之同死”。

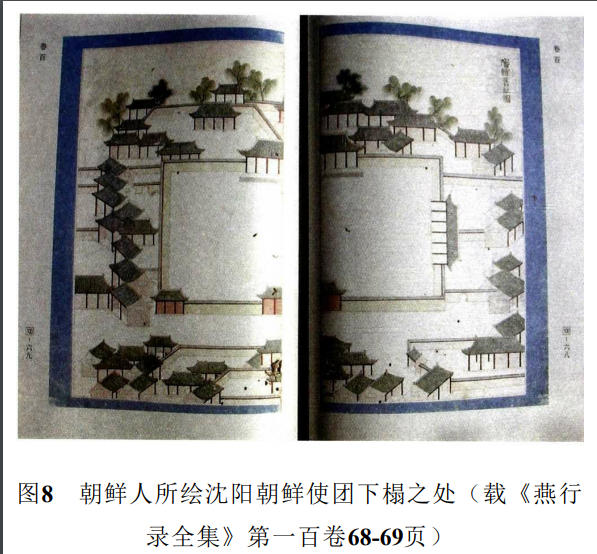

這番話讓朝鮮使者很是吃驚。而當劉君德説到自己,痛苦萬端,寫下“為賊所生擒,求死不得,致有今日名義掃地,愧罪千萬”這番話,並且悽咽泣下的時候,更讓驚愕之中的朝鮮正副使不知所措,只好百般安慰,還贈送了朝鮮的壯白紙、小刀、扇子和筆墨(28)。(見圖8)圖8 朝鮮人所繪瀋陽朝鮮使團下榻之處(載《燕行錄全集》第一百卷68-69頁)

這使朝鮮人很感困惑。有一個朝鮮使者李宜萬在瀋陽西街見到被流放的文人,即號稱剩人和尚(又自號辱翁)的林本裕,他曾小心翼翼地詢問吳三桂的真心,“或謂之忠,或謂之逆,何説為的”?林本裕雖然謹慎,但還是回答説,“事成則忠,事敗則逆”,他的理由是,吳三桂的失策只是在於自己稱帝而“不立義帝”,在大勝之後“想兒子講和,豈非婦人女子見識”而已,這讓朝鮮使者深深感受到他對吳三桂愛之深,責之切(29)。

林本裕受到清廷嚴格監管,他的詩文被清廷下令禁燬,據説,他每次筆談涉及“清朝事,則輒呼燭燒之”(30),讓朝鮮人感覺他“樞機之周慎”。但其他人卻不同,往往在外國使者面前放膽直言。比如吳道一在遼東曾見到過一個叫郭垣的人。郭垣祖籍江西南昌,父親郭朝瑞在吳三桂手下從刑部郎中、鴻臚卿、大理正卿,一直做到通政司,吳三桂兵敗後被安置在周流河居住,大概郭垣就是隨着家庭被流放關外的。當吳道一詢問郭垣“吳藩敗時有殺身取義者否”這一問題時,他先舉出吏部郎中穆廷選,並大大地讚揚他“城陷之日,夫妻俱從容就死”,再舉出吏部尚書方光琛,“為虜所擒,憤罵不屈而死”,還説“其餘殉節者亦頗有之,今難一一備陳”(31)。

而吳道一遇到的另一個雲南流放文人朱秀,也好像始終沒有改變他擁戴吳三桂的立場,在被問到“清國既統一天下,吳平西何不服事,以享富貴,而浪取滅亡之禍”的時候,雖然沒有直接反駁,但也很含蓄地回答説:“自有萬世公論,今不必煩問,亦不敢煩説。”(32)與其説吳三桂部下眷念大明,倒不如説他們始終反清。

他們對清王朝的敵意,讓他們心中充滿憤懣和怨毒。當他們見到朝鮮使者的時候,總會特意介紹那些與清王朝格格不入的人物,像朱秀給吳道一介紹誰是“當世名士”的時候,他舉出的一個是雖然“仕於清,不容而退隱”的江南汪遠,一個是被迫赴舉卻以“親老為解”慟哭不受功名的陝西李因篤,這讓朝鮮人覺得“近來中國淪於左衽,而文章節義之士,尚不乏人”(33)。

當朝鮮人向他們問起吳三桂的時候,他們也總是固執地讚揚舊日領袖,像郭垣回答金昌業“吳王勇略如何,身材大小如何,髯須多少如何”這一問的時候,這個其實並未真的見過吳三桂,也未必真的經歷過三藩之亂的郭垣,卻也言之鑿鑿地説:“魁偉俊材人也,自幼在戎馬行中,軍略超眾,髯須長大,乃貴人相也。”(34)

另一個叫李素的人,在見到朝鮮使者的時候,也回憶説:“吳王在雲南,遇士卒善飲酒,每遇戲,好點嶽武穆事,見之大哭,仍曰:天下如此,(按:原文如此,疑有缺字)藩竟不是人。言訖復哭,哭罷復飲,此可見其志所在也。後來事雖不厭人意,要是雄傑間世人也。”(35)

冬去春來,康熙二十五年(1686)春天朝鮮使團返回朝鮮途經瀋陽時,吳道一又遇到了劉君德,故人相逢,彼此格外親熱。由於感到清國已經安定,復明往事已成幻夢,而朝鮮使團也經歷了北京一月的所見所聞,於是,吳道一在筆談中提出了自己的疑問:“在燕京時,聞清朝皇帝酷好文辭雲,先生亦有所聞否?”話一出口,吳道一也許覺得頗有不妥,便解釋説:“此等事非所敢問,而妄恃見許,敢此煩問。”而劉君德仍在紙上寫道:“酷好文辭,喜獎文士,信然信然。

但僕等局外之人,故聞之亦等秦越耳。”當吳道一再次問到:“聞清皇蠲除民賦,慰悦四方,否?”劉君德便無奈地用筆回答説:“上之美意,則或有之,但臣下奉行不力,恐徒成空文。”吳道一明白,這是一個聰明人能夠回答的極限了。於是便請劉君德賦詩書紙以作紀念,劉君德寫了一首唐人絕句給他,詩云:“燕趙悲歌士,相逢劇孟家。寸心言不盡,前路日將斜。”用“悲歌”之辭,用“劇孟”之典,可以想見他無力迴天的蒼涼心境(36)。

五 “閒坐説玄宗”:朝鮮使者聽吳三桂舊部説天寶遺事

“關外年年經風雪,遼東歲歲逢舊人”。從三藩之亂後,自康熙、雍正到乾隆初的若干年中,很多朝鮮使者都在遼東遇見吳三桂舊部下或他們的後人。在這個滿人的龍興故地,打心底裏瞧不上滿人的朝鮮使者,似乎覺得這些漢人倒是有文化的筆談對手。康熙五十一年,金昌業(1658—1721)在途中又曾遇見了郭垣和他的父親郭朝瑞,遇見了江西南昌人金某。康熙六十年(1721),李正臣(1660—1727)則遇見六十四歲的揚州人、善於推步之術的蔣寅(37)。雍正元年(1723),李宜萬(1650—1736)在瀋陽見到了號稱“遼東三老”之一的林本裕(1652—1737以後)(38)。

一直到乾隆二年(1737),李喆輔1691—?)還再一次見到已八十六歲的林本裕,這時離吳三桂敗死,已經過去了一個甲子。親見親聞吳三桂舊部聽他們敍述往昔,給他們一個迷離的印象和含糊的故事,這個印象打散了記憶,這個故事攪亂了歷史,讓他們的感性和理性產生衝突。歷史褒貶常常表現的是“後見之明”或者“從眾之説”。當時人對當時事,總不免有“夢裏不知身是客”的當局者迷,事後書寫的歷史書,剩下手術刀式的冷峻和解剖圖式的準確,卻篩掉了當時的心情和感覺。面對面筆談的是朝鮮使者和吳三桂舊部,朝鮮使者們看到的是活生生的真人,不必用事後的政治倫理去評判。

我們驚訝的只是,這批吳三桂舊部竟然如此固執地維護着吳三桂的死後聲譽,堅持着和大清王朝的對立立場,他們甚至不惜向朝鮮出賣大清的情報,這倒是過去不曾知道的。舉一個例子罷。康熙二十三年(1684),朝鮮人趙師錫為了刺探清國的政治情報,曾經派人向吳三桂舊部郭朝瑞(1631年生)打聽(39),郭朝瑞就是前面提到的郭垣的父親,他住在離瀋陽一日路程的周流河。多年來,他曾多次見到朝鮮使團官員,認識不少朝鮮文人如南九萬、崔錫升等。當他接到趙師錫的來信,就立馬回信給朝鮮人,説了一大堆半是傳聞、半是情報的消息,像康熙在承德避暑時,“大殿中柱名曰擎天柱,聲若霹靂,崩壞五尺許”,“近日宮中,夜聞鬼哭怪號,作祟非常”,“(康熙)行獵之時,忽然狂風大作,從晨至午,風息之後,沙石約有尺許,將康熙所着衣服吹去,渺無蹤影”。

他還告訴朝鮮人説,康熙不聽有關“內遠聲色,外絕遊田,息兵養民”的好言相勸,卻把諫言的人打了一頓,還“親執杖以撞之,體無完膚”等等。他特別向朝鮮官方透露吳三桂故地雲南情況,他説,征服雲南的大清官員腐敗貪污,而云南十八家土司“因撫綏不善,俱有負固之心,且招納流亡,收留平西王下舊人更多,是有待時而動之意也”(40)。

究竟是為了給吳三桂復仇,還是有意迎合和討好朝鮮君臣?從他不惜當密探,給朝鮮通風報信的架式看,大概這個人的心思並不磊落光明,從他所説的情報幾近荒誕來看,可能他的性格也頗奔競浮躁。他雖然在信中説自己是“亡國臣僕,身陷泥中,逆旅得遇高明”,願意披瀝肝膽,但他又表示了心底對錢財的貪戀,他在信中説,如果朝鮮能夠給他“少加賙恤,以濟涸轍之魚”的話,他願意作朝鮮的“偵事之人”,把情報上呈“貴國主”。可見此人心地並不單純,所以在二十八年後的康熙五十一年(1712),金昌業在周流河又見到此人,已經察覺他並不可靠,金昌業在日記裏説,他“頗有文翰,而為人浮誕,言不實雲”(41)。

但是,當時的朝鮮人一方面出於對清朝的仇視,一方面出於對情報的需要,仍覺得這個吳三桂舊部“情理實為矜惻”,所以就連國王也下令,“其情誠可矜,使臣之行,優齎盤纏,以周其急可也”。

今天,也許我們不必討論他出賣清國情報給朝鮮人是否“賣國”,也不必強調他以夸誕通報以換取錢財是否“可恥”,只是朝鮮人記載的他的舉動以及關外吳三桂舊部的言行,處處讓人覺得這些舊部對吳三桂,真是有相當奇怪的忠誠和固執。

尾聲:蓋棺論定身後事

吳三桂和他的部下起事,未必是懷念故國而擁戴大明,他們恐怕只是為了“撤藩”而反清。朝鮮人未必贊成吳三桂,卻是真心地眷戀大明。這一點到了康熙末年,朝鮮文人也漸漸清楚,便不再對吳三桂有太多的同情。像金錫胄的後人金昌業,在康熙五十一年出使清國時,雖然對這個“世人皆曰殺”的吳三桂是否“開關納清為罪”感到疑惑,説當時“皇城已陷,帝殉社稷,天下亡矣”,吳三桂無法自保,更無法殺逆賊(李自成),“使三桂徒守一切之義,不與清兵併力,則畢竟見破於自成,而清兵亦自入關矣,天下事亦何益哉?”但是,他還是覺得,吳三桂最重要的罪過就是“不立大明宗室,失天下望,身自僭號,竟至敗滅,喪失名節”(42)。

康熙六十年(1721)是辛丑年,這年冬天,李正臣(1660—1727)率團出使清國。在遼東一地看到四塊大碑,傳説中此地乃是吳三桂冢,可他看來看去,發現四塊碑都是明朝王姓官員的神道碑,並沒有吳三桂和他的家人,顯然這是明代王氏的家族墓地。於是,他便詢問同行的翻譯金慶門。金慶門是個極其精通中國事務的譯官(43),他回答説,自從清帝剿滅三藩之後,“盡殺三桂之九族,盡掘三桂之先冢。況三桂死於南方,豈葬於此”。

説到這裏,他細細地向李正臣敍述了吳三桂的故事:甲申闖賊之變,大明覆亡,此際吳三桂持重兵守大藩。不顧父死,請兵於清朝,殺賊報仇,天下之論三桂者,譭譽紛紛,要觀其末梢所為。其後三桂果起兵,幾得天下半。旋乎身死而兵敗,前日之譽三桂者,由是而尤增氣焉。但是他告訴李正臣説,實際情況並不是這樣,因為十年前他在留守鳳凰城的時候,曾和流放到那裏的吳三桂舊部敍談,“盡得其事顛末甚詳”,他説:

蓋其反清朝,非為故君之地,實自為之計也。初則受封為平西王,俄奉清朝皇帝之命,攻永曆皇帝於緬甸,生擒永曆皇帝,俾絕朱氏之血食,而仍自王其地。及復舉事,自稱大周,建元昭武,則其身死兵敗者,不必清朝威武之所加,想應明朝列聖在天之靈,陰有以滅絕之也。其無父無君之罪,可勝誅哉(44)

這一席話説得李正臣如夢方醒。這時,歷史和價值都很簡單明瞭,無論是大清國官方“十惡不赦”的定論,還是漢族文人半失望半怨恨的感懷,還是朝鮮官員懷念大明鄙視大清的心理,似乎在合力把吳三桂釘在了恥辱柱上。幾年後,朝鮮使臣趙文命在路上想起吳三桂,就寫了一首詩,説:人言三桂心猶漢,我識通天罪莫逃。當日若興真義旅,白頭寧着柘黃袍。(45)時勢畢竟比人強,歲月也能磨銷記憶。再過十來年,就連曾經對吳三桂抱有極大好感的林本裕,也只好承認大清國皇帝的新政,是“寬仁盛德,敬宗睦族”(46)。

到了三藩之亂平定六十年之後,這件事情早已在人們心中淡去,無論在漢族文人還是在朝鮮文人心中,吳三桂已經是不必再説的“貳臣”和“逆賊”,朝鮮文人和大清朝廷的評價已經不再衝突。雖然,一個叫做盧以漸(1720—1788)的朝鮮文人想起了吳三桂的時候,還偶然地聯想到了圖謀恢復漢室不幸身死的三國蜀漢名將姜維,但是,他還是覺得,吳三桂究竟不能算姜伯約,因為他“終作開門納賊之人”

(47)。

————————————————————

(1) 整個清代,朝鮮使者在中國境內的途徑是被規定的,大體上從義州出發經柵門,一共三十站:即鳳凰城—松站—通遠堡—連山關—甜水站—狼子山—遼東(以上東八站)—十里堡—瀋陽—邊城—周流河—白旗堡—二道井—小黑山—廣寧—十三山—小淩河—高橋堡—寧遠衞—東關驛—兩水河—山海關—撫寧縣—永平府—沙河驛—豐潤縣—玉田縣—薊州—三河縣—通州。整個中國境內的旅行,包括休

整與在途,大約需要一個多月,所以,各類《燕行錄》的記錄,多是北中國這一路的風土人情。又,

關於明清兩代朝貢路線的變化,朝鮮人徐有聞(1762—?)有一個簡略的記述:“先時,女真作

亂,以遏朝鮮使者朝天之路,大明成化十六年,我國以改路之意問於天朝,事下兵部議之,職方郎中劉大受曰:朝鮮往來之路,自阿骨關歷遼陽、廣寧、屯田衞入山海關,入京不遠好矣,然此非祖宗本意也,若自鴨綠直抵屯田衞、山海關,則恐為他日之憂。事寢不行。阿骨關即連山關也。大抵渡鴨綠,不由遼東、瀋陽,直有五六百里捷徑,而事不如意,甚為慨然。”見徐有聞《戊午燕錄》,載《燕行錄全集》第六十二卷,239頁。

(2) 李 (1737—1795)《燕行紀事·聞見雜記上》中記載路程説,“自鳳凰城到瀋陽,四百四十三里,

瀋陽到山海關八百三里,山海關到燕京,六百六十里,通計三千一百二十六里,除我境,實為二千五

十里”,自瀋陽到山海關,是中節,山海關以西,則是終節。但他又説明,明代原來貢路是從遼東直

取鞍山,自海州衞以下,皆沿海而行,清代則改經瀋陽,所以,到十三山才見水色,到松山堡才近海濱。《燕行錄全集》第五十二卷,634—637頁。(3) 吳道一(1645—1703)《丙寅燕行日程》,《燕行錄全集》第二十九卷,170頁。

(4) 韓德厚曾於雍正十年(1732)與李宜顯同赴北京,其《承旨公燕行日記》中記載山海關附近的文廟“殿宇荒涼,規模草率,不成貌樣。古帝王尊師重道之治,固不足貴之於夷虜,而大抵大小寺塔,

則遠近相錯,極其侈靡,聖廟則殆於蕪廢,由是儒風掃地,習俗淪陷,人人以弓馬商販為事,不知文

學為何樣物事。餘於一路上及留館之時,輒求儒生經士,而曉解文字者絕稀,間或有秀才為名者,而

蠢蠢貿貿,無足與語。中華文物無地可尋,足令人釀涕也”,見《燕行錄選集》下冊,530頁。

(5) 吳偉業《圓圓曲》,《吳梅村詩集》(上海:上海古籍出版社,1990)卷三,78頁。

(6) 《李朝實錄》(首爾:國史編纂委員會,1973)《仁祖實錄》卷四十五,仁祖二十二年(1644)五

月甲午。

(7) 成以性《燕行日記》,《燕行錄全集》第十八卷,148—149頁。

(8) 趙珩《翠屏公燕行日記》,《燕行錄全集》第二十卷,221頁。

(9) 以上可以參看葉高樹《清代文獻對吳三桂的記述與評價》,載《台灣師大歷史學報》(台北,2000年6月)第28期,85—108頁。感謝台灣大學博士候選人林韻柔從台灣為我複製這一論文。

(10) 孫萬雄《燕行日錄》,寫於康熙十六年(1677),《燕行錄全集》第二十八卷,340頁。(11) 《同文匯考》(首爾:國史編纂委員會,1978)第二冊補編卷一“使臣別單”中記載説,朝鮮人李宇鼎在當年十二月就已經在大清境內聽人説到了這一事變。1578—1580頁。

(12) 《李朝實錄》之《肅宗實錄》卷一,25頁。轉引自莊吉發《他山之石—朝鮮君臣論盛清皇帝》,

載李國祁編《郭廷以先生百歲冥誕紀念史學論文集》(台北:台灣商務印書館,2005),81頁。

(13) 《李朝實錄》之《顯宗改修實錄》第二十八卷,顯宗十五年(1674,即康熙十三年)五月二十日。

(14) 《李朝實錄(肅宗)》第一卷,肅宗元年(1674)十一月十三日。

(15) 林春勝、林信篤所編《華夷變態》(東京:東方書店,1975)卷二《吳三桂檄》,52—54頁。對

於這篇檄文的真偽,1931年朱希祖有一些討論,見朱希祖《吳三桂周王紀元釋疑》,《歷史語言

研究所集刊論文類編》(歷史類·明清卷)(北京:中華書局,2009)第一冊,393—401頁。

(16) 我在第一章中曾經提到,在中國文獻中吳三桂的這篇檄文都不見收錄。原因很可能是,官方既不

願意人們讀到這篇充滿漢族民族情緒和大明歷史意識的文字,也不願意讓涉及歷史機密的消息廣為傳播,因而把它當作悖謬之文禁止,而人們既害怕涉及政治忌諱招惹迫害,又把吳三桂的宣誓當作笑柄,覺得這只是惺惺作態,以至於這份歷史資料不存於中國,倒保留在日本和朝鮮的記憶中。

先是收在日本人編的《華夷變態》中,接着又在朝鮮國王那裏引起極大關注,被收錄在《李朝實錄(肅宗)》卷四,16頁,肅宗元年(1675)六月己未。可參看前引葉高樹《清代文獻對吳三桂的記述與評價》。

(17) 《李朝實錄(肅宗)》卷七,肅宗四年(1678,康熙十七年)三月日。

(18) 《李朝實錄(肅宗)》卷六,肅宗三年(1677)十一月九日。撰寫實錄的史臣也説,“天道悔禍於赤縣,而人心未忘乎朱氏,三桂一呼於雲南,羣雄並應於海內。乘此之幾,我若提兵渡遼,直搗巢穴,王師攻其南,我兵擊其西,則可以殪蛇斬豕,掃清腥穢,庶幾雪仁祖之遺恥,報神宗之至

德,使天下萬國,知三韓忠節,猶有不泯”。可見這種想法當時很流行。

(19) 《李朝實錄(肅宗)》卷三,肅宗元年(康熙十四,1675)三月二日。

(20) 《李朝實錄(肅宗)》卷三,肅宗元年(康熙十四,1675)六月三日。

(21) 《李朝實錄(肅宗)》卷四,肅宗元年(康熙十四,1675)十一月一日。平義真的信中説,“大明

舊臣吳三桂,輔翊先帝幼子,久懷立孤丕運恢復之籌,分箚倡良將,杖節舉義兵,方欲樹創業守成功,而今業已圖南北兩京……貴國地近靺鞨,道通中原,不知干戈餘殃,無及邊徼耶”。應該説,日本方面對於吳三桂的起兵,有相當大的關注,他們始終試圖通過朝鮮獲取更多有關情報,這一點可以參看《華夷變態》卷三,135—136頁,170頁。

(22) 韓泰東《兩世燕行錄》,《燕行錄全集》第二十九卷,289頁。

(23) 韓泰東《兩世燕行錄》,《燕行尋全集》第二十九卷,218頁。

(24) 《李朝實錄(肅宗)》卷十一,肅宗七年(康熙二十年,1681)三月十八日,冬至兼謝恩使金壽

興向肅宗的稟報。

(25) 《清實錄·聖祖仁皇帝實錄》卷四十六,14頁,康熙十三年二月辛酉。

(26) 金錫胄《息庵先生遺稿》(韓國曆代文集叢書603冊)卷六,327頁。又,此卷亦見於金錫胄《搗椒錄》卷下,收入《燕行錄全集》第二十四卷。

(27) 關於東北流人,謝國禎先生有《清初東北流人考》一文論之甚詳,見氏著《明末清初的學風》

(上海:上海書店重印本,2006)。但有關三藩之亂後的流人,謝國楨先生主要討論的是陳夢雷

等著名人物,未涉及這些被流放的非著名士人。

(28) 吳道一《丙寅燕行日乘》,《燕行錄全集》第二十九卷,155頁。

(29) 李宜萬《入沈記》附《聞見錄》,《燕行錄全集》第三十卷,281—283頁。

(30) 李宜萬《入沈記》附《聞見錄》,《燕行錄全集》第三十卷,283頁。

(31) 吳道一《丙寅燕行日乘》,《燕行錄全集》第二十九卷,157頁。有趣的是,二十多年後的康熙五

十一年即1712年,朝鮮使者金昌業、崔德中又再次見到郭垣,這時吳三桂已經死了三十五年,可他仍然堅持相信,吳三桂是“魁偉俊材人也,自幼在戎馬行中,軍略超眾,髯須長大,乃貴人相也”。見金昌業《燕行日記》卷一,《燕行錄全集》第三十一卷,346頁。

(32) 吳道一《丙寅燕行日乘》,《燕行錄全集》第二十九卷,197頁。

(33) 吳道一《丙寅燕行日乘》,《燕行錄全集》第二十九卷,196頁。

(34) 金昌業《燕行日記》卷四,《燕行錄全集》第三十二卷,228頁。

(35) 金昌業《燕行日記》卷二,《燕行錄全集》第三十一卷,391頁。

(36) 也許是受到吳三桂舊部的刺激,吳道一覺得記載鳳凰城到山海關沒有軍隊,認為“蓋清人不但專意

南方,不以我國為慮。以弓馬馳突為能事,至於關防城守等事,不甚致力,蓋其習俗然也”。他覺得“誠得精兵數萬,一渡遼河,則關外千餘里,庶有長驅破竹之勢,而一任其據有神器,肆然稱帝,直欲發一慟也”。吳道一《丙寅燕行日乘》,《燕行錄全集》第二十九卷,165頁。

(37) 李正臣《燕行錄》,《燕行錄全集》第三十四卷,235頁。

(38) 李宜萬《入沈記》,此即《家山全書農隱遺稿》中之兩卷,《燕行錄全集》第三十卷,279頁。

(39) 據金昌業記載,郭氏之父是吳的刑部郎中,後轉鴻臚正卿,三任大理正卿,轉通政使。

(40) 《李朝實錄(肅宗)》第十五卷,朝鮮肅宗十年(1684)十二月三日。

(41) 金昌業《燕行日記》卷四,《燕行錄全集》第三十二卷,228頁。

(42) 金昌業《燕行日記》卷二,《燕行錄全集》第三十一卷,390頁。

(43) 金慶門的事蹟,可參見金慶門撰《通文館志》

(首爾:首爾大學校奎章閣韓國學研究院影印本,2007)卷首。

(44) 李正臣《燕行錄》,《燕行錄全集》第三十四卷,253頁。

(45) 趙文命《燕行錄》,《燕行錄全集》第三十七卷,105頁。

(46) 李喆輔《丁巳燕行日記》,《燕行錄全集》第三

十七卷,448—449頁。

(47) 盧以漸《隨槎錄》