從未有哪一種語言像英語這樣佔領過世界,然而抵抗有意義嗎?_風聞

晴晏-认识人类-探寻事物的边界及其可能2018-11-08 17:49

2018年5月16日,紐約,律師Aaron Schlossberg在咖啡廳裏聽到幾位工作人員在講西班牙語。他瞬間暴怒,威脅要打電話給美國移民和海關執法部門,並且跟咖啡廳投訴説:“你的員工在對客人講西班牙語,然而他們應該説英語……這裏是美國。”這段現場視頻被放到網上後引發眾怒。一星點評如潮水般湧入了這位律師執業律所的Yelp(注:類似大眾點評)頁面,律師本人也在其曼哈頓公寓外遭遇“fiesta”(嘉年華)抗議,其中包括一輛眾籌來的taco(墨西哥玉米卷)售賣車,以及一個mariachi(墨西哥流浪藝人)樂隊,以便在他上班路上為他唱一首serenade(小夜曲)。(注:這幾個單詞都是來源於西班牙語但已被英語吸收的詞)

(後被證明Schlossberg先生不是第一次以這樣的原因走紅網絡)

(拉丁派對式抗議)

隨着特朗普政府對移民的鎮壓加強,在美國説任何英語之外的語言都可能付出一定代價,有時甚至會帶來危險。Schlossberg先生表現出的憤怒還有其更深的本土主義根源。揚英語而抑其他語言在過去一百多年裏一直都是英國和美國民族主義的一個支柱。這種語言排他主義,我們早在1919年羅斯福總統對美國國防協會演講時就曾聽到過。當時他宣告:“在這裏(美國)我們只有空間給一種語言,那就是英語,因為我們希望(美國)這個大熔爐將我們的民眾都變成美國籍的美國人,而不是一個寄宿在多語言公寓裏的棲居者”。

結果證明,羅斯福完美地開了歷史的倒車。一百年的移民歷史幾乎沒有改變英語在北美的地位。如果有,那也是讓它的地位比一百年前更強了。事實上,從全球角度來看,並非美國遭受到了其他語言的威脅,而是全世界正在遭受英語的威脅。

英語無處不在,無處不是英語統治的地方。從一個歐洲小島的邊緣起步,它長出了巨大的體型和驚人的影響力,成為了近4億人的母語,10億人的第二語言,至少59個國家的官方語言,以及更多國家的非官方通用語。歷史上沒有其他任何一門語言有過如此數量的使用者,或佔領過這顆星球更大的地盤。它如此雄心勃勃:它是通往教育和國際貿易領域的黃金門票,是父母的夢想和學生的不幸,它從窮人堆裏揚起幸運兒。它無法迴避:它是國際商務、網絡、科學、外交、星際導航、鳥類病理等多個學科的語言。它所到之處,屍橫遍野,只留下被壓垮的方言,被遺忘的語種,和被撕裂的文學。

要追蹤英語日漸增長的影響力,有一個非常直接的方法,就是研究英語詞彙滲入其他語言的路徑。在一千多年的時間裏,英語曾是一個豪氣的語言進口商,它吸收了大量來自拉丁語、希臘語、法語、印度語、納瓦特爾語以及很多其他語言的詞彙。然而,隨着20世紀美國成為超級大國,以及世界變得愈加緊密,英語成了語言的淨出口商。2001年,《英語,多點兒,再多點兒,更多點兒》的作者,專門研究英語在各地區的流變的德國學者Manfred Görlach,出版了《歐洲英語詞典》,其中彙集了從16種歐洲語言中搜尋出的英語詞彙。最為流行的包括“last-minute”, “fitness”, “group sex”,以及一系列與航海和火車旅行相關的詞彙。

(Englishes, More Englishes, Still More Englishes, and Even More Englishes(貌似把名字改短了))

(歐洲英語詞典)

在某些國家,比如法國和以色列,成立了專門的語言委員會來創造自己的新詞以便對抗英語浪潮,然而在大部分情況下這都沒什麼用。(正如記者Lauren Collins挖苦地説:“難道真有人認為會有法國年輕人在學校禁令下,就用 texto pornographique來取代‘sexting’嗎?” )拜網絡所賜,英語的擴張又加速了。

英語對其他語言施加的萬有引力也同樣出現在了小説領域。作家及翻譯家Tim Parks曾説過,歐洲小説越來越充斥着一種變性的、國際本土式的、被剝奪了國家特色且難以翻譯的文字遊戲或語法。這種形式的小説,無論是寫就於荷蘭語、意大利語還是瑞士德語,不僅吸收了英語的風格,並且可能不知不覺中就將自己限制在了一種在英語語境下更易消化的描述方式裏。

然而英語的影響如今遠不止藉詞或者文學影響這麼簡單。米蘭優爾姆大學的研究人員注意到,在過去五十年間,意大利語法已經轉向了模仿英語模式的形式。比如,在指示身體部位時,所有格的使用取代了反身代詞,以及更頻繁地將形容詞置於名詞之前。德語也越來越多地採用英語語法形式。而在瑞典語中,英語正在影響其造詞規則及發音。

在英語世界中,很少有人質疑英語是打開全世界的知識及地點的鑰匙。英語的霸權太自然了,以至於人們根本就看不見。抗議它就像是對着月亮大喊大叫一般徒勞。而在英語世界之外,使用英語生活就像是在一個巨大的黑洞附近漂流,其引力使得周圍所有事物都變了形。英語每擴張一點,這世界就變得更同質化一點,也就更平淡乏味了一點。

直到不久之前,英語的故事還和其他語言差不多:通過一系列的征服、貿易和殖民傳播開來(有些語言,如阿拉伯語和梵語,也通過其聖語的地位而流傳開來)。但是,在二戰結束後到新千年開始之間的某個點,英語一躍而起,達到了無論“通用語”還是“全球語言”都無法準確描繪的頂峯地位。它從一種占主導地位的語言變成了荷蘭社會學家亞伯拉姆·德·斯瓦安(Abram de Swaan)所説的“極中心”語言。

德·斯瓦安將語言分為四種。金字塔底的是“邊緣語言”,數量佔據所有語言的98%,但僅被全球少於10%的人所使用。這類語言絕大部分都是口頭語言,幾乎沒有任何官方地位。稍高一級的是“中心語言”,或者叫“國家語言”,它們有自己的文字,在學校被教授,並且有一片屬於自己的領土:立陶宛講立陶宛語,朝鮮半島講朝鮮語,巴拉圭講瓜拉尼語等。

再高一級的是12種“超中心語言”:阿拉伯語,漢語,英語,法語,德語,印度語,日語,馬來語,葡萄牙語,俄語,西班牙語和斯瓦西里語——除斯瓦西里語外每種都有超過一億名使用者。這些是你可以用來旅行的語言,它們超越國家將人羣聯繫在一起。作為殖民的遺產(但也不盡然),它們廣泛地被用做第二語言。

現在終於,我們走到了金字塔尖,走向那種將超中心語言也聯繫到一起的語言。這裏只有一種:英語,那種被德·斯瓦安稱為“將全世界語言系統連接到一起的極中心語言”。日本小説家水村美苗也類似地將英語描述為一種“世界語”。對水村美苗而言,讓英語如此通用的原因不是因為它有如此多的母語使用者——漢語和西班牙語更多——而是因為它“被全世界最多的非母語使用者所使用着”。她將英語比作一種貨幣,當它被越來越多的人所使用,直到某天這個數量達到了臨界值,它就成為了一種世界貨幣。文學評論家Jonathan Arac説得更直白,在一篇被他稱為“英語全球主義”的評論文章裏,他提醒我們“文化中的英語,正如經濟中的美元,是將知識從本土翻譯到全球的媒介。”

在過去幾十年裏,隨着全球化的加劇以及美國持續的全球霸主地位,英語的擴張又注入了新勢頭。2008年,盧旺達將教育系統全面從法語轉為英語,而在此之前14年,英語就已經成為了這個國家的官方語言之一。對此,官方解釋是,這是政府為了將盧旺達打造成為非洲科技中心所做出的努力。而在非官方説法裏,很多人都認為這其實是在表達對法國政府於1994年前支持以胡圖人為主的政權的厭惡,同時也反映了盧旺達統治精英大部分都講英語的現實,因為他們很多都是在西非英語國家的流亡生活中長大的。2011年南蘇丹獨立時,他們選擇了英語作為官方語言,儘管當時只有極少量資源及合格的人才來教授英語。當時的高等教育部將這一舉動合法化為旨在讓這個國家“不同以往並且現代化”。南蘇丹電台的新聞部主任稱,南蘇丹可以藉此“成為一個國家”並且“和世界上其他地方交流”——對於一個擁有50多種當地語言的國家而言,這的確是個合情合理的目標。

(非洲的語言之多的確令人頭疼,這張圖只展示了一部分)

東亞的情形也同樣戲劇化。中國目前將英語作為第二語言的人數已超過了任何其他國家。有些傑出英語教師甚至成為了名流,在體育場裏為成千上萬的學生提供場面宏大的課程。在韓國,社會語言學家Joseph Sung-Yul Park表示,英語就是一個“國家宗教”。即使對工作並無明顯益處,韓國的僱主們也期待你可以講一口流利的英語。

(李陽和他的瘋狂英語)

在韓國,這種對英語的追求經常被稱為yeongeo yeolpung,即“英語狂熱”。儘管大多數時候這都指代一種對於教學和專注的狂熱,但有時候這種“狂熱”也會溢出到醫療干預的領域。Sung-Yul Park提到:“越來越多的韓國父母帶孩子去接受一種剪掉舌頭下面一小塊組織的手術(注:舌繫帶切除手術)……大多數父母願意為這種手術付錢是因為他們相信這將使他們的孩子英語講得更好:這個手術聲稱可以令孩子們更容易發出捲舌音,一個傳説對韓國人尤其困難的發音。”

沒有任何證據表明這個手術在任何方面促進了英語發音。然而,人們在這樣一個無用的手術中投入的意願震撼了我,這是對英語在這個現代社會中的獨特地位的一個強力隱喻。不同於英國皇家海軍或者國際空中航行委員會的年代,英語不再僅僅是一個用於解決某一個或幾個任務的工具,如今它被視為通往全球精英的接入碼。如果你希望你的孩子取得成功,最好在他們的工具箱裏裝備好英語。

然而,英語的勝利就真的不是件好事嗎?在不遠的將來,多虧了英語,巴別塔的詛咒將會被解除,在同一種語言的幫助下,人類之子可能再次重聚。當然,這就是英語支持者們想讓你相信的。畢竟,英語是怎樣的一種語言啊,詞彙豐富,表達高雅,結構精巧,還有着如此簡單樸素的基本原則。簡而言之,這是一種可以用來描繪幾乎所有事物、允許意義無限漸變的語言,它既適合用來講述人類的基本權利,也適合用來描繪一袋薯片。就我所知,它唯一的缺點可能就是它讓每個講英語的人聽起來都像鴨子。

呃,或許也不盡然。(好吧,也許有一點——英語,儘管不是一門醜陋的語言,但也實在算不上美麗)。大多數時候,我都是帶着苦澀説出這句話的。這種苦澀由來已久,但直到最近一直都在休眠。我的第一語言是波蘭語,在家跟我父母學的。英語是後來在賓夕法尼亞上學時才學的。我的英語説得很流利,但因為帶有口音,給我招來了多年的嘲笑,直到美國貼心地給我提供了言語治療後口音才逐漸消失。這段經歷結合後來看到的那種針對英語學習者們廣泛的傲慢,令我成為了一個終身的英語懷疑論者(不過我也承認,在很多波蘭語使用者中,流行着一種語言狂妄症。小説家Joseph Conrad對此做了最好的總結。當被問到為什麼不用母語寫作時,他回答:“我太過於珍視我們美麗的波蘭文學,以至於不願意將它引入我那些無意義的廢話中。然而對於英語世界的人們,我的能力是剛好足夠了。”)。

並不是説英語不好。它很好!一門完美的語言,足以表達非常多的事物——還有各種迷人的區域變體,從蘇格蘭英語到新加坡英語。但它太流行了,而且無法逃避,還充滿了用自己這門語言寫就的滑稽的自大:“我們偉大的雜交語言”,“連接全世界的語言”。拜託。沒有任何一種語言有理由被像個偶像一樣崇拜。在英語自己的偉大聲明和它作為一種溝通工具的限制之間(公平地説,所有語言都有自己的限制),出現了明顯的不匹配。

英語具有壓迫性嗎?當它無處不在的影響力令其他語言沉默,或者令父母們放棄將自己的語言傳遞給孩子的時候,我想它是有的。如果你還碰巧懂另一門語言的話,英語就感覺非常壓縮,就像穿了一條過緊的褲子。對我而言,家庭的親密一直都是用波蘭語來表達的,還有與季節有關的任何事物,林業產品以及災難性的悲傷。詩歌在波蘭語裏也自然而然地更好聽。我經常對着貓狗講波蘭語,假裝它們聽得懂,儘管我明知它們只會對大喊大叫有所反應。

這道理並不像聽起來那樣奇怪。賓夕法尼亞天普大學的應用語言學家Aneta Pavlenko一直在研究雙語及多語言使用者的心理,她發現多語言使用者們大多相信不同的語言可以表達一個“不同的自我”。語言傳遞了千變萬化的情緒基調。一名威爾士語使用者説:“我總是控制不住跟嬰兒和動物講威爾士語”。而另一位來自芬蘭的被調查者説:“芬蘭人一般不會直白地説出自己的情感。所以用英語告訴孩子們我愛他們比較容易。”好些日語使用者也表示用英語更能表達自己的憤怒,尤其是咒罵時。

儘管有的人憑直覺也能感受得到,但不同語言可以捕獲並建構不同的事實這個想法至少已在學術圈爭論不休兩百年了。德國探險家 Alexander von Humboldt是最開始傳播這個想法的人之一。他在新大陸上研究了一番美洲印第安人的若干語言之後得出結論説,每一種語言都在其使用者周圍“畫了一個圈”,通過其語法和詞彙創造出了一個清晰的世界觀。20世紀,美國語言學家 Edward Sapir和Benjamin Lee Whorf根據對努特卡語、蕭尼語和霍皮語等北美語言的研究,將這一想法拓展成了一個有關語言如何構建思想的觀點。

(Sapir和Whorf)

這種觀點——現在被稱為語言相對論,或 Sapir-Whorf假説——在學術界有一段曲折的歷史。在不同的時間段,它被它的支持者們譽為現代人類學和文學理論的基本原則,同時又被它的批評者們斥為後現代哲學最糟糕部分的源泉。近幾十年來,社會語言學家們又發現了一些可能證明語言對顏色認知、方向以及移動動詞有影響的證據。但總體而言,更廣泛的關於不同語言會教育出根本不同的思維方式的觀點還沒有完全被證明。

然而,這種觀點的某些版本還是有着源源不斷的支持者,尤其是那些熟練切換語言的作家們。傳記作家 Eva Hoffman在温哥華學習英語時,她感覺自己和自幼在克拉科夫學習長大的波蘭語切斷了:**“這種詞與物的徹底脱節像是一種脱水術,將整個世界榨乾,不僅是它的意義,還有它的顏色、紋理、所有的細微差別——它整個的存在。生存的連接都喪失了。”**中國作者郭小櫓在她最近的一篇回憶文章裏也提到了相似的感受。在學習英語的一開始,她對於英文裏鼓勵多使用第一人稱單數的做法感到非常不適。“畢竟,一個從小就生活在集體社會里的人怎麼能習慣一直使用第一人稱單數呢?……但在異國他鄉,我必須,儘快,以第一人稱單數構建出一個世界。”

在1970年代,語言學家Anna Wierzbicka發現自己在波蘭學術圈工作許久後,回到澳大利亞卻被孤立了,於是她決定將 Sapir-Whorf假説反過來玩。不再去描述遠在天邊的狩獵者-採集者們的世界觀,而是將自己的社會語言學鏡頭對準了周圍的英語世界。對Wierzbicka而言,英語對其使用者的塑造力同其他語言一樣強。只是在英語世界裏,這一點很難被人察覺。在她2013年出版的《困於英語》(Imprisoned in English)系列書籍中,她嘗試着去分析了隱藏在美國和英國的中高層階級口語中的各種假設——從社會、空間、情緒以及其他各個方面。

(Imprisoned in English)

閲讀Wierzbicka的作品就好像透過魔鏡去偷窺,將人類學中老套的“土著如何思考”學派反施於我們自身。她研究的英語使用者們都很務實,注重發音,傾向於淡化自己的情緒。他們不停地根據自己正在説的話去修飾自己的言辭,所以不停地使用諸如“我想”、“我相信”、“我假設”、“我理解”、“我懷疑”這樣的表達。他們偏好事實勝過理論,享受“控制”和“空間”,珍視自治超過親密。他們的道德生活被一個特定文化概念緊密編織出來的叫做“對”與“錯”的結所管理,而他們竟然還認為全世界都這樣。

Wierzbicka對於英語的潛意識價值體系的描述並不全部適用於全球十億多的英語使用者們。但是它提醒我們,儘管影響力巨大,英語並不真的是普世的。它的視野就跟其他語言一樣有侷限,不論是漢語、霍皮語還是達拉邦語。

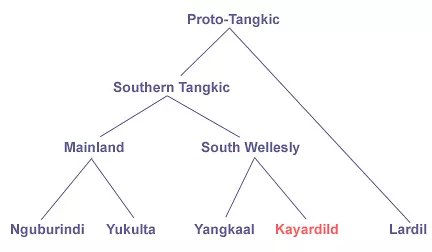

語言不僅將人們社會性地連接到一起,它也將人類和地點聯繫在一起。語言學家 Nicholas Evans記錄了澳洲北部的一種口頭語言Kayardild如何要求其使用者不斷地根據主要方向來確定自己的位置。英語使用者通常會根據他們自己的感覺來確定事物的方向:我的左邊、右邊、前面、後面。而一個Kayardild語使用者想的則是北方、南方、東方和西方。結果就是,Kayardild(還有一些其他有同樣特質的語言)的使用者們擁有“絕對推測”,或者説對於方向的完美辨別力。這也意味着在思考空間的時候將自我從主要的參考點上移開。正如 Evans描寫他自己學習這門語言時的經歷時説,“學習Kayardild這門語言的一個意義在於,去理解環境比人更重要和更客觀。Kayardild語法的確讓所有人都各就其位。”

(Kayardild語言家族)

Kayardild和它的族系語言們都是土生土長的當地語言,只有少量使用者,其表達方式也難以與當地分離。但這並不應該讓我們誤以為這些語言就是次要的。這個世界是由無數個地方而非“普世”所組成的。儘管英語如今有着龐大的詞彙量和無數的變體,但只懂英語仍舊如坐井觀天。和其餘6000種人類語言一樣,英語同樣為其使用者畫了一個 Humboldt所説的那種圈,區別僅僅是我們誤以為英語這個圈大到容納了全世界。

由於英語正在加速成為全球貨幣,對其霸權的抗議很難讓人相信不帶有民族主義情緒或故意擺架子的嫌疑。2008年,水村美苗在日本出版的《英語時代語言的陷落》一書取得了令人意外的商業成功,但它同時也激起了暴風雨般的批評。水村美苗被指責為精英主義、民族主義以及一個“不可救藥的保守派”。一則典型的網絡評論這樣寫道:“她以為她是誰,一個説着雙語的特權階級來告誡我們其他日本人(不要學英文)!”(如無意外,水村美苗書中更重要的、關於日本文學尤其是日本現代主義小説的日漸腐蝕的論證,在這樣的爭論中已經失去了關注。)

(The Fall of Language in the Age of English)

而我們在擔憂英語的超級支配地位的同時,也應該記住它在一些多民族社會中所起的作用。英語將這些社會與更廣闊的世界連接在一起,同時與其他民族主義抗衡。這一點在南非感受更為明顯,因為南非荷蘭語與種族隔離政策聯繫廣泛而密切。1974年南非政府宣佈將南非荷蘭語納入教學語言,與英語平起平坐,直接導致了1976年的大規模黑人學生遊行,即索韋托起義。當時的殘酷鎮壓導致了數百人死亡,該事件也被視為反種族隔離鬥爭中的轉折點。自1940年代起,在印度南部也有此類運動週期性發生,以反抗當地政權試圖強制使用印地語取代英語的舉動。

(索韋托起義中反對南非荷蘭語的學生們)

然而在世界上的其他地方,英語仍舊揹負着殖民歷史的重擔。自1960年代起,著名肯尼亞小説家Ngũgĩ wa Thiong’o就開始反對英語在後殖民國家教育體系中的統治地位,提倡使用非洲語言。在他1986年出版的里程碑式作品《脱離精神殖民:非洲文學中的語言政治》一書中,他將英語教學的腐蝕性比作“精神鎮壓”。在殖民教育裏,學生在學校説母語會被體罰,這種離間性是必需的,也是故意的(20世界初期威爾士人也經歷過),“好像要把思想和身體分離開來”。

(Decolonising the Mind: the Politics of Language in African Literature)

此書出版後,Ngũgĩ就正式行動起來了。他宣佈棄用自己的洗禮名James,同時放棄的還有基督信仰,並不再使用英語寫作小説。自1980年起,他的小説和戲劇全部由他的母語基庫尤語寫就,英語(有時候還有斯瓦西里語)只用於散文和辯論。很多人至今不理解他為什麼做出這樣的決定。在最近的一次訪談中他説到:“如果我遇到一個英語母語者,他説‘我用英語寫作’,我不會去問他‘為什麼你要用英語寫作?’如果我遇到一個法國作家,我不會問他‘為什麼你不用越南語寫作?’但我卻一次次被人詢問‘為什麼你要用基庫尤語寫作?對非洲人而言,用非洲語言寫作反而是有問題的。”

然而,悖謬的是,Ngũgĩ作為世上最重要的非洲語言文學寫作的倡導者,他的小説卻是經過英語翻譯才獲得了讚譽和國際認可。英語的霸權體現在,如果要得到認可,任何針對英語的反對意見不得不用英語重新表述才能被世人聽到。

現在,據估測,地球上每兩週就有一種語言在消失。語言學家們預計在本世紀內,全球6000餘種語言中的百分之五十到九十將會滅絕。對於剩下的一小部分可能存活的語言,我們不應該把它們當做值得拯救的瀕危物種,而是值得學習的知識。

然而在世界上大部分地方都已經太遲了。在我居住的加利福利亞,大部分在歐洲人到來之前就存在的當地語言都已經消失了。在美國東海岸,由於離英國移民們更近,情況更糟糕。關於這些已經消失的語言,我們的大部分知識都來自於19世紀的歐洲移民和商人們所記錄的簡單詞彙表。Stadaconan語(也叫勞倫森語)僅留下了一張220個詞的詞彙表,這還是1535年當Jacques Cartier在加拿大溯聖勞倫斯河而上時摘記下的。東Atakapa語,來自路易斯安那州墨西哥灣沿岸,多虧了一張1802年記錄的僅有287個詞的詞彙表才為世人所知。來自東弗吉尼亞的Nansemond語,它在這個地球上最後的碎片,收集於1902年它最後一位使用者臨死前。其時,他已經只記得六個單詞:一,二,三,四,五,狗。

偉大的馬裏歷史學家和小説家Amadou Hampâté Bâ曾説過,**在非洲,一位老人的離世,就是一座圖書館的覆滅。**如今,縱觀全球,還有無數的圖書館正在覆滅。在《尋找土著語言:一個田野研究者的回憶錄》中,語言學家Robert MW Dixon回顧他在1960和70年代在昆士蘭北部記錄當地語言的時候,很多語言都已經只剩下屈指可數的使用者了。在一個愈加依賴文本的世界,要保留一門口頭語言非常困難。面對現代性、全球化、工業化、城市化以及民族國家興起的諸多力量,“小”和“當地”,無法與“大”和“共享”抗衡。

(Robert MW Dixon和他的Searching for Aboriginal Languages: Memoirs of a Field Worker)

在過去的一百年間,這顆星球在生物和文化的各個層面都不停地在喪失多樣性。大家都承認這不是件好事。然而大多數時候我們都忘了,這些多樣性危機在很大程度上都依賴於我們的決定。很多既成事實還有被改變的可能,只要我們有這個意願。希伯來語是起死回生的語言中最有名的案例,但語言復興在其他地方也被證明是可能的。捷克語就是在19世紀的一羣文學活動家們的努力之下才重新成為了一門有活力的國家語言。再往小了説,瀕危語言如英國的馬恩島語和美國的萬帕諾亞格語都曾成功地逃離瀕危邊緣。

面對如今的語言大屠殺,我不吝冒昧想要提出一個拙見。如果英語全球化不僅由英語來發號施令呢?如果反過來,美國中學裏也教授一些美洲從前的當地語言呢?如果英國學生也學一些大英帝國降臨以前的人們説的話呢?(這誠然是一個不切實際的提議,但在學校里加一門語言選修課又能花多少錢呢?是一架噴氣戰鬥機?還是幾個巡航導彈?)

當今的教育對話中充滿了關於提高孩子們認知能力的論調。在整個文化層面,從網絡智力遊戲到迷幻蘑菇,專家們幾乎把所有事物的認知受益給鼓吹了一個遍。那為什麼不嘗試一下霍皮語呢?這種語言教學的重點並不是要孩子們去掌握一門滅絕的或者小眾的語言。它的重點在於,為孩子們打開一扇門。

想象一下這個舉措可能帶來的前景吧。過去好幾代人的時間裏,哲學和社會科學大部分都是用英語教授的關於英語世界的知識,以至於學術界都以為“人類”大部分都是説英語的。這在語言學領域還真有可能是真的。諾姆·喬姆斯基的普遍語法理論建立在一個相當狹窄的實證基礎上,更多更新的針對Kayardild 和 Pirahã這樣的小眾語言的研究已經消弱了喬姆斯基所聲稱的普遍性。如今我們已經知道有的語言沒有副詞,沒有形容詞,沒有介詞或冠詞。看起來一門語言並不“必須”成為某個樣子,而只是成千上萬種不同組合的自然實驗結果而已。但這些語言中的大部分都可能即將消失了。

在某種程度上,最大的威脅或許不是來自於現代性在全球的突飛猛進,而是來自於這樣一種思想:一種語言應該適應所有目的,所以只使用一種語言才是“正常的”。這是我們這些生活在英語世界的人經常自以為是的,但從歷史上看,單一語言制其實是反常的結果。

**在民族國家時代以前,多語言帝國才是主流,而非例外。通曉多門語言的人也到處都是。**在歷史上的大多數時候,人們都生活在小型社會里,但那並不意味着他們就與其他社會隔絕,所以多語言主義曾經一定是普遍的。今天,我們仍能在語言多樣性熱點地區看到這種多語言歷史的痕跡。比如在喀麥隆的曼達拉山區,十歲孩童即可在日常生活中熟練切換四五種語言,而他們還會在學校裏學習更多的語言。

澳大利亞北部安恆地區的人們成年後每天都要説六種以上的語言。Nicholas Evans説,多語言主義“受益於氏族外通婚的制度,這意味着你的妻子或丈夫説着一門與你不同的語言。你的父母又各説着一門不同的語言,而你的祖父母説着三四種不同的語言。”

在另一個語言多樣性熱點地區,巴布亞新幾內亞的賽皮克地區,一個居民曾經告訴Evans:“如果我們都説一樣的話那就毫無用處了,我們希望知道人們來自哪裏。”這是對巴別塔的另一種解讀。人類擁有這麼多語言不是聖經中所説的完美人性的墮落,而是一份禮物。我們應該記住這一點,在英語吞噬全球之前。

(巴別塔究竟是詛咒還是禮物?)

注:本文由晴晏編譯自英國衞報2018年7月27日發表文章《Behemoth, bully, thief: how the English language is taking over the planet》,作者Jacob Mikanowski,有刪減。圖片來自網絡。