中醫是如何一步步走向玄學的?_風聞

甘核平-2018-11-26 10:13

來源:騰訊大家

作者:鄧文初

絕大部分士人儒者是出於生存逼迫,科考失敗,無官可做,又無一技在身活命,於是只好靠行醫來救活自己了。

華佗神功是真的嗎?

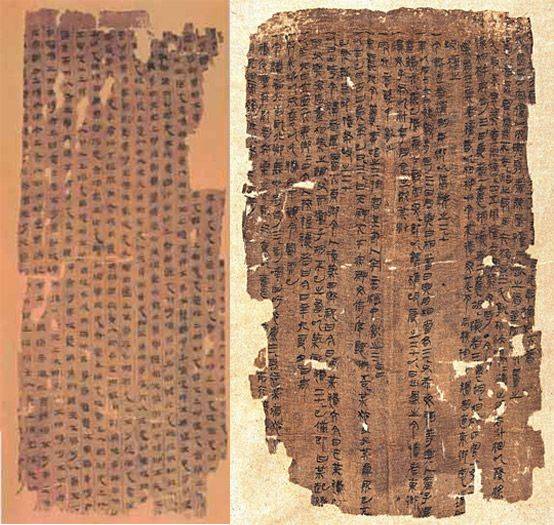

從起源而言,《黃帝內經》大約是沒資格坐中醫頭把交椅的,其作者一直無法驗明正身,其內容也多經後世竄入與篡改,經典之説多少值得商榷。相反,20世紀70年代馬王堆出土的《五十二病方》,不但時間精確(公元前168年),而且文本經泥土千年封存,如地下檔案般容不得後人作偽,實在是應該出任中醫羣經之首的。

《帛書五十二病方》

然而,除了醫學考古與醫史專業的研究者們真正重視外,中醫界反倒不太在意這部能徹底改寫中醫文化及歷史的秘籍。

《五十二病方》不談陰陽之類,沒有五行之説,而是老老實實地記載了308例病方,299種藥物;治療以手術為主,而不是湯藥,其中一些醫案至今看來都稱得上“高科技”,比如方中相當多的痔瘡割治。

《牝痔》第七方所記為女性內痔割治,手術方法是:取狗膀胱,扎住其中兩個管道,以細竹管插入另個一管道,塞入肛門之中,吹氣使膀胱膨脹,然後再慢慢將膀胱往外牽引,待肛門向外翻轉露出痔核時,再用刀切除。這套技術,據醫界的説法,與現代西醫外科“氣囊充氣式”割治痔瘡術基本相同。

當然,《五十二病方》的價值,並非僅在印證中西偕同的原理,而是,它改變了我們對於中醫的整體認知,一些歷史上流傳而被當做神話處置的史料就此得以進入嚴謹的醫學史。比如華佗神話。

明人繪製的華佗像

《三國志》記載華佗醫術:

若病結積在內,針藥所不能及,當須刳割者,便飲其麻沸散,須臾便如醉死無所知。因破取,病若在腸中便斷腸湔洗,縫腹膏摩,四五日瘥(病癒),不痛。人亦不自寤。一月之間即平復矣。

華佗醫術中這些“刳割”“破取”“斷腸湔洗”“縫腹膏摩”之類,在以陰陽調和為理、湯藥主治為術的後世中醫與文人看來,多少有些無法理解也不敢正視。因此,一些歷史記載如“帝(司馬師)目有瘤疾,使醫割之”(《世宗景帝紀》)之類的眼科手術,就被史家沈約等懷疑;《漢書·王莽傳》中王莽命令太醫、尚方與巧屠將政敵抓捕,做“活體解剖”,説是為了治病,“量度五藏,以竹筵導其脈,知所始終”之類,自然被認為是不經之談。儘管解剖一詞最早記錄於《靈樞·經水》,但傳統中醫總是諱言此類“血腥”之事。

到了科學化時代,華佗、扁鵲等醫術引發質疑,也就順理成章了。陳寅恪老先生就頗為懷疑華佗故事是比附印度佛教的,見其名文《三國志曹衝華佗傳與佛教故事》;衞聚賢則認為扁鵲來自印度,後來的醫學史家如廖育羣則略微嚴謹些,認為華佗故事多少起源於後人的心理需求的建構等等,華佗技術於是真的被當成神話了。

那些遺失在方外的外科技術

不過,問題也還是存在的,華佗醫術如果真能代表當時醫療水準,而非個案或神話,按理它不會隨着華佗被殺而失傳。要重建中醫的新譜系,需要醫學史拿出系統的史料。

好在《五十二病方》並非個案,2001年在山東大汶口遺址發現有一例開顱手術證據,如此,可以證明早在五千年之前,就已經實施這類高難度手術了。醫學考古界發現的這類開顱術至少已經有了三十多起,這些算是地下的發現。

文獻中的記載其實也並不算少。南北朝的《劉涓子鬼遺方》也是一部外科專著,一些史家認為它是劉宋武帝(420-422年)的隨軍外科醫生龔慶宣的著作。魏晉南北朝之後,外科有傳承發展,如兔唇修補術,《唐詩紀事》“方幹”條中記載,替方幹修補兔唇的醫生曾治癒過十人(兔唇修補術的記載延續至17世紀)。一些醫學史家如李經緯等為此認為,魏晉南北朝時期,中醫以外科為主流,原因可能與打獵和戰爭密切相關,需要面對經常性與大面積的創傷和化膿性感染。我國最早的醫事制度和分科中設置了金瘍和折瘍應該也是反映這種社會需求的,如《周禮》中記載的“瘍醫”負責治療瘡瘍、腫瘍、刀槍和骨折之類。

《劉涓子鬼遺方》

此後的外科文獻其實也是不絕如縷。1602年,王肯堂著有《外科準繩》,書中記載了諸如腫瘤摘除術、甲狀腺切除術、肛門閉鎖症成形術、耳外傷脱落縫合再植術、骨傷科整復術等,手術過程中的消毒技術也有詳細記載。1604年申鬥垣著《外科啓玄》,1617年陳實功著《外科正宗》,書中儘管採納了內外兼治理論,但卻記載了相當豐富的外科術經驗,如截趾術、下顱骨脱臼整復術、骨結核死骨剔除術、鼻息肉摘除術、咽部異物剔除術、食管氣管縫合術等。

《外科準繩》

《外科正宗》記載了一則食管氣管縫合術,即使放在今天,也足以令人驚歎。氣管和食管都割斷了,但如果還沒有“額冷氣絕”,可以迅速實施搶救:

急用絲線縫合刀口,摻上桃花散,多摻為要;急以棉紙四五層,蓋刀口藥上,以女人舊裹腳布將頭抬起,周圍纏繞五六轉扎之,患者仰卧,以高枕枕之腦後,使項部鬱而不直,刀口不開,冬夏避風,衣被複暖,待患者從口鼻通出,以姜五片,人蔘二錢,川米一合煎湯,或稀粥每日隨便食之,接補元氣。

手術自然要快,但康復時間卻較漫長,陳實功説,食管氣管都斷了的得百日之功才能痊癒,只斷一根則需要四十日之力。以此方式他曾治癒過強盜郭忠、皂隸沙萬、家人顧興,都是氣管和食管俱斷者,還治癒過十多個單斷者。

不過這些高難手術很難為正統醫家理解與容忍,為了説服自己接受這些事實,一些文人需要藉助“獸醫”技術以為佐證。明代葉權在《賢博編》中就以治療雞瘟的事來證明這些手術之可信,他説:“雞瘟相次死,或教以割開食囊,探去宿物,洗淨,縫囊納皮內,復縫皮,塗以油,十餘雞皆如法治之,悉活。莊家所宜知,且華佗之術不誣也。”

《賢博編》

這樣的證明真是令人哭笑不得,然而卻不得不如此。**這裏的“華佗之術”,簡直就是鄉下普通百姓的“日常之道”。**農家自養雞鴨有時誤食了田間藥耗子的穀粒,有倒地氣絕的,農村婦女們捨不得扔掉,往往就自己動手,一把剪刀將食囊剖開,把裏面的毒穀粒掏出來,再用水清洗,棉線縫合,傷口上噴幾口清水算是消毒,就隨手丟在泥地,過段時間,雞鴨又活過來了。公豬閹割、大型動物牛羊等的破腹清腸之類,稍微複雜些,但幾乎每個村子都有那麼一二人會這活。

至於治人的外科,在西南等偏遠之區也是“百姓日用”之類,湖南西部、雲貴、四川、廣西一帶的民間“水師”(正骨兼外科,也具有部分巫術意味),其實就是“職業外科”,“華佗傳人”。活動在雲南一帶的“老神仙”陳鳳典(原籍河南),湖南辰溪骨傷科醫生張朝魁、貴州的“李神仙”等,都是能“剖腹刳割”的“郎中”,只是他們被邊緣化,只能在地方層級流傳,那是屬於方外傳統,留待以後再説吧。

儒生入醫與中醫的玄學化

**為什麼外科醫者只能在外圍生存?**這與儒生入醫有關,與中醫的玄學化有關。

一般認為中醫的玄學化是從南宋開始的(理學正好那個時候興起,台灣中央研究院李建明認為,外科的衰敗,及其內化傾向,始自南宋,凡三變,即南宋、金元、明清交替之際),那時的主流醫家往往將這些外科醫生當做草澤郎中對待,責其為“庸俗不通文理之人”,説他們“甘當淺陋之名,噫其小哉如是!”

朱熹畫像

清代蘇州名醫張璐在回顧自己從醫經歷時將中醫的這種變遷劃分為三期,其一在明中葉之前,為“其技各專一門”,接着,就是大量儒者進入醫界;第二期,在明清交際,“壬寅以來,儒林上達,每多降志於醫,醫林好尚之士,日漸聲氣交通,便得名躁一時,於是醫風大振,比户皆醫”;第三期,是儒林醫學全盛,而專科醫生由此式微。儘管一些大儒進出醫學,似乎不是為了稻梁謀(如呂留良不願意出仕清廷,“自棄諸生後,提囊行藥,以自隱晦,且以效古人自食其力之義”),但事實上,絕大部分士人是出於生存逼迫,科考失敗,無官可做,又無一技在身活命,於是只好靠行醫來救活自己了。

儒生入醫,當然只能以“醫之下者”的湯藥為謀生工具,因為背誦幾首湯藥歌訣,檢討幾首名家醫案,就可以掛號接診,手法至簡至便,名聲至高至清,收益似乎也多少不薄,於是乎大家都來“懸壺濟世”,從此以後,“外治法衰,而湯藥法興”了,外科內化,談玄説理於是大盛。

清著名温病家王士雄,在其《歸硯錄》中曾對中醫的技術化路徑中斷有過分析,説遠古醫學,無分內外,刀、針、砭、刺、蒸、灸、熨、洗諸法並用,不專主於湯液一端(這幾乎是當時醫學界的共識,劉民叔分中醫為六派,湯液只是其中之一,他近乎哀嘆地説,“及於今日,惟湯液一派,用藥治病,為世之顯學”)。今諸法失傳,而專責之湯液,故有邪氣隱伏於經絡之間,而發為癰疽也。

《歸硯錄》

事實上,絕大部分文人醫者沉醉於文薄之間,所謂治病無非兒戲,偶爾治癒幾個病人,則以神醫自詡,其實這種利好不過是“待賊之自斃”,用現代醫學術語來説,那就叫做身體自愈。

王士雄的批評,既針對這些業餘儒醫,也針對那些不知究竟的病人:

“今針、砭諸法不行久矣,醫者棄難而就易,病者畏痛而苟安,亦由今時之風氣,尚虛聲,喜浮譽,循名而不責實。世道所以愈趨而愈下者,時也,勢也。”

“醫者自謂謹慎,而不知殺人無跡,病者樂於苟安,而至死不悟。”

王士雄還説,這些所謂儒醫根本沒受過外科手術訓練,不知道如何使用刀針,因此,就只能憑藉記誦的幾個處方,開幾副湯藥,卻裝出一種愛護病家的樣子,説手術會置生命於危險之中,且大傷元氣。又將膿腫癰疽認做內病,而將那些重徵認作死徵,“果死可以顯我之有斷,幸而不死,又可邀功而索謝”。王士雄感嘆,這種做法,其實就是“以愚病家,而自護其短”,真是欺天啊!

醫者食病,尚可美其名曰自食其力,病者害病,只好歸咎於命不好,或不遇名醫。其實雙方都苦,儒生不業儒而靠懸壺濟世的大話假話過活,苦;百姓惑於名醫之名而以一己的身體佈施名醫,苦;不過這苦有所不同,百姓即使做了犧牲,就算有怨,也不過怨自己的命;儒生收受些米穀錢糧,多少也心有不平,但這不平並非為百姓呼怨——他們本來就是寄生階級,何在乎百姓之生死呢?——而是為自己做不得良相卻轉而求其次悲號。

由於儒家掌握着幾乎所有的社會象徵資本,萬般皆下品,惟有讀書高,因此,醫家只有走“文本化”、“經典化”之路才能獲得社會承認,獲得認可與聲譽。而這些儒生,儘管他們並不懂醫,也沒有傳授師承(專業醫家絕對講究“手法必求傳授”),但他們卻掌握着書寫歷史、建構醫學譜系的話語權,什麼是正統、什麼是外道,是文人們説了算的,他們有如姜子牙掌握着封神之權一般。於是,一些真正的醫家不得不屈身示好,以求廁身由這批文人所掌控的萬神殿。

《歸硯錄》中還記載了一則逸事:一瓢先生本是一名醫,但地位不顯,其孫薛壽魚於是給著名文人袁枚寄去墓誌,望其能替祖父作序,藉此得以躋身儒家名士之列。不過隨園先生絕非陋儒,他並不相信儒士們的鬼話。序言倒是寫了,卻對世人以儒生名號為號召的時尚予以痛斥。隨園先生説,一瓢先生本是“醫之不朽者”,沒想到你寄來的墓誌卻無一字提及他的醫學,卻託名其講學之類,這真是不孝了,“天生一不朽之人,而若子若孫,必欲推而納之必朽之地”,真是可悲啊。

袁枚像

袁才子並非責問個人而是針對文化風氣,他説,“今天下醫絕矣,惟講學一流傳而未絕者何也?醫之效立見,故名醫百無一人;學之講無稽,故村儒舉目皆是”。**醫學靠的是實在功夫,容不得半點假貨,所以名家難成;但講學之類卻純虛不實,所以大師之類滿街都是。**但那些真醫家真名手卻不得不依附文人名士以獲得這些微聲譽,他們棄實學而崇虛名,絕功夫而談陰陽,於是,中醫走上了玄學這條不歸之路。這段話放在今天,似乎也蠻應景的。

文人易為而方技難通,專家難以享受聲譽之隆而文人最易獲得聲望,因此,醫家中的那些業餘愛好者便以玩文字、讀《內經》而出名,正如佛教中苦修之徒少而口頭禪者多,中醫變成現在這個樣子,話語喧囂而技術滯礙,正是中國文化的一個表徵。

彼得·科斯洛夫斯基在《後現代文化》中説,技術知識與技藝的發展、奠定和傳承,有它們的文化前提,“採取何種技術方式,是由文化決定的”。玄學化之後的中醫強調自己獨特的文化傳統,其實不過是儒家文人的強勢話語對中醫歷史的改寫與重構的產物,是“文字教”傳統塑造的結果。

要復興中醫,大約得中醫先給自己把把脈,清理清理這條玄學之路所造成的後果,救人總須先自救呢。