滿清對中國算不算“殖民”?也不能説完全不算_風聞

葛兆光-复旦大学文史研究院特聘教授2018-11-28 11:59

引言: 三個爭論的概念

2010 年,羅威廉(William Rowe) 在他為卜正民(Timothy Brook)主編“哈佛帝制中國史”書系所著《中國最後的帝國——大清王朝》中,曾經提出一個有意思的問題:“漢人”與“蠻夷”之間是否只是文化習俗的差異? 他列舉了“漢”與“非漢”之間的一些差異,比如,漢人“以筷子進食,密集的定居農業,從夫而居的父系家庭制度,適切的葬禮與祭祀祖先,或是至少對精英階層而言,習得漢字書寫的能力”,而“蠻夷”則否。我不知道他的這些舉例,究竟是深思熟慮的歸納,還是隨意而為的示例。不過,應該説他的做法很有趣,同時也提醒我,要説明“中國”,大概需要先對中國的核心政治—文化區域,也就是漢族及其文化做一個界定。

因此,我在《何為中國:疆域、民族、文化與歷史》一書中曾經提出,作為漢族中國的——而不是兼容各族的中國的———文化,其特徵大概可以概括為:(1)漢字書寫以及通過漢字思考;(2)家庭、家族、家國,以及在這一基礎上形成的社會秩序、禮儀制度和儒家學説;(3)三教並存的宗教信仰世界;(4)陰陽五行的知識、思想與技術;(5)天下中央的世界觀。後來,我在上海的一次演講中再次説明了這五個方面。我想,所謂“漢族中國”的文化———包括語言文字、鄉村秩序、婚喪禮儀、律令制度、宗教信仰、生活習俗、世界觀念的綜合文化———也許在這五個方面,可以與其他族羣的文化做一個大致的界分。所以,我説這些文化特徵,是漢族中國“有”(或者比較明顯)而其他族羣“沒有”(或者不很明顯)。

可是,在歷史上談論漢族中國的文化,常常會涉及三個相當棘手的概念。首先,是爭論不已的所謂“漢化”;其次,説到“漢化”又涉及一個意見相當分歧的概念“殖民”;再次,討論“殖民”則不能不討論,中國是否與近代以來的各種帝國一樣,也是一個“帝國”?

這篇文章就試圖重返歷史,討論這三個棘手的概念。

一、如何重新理解“漢化”?

我們先討論第一個問題“漢化”。

一説到“漢化”,有的歐美學者會很反感。最具有標誌性,也是最為中國學界熟悉的,當然是羅友枝(Evelyn S. Rawski)關於清朝“漢化”的論點。在1996年夏威夷舉行的全美亞洲年會上,羅友枝以前任會長身份發表演講《再觀清代:論清代在中國歷史上的重要性》(Presidential Address: Reenvisioning the Qing:The Significance of the Qing Period in Chinese History)。

在這篇演講中,她提及何炳棣有關清朝成功統治中國是由於“漢化”的説法。她批評説,這是 20 世紀中國的漢族民族主義者的中國歷史詮釋,因此“去除‘漢化’理論將成為今後一段時間中國歷史研究的中心議題之一”,她呼籲“重新評價許多統治過中國的少數民族對中國的歷史貢獻”; 1998 年,羅友枝又在其著作《最後的皇朝:清代皇家機構的社會史》(The Last Emperors: A Social History of Qing Imperial Institutions)中,再度表達一種超越漢族中心的“中國史”的觀點。

她認為,清朝能夠成功維持三百年的統治,並非像何炳棣等人所説的“漢化”或者“中國化”,而是滿族作為一個入主中原的羣體,不僅依賴保持本身的特點,實施異於漢族的統治方式,而且有效地得到了蒙古等非漢族民族的支持。從這一點上來説,滿清統治者是以中亞諸族的大汗身份,而不是中國傳統的皇帝身份出現的,滿族只是利用了儒家的東西,滿清帝國和中國並非同義詞,而是一個超越了“中國”的帝國。

“漢化”的説法確實有很多問題。不過,我似乎覺得,以上爭論多少有些“失焦”,因為“漢化”並不僅僅涉及清朝的統治是否以及如何成功,也不僅僅涉及滿族統治精英的文化認同。羅友枝與何炳棣在對“漢化”進行爭論時,都過多聚焦在滿族統治者如何對大清帝國有效控制和管理這一方面,就連歐立德(Mark C.Elliott)的《滿洲之道》(The Manchu Way)也把滿人維持民族特性(ethnicity)與民族認同(ethnic identity)的問題,過多聚焦在大清帝國何以能夠在大多數漢人世界中“統治成功”上。

但事實上,這不僅是一個政治史或制度史問題,也是一個文化史或社會史問題,“漢化”涉及這個帝國的疆域、族羣、社會和文化的變遷。從政治史或制度史的角度,我部分同意羅友枝的觀點,是因為她看到了清代作為多民族帝國的複雜性,清朝皇帝確實採取了不同的統治手段和政治制度,來維護這個多族羣的帝國,並且努力維持滿族認同,以確保滿族統治。而且由於這種“分治”,使得這個帝國始終存在多元文化,正如她所説,即“他們操着各種與漢語相異的語言,篤信伊斯蘭教、藏傳佛教和薩滿教,在 18 世紀,其各自獨立的文化和信仰系統在清統治者的支持下,得以發展和保持”。

但從文化史或社會史的角度,我也部分不同意羅友枝的觀點,這是由於她為了強調這種複雜性,似乎不太考慮“漢化”作為一個歷史現象,很大程度上在這個帝國確實存在。這不僅因為清朝皇帝“參漢酌金”,借儒家經典論證帝國合法性,不能只強調滿族認同,至少應當承認漢化是一種策略,正如葉高樹所説“其塑造認同的最大特點,在於民族共同體與多民族帝國的二元並存與並行”; 而且還因為“漢化”確實存在,它不僅多多少少改變了滿族統治者的文化(例如八旗子弟“騎射國語”等特性,在 18 世紀以後的退化),而且在很多區域(如廣西、雲南、貴州等),也確實改變了原本非漢族人羣的政治、生活和習俗。

同樣,從文化史或社會史的角度,我也部分同意何炳棣的觀點,因為他列舉了“漫長的帝國時代(前221—1911)”各種各樣的歷史現象,既有從 4 世紀最混亂的時期到 10 世紀,族羣、宗教、哲學與生活的“最終徹底的漢化”,包括“對漢族古典文學和歷史的瞭解,對儒家價值觀和行為準則的接受”。也有他提到的傅海波和陳垣等指出的宋以後各族“漢化”/“華化”,包括他們選擇漢族的生活方式、婚喪制度和價值觀念,特別是清代採用明代的政府體系、漢族的文字語言、儒家的禮儀制度,以及古代的經典文獻等。

但是,從政治史或制度史角度,我卻不同意何炳棣的看法,不僅因為他覺得“中國人(按:實際上是漢族中國人)謙遜、沒有偏見、心胸廣闊,總是給有思想的外族留下良好印象”,認為“(漢化)通常是自發的而非強迫的”,這流露出他不自覺的大漢族中心主義傾向。而且,他把清代統治的成功,過度歸功於滿族統治者的漢化了。比如,他把康熙向孔子牌位行叩頭禮、雍正推崇禮儀名分以正人心風俗、乾隆寫漢詩等等都作為例證(而不是策略),“使滿族統治者博得了其臣民的絕大多數——漢人——的衷心擁護,並進而引領全國進入了一百多年的和平、繁榮和人口增長時期”。

這也許過於誇大“漢化”的程度和作用了,因為清帝國統治的並不只是“中國”即漢族政治—文化核心區域,還包括蒙古、回部和西藏,以及滿族龍興之地即東北三將軍管轄的地區。

我們理解,西方學者批評“漢化”論,往往是基於捍衞多元文化合理性的自由主義立場。他們認為,中國學者常常不自覺地把“漢 /中國”的文化當作普世文明,而把其他族羣的文化當作需要改造的特殊文明(或落後文 明)。因 此,從 魏 特 夫 (Karl August Wittfogel,1896—1988),到現在美國的“新清史”研究者,他們始終在強調以下三點:(1)文化無高低文野之分,各個族羣有各個族羣的認同,但“漢化論”卻表現出一種漢文化的自大,認為中國文化是本土的、穩定的、獨有的,其他民族都被這種魅力所征服;(2)統治中國的異族王朝,往往有二元文化或多重機制(如契丹遼的南北院,清朝有管理外國事務的禮部、管理邊疆異族的理藩院、管理內地十八省的六部);(3)最終形成的乃是混合文化,但“漢化”論總是假設漢文化是單向影響,忽略了所謂“少數民族”對認同的選擇。這當然是不錯的,但問題是:如果我們不把“漢化”當作帝國的統治策略,也不把“漢化”看成是某一個族羣文明的勝利——關於這一點,下面還要討論——而只是視為一種曾經在社會史和文化史上發生過的現象,那麼,完全否認“漢化”是否也有一點兒矯枉過正?

確實,在傳統帝國時代,很多士大夫把漢族文化當作“普世文明”,常常會不自覺地認為唯有漢族文化才文質彬彬,有了這種“文明”才能建立理想“秩序”,因而使異族文明化,不僅是國家、官僚,也是士紳以及讀書人的責任。在沒有另外一種可以挑戰漢文化的異文化(如後來的西方文化)的時代(只有佛教傳入中國時,曾經短暫地衝擊過這種自以為是的文明觀念),推廣這種漢文化是很正常的。在歷史文獻中,有關異族被“漢化”的資料也確實很多。

其實,從漢代文翁“化蜀”到宋代王安石“一道德,同風俗”的歷史就可以看出,“毀淫祠,興學校”、“崇禮儀,嚴名分”、“讀經典,興科舉”等做法,既是傳統官僚士大夫覺得絕對應當遵循的文化舉措,也是歷代朝廷大力支持的政治策略,它確實曾經使得很多原本並非漢族的地區,文化發生了改變。

請允許我用明清西南地區的改土歸流和苗彝漢化來説明這一點。長期以來,傳統漢族觀念世界中,對於西南苗彝都有一種文化歧視,乾隆年間的愛必達説雲貴非漢族人,如“苗、仲、仡、倮、瑤、僙之族,蜂屯蟻聚,大抵多疑尚鬼,嗜戰鬥,重報復,輕狡剽悍”。

以國內外現存清代各種《苗圖》為例,一方面它很寫實地描繪了貴州苗彝保持的原始、淳樸,或者可以説是很特別的風俗,其中包括不遵儒家(或漢族)禮法、剽悍好鬥、信巫崇鬼、葬不用棺、生食、男女私通不經媒妁等,即士大夫所謂“其性拙而愚,其風樸而俚”; 另外一方面,它也描述了苗彝與漢文化相近,或經過征服而變化的部分,如生苗自雍正十三年(1735)征服後,“盡皆守法”;谷藺苗“性剽悍,善擊刺,出入攜帶利刃鏢弩,諸苗皆畏之。今亦男耕女織……婚姻亦用媒妁”;貴陽附近宋家苗“言語文字悉與漢同……男耕女織,讀書入泮”,水仡佬“守法畏官,婚姻喪祭,俱循漢禮”,大頭龍家蠻“男女勤耕力作”等,在各種《苗蠻圖》裏,“風俗漸變”都有類似敍述和描繪。

平定苗疆

當然,這既是一個移風易俗的文化史過程,也是一個充滿血與火的征服史過程。以清朝為例,從雍正四年(1726)擔任巡撫雲南兼總督事的鄂爾泰提議“欲安民必先制夷,欲制夷必改土歸流”以來,經過攻城拔寨,“填壕拔橛”,終於在雍正十二年(1734)由哈元生進上新的《苗疆圖志》,象徵着這個過去“無君長不相統屬”、“各長其部,割據一方”的“苗蠻”區域,終於併入帝國,成為編户齊民。也就是説,在“改土歸流”和“化生為熟”的過程中,不僅在行政管理上逐漸納入了同一“帝國”,這些原本“言語飲食,迥殊華風”的地區,在生活風俗上也漸漸地接近了所謂漢族“文明”。

從社會史或文化史上看,這無疑是極重要的轉變。自明代以來,官方在雲貴委任土司之外,又設立衞所進行控制,形成雙重體制。大量來自兩湖、廣西、江西甚至安徽、浙江、福建等地的移民,以及明清兩代征伐苗彝遺留下來的軍人,彷彿摻沙子一樣,逐漸改變了這些區域的族羣成分和生活習俗,使得“生苗”的空間漸漸縮小,而“熟苗”的區域漸漸擴大,這種彼退此進的移動,在明清兩代繪製的各種西南的地圖上可以清晰看到。

史料記載,從明代洪武二十八年(1395)“詔諸土司皆立儒學”以來,永樂六年(1408)在雲南開始鄉試,宣德五年(1430)王翱在四川土司地區“遍設社學”,此後各地土司子弟漸漸入學甚至參加科舉,有的漢族官員甚至要求土司子弟“悉令入學,漸染風化”,“如不入學者,不準承襲”,因此,這些地區便呈現出“漢化”的趨向。

這種“漢化”的趨向在清代仍然延續,清王朝統治者曾經覺得,“夷俗不事詩書,罔知禮法”,甚至想關閉非漢族地區的學校,免得他們學習了漢族人的“詩書”和“禮法”以後,變得更加難以治理,但派往這些地區的漢族士大夫官員,卻始終以建立政治與文化秩序為目標,仍然沿襲漢族文化傳統。對他們來説,似乎“以夏變夷”總是一個神聖的責任,而希望鞏固政治統治秩序的清王朝也只能支持這一事業,這使得這些地方逐漸“漢化”。

這是兩千年曆史中士大夫官僚們一以貫之的策略。按照清人嚴如煜的説法,“馭苗之方,當震勵兵威之後,必撫綏與防範並用”,你光是賞賜安撫是不行的,你總是築牆設哨也是不行的,他所説的“撫綏”,就包括所謂“教化”。

嘉慶九年(1804),張澍在《續黔書·序》中説,原來“黔之天則蠻煙僰雨,黔之地則鳥道蠶叢,其人則紅革紫薑,其俗則鴟張鼠伏”,可是,經過清代征伐移民加上改土歸流,“易椎髻而冠裳之,刊艿枿而郡縣之,劖邛籠而守圉之,百餘年來,蓋浸浸乎濟美華風矣”。所謂“濟美華風”,其實就是化生為熟的意思。同樣,在有關雲南的《滇省夷人圖説》裏,嘉慶二十三年(1818)負責繪製的官員伯麟在跋裏也説,“百濮諸蠻,盡為編户”,這叫“涵濡沐浴,馴悍為淳”。

什麼是“編户”? 就是納入了帝國統一行政管理;什麼是“淳”? 其實就是“變其土俗,同於中國”;所謂“同於中國”,按照當時統治者和知識人的看法,就是苗彝的生活習慣已經文明化了。清代學者賀長齡曾經這樣描述雲南苗彝,説那時西南苗彝漸漸讀書習禮,而且往往有人通過科舉取得功名,甚至“服食婚喪悉變漢俗,諱言為夷矣”。

而佚名《百苗圖》中,也説到貴州的紫薑苗,原本“輕生好鬥,如遇仇人輒生啖其肉”,但“讀書應考”之後“見之有不識為苗者”。這很容易讓人聯想西漢“文翁化蜀”的故事。《漢書·循吏傳》中記載,廬江(今安徽)人文翁,是一個學習《春秋》的儒家學者,漢景帝末年當蜀郡地方長官,“見蜀地僻陋有蠻夷風,文翁欲誘進之”,於是選了一些人“親自飭勵”,並且把他們送到長安,“受業博士,或學律令”。幾年後“蜀生皆成就還歸”,最終成為帝國的有用人才,改變了蜀地的文化風氣,甚至“蜀地學於京師者比齊魯焉”,就是説蜀地文化風氣逐漸與傳統漢文化淵藪齊魯相似,因而文翁也成為西漢最著名的“循吏”。

明清兩代的西南改造,大體上還是這一方式。從這一點來看,“漢化”論是不是也有一點點道理? 我們僅僅從這些資料裏,就可以看到整個“改土歸流”的歷史過程中,一方面當然有血與火,有殘酷的征服,才把西南各民族逐漸納入帝國版圖、當作政府管轄下的編户齊民;但另一方面在清帝國推動的“化生為熟”過程中,官員與士大夫也在強調男耕女織、識字守法、婚喪禮儀這樣的一些來自漢文化的生活習慣,也恰恰是“漢化”,即在推廣漢族風俗當作文明標準,來改造、馴服和想象那些邊陲民族。二、清帝國也是“殖民主義”嗎?

接下來,**第二個問題就是“殖民”。**最近二三十年裏,由於全球史成為歷史學界的一大潮流,相當多的歐美歷史學家,提出了一個對中國史相當有挑戰性的説法:東方的大清帝國對邊疆的政策,和西方即英、法、西、葡、荷等帝國的對外政策是一樣的。

從全球史的觀點來看,大清王朝對西北的開疆拓土,以及對西南的改土歸流,不僅與同時期的英、法等殖民地事業沒什麼兩樣,都是“近代早期”(Early Modern)特別是 18 世紀全球殖民主義浪潮的一部分。

所以,濮德培(Peter Perdue)説:“清朝的擴張,其實也是十七至十八世紀全球史的組成部分。在這一歷史時期,幾乎在世界各地,新興的統一帝國都通過對外軍事征服方式來擴大領土,而移民、傳教士和商人則緊隨其後。”而且,大清帝國與奧斯曼帝國很相似,它們都統治了很多的民族和廣大的疆域,只是兩個帝國結局不同,“它們都在 19 世紀末陷入崩潰境地,但奧斯曼帝國的疆域分裂成為幾個民族國家,而清帝國則被整合為單一的國民政權”。

他認為,大清帝國對西部的征服,如果作為一個全球史的事件來觀察,那麼,那個時代的 Central Eurasia 還不是大清帝國以及後來中國的邊緣省份“新疆”,各種來自中國、俄國、印度和歐洲的宗教、貿易輻輳於此,在地緣上看,它更是俄國、準格爾、大清三個帝國之間; 同樣,脱開以中國立場界定“中心—邊疆”的觀念來看,西南苗彝也只是被大清帝國所殖民的地域和族羣。美國學者何羅娜(Laura Hostetler)的《清代殖民事業:前近代中國的人種志與圖像學》以及喬荷曼(John E. Herman)的《雲霧之間:中國在貴州的殖民,1200 ~ 1700》,講的就是大清如何把西南苗彝族羣逐漸變成編户齊民,把西南地區正式納入大清版圖的這樣一個故事,他們的書名中,都 不 約 而 同 使 用 了 “殖 民 ”( Colonial 或 Colonization)這個詞。

清帝國對西北的平定是“征服”嗎? 對西南的改土歸流是“殖民”嗎? 再説得久遠一些,古代中國對於周邊異族也是“殖民”嗎? 就像説到“漢化”西方學者不贊成一樣,説到“殖民”,中國學者往往也會不高興。

中國學者會覺得,近代以來,中國一直受帝國主義欺負,差不多已經成了半殖民地,結果你們還説我們是“殖民”? 但我以為,應當理解他們用“殖民事業”這個詞,是另有歷史觀念與學術背景的。如果我們不在價值意義上評論“殖民”的功過是非,而只是把“殖民”當作一個全球史過程,似乎這也無可非議。

通常,中國學者首先會沿襲古代中國“大一統”的歷史觀念和“中央—邊疆”的視角;其次也會受到晚清以來“五族共和之中國”與“中華民族是一個”這種國族意識的影響;再次,甚至還會殘留古代“華夷”與“文野”的歷史記憶和文明進化論。因此,總覺得這些“苗彝”本來就是中國之邊緣,“變其土俗,同於中國”本來就是“進於華夏”,彷彿是從野蠻變成文明。甚至還會認為,古代中國的漢族與非漢族,主要也是“平等基礎上的互助關係,這是民族關係發展的主流”。

但是,“德以柔中國,刑以威四夷”,古代中國就深諳此理,開疆拓土的帝國何嘗如此温柔敦厚? 被征討的“蠻夷戎狄”固然被殺戮得很慘,去討伐的軍人同樣死傷無數。中唐杜佑就在《通典·邊防》中痛心疾首地檢討盛唐的擴張。他説,僅僅是天寶年間,哥舒翰遠征吐蕃,兩萬人在青海島上,“不能救而全沒”;安祿山在天門嶺討伐奚與契丹,“十萬眾盡沒”;高仙芝遠征石國,在怛邏斯川“七萬眾盡沒”;而楊國忠去打閣羅鳳,“十餘萬眾全沒”,前後“沒於異域數十萬人”。

就連馬克思主義歷史學家范文瀾,也不能同意這種政治化的説法。1980 年初,《歷史研究》發表了他寫於1962 年的遺稿。在這份沒有發表的遺稿中,他就説古代帝國統治下的民族與國家之間、民族與民族之間、國家與國家之間,“完全依靠力量對比,大小強弱之間,根本不存在和平共處、平等聯合這一類的概念”。

這就像古文獻中所説的,“命將出師,恣行誅討”,“搜山蕩谷,窮兵罄武”。③以清代貴州“改土歸流”為例,清王朝軍隊在鎮雄“連破四寨,斬首二千餘,盡焚其壘”,在威遠、新平“冒瘴突入,擒斬千計”,在清水江和丹江“潛舟宵濟,扼其援竄,突搗其巢”。

這種所謂“文明化”過程,毫無疑問就像“殖民化”過程一樣,並不只是鶯歌燕舞,而是充滿了血與火。讓我們回到清王朝是否“殖民”的問題上來。應當注意的是,近年來由於全球史背景下的歷史新解釋,在國際學界非常流行,這種全球史研究推動了一個新潮流,這個新潮流包括有關中國邊陲的歷史學和人類學研究。

而這些有關中國邊陲的研究通常有兩類:一類是討論中國現在的邊疆地區是怎樣被整合進帝國的。用他們的話説,就是那些西南地區的苗彝是怎樣被“殖民”,清朝是怎樣“征服西南,進行殖民,實現主權控制”。換句話説就是,這些原本由“土司”自主管理的“蠻夷”區域,是怎樣漸漸成為帝國直接管理的“中國”的; 另一類是從人類學、民族誌的角度,重新認識那些華夏邊緣的異族,他們是否從人種和文化意義上,就與內地漢族有所不同? 他們是否由於“他者”才逐漸產生“我者”意識,並逐漸形成自我認同的族羣? 他們在那個時代是否並不認同“中國”或“滿蒙漢”帝國? 也就是説,他們試圖通過這種研究,來討論民族的“本質性”和“建構性”問題。

那麼,清帝國“殖民”説有沒有道理呢? 我個人以為,它就與“漢化”説一樣,一半有道理,一半沒有道理。為什麼説一半有道理呢? 因為,這裏確實有可以引起我們反思的死角。18 世紀前後,世界上各個帝國“你方唱罷我登場”,奧斯曼帝國和莫卧兒帝國雖然處在衰落之中,但俄羅斯帝國卻逐漸向東向南侵蝕,而大清帝國卻迅速崛起,並且向西擴張。過去曾經橫行海上的葡萄牙、西班牙帝國雖然衰落,但歐洲的大英帝國卻在向東方擴張。正是這種擴張,逐漸引起了各個帝國的擠壓和碰撞。擠壓和碰撞的結果是:有的帝國萎縮,有的帝國衰落,有的帝國崛起,有的帝國膨脹。這當然是後話。但是,18 世紀中葉大清帝國恰恰在擴張的巔峯狀態中,乾隆一朝所謂“十大武功”,其實就是清帝國在“殖民主義擴張”中。

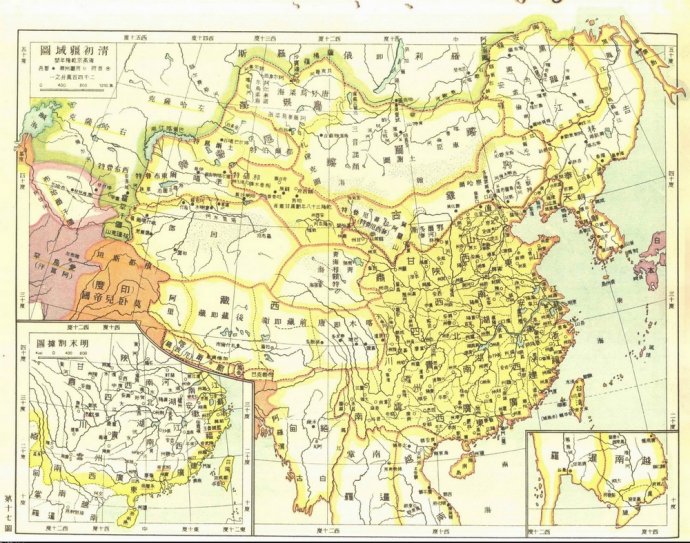

正如前面所説,清代中國邊陲的一些區域,並不能説自古以來就是中國的,歷史上中國四周的疆域不斷變動。過去,中國學者撰寫中國史,常常會提及西漢設酒泉等四郡,張騫通西域,李廣利一直遠征到貳師城(今吉爾吉斯斯坦),也會提及張騫試圖經雲南通身毒,諸葛亮南征擒孟獲,當然更會提到大唐帝國在四裔的開疆拓土,似乎這些地方很早就已經納入中國版圖。其實,古代中華帝國的疆域不斷移動與變化,正如我所説的,很多地方一直到唐宋時期還是化外之地,未必就是真的“中國”,更不必説收縮了的宋代和明代——清代直接繼承的是明代——西北西南的很多地方,都不在“禹域”之“內”。所謂“西域諸國”,在明代就連敦煌也已經不歸中國管轄,“嘉峪關外即非吾土”;所謂“千洞百蠻”,雲貴的苗彝,基本還是由土司管理,和內地府廳州縣這樣編户齊民的政府管理是有區別的。清代把西域拓為“新疆”,在雲貴“改土歸流”,帝國在邊緣族羣的地區派駐軍隊,設置機構和官員,大量興辦學校,徵收齊民的賦税,使這些地方逐漸“從異域到舊疆”。 在全球史上來看,確實也可以稱之為“殖民事業”。

那麼,為什麼我説“殖民”這個説法還有一半沒道理呢? 這是因為當歷史研究者使用 colonization 這一概念的時候,我們常常會被來自西方的“殖民”概念引發某種誤解,覺得清王朝對於西北、西南的殖民,和英法西葡等西方國家對亞非拉的殖民,無論性質、目的與方式都一樣。之所以我不能無條件接受“殖民”這個概念,是因為我無法簡單地把這一“殖民”和那一“殖民”等量齊觀,把大清帝國和西方列強在亞洲、澳洲、非洲和美洲的征服當作同一個“殖民”。以“改土歸流”為例,應當注意到,明清兩代的措施,基本上是:(1)設置官吏,把邊陲之地與內地一樣“郡縣化”;(2)徵收賦税,使異域之民等同內地一樣作為“編户齊民”;(3)興學設考,讓殊方異俗逐漸改造同於內地文化。

因此,以歐洲近代英法西葡荷的殖民來跟中國明清改土歸流進行對比,要看到有三個不同。第一,是跳出本土遠征海外,還是從中心向邊緣的逐漸擴大; 第二,是為了掠奪資源,還是納入帝國;第三,是保持宗主國與殖民地的異質性,還是要逐漸用漢文化把蠻夷同質化。所以,我很贊成西方學者能在全球史的新背景下,看到中西曆史確實有相似相近之處,但我也一直在提醒,西方學者也許應當注意到它們之間的差別。正如 Lee Byung Ho 在其博士論文 Forging the Imperial Nation 所説,中國從明清到近代的國家意識的轉變,並非從過去的“文化主義”轉變成後來的“國家主義”。他認為,中國和歐洲代表了兩種不同的模式,如果説歐洲模式是 Colonial National(殖民國家),那麼,中國則是 Patrimonial Imperial(世襲帝國),從清王朝到現代中國的民族政策,其實仍然延續了后帝國時代(Post-Imperial)的一貫思路與做法。

三、何謂“帝國”? 歷史上中國何時是帝國?

現在可以討論第三個問題了,即歷史中國是一個帝國嗎?2013 年5 月,歐立德教授在中國復旦大學進行演講時曾提出有關傳統中國是否“帝國”的問題,後來,這篇演講辭以《傳統中國是一個帝國嗎?》為題發表在中國的《讀書》雜誌上。在這一演講中,他不贊成把歷代王朝的中國都籠統地稱為“帝國”(諸如中華帝國),並且説傳統中國並沒有表現出“典型帝國的性質”即“帝國主義”的侵略性的行徑。

雖然歐立德沒有明説,我個人猜測,作為一個清史研究者,他大概會特別強調一個與傳統中國不同的清代,由於清帝國並非一個像宋明那樣的漢族國家,它疆域廣大、文化多元、族羣複雜,所以更應當稱為“帝國”。在他與其他學者合編的那本明確標明“新清帝國史”的論文集 New Qing Empire History 中,他們就不是把北京,而是把承德放在視野中心,當作一個與傳統漢族中國中心的北京不同的 Inner Asian 或 Central Eurasia 帝國的首都,並以此顯示出大清帝國與歷代王朝不同的特質。

可是,由於歐立德這篇演講常常引用歐洲文獻來證明,很晚歐洲才把中國稱為“帝國”,更晚中國則自己把自己稱為“帝國”,這就引起一些中國學者的反駁,他們也從歐洲文獻中引經據典,反對中國被稱為“帝國”很晚的説法,這樣一來,似乎焦點引向了有關中國稱為“帝國”的概念史。其實,這可能忽略了歐立德這篇演講的歷史背景和真實意圖。

我的看法很簡單,名實之間,先應當看“實”。關於傳統中國是不是一個“帝國”,不必先糾纏命名或概念,應當着重觀察歷史。儘管秦漢以來奠定了傳統漢族中國政治—文化核心區域的基本輪廓,但秦漢以來的各個王朝,仍往往試圖超越漢族中國的核心區域,只要王朝力所能及,它也還是會逐漸滋蔓延伸,開疆拓土。我在《對“天下”的想象》一文中曾以漢唐為例,指出漢武帝時代中國強盛,便多番征伐匈奴,五道進擊南越,同時攻打西羌,平定西南夷,更遠征車師,滅掉朝鮮。

一方面用策略,即所謂“東拔穢貉、朝鮮以為郡,而西置酒泉郡以隔絕胡與羌通之路”;一方面用武力,“斬首虜(匈奴)三萬二百級,獲五王,五王母”,“誅且蘭、邛君,並殺笮侯”,“攻敗越人,縱火燒城”, 這才造成龐大的大漢國土。同樣強盛起來的唐太宗時代,先攻打突厥,開党項之地為十六州,四十七縣;再進擊吐谷渾,征討高句麗,遠征焉耆、龜茲。

正如古人所説,中外大勢是“我衰則彼盛,我盛則彼衰,盛則侵我郊圻,衰則服我聲教”,這並不奇怪。外族“兵馬強盛,有憑陵中國之志”,但唐初有了打遍四裔的武力,也就平定突厥,打敗薛延陀,收復回紇,鎮壓高句麗,不僅成就了大唐疆域,也使得唐太宗贏得所謂“天可汗”之稱。

詹姆斯·布賴斯(James Bryce)在描述中世紀帝國的時候曾經歸納過“帝國”的三個要素,“第一個同時也是比較而言最不重要的原則是:國家作為一個君主國而存在。第二個是神聖國家的範圍和神聖教會的範圍完全吻合,……第三個是它的世界性”,這當然説的是歐洲的情況,但大體上也符合東方世界。如果説,由不受制度約束,具有神聖光環(這在歐洲是由神聖教會賦予的)、軍事和政治權力的皇帝管轄,龐大而沒有邊界並時時表現出向外膨脹趨勢,並由不同形式不同制度管理多個族羣、不同區域與異質文化,這就是“帝國”的話,那麼,即使在清代之前的“中國”,也有眾多族羣、廣大地域和多樣文化,“粵之獞之黎,黔楚之猺、四川之僰之生番,雲南之猓之野人”。因此,這個中國無論王朝是漢、唐還是宋、明,當然都可以算作“帝國”。可是,我也贊成這個看法,就是比起漢唐宋明來,蒙元特別是中國最後一個王朝大清更像是一個“帝國”。

因為,很多學者已經指出,在大清帝國疆域內,前面所説的這種帝國多元性與複雜性表現得格外明顯:首先,帝國內有由六部管理的十八省(即傳統漢族中國部分),它是延續傳統中國郡縣制的道府州縣等行政,以及法律、賦税、户籍等制度,加上八旗駐防的方式來管理的。即使這十八省看上去在政治制度、文化風俗和語言文字上逐漸同質化,但是正如前面所説,內部也有差異,特別是西南地區苗彝部分,只是在“改土歸流”過程後,土官土司的權力漸漸削弱,這些地方才漸漸融入,而成為“中國”。這一區域,確實延續了古代“中國”的政治制度、文化傳統和生活習俗,因而它會被歐洲人視為“中國本土”,被日本人稱為“中國本部”。 其次,帝國內還有理藩院,理藩院管理蒙古、青海、西藏和回部(即所謂內陸亞洲部分)。

其中,內外蒙古(內蒙古有東四盟、西二盟,外蒙古則分喀爾喀、杜爾伯特、土爾扈特、和碩特四部)、青海則以部、盟、旗等行政,以及部落首領(札薩克) 與中央官吏(都統),加上當地宗教領袖如藏傳佛教的喇嘛,實行管理;而藏區的康(喀木)、衞(前藏)、藏(後藏或喀齊)、阿里,則由藏傳佛教領袖(如達賴和班禪等活佛)與中央派出的官吏共同管理;至於回部即後來的“新疆”,在 17 世紀中葉被大清帝國征服之後,則分別以內地相同的州縣制度(東路)、與蒙古類似的扎薩克制(北路及哈密吐魯番等地)和伯克制(南路)來管理,在這一個區域內也分不同的管理方式。 直到清代後期的龔自珍、汪之昌,才意識到這種不同的統治方式,最初只是為了撫綏,但最終有很多問題,覺得應當“置省以控扼”,應當大量移民,應當建學校興科舉,應當推行內地的文化。

可是,這個時候世界大勢已變,帝國轉型已經太遲了。再次,在大清帝國的龍興之地滿洲,則又採取與內地略有不同的制度。在入關之後,清朝先是仿照明朝留都的制度,在盛京設有禮部、工部、户部、刑部、兵部等,後來又設滿洲尚書管理五部。作為地方行政管理,則又在盛京設盛京將軍,又在吉林設吉林將軍,在齊齊哈爾設黑龍江將軍,保持着一種與內地十八省不太一樣的形式。一直到光緒三十三年(1907),清帝國面臨崩潰前夜,才下令“罷將軍,置東三省總督、奉天巡撫”,把這個滿族崛起的根據地,改為與內地相同的“行省”。

乾隆五十三年(1788),洪亮吉為這個大帝國的行政區劃即州府縣編了一部書。在這部書的序言中,他很感慨地説:“國家膺圖百年,闢地三萬,東西視日,過無雷咸鏡之方,南北建鬥,逾黎母呼孫之外,光於唐漢,遠過殷周。”可問題是,這個大帝國並不是那麼整齊、清楚地都設置了州府縣來管理,相反,它內部的結構相當複雜,管理方式也有差異。

因為這種差異性很大的結構,使得統治者必須採用不同的方式來管理,因此就出現了新清史學者所説的,清朝皇帝有時候像傳統漢族國家的皇帝,有時候則像各個異族的大汗,有時候還像藏傳佛教的宗教領袖甚至是菩薩。同時,也正如前面提到的《新清帝國史》一書所説,北京與承德也分別承擔了不同職能,前者是一個傳統中國王朝的中心,而後者則是一個內陸亞洲帝國的首都。

在帝國重大慶典的時候,不僅外藩朝鮮、安南、南掌、緬甸等國以及遙遠的哈薩克前來朝賀,而內屬的蒙古、回部及金川土司、台灣生番,也都會聚集到這個首都,特別是很少到北京的西藏活佛,也會光臨這個內亞帝國的中心承德。當我們用全球史視野,把歐洲、亞洲都放在早期現代世界歷史進程中來觀看,正如萬志英(Richard von Glahn)所説,就不會把清王朝的歷史看成是孤立於世界之外的二十四史之後的一個王朝史,也許我們可以看到一個此起彼伏、交錯往復的圖景。

我想,這是一個龐大的帝國,當疆域最大化的大清帝國在亞洲東部、中部進入征服的巔峯狀態的 18 世紀中葉,世界上其他帝國也此起彼伏。雖然莫卧兒帝國四分五裂,無法抵抗西北方外族和歐洲新興帝國的入侵,逐漸淪為英國殖民地;奧斯曼帝國則仍然維持它的龐大的領地,儘管它已出現停滯和轉化的趨勢;倒是日本帝國處在“鎖國”狀態,只是在長崎時不時與中國和歐洲進行貿易。

但是,這個時代歐洲卻很活躍,俄羅斯帝國則在四面出擊,佔領大片周緣的領土;路易十五時代的法蘭西雖然被奪走了波蘭,但普魯士卻在崛起,而大英帝國更是在北美、印度大肆擴張。看看那個時代的世界景象,彷彿就像地球理論中的“板塊漂移説”所形容的一樣,各個帝國必將在沒有邊界的擴張中互相碰撞,最終形成新的世界格局。不幸的是,在後一個世紀的各個帝國的競爭與衝突中,大清帝國成為失敗者,漸漸成為被帝國主義和殖民主義欺負的弱國。但是,這並不意味着過去幾千年即秦漢唐宋元明以及衰落之前的大清,不是一個具有“帝國主義傾向”的帝國。

四、簡短結語:“名與實”或“概念與歷史”

毫無疑問,我們生活在當代,免不了後見之明,即站在當代回看歷史;也免不了循名責實,用現代概念重新定義“中國”,觀看“歷史”。可是無論如何,我們都應當有這種意識,也就是當現代概念遭遇歷史事實,所有現代概念在歷史面前都會顯得太簡單,而歷史一旦被現代概念敍述,它就會模糊或衝突起來。無論是這裏討論的“漢化”、“殖民”還是“帝國”,還是我們即將要討論的歷史中國之“內”和“外”,原本都不那麼簡單、清晰和明確。

換句話説,就是在歷史上,傳統帝國時代的中國,疆域、族羣、宗教、制度,並不像“概念”那麼同一化和明確化。因此,用現代國家定義去反推歷史中國,用現代國際準則去理解古代國際秩序,用現代簡單明確的概念去理解豐富複雜的歷史,當然都不免圓枘方鑿。因此我想,當我們面對“概念”之爭的時候,其實,不妨先回到“歷史”。