他們哭着拼湊起四分五裂的屍體,繼續笑着打球 死亡?那只是人各有命_風聞

后厂村体工队-后厂村体工队官方账号-公众号:sports_1632018-12-04 10:57

再談到那枚擊中球館的導彈和3個小球員的死亡時,47歲的敍利亞籃協官員蘇萊曼會用笑聲掩蓋內心的驚恐與不安。悲劇發生在4年前盛夏的大馬士革(敍利亞首都),小球員們下午的第一堂訓練課,當時一組孩子在場上訓練,而另一組坐在場邊休息,出事的正是後者。

其中一個孩子的身體被導彈撕得四分五裂,趕來救援的人們將四散在瓦礫中的屍塊收集起來,裝在遮陽傘的傘蓋裏運走了;另一個孩子被炸掉了雙腿,在醫院裏與死神抗爭一星期之後宣告不治,人們怕他那老來得子的父母過度悲傷,曾試圖隱瞞他的死訊;還有一個女孩,被彈片擊中頭部,當場死亡。

“那真是一段糟糕的記憶。”蘇萊曼説,襲擊發生的時候,他正開車載着女兒行駛在趕往這間球館的路上,“我跟我的妻子在那傢俱樂部相識相愛,我的女兒曾在那裏練球,現在輪到我的兒子了。”

2011年3月,敍利亞“內戰”爆發,蘇萊曼選擇了與祖國共赴生死。他拒絕了去歐洲工作的機會,“敍利亞不是酒店,我不能因為其他地方有更好的服務就離它而去,我要跟我的祖國和同胞在一起,我們一家仍將繼續在這個國家生活。”蘇萊曼告訴網易體育。

他能講一口流利的阿拉伯英語,受過高等教育,有在英國、法國工作的經歷,現在經營着一家從事市場和銷售培訓的公司,與此同時,他還是敍利亞一家名叫Thawra的籃球俱樂部的董事會成員,“我的球隊在敍利亞是數一數二的。”他不無驕傲地説。

馬丹利持球突破

馬丹利持球突破

7年過去了,“不怕死”的蘇萊曼們掙扎着從地獄爬出,在廢墟上重建了曾令他們引以為傲的籃球事業。敍利亞男籃,重新出現在人們的視野:2017年,他們時隔6年重返亞洲盃,馬丹利在1/8決賽中狂砍35分,險些率隊擊敗杜鋒率領的中國男籃藍隊,最終名列第10;2018年,他們在亞運會男籃比賽中榮獲第6;此外,他們還成功打進世預賽第二階段,不斷穩固着亞洲前10的地位。

敍利亞啊敍利亞,它是地中海邊的稀世珍寶,盛產玫瑰的文明古國,溝通歐亞非大陸的橋樑……似乎再多溢美之詞也不足以形容它的過往。

有民諺為證:“If Paradise be on earth, it is Damascus without a doubt; and if it be in Heaven, Damascus is its earthly counterpart and equivalent.”譯成中文便是:“人間若有天堂,大馬士革必在其中;天堂若在空中,大馬士革與之齊名。”

戰前的大馬士革

戰前的大馬士革

天堂越美,越遭人覬覦。近代以來,敍利亞淪為列強的玩物,在內紛爭不斷,政權幾度易手,在外與以色列結仇,兵連禍結。直至1970年,哈菲茲-阿薩德(現任敍利亞總統巴沙爾-阿薩德之父)發動“糾正運動”並自任總理,敍國政局才算大體底定。

老阿薩德在任之時,因為種種原因,敍利亞一直是中東地區最為貧困的國家之一,被強人政治暫時壓服的內部矛盾並未消弭,反而愈演愈烈,並最終在2011年3月被“阿拉伯之春”撩爆,一時間餓殍遍野,民不聊生,古城泣血,風雲變色。戰火延燒至今,已有約50萬敍利亞人死亡,1200萬人(超過總人口的一半)流離失所,其中有數百萬人流落世界各地成為難民。

大馬士革的往昔或許曾是天堂,然而它以及它的祖國的今日,卻直墮地獄(或許應該加個問號)。

每逢敍利亞高奏凱歌,有兩樣東西總不會缺席——對國足的無情鞭撻,以及對籃球夢的熱烈謳歌。

前幾天,敍利亞隊被中國隊49分血洗,敍利亞國手們買不起耐克鞋、白天上班晚上訓練的新聞收割了不少眼淚。網友們不明白,在槍林彈雨中倖存下來,不一定能見到明天太陽的一羣人,怎麼就挺到了世預賽的第二階段?於是,一些人開始慨嘆精神力無邊無際的強大,一些人開始感恩來之不易的幸福生活,卻很少有人去探究敍利亞籃球真實的情況。

唯物辯證法告訴我們,要重視精神力的力量,但片面、無限誇大意識的能動作用就成了唯心主義、唯意志論。庚子年間那位“攜青龍刀一柄,《春秋》一部,騎赤兔馬往攻,入陣便中炮亡”的普濟神僧,不正是中唯心主義之毒太深嗎?

本文要講的幾個故事,或許有助於讀者理解敍利亞籃球在戰火中的崛起之謎。

“世上沒有半開半合的門”

前敍利亞領導人哈菲茲-阿薩德

前敍利亞領導人哈菲茲-阿薩德

從1970年上位到2000年逝世,老阿薩德執掌敍利亞權柄長達30年,在此期間,他是唯一執政黨阿拉伯復興社會黨的黨魁,也是國家元首,還是三軍最高統帥。阿拉伯社會復興黨的宗旨是在阿拉伯世界“實現統一、自由和社會主義”,但處在國際政治十字路口的中東各國事實上都沒有決定自己命運的能力,為了自保,處在教派衝突前線的敍利亞軍事上的開支甚至一度佔到政府總開支的54.5%,而公共部門的龐雜低效,私人部門的渺小孱弱,既拖累了經濟發展,又激化了社會矛盾。此外,盤根錯節的教派矛盾也導致了不容忽視的社會問題。

2000年夏,老阿薩德撒手西去,他的次子、“本無心從政”的眼科醫生巴沙爾-阿薩德繼位(原本當做接班人培養的阿薩德長子以外身亡),像許多守成之主一樣,小阿薩德上任伊始以改革派面貌示人,釋放政治犯,許諾“容納不同意見”,但他同時也表示“不需要西方式民主”。

敍利亞現任總統巴沙爾-阿薩德

敍利亞現任總統巴沙爾-阿薩德

然而阿薩德顯然高估了自己能力,他的政治手腕並不足以實現自己的政治目的,而一些不切實際的改革措施反而激化了國家內部的矛盾。敍利亞陷入了比以往更為嚴重的貧富分化和貪污腐敗之中。2011年,男、女青年的失業率一路飆高,政府卻仍在不斷削減教育、住房、醫療等方面的公共開支。

前新華社常駐中東記者周軼君在《走出中東》一書中寫道:“復興黨官員……擠佔私營公司,強霸生意,有時安全部門開路,直接將個體工商户充公,引發富人憎惡。到了光景蕭條的2008年,官民之間更是已呈水火之勢。”又道:“一扇門,要麼打開,要麼關上。嘗試改革的人終究都會發現,世上沒有半開半合的門。半開半合的努力,不過是在跟時間賽跑。”

2011年3月,席捲整個中東地區的民主浪潮——阿拉伯之春——來到敍利亞,遊行示威迅速演變為武裝衝突。單純想推翻現政府的反對派拿起了槍,別有用心的極端分子ISIS、基地組織等也橫插一槓,美俄兩個軍事大國及其背後若隱若現的軍事集團更是不甘寂寞,欲將其變為大國博弈的戰場。

2012年6月26日,小阿薩德宣佈敍利亞進入戰爭狀態,至此,天堂之國成為人間煉獄。

“內戰?這不是內戰”

經歷戰爭洗禮的大馬士革一角

經歷戰爭洗禮的大馬士革一角

當網易體育記者説“內戰(civil war)”一詞時,蘇萊曼立刻調整了語氣,用一種不容置疑的口吻笑着説道:“這不是內戰。”——好像還夾雜一絲類似“大清亡了?”的詰問之感。

“願聞其詳。”記者的好奇心被勾了起來。

“這不是內戰。一些國家贊助敍利亞境外的恐怖分子,並將他們輸送到敍利亞境內搞破壞,它們還利用了敍利亞國內的一些無知者。”蘇萊曼説,“和世界上其他地方一樣,有好人就會有壞人。在大馬士革,各民族的人友好相處,無論他信仰什麼,或者來自哪裏。”

敍利亞自媒體人馬吉德與蘇萊曼有着相似的看法,他和幾個朋友經營着一個名叫“Syria Basketball(敍利亞籃球)”的臉書賬號,他們當中有的去國離鄉淪為“難民”,有的仍像蘇萊曼那樣留在敍利亞與自己的國家和同胞共克時艱。

他在聊天時特意將“內戰”二字加了雙引號——在他看來,“內戰”是個偽命題。

內戰也好,外戰也罷,戰爭對敍利亞帶來的創痛是顯而易見的。敍利亞戰爭爆發5週年時,《廣州日報》列舉了一系列觸目驚心的數據:敍利亞人壽命從70歲減至55歲、逾千萬人需要救助、失業率過半、經濟至少倒退30年、醫護人員減少一半、45%的孩子輟學……戰爭帶來的是全方位的毀滅,自然也包括籃球。

“子彈,不區分信仰和派別”

CBA2014-2015賽季的馬丹利

CBA2014-2015賽季的馬丹利

對於戰爭的破壞性,很多人是後知後覺的,曾經在CBA效力4年、被尊稱為“敍利亞喬丹”的米歇爾-馬丹利就是其中之一。

2007年亞錦賽(亞洲盃前身)在日本德島舉行,時年26歲的他場均轟下33.1分8.1籃板2.3助攻,幫助敍利亞取得第11名的成績。

那屆賽事之後,馬丹利透露,自己曾拒絕過一份來自土耳其聯賽的合同,他從未想過要離開敍利亞“我愛我的祖國。”馬丹利説,“在敍利亞打球很快樂……我想不到任何去其他地方打球的原因。”

戰爭爆發初期,他的家鄉阿勒頗被圍,淪為戰地,ISIS綁架了他的哥哥並索要鉅額贖金,儘管他哥哥只是個沒有任何政府和軍方背景的工廠經理。度過了10天人質生活之後,恐怖分子收到馬丹利家繳納的贖金,將馬丹利的哥哥釋放。子彈,是不區分信仰和派別的,它們從誕生之日起就只有一個使命——殺戮。

這次綁架事件成為壓死駱駝的最後一根稻草,馬丹利決定帶領家人遠走海外,“大約70%的地盤被叛軍控制,我們再也沒有立足之地,待在那裏已經不再安全了,”馬丹利説。那一年,他來到CBA,並足足呆了4個賽季,其中有兩個賽季場均得分超過20。後來他又輾轉沙特阿拉伯、黎巴嫩、菲律賓、荷蘭等國,成為亂世中的一叢飄萍。好在他的父母和哥哥如今都已在海外定居,性命無虞。

“我期盼着重返家鄉的那天,我盼望着在熟悉的街區漫步。”2017年,馬丹利在接受《印度時報》採訪時説,“家鄉對人們來説總是特殊的,無論阿勒頗多好多壞,它永遠在我心中。希望我能儘快回去,並重建球隊。”

今年,為了幫助球隊完成新老交替,已經37歲高齡的馬丹利在國家隊退役,沒有參加世預賽第4、5窗口期的比賽。

“每個花園都充滿茉莉花的香氣”

戰爭爆發之後,敍利亞球員流失嚴重。有的人死於戰亂,有的人蔘軍了,有的人因為政見不同而退出,“也有很多球員離開了,因為他們覺得局勢不夠好,或者是為了追求更好的生活。”馬吉德説,“但也有很多球員留了下來,他們仍想繼續打球,或者,他們只是沒有什麼離開敍利亞的好的機會。”

前排右一為馬利赫

前排右一為馬利赫

敍利亞前國手馬利赫的情況與馬丹利不太一樣, 他孤身出逃,家人還留在敍利亞。籃球就像一紙簽證,確保包括他在內的一些球員仍能體面地生活。

馬利赫是德里克-羅斯和芝加哥公牛隊的鐵桿球迷,還在老家大馬士革的時候,由於時差的關係,他得熬夜到很晚才能看到羅斯的比賽。2004-2013年,他曾是敍利亞國家隊的主力球員。那會兒,有個西亞籃球協會的負責人曾告訴他,他終有一天能打上NBA,“這番話給了我信仰,也給了我努力成為更優秀運動員的激情。”2016年3月,馬利赫告訴美國全國公共電台。

“大馬士革是天堂的一角,在那裏,我周圍每個花園都充滿茉莉花的香氣。在我的成長經歷中,最美好的回憶就是坐下來沏一杯土耳其咖啡,邊聽着輕柔的音樂,邊與母親談天説地,她一直都是我最好的朋友和知己。”馬利赫説,“戰爭爆發之後,好幾百萬人流離失所,於是我決心離開。”

公牛時期的羅斯

公牛時期的羅斯

在親戚的幫助下,馬利赫先後在厄瓜多爾、美國波士頓打球,最終落腳到了芝加哥,接受採訪時,他效力於美國ABA聯賽的風城律動隊。在芝加哥,他見到了自己偶像羅斯,還獲得了與他面對面交談的機會,“這份經歷簡直不可思議。”

平時忙起來還好,節假日反而難熬,那會兒,羈旅之思往往最濃,“我總是想起坐在爐火旁傾聽黎巴嫩天后法魯茲的日子,她的歌能喚起我們對傳統的記憶。現在,我管節假日叫‘視頻時間’,因為視頻聊天是我跟家人交流的唯一方式。”馬利赫説。

當然,客居在外並非全是傷情的敍事,跟那些死於非命的同胞相比,馬利赫無疑是幸運的,更何況,他還在異鄉收穫了愛情。“她是美國-伊朗混血。鑑於有數百萬伊朗人在1979年伊斯蘭革命時逃離故土,所以她對我的經歷感同身受,還鼓勵我要奮發圖強。我在尋找機會回報這個國家,因為這個國家(指美國)給了我機會——讓我相信一切皆有可能。”

“與死神對賭”

謝里夫持球突破阿不都沙拉木

謝里夫持球突破阿不都沙拉木

然而對於大部分球員來説,留下像是更好的選擇。“想離開並不容易,因為所有國家都不給敍利亞人發籤證。”30歲的敍利亞男籃隊長、對陣中國隊砍下15分的謝里夫説,“就我個人而言,我有一份不錯的工作,我的家在一個很安全的地方,而且我也不想告別籃球。另外,我目前的情況還沒到成為難民的份上。”

謝里夫説得輕巧,而記者卻覺得他是在跟死神對賭,是在刀口上舔血。他曾數次與死神擦肩而過,對此他並不諱言。有一回,一枚汽車炸彈就在他眼前爆炸, “感謝真主,那炸彈的威力沒那麼大。”有一回,幾枚迫擊炮彈擊中了訓練館的停車場,而球員們依舊訓練如常。

記者不禁想起了希特勒掀起排猶浪潮的前夕,聰明絕頂的猶太人其實早就嗅到了死亡的味道,但他們當中的很多人並未逃亡,最終成為集中營裏的一個個冰冷編號,事後有人解釋説:“因為猶太人家家户户都有鋼琴。”為了一台“鋼琴”,丟了一條命。

對於死亡,謝里夫有着穆斯林式的解讀,“我們相信,每個人都有其命數。把自己交給真主,當生命終結之時,無論你身在何地,都會走向死亡。”

中國伊斯蘭教協會官網刊出的《伊斯蘭教的臨終關懷思想》對穆斯林的生死觀有着極為精到的分析。“穆斯林一般都較早地接受了死亡教育,珍惜生命,努力生活,寧靜坦然地對待死亡,接受死亡。”該文章寫道,“首先……在‘前定’信仰的支持下,穆斯林認為生命的長短是由真主定奪的,任何人都無法更改。‘人人都要嘗死的滋味’。其次,伊斯蘭教認為……人活着不僅要實現現世生命的價值,更要追求後世生命的價值。虔誠於宗教功修的穆斯林平日裏是心安的,臨終之際更是坦然與安詳的,因為後世美好的‘天園’正在等着他。”

其實,面對死神的坦然並非穆斯林獨有的“基因”,在全人類歷史的長河中,總有一些東西要高於生死,它們存在於《美麗人生》等文藝作品中,也存在於有血有肉的現實世界——老山貓耳洞裏的歌聲,重慶大轟炸時的麻將桌……比比皆是。

“5支隊伍共用一個球館”

據蘇萊曼估計,敍利亞大概失去了20-25%的球員,“問題不在於球員,而在於基礎設施。”

炮火之下,許多體育館成為斷壁殘垣,還有許多體育館因為經常斷電的緣故而功能受損。戰爭開始的那幾年,命都難保,兵荒馬亂的,估計敍利亞政府和籃協也顧不上體育館,待到戰事稍緩,整修或重建的速度又略嫌慢了些。

球館的確是最緊俏的東西,在敍利亞第一大城市、工業重鎮阿勒頗,一度出現過5個俱樂部共用一個球館的情況,“過去兩年是共用兩個,今年是共用三個,情況好多了。”謝里夫説,“而在大馬士革,只有1個大館,七八個俱樂部共用這一個大館比賽。另外有5個常常不能使用的小館,供俱樂部訓練。每逢重要比賽的前一天,我們會得到1.5小時踩場訓練的時間。”

莫説普通俱樂部,即便是國家隊訓練,也嚐嚐面臨無館可用的局面。2017年8月,法新社曾在一篇報道中披露了敍利亞國家隊備戰亞洲盃的情況。

敍利亞軍隊遭到英軍戰機轟炸

敍利亞軍隊遭到英軍戰機轟炸

Al Fayhaa體育館是大馬士革最著名的體育館,由中國人修建,敍利亞國手們的訓練就安排在這裏。政府軍的戰鬥機在頭頂轟鳴,“叛軍”發射的迫擊炮彈落在附近的街區,爆炸聲在球館內迴響。除了如影隨形的危險,敍利亞籃協還得與電力緊缺和空調故障作鬥爭,他們千方百計找來燃料和發電機,以確保館內燈光不出問題,他們將訓練安排在傍晚和夜裏,以確保球員不至於在蒸籠似的球館內虛脱。

那一天既定的訓練時間本來更長,奈何球館突然斷電,發電機又恰好是壞的,教練們不得不讓球員們提前下課。

得分後衞阿巴沙彎着膝蓋,氣喘吁吁地説道:“我想念我的朋友們,想念球迷們,想念座無虛席的球館。籃球曾經讓你的臉上露出微笑,而現在,它卻把一個腫瘤塞進了你的喉嚨。”

“這點薪水連一雙籃球鞋都買不了”

如前文所述,敍利亞戰前就是一個窮國,戰後經濟崩潰,百業凋敝,還面臨嚴重的通貨膨脹,本國貨幣基本形同虛設。“當你要赴客場、或者出國比賽的時候,就得用美元支付。”蘇萊曼説,“有些對敍利亞友好的國家會伸出援手。”

敍利亞戰前人口不過2200萬,戰後更是人口鋭減。換言之,敍利亞缺少有經濟實力的金主,籃球迷基數不大且囊中羞澀。自然,球員們的薪水就不會高到哪裏去,尤其是在第5窗口期與中國男籃對陣的這批球員,他們全部來自敍利亞本土聯賽,窮得連一雙耐克鞋都不捨得買,他們到底有多窮?

在敍利亞,一流球員的平均年薪約為1萬美元,頂尖球員的年薪能達到1.5萬美元左右,與之相比,中國頂尖球員的薪水普遍能達到2000萬元人民幣(約合288萬美元)之巨,幾乎是敍利亞同級別球員的200倍,即便是板凳末端的球員,但凡有幾年資歷的,年入百萬(約合14萬美元)也不在話下。

蘇萊曼的女兒今年21歲,是一名出色的三對三籃球運動員,經常參加國際大賽,一個月薪水只有100美元,“這點錢連一雙籃球鞋都買不了,”蘇萊曼苦笑着説,“一雙籃球鞋至少得200美元,一個運動員一年至少得消耗3雙球鞋。更別提交通費、學費之類的了。所以絕大部分球員都有兼職(注:有時籃球更像兼職)工作,或者接受家人的贊助。”

以謝里夫為例,他在一個非政府組織工作,上班時間是上午9點到下午5點,月薪700到1000美元。“哥們兒,我的職位可不賴呢。”謝里夫神秘地説道,又進一步解釋説,“敍利亞人的收入不高,不論是國企還是私企,薪水一般都不會高於400美元/月。”

有一位敍利亞男籃的中方陪同人員曾在論壇發文稱:“他們去逛假貨市場,嘴裏喊的最多的就是‘我要買fake nike(假耐克)’!堂堂國家隊,買的都是市場上幾十塊錢的劣質拉桿箱。”

不過,球員收入低並不是因為戰爭,而是因為一向如此,“戰前戰後變化其實不大。”蘇萊曼説。話雖如此,可即便是同等收入,中國人也比敍利亞球員活得瀟灑,畢竟戰地處處都是“奇貨”,物價比咱們這裏可高多了。

“不打球了?那不就遂了恐怖分子的願嗎”

如果打球賺錢不多,還意味着更多危險,你會如何選擇?先彆着急回答, 敍利亞人的選擇很可能與你大異其趣。

蘇萊曼的兒子和女兒都沒有停止練球,儘管他曾經親眼目睹過被導彈奪去生命的孩子們的慘狀。他或許有些冒險,但他沒瘋,因為首先,被導(炮)彈擊中是小概率事件。

敍利亞難民兒童在打籃球

敍利亞難民兒童在打籃球

“事實上是安全的,情況並不像你在媒體上見到的那樣,有些國家想用敍利亞局勢在國際上製造爭論,他們在向自己的國民撒謊。”蘇萊曼説,“我駕車在大馬士革和其他城市旅行,沒有任何人因為任何理由把我截停……安全狀況一直如此,不過現在的情況要比之前好得多,政府奪回了很多大城市和小城鎮的控制權。”

似乎是為了佐證自己的説法, 蘇萊曼透露,戰爭期間,有不少外國人來敍利亞執教,他們有塞爾維亞教練,有立陶宛教練,有阿爾及利亞教練,中國教練,來自世界各國的教練,“他們有的人仍在敍利亞生活和工作。”除此之外,他們甚至還擁有歸化球員——美國人賈斯汀-霍金斯(Justin Hawkins),此人代表敍利亞出戰了世預賽的部分場次。

網易體育還從自媒體人馬吉德那裏得到了差不多相同的説法, “就像其他的‘內戰’一樣,總有喘息的機會。關於敍利亞的局勢,有一些假新聞。戰爭並不在全國範圍發生,敍利亞有很多地方是安全的。伊拉克2007年的時候也有戰亂,不也奪得了亞洲盃的冠軍嗎?”他反將一軍。

敍利亞防空系統升空攔截

敍利亞防空系統升空攔截

其次,“待在家裏不一定比出去打球安全,導彈可能擊中任何地方。”蘇萊曼説,又進一步解釋,“我們當中的大部分人相信命運和真主,有的人死於車禍,有的人死於墜機,有的人死於導彈,沒什麼區別。如果我們連這點信仰都沒了,我們就真的一無所有了。”

再次,“你不能老呆在家裏,這是人性,你總不能藏上7年吧?恐怖分子希望全方位搞垮我們,待在家裏不出門,不就遂了恐怖分子的願嗎?我們不想就範,所以一切如常,繼續上學、繼續禮拜、繼續打球。我們相信真主,至於其他的,命運自有安排。”蘇萊曼繼續説。

最後,“我們知道,有人在前線為我們而戰,因此我們也要在後方為他們而戰——為了社會穩定和正常的社會生活而戰。”蘇萊曼説道,“當你的國家陷入國際戰爭,你當然需要戰士來捍衞自己的國家,每個人都有自己捍衞國家的方式,就好比你是記者,你會用文字來捍衞你自己的國家。而我們作為籃球人,也在做着自己的事,我們飛到中國參加比賽,向中國人民展示我們良好的形象(就是在捍衞國家),所以你現在在跟我通電話並詢問我們是如何在困境中生存的。”

“讓籃球活下去”

大約3個月前,敍利亞籃協秘書長科菲爾在接受FIBA官網採訪時曾表示:“我可以很自豪地説,敍利亞的籃球活動並未因戰爭而中斷,這項運動活了下來。為此,我得感謝我們充滿激情的球迷,感謝球員家屬,感謝那些為了‘讓籃球活下去’而與籃協攜手奮進的俱樂部!”

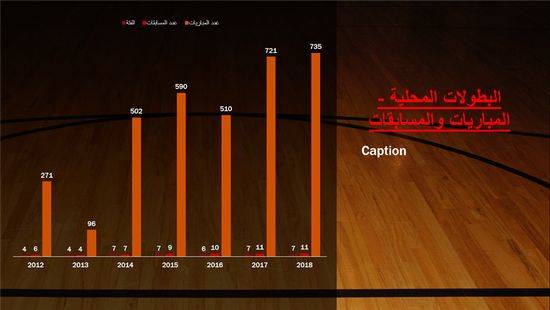

敍利亞籃球比賽場次從2012-2018年的變化

敍利亞籃球比賽場次從2012-2018年的變化

“讓籃球活下去”,是敍利亞籃協在戰爭期間的願景,為了實現這一願景,各俱樂部克服重重困難,通力協作,穩步增加着比賽的場次——從2012年的271場(涵蓋4個年齡段的6項賽事)增加到了2018年的735場(涵蓋7個年齡段的11項賽事)。“我們不希望籃球死掉,一旦它死掉了,想起死回生就難了,甚至根本不可能起死回生。”科菲爾説。

換言之,他們保住了籃球的火種,現在那火種隱隱已有燎原之勢。其中有一年,聯賽因戰事而被迫中斷——卻沒有徹底停擺——各隊仍堅持在各自省份比賽。

從今年開始,隨着戰事趨近尾聲,謝里夫的球隊重新開始了乘大巴主客場奔波的生活,“現在一切都沒問題了,(乘大巴出行)是百分百安全的。”不過,為了保障安全,每條進入城市的必經之路以及城市裏的敏感地帶都設置有軍事檢查站。

“現在情況穩定了,籃協將會專注於實現我們的關鍵目標,比如當着主場球迷的面打球,提高球員的技術水平和身體素質,專注於梯隊建設和女籃,發展草根籃球等等。”科菲爾説道。

除了各支俱樂部層出不窮的自救方法,敍利亞籃球固有的體系,在籃球復興的浪潮中也起到了中流砥柱的作用。儘管球員流失、場館被毀,但是他們的梯隊建設並未有太多放鬆。

敍利亞一處軍事檢查站

敍利亞一處軍事檢查站

據蘇萊曼介紹,敍利亞除了聯賽,還有盃賽,目前共有25傢俱樂部,每傢俱樂部分為男女籃兩大分支,男女籃各有5個不同年齡段的梯隊,每個梯隊各有16名球員。如此算來,僅在冊的男性籃球運動員就有2000名,再加上形形色色的普通愛好者,籃球人口就更多了。與之形成鮮明對比的是,敍利亞目前人口也就是1800餘萬人,還不如北京市人口多。“敍利亞人非常熱愛體育運動,包括籃球。”蘇萊曼説。

蘇萊曼興奮地告訴網易體育,關於未來,他們有一個宏大的五年計劃——基礎設施的建設,爭取為每個俱樂部配備體育館,聘請高水平外教,借鑑他國經驗,拉到更多贊助……

談到“拉贊助”時,蘇萊曼展現出了自己身為成功商人的一面,給敍利亞籃球打起了廣告:“我們有很大的球迷基數,對於贊助商來説是一筆不錯的生意,有一些中國公司已經開始進入敍利亞市場,你也看到了,他們穿的球衣是中國品牌贊助的。”

他希望有更多中國商家能進入敍利亞籃球市場,“那樣我們會非常感激和興奮。”

敍利亞籃協希望,國家能夠以籃球為契機,重塑社會凝聚力並治療社會創傷。是空想嗎?馬吉德發給網易體育的一段視頻,或許能解答這個問題。

當這段發佈於去年5月20日的用手持式設備拍攝的視頻進入“大合唱”環節時,筆者戰慄了,雞皮疙瘩起了一身。那是怎樣的一幅景象啊?

那座球館並不像想象中那樣殘破,但略顯簡陋,穹頂上的飾物讓人恍惚間有種穿越之感。那些挺着肚腩、揮舞着旗幟、手舉着燃燒棒的球迷,與我們在西亞、在歐洲其他地方見過的球迷沒什麼區別,只不過他們全部集中在球館的一角,與球館大部的空曠對比鮮明。他們統一着裝,齊聲吶喊,手機的閃光燈在看台上一級一級鋪開,宛如一片光的浪濤,而他們高擎着的巴沙爾總統的畫像就有了幾分“弄潮兒向濤頭立”的豪邁之感。

謝里夫及其隊友們在球迷雄壯的助威聲中,緩步踱到看台下,片刻相對的寧靜過後,他們將手高舉過頭頂左右擺動起來,如同一把把音叉,又在體育館內攪起一股股痴狂的音浪——這一次更有韻律,更接近於音樂,久久不息。

遠處,一面碩大的敍利亞國旗從穹頂垂下,那是蘇萊曼、謝里夫、馬吉德、馬丹利和馬利赫為之心醉的符號。