《硝煙背後的戰爭》引發的道德哲學思考_風聞

驱逐舰051-人民主体的历史和政治哲学。2018-12-07 22:26

今天在課堂上給某系的同學們放映了2011年攝製的電視劇《硝煙背後的戰爭》片段。

這部電視劇,我也想向各位推薦一下:

它講述了抗戰期間,八路軍對日軍被俘官兵進行教育改造,將他們從被軍國主義毒害、利用的殺人工具轉變成反法西斯戰士的艱難曲折的過程。

它不是“抗日神劇”,而是根據史實改變,劇中人物均有原型,演員的表演功力也都十分精湛。

主演是:

《還珠格格》裏的“簫劍”——朱宏嘉

《潛伏》裏的“馬隊長”——範雨林

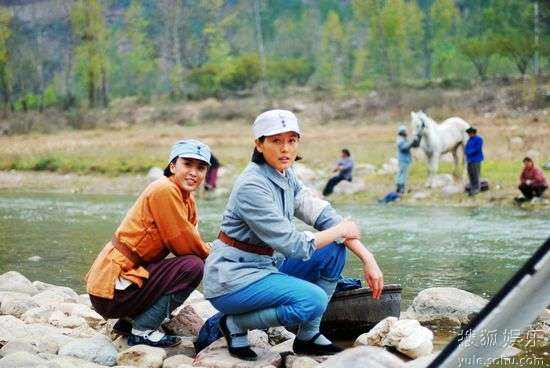

《新四軍》裏英姿颯爽的77旅旅長“餘秀英”——張延

(這位就不用介紹了)

(這是劇中最為頑固和桀驁不馴的日軍俘虜——祖上是明治天皇侍衞的西村正賢)

劇中,一邊是日軍將被俘的八路軍戰士做為活靶子來讓新兵練刺殺;一邊是兩名日軍大島和松尾幾乎要被憤怒的老百姓打死,八路軍説服百姓將他們帶回俘虜營後,兩人仍然極為頑固和囂張,口口聲聲“我是大日本帝國的軍人,被俘是最大的恥辱,你們殺了我吧!”,又毆打替他們換藥的八路軍女醫生蕭桐,在逃跑途中落水,八路軍敵工部的王幹事為了救他們而溺水犧牲。

這些情節讓同學們非常憤慨,紛紛在下面議論着:

“幹嘛對日本鬼子這麼好?他們要死就讓他們死啊!”

同學們這種情緒當然是“不對”的,因為八路軍有紀律,對已經解除武裝的俘虜,必須講政策,講人道主義,給以優待。所以戰士們儘管對這些侵略軍士兵恨得牙根發癢,怒火萬丈,也必須服從黨紀軍法,不殺不辱,不打不罵,該治療治療,該照顧照顧。——用德國哲學家康德的話來説,“優待俘虜”這就是無條件的道德義務,就是定言命令,無論它和戰士們的個人情感發生怎樣的衝突,也必須不折不扣地執行。

但是,我又想到:

誠然,“優待俘虜”是道德義務,戰士們嚴格履行它,無疑具有崇高的道德價值。 但是,戰士們、以及觀影的同學們心中恨不得殺掉這些血債累累的“皇軍武士”的那種刻骨仇恨和憤慨,是不是就沒有道德價值呢?

或者反過來想想:

假如一個人面對這些侵我國土,殺我同胞的敵寇居然毫無憤慨和仇視,毫無任何心理障礙地就選擇了“原諒”、“和解”,高高興興地就履行了“優待俘虜”的“道德義務”——我們對這樣的人會作何感想,作何評價呢?我們是會覺得這樣的人是“人道主義”的楷模,還是會認為這樣的人簡直是可鄙可恥,不但不是什麼“道德楷模”,而且根本就沒有達到一個正常人應有的道德底線呢?

很顯然,我們會認為是後者——這也正是現在為什麼那麼多人對所謂的“聖母”言論表示不滿乃至鄙夷的原因。

這裏實際上出現了一個很值得思考的重大道德哲學問題。

康德式的道德哲學強調:在履行道德義務的時候,在動機上要完全遵循純粹理性而排除一切情感考慮(對道德義務本身的敬重感除外),這樣才表明了道德法則的普遍、崇高、純粹:我就是為道德而道德,為義務而義務,我不在其中尋求任何情感的滿足或發泄。

但是,康德似乎並沒有考慮(或者沒有充分考慮):在這中間被他“排除”或“克服”掉的那種情感(例如戰士們、同學們對敵人的仇恨),本身是否有道德價值?

他似乎認為:這些情感既然是在履行道德義務過程中必須“排除”掉的東西,是影響到了道德動機的“純粹性”的東西,那就一定是沒有道德價值的。

因此,他也就沒有能夠很好地回答:

在形成道德動機(例如“優待俘虜”)的過程中,我們的理性,我們的道德律,到底是用來外在地“排除”一切情感,還是內在地“融入”和“指導”情感,讓我們的情感“精確化”(例如,我們不是不應該仇恨敵人,不是説我們優待俘虜就得把對敵人的仇恨完全“忘記”、“排除”掉,而是我們應該更“準確”地仇恨敵人,仇恨那些發動侵略戰爭的罪魁禍首,而不是簡單地向已經解除武裝的俘虜發泄這種仇恨)?

我認為,在道德哲學中:

首先,我們不能夠把人的情感只看作一種有待“克服”的消極的東西,而應該承認它在作出道德判斷,形成道德動機,實施道德行為和進行道德評價中的積極作用;

其次,我們不能夠把人的情感看作一種完全不穩定的、無序的、主觀任意的東西,而應該看到情感有它內在的規則和邏輯;

最重要的是,我們不能夠把情感看作處於同一個平面的、同質的東西(理性或許能被看作這樣的東西,但情感不是),而應該把它看成一個多層次的發展過程。——指導並伴隨道德行為的道德情感,無論就個人而言還是社會而言,都是一個形成過程,而不僅是那一個被康德認為是行為人的“自由意志”最後“選擇”的單一、同質的動機。

因此,我們要評價一個道德行為,不但不能夠只看這個行為的結果(在這一點上,康德式倫理學對功利主義的批評是有道理的),而且不能夠只看最後表現出來(或被“選擇”出來)的行為“動機”(因為這樣其實和功利主義一樣,仍然是“唯結果論”,只是這個結果,就是那個“最終動機”),還應該看這個“動機”的形成過程。

因此,要評價《硝煙背後的戰爭》裏那些優待被俘日軍的八路軍戰士,我們不但要看到他們最後是形成了一個“心甘情願”地去這樣做的動機,而且要關注他們的這個動機是怎樣形成的。

首先,我們應該肯定:他們對這些侵略者的仇恨,這是一種自然而然的情感,是正當的,是不應該受到譴責的,而且在道德上是有重大價值的,也是完全不需要被“排除”掉的(一個對任何人都完全不會產生仇恨的人,往往是毫無道德可言的人)——這種仇恨,正是“優待俘虜”這一道德動機賴以形成的不可或缺的起點之一,這個起點本身是有道德價值的(如果沒有這個起點,這一動機反而會變成極不道德,極其令人鄙視的鄉愿心理)。

其次,我們應該看到,戰士們在這一過程中確實是剋制住了自己最初的那種情感,表現出了高度的自律精神,但是這種自律精神並不是説把原來的那種情感的道德價值“抵消”了,而是在原來的那種情感的道德價值基礎上,進一步增加了他們行為的道德價值。

第三,我們應該看到這是一種什麼樣的“剋制”。我們的仇恨並不是完全“沒有”了,我們只是更加明白應該仇恨誰,應該怎樣恨:在優待這些俘虜的同時,我們更加仇恨發動侵華戰爭的日本軍閥;我們在戰場上仍然會怒火沖天毫不留情地消滅那些怙惡不悛,頑抗到底的日寇;而且即使在這些俘虜的改造過程中,我們對他們除了有人道主義的待遇和耐心細緻説服教育,也會有義憤填膺的威嚴震懾和警告,讓他們切身感受到他們過去的行徑有多麼可鄙可恨。

總之,一切自然而然的情感,在道德動機的形成過程中,都是不可能也不需要完全被“排除”掉,消失掉的,它只是需要得到提升,轉換它的表現方式,而這種提升和轉化實際上未必需要康德意義上的某種外在於情感的先驗理性,而是人在社會實踐過程中情感、立場必然會有的內在進展。

我們要作出道德評價,就要面對和評價這整個進程;我們要比較不同人的道德水準,也必須對他們各自的整個進程進行比較。

我曾把英國哲學家休謨的道德哲學稱之為一種“過程式的自然主義”,就是因為我看到了休謨與康德的不同之處,不光是在於休謨看重情感在道德中的作用,而且在於他認為道德情感其實不是一瞬間發生作用的動機,而是一個有內在邏輯的過程,在這一過程中,人最初的情感、衝動會發生豐富的變化。

休謨這一思想的啓發意義是非常大的,可以説也正是我對於今天所談的那些問題的上述分析的由來:

道德價值很可能不是某種被邏輯判斷出來的單一的性質,而是某種情感結構和過程的當下化、直覺化。

今天只能説到這兒,希望以後能和大家一起進行更詳細的探討。