黑格爾“邏輯學”對人工智能的啓示(四)_風聞

徐英瑾-复旦大学哲学学院教授2018-12-13 13:32

四、從人工智能角度重讀“是論”

眾所周知,“是論”是《邏輯學》體系三大板塊中的第一板塊,也是後兩個板塊得以逐步展開的理論基礎。因此,將本文有限的篇幅預算用在“是論”( 而不是“本質論”或“概念論”) 之上,也將起到某種“四兩撥千斤”的作用。

下面,我們將主要從 AI 自身的興趣點出發,通過三個問題,就“是論”自身的幾點“反常之處”進行提點,並通過對於這些“反常”的解釋來逐一展現黑格爾思想的深刻之處。

問題一: 如何從 AI 的角度理解“是論”的開場第一個範疇乃是“是”?

對於這個問題的一種常見的教科書式解答乃是這樣的: 黑格爾不滿足於像亞里士多德與康德那樣,機械地、外在地將範疇予以展列,而試圖向讀者展現諸範疇逐步發展自己的整個辯證過程。而“是”恰恰就意味着某種展開為各種種類的判斷的可能性,同時其表面形式亦是最簡單的。在這樣的情況下將“是”視為整個範疇表的出發點,便是一件非常自然而然的事情了。

但這樣的解答,顯然很難讓一個深受數理邏輯思維影響的 AI 專家所信服。他或許會搬出早年維特根斯坦在《邏輯哲學論》) ( 參論題 3.323) 中的説辭,認定像黑格爾這樣的傳統哲學家對於像“是”這樣的系詞的依賴其實是將不同的含義———“同一性”、“屬於”、“存在”———歸屬到了相同的語詞下,並因為這種混淆而導致了大量後續的哲學混亂。

那麼,一個黑格爾主義者又當如何回應後人的這種批評呢?回應之一: 早期維氏提議將“是”的含義分置於不同的技術謂詞的想法,本身乃是預設了這麼一種觀點: 存在着一種一勞永逸地將世間所有基本謂詞加以確定的終極技術方案。很顯然,正是這種有點天真的想法,促發了後世 AI 專家海耶斯( Patrick Hayes) 去用一階謂詞邏輯來整編整個人類常識。但正如另一位人工智能專家麥克德默特( Drew McDermott) 所認識到的那樣,這樣的思路必然會帶來“基本謂詞膨脹”的問題———也就是説,由於人類常識的駁雜性與開放性,AI 專家們將很難確定怎樣的“基本謂詞表”才是足夠完整的。

而一種黑格爾式的解決思路則是“化繁為簡”的———也就是説,與其一開始就將所有的基本謂詞出,還不如先來觀察一下所有這些基本謂詞所具有的共相,也就是將不同的經驗表象綜合在一起的“統一性”功能。很顯然,沒有比用“是”來表達這種統一性功能顯得更為自然的了。説得更具體一點,表示“屬於”的“是”之所以體現了這種“綜合經驗表象”的功能,乃是因為在像“這朵花是紅色的”這樣的判斷中,“是”所扮演的角色便是將“這朵花”這個表象與“紅色的”這個表象結合在了一起; 在“這朵花就是這朵花”這個判斷中,“是”至少是將“是”左邊的語言記號( token) 與“是”右邊的語言記號在類型( type)層面上結合在了一起,而在“這朵花存在”這個判斷中,變為“在”的“是”則至少將主詞“這朵花”與一系列支持其存在、卻未必被直接表述出來的謂詞( 比如“被張三看到過”這樣的謂詞) 聯繫到了一起。

回應之二: 被早期分析哲學家所看重的“是”的核心功用———表徵“屬於”———就未必能夠涵蓋我們在日常生活中使用“是”時的真正用意。説得更具體一點,早期分析哲學家所説的“屬於”是在純粹外延主義立場上被使用的,因此,當他説“蘇格拉底是獉人”的時候,他想説的僅僅是: 對於“人”這個集合而言,“蘇格拉底”乃是其成員。然而,這個説法卻根本沒有涉及“人”這個集合本身的內部結構特徵,也沒有涉及“蘇格拉底”與“人”這個集合的其他成員之間的關係。

與之相比較,當我們一般人( 在某種意義上,還包括後期維氏) 説“蘇格拉底是人”這句話的時候,我們其實是作出了這樣的一個斷言: 對於“人”這個集合的外延的其他對象來説,“蘇格拉底”所具有的某種性質至少

是具有足夠的典型性的———而“具有足夠的典型性”這個表達顯然涉及了“人”這個集合的某種內部結構( 無論它是晚期維氏所説的“家族相似”結構或是別的什麼結構) 。

這也就是説,數理邏輯與集合論所提供的源初謂詞,除非經過某種重大的改造,其實是無法令人滿意地刻畫日常語言中的“是”的。因此,我們必須從對於這些現代表述工具的迷信態度中抽離而出,直接地表達出“是”本身。對於上述回應,不太同情黑格爾哲學立場的讀者或許會反駁説: 簡單地給出“是”,並不能夠幫助我們理解被“是”所聯接的謂項自身的內部各個成員之間的家族相似結構; 而如果我們要對所謂“家族相似”理論進行技術層面上的刻畫的話,那麼學界業已提供的成熟刻畫方案則還是會將我們引向目下如火如荼的“語義向量空間模型”,而不是什麼神秘兮兮的黑格

爾哲學。

但這一反擊本身還是有兩個破綻。第一,就其本質而言,“語義向量空間模型”只是在深度學習的技術平台上覆演了海耶斯在符號 AI 的平台上所做的那類春秋大夢,即要以某種一勞永逸的方式窮盡某種語言的所有語義知識。故而,與海耶斯的規劃一樣,這樣的技術路徑依然無法完美地處理人類經驗的開放性與駁雜性。與之相比,黑格爾對於“是”進行預先呈報( 並在同時不立即給出完整的範疇表) 的方案,的確是對從“是”中衍生出種種新謂詞的可能性保持了足夠的開放性———而且,也恰恰是這種開放性,才使得其思想更有可能與人類所面臨的種種具體的問題處理語境發生有機的關聯。

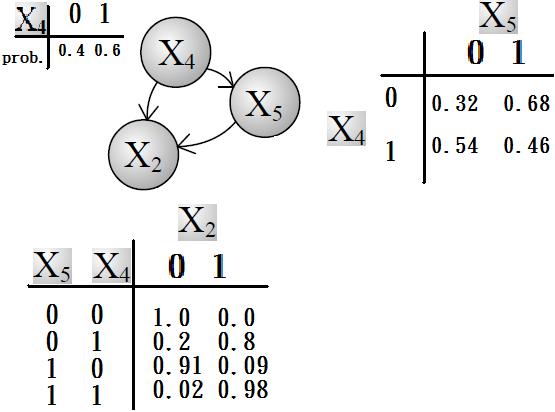

第二,對於“是”的原始地位進行肯定的做法,本身並不一定就是與 AI 的技術刻畫方案格格不入的。比如,在頗有影響的一個 AI 技術路線———貝葉斯網絡———中,貝葉斯網的構建者在構建所謂的“有向無環圖”之時,幾乎就僅僅使用了一類謂詞,即聯接一個事件表徵與另一個事件表徵的有向箭頭。

同樣的道理,在“語義向量空間模型”中,建模者對於不同詞項之間語義距離的談論,也能夠被視為對於某種統一的基本謂詞的不同量化方式。這也就是説,黑格爾的反擊者們所試圖駁倒的,恰恰就是他們在自己的新方案中所預設的東西。而更糟糕的是,由於這些建模者試圖一開始就確定使得語義推理得以可能的所有充分知識,他們所設定的這種基本謂詞一開始就被剝奪了從中衍生出新謂詞的可能性,並因此使得自己的建模成果被鎖定在比黑格爾所説的“是”更不具普遍性的那個層面上。

問題二: 如何理解黑格爾所説的“變”?

是“是”、“否”與“變”。從“是”引出“否”,似乎並不會引發後世的 AI 技術專家們足夠的驚訝,因為“否”既可以在一階謂詞邏輯中被勉強理解為“否定”,也可以在貝葉斯網絡中被勉強理解為兩個事件節點之間連線的缺失。而相對難以理解的是“變”,因為現有的AI 技術缺乏刻畫“變”的基本技術手段。那麼,關於“是”、“否”、“變”三者之間的關係,以及引出“變”的

必要性,黑格爾本人是怎麼説的呢? 我們可以在《小邏輯》中找到這樣的文字:反過來説,“否”,作為這種直接的自我等同 的 範 疇,就 好 似 是 與“是”等 同 者。“是”的真理,以及“否”的真理,因此也就是對於二者的聯繫: 這一聯繫就是“變”。

這段話的字面意思的確有點晦澀。好在黑格爾還在《小邏輯》中給出了對於此段表述的大段説明。

根據這些説明,筆者重構出了如下論證,以證明“變”

這個範疇的不可或缺性:

1. 當我們使用“是”與“否”這兩個範疇時,我們已經預設了某種更深的背景知識,以使得作出上述肯定與否定的行為本身變得有意義。

2. 因為該背景是“是”與“否”所共享的,所以它也可以被視為對於此二者的“統一者”。

3. 我們必須找到一個範疇,以便能夠刻畫這一統一性背景的本質特徵。

4.“變”很適合成為滿足上述條件的一個範疇,因為當我們説“甲在變”的時候,這話即藴含了對於甲之存在的肯定( 即“是”) ,又藴含了對於甲之先前存在狀態的否定( 即“非”) 。

5. 所以,“變”是一個在對於“是”與“否”進行初步反思後就必然會被揭露的新範疇。這裏需要指出的是,黑格爾對於“變”的基礎地位的這種肯定,與德語中的對應詞彙———“Werden”———

的靈活用法是有一定關聯的。比如,這個詞既可以像英文中的“become”那樣成為一個實意動詞,在其他動詞不介入的前提下直接接續名詞( 比 如 例 句“Seine Tochter wird Krankenschwester.”,意 即“他 女兒成為了一名護士”) ,也可以成為一個助動詞,以便表示“第 一 將 來 時”( 比 如 例 句“Was wirst du an diesem Wochenende machen?”,意即“本週末你將做

點什麼?”) ,或 表 示“過 程 被 動 態”( 比如例句“Der Verletzte wurde sofort ins Krankenhaus gebraucht.”,意 即“這位傷員被立即送往醫院”)

也就是説,“Werden”同時涵蓋了漢語中“變”、“將”、“被”三個詞的含義,具有強烈的時間流變意味與主—客顛倒意味。此外,雖然對於英語與漢語的言説者來説,“Werden”這一範疇的上述活用的確是有點令人難以理解的,但是這也並不意味着黑格爾在這裏是在玩弄某種隱性的“德語霸權主義”。

譬如,就與德語在親緣關係上極為疏遠的日語而言,“なる”( 羅馬音“naru”,一般也只能被勉強漢譯為“變”) 這個動詞的活用範圍雖然沒有德語“Werden”那 麼廣,但也承擔了遠比漢語的“變”或者英語中的“become”更為廣泛的語法角色,因此更具有黑格爾所説的“Werden”的意味。

這也就是説,黑格爾對於“Werden”的強調,未必只能為懂德語者所領會。

但説到步,“Werden”對於 AI 研究的啓示意義,似乎還沒有被清楚地凸顯出來。故而,我們還必須對這個範疇的真正含義進行進一步的抽象。非常粗略地説,“Werden”是對所有包含可被察覺的時間因子的謂述表達( 如“開始”、“結束”、“增強”、“變弱”、“生長”、“腐敗”,等等) 所作的一種抽象,而這種抽象之所以對 AI 有啓發意義,恰恰是因為目前主流的符號 AI 與人工神經元網絡研究都是“無時間”( 並因此是“無變化”) 的。

譬如,在符號 AI 系統之公理系統中,所有的結論都被視為通過邏輯手段而一步步演繹出來的自然果,而這一結果甚至在演繹發生之前,實際上就已經被自動藴含於前提之中,而不會對這些前提進行任何實質性的修正與變化。至於傳統符號 AI 所依賴的一階謂詞邏輯,其實也無法刻畫“變”,因像“Werden( x) ”這樣的函項結構在句法表達上根本就沒有辦法告訴我們它與“Sein( x) ”的任何

區分。甚至對於人工神經元網絡與貝葉斯網絡來説,“變”也不是一個能夠被確切刻畫出來的範疇。我們固然可以説在訓練一個人工神經元網絡的過程中,網絡中計算單元之間的聯繫權重一直在“變”,但一旦網絡被訓練完成了,除了按照規定的模式對新輸入的性質進行映射之外,這樣的網絡的技術性能根本就不會“變”了( 比如,一個專用於語音識別的深度學習網絡,是無法“變”得可以用於圖像識別的) ; 而且,這樣的網絡所能夠識別的抽象謂詞也很難包容“變”( 你能夠讓這樣的一個網絡去識別一張衰老的男人的臉,卻不能讓其識別一張衰老的男人的臉的衰變過程本身) 。

與之同理,貝葉斯網絡也很難對自身的“有向無環圖”進行反思性的“變通”( 你能夠讓這樣的一個網

絡在特定的“有向無環圖”的拓撲學結構中改變特定事件連線的權重,卻無法讓這樣的拓撲學結構本身被顛覆性地改變) 。 這在相當程度上也解釋了為何“框架問題”能夠對傳統 AI 構成那麼大的麻煩。説得更具體一點,對於“框架問題”的任何一種理想的解決方案,顯然都應使得智能體能夠靈活地使用“變”這個範疇———換言之,這樣的智能體將應當有能力去了解: 在語境甲中,事項 A 與 B 之間的不相關性,在語境乙中,卻已經變得相關了,或反之。

然而,無論是符號AI,還是人工神經元網絡,顯然都無法真正地展現語境變遷———其實質是時間流逝———與範疇變化自身的種種微妙關聯。

因此,黑格爾對於“變”範疇的界説,其實是對整個主流 AI 界對於“變”的冷漠構成了一種頗具理論威脅性的批評。

問題三: 人工智能該如何看待從“是”到“否”再到“變”的辯證推演關係?

筆者對於黑格爾上述思想的重構過程,都始終迴避了“辯證邏輯”這個提法,以免後世藉着該名目所作

出的種種庸俗化解釋來干擾我們的思路。但即使如此,筆者也不否認,以“是—否—變”的演進過程為典型的“正—反—合”結構,乃是黑格爾哲學敍述中被反覆使用的套路,而這些套路恰恰又是俗常所説的“辯證邏輯”的基本內核。對於這一內核的初步形式化表

達如下:

正題: S 是 P。

反題: S 非 P。

合題: S 與 P 是一個新謂詞 Q 的兩個面相。

上述推理過程———尤其是“正題”與“反題”之間的明顯矛盾———當然是很難被形式邏輯家所理解的,並因此被篤信形式邏輯並厭惡矛盾的分析哲學家們所嘲笑。

但我們的確在日常談話中會經常使用這樣的帶有準黑格爾氣息的表達: “張三是個好人,不過他也算個壞人。好吧,怎麼説呢? 他就是這麼一個複雜的人。”有趣的是,雖然分析哲學家恐怕也很難否認此

類表達在日常語言中的普遍存在,他們卻堅決否定這種表達能夠為黑格爾式邏輯的合法性提供任何辯護。

相反,他們竭力使用進一步的分析策略,來使日常語言的上述表達順化成無矛盾的表達。譬如這樣的方案: 在時刻 t,張三是一個好人,而在時刻 t* ,張三是一個壞人。

而當我們説“張三是個複雜的人”的時候,我們實際上説的,乃是在不同時刻被給出的不同描述謂詞所構成的某種複雜的被構建物。筆者承認,在形而上學的層面上,這樣的“祛辯證法化”的説話方式是值得發展為一種精緻的學説的,譬如筆者在別處詳細討論過的“藴 相 殊 論”( tropetheory) 。 但是若我們轉而站在 AI 或者認知科學的

立場上重新審視這種“祛辯證法化”的方案的話,那麼我們就會再次迎來麻煩的“框架問題”。其理由如下:為了儘量避免將意義彼此衝突的謂詞指派給同樣的主詞以造成矛盾,“祛辯證法化操作”的實施者只能小心翼翼地將不同的時間謂詞( 作為某種二階謂詞) 指派給每一個一階判斷。

但這顯然會導致智能體記憶庫所需要記憶的基本信息量的增大,並使其更難在侷促的時間預算下給出合理的“相關性”指派。與之相比較,黑格爾的方案———即略去時間因子而直接表述主—謂關係———則可以大大精簡系統所需要儲存的基本信息,並使之能夠有充分的計算資源來解決“框架問題”。

在這裏我們無疑發現了一個很有趣的反差。我們已經知道,“框架問題”實質上是一個關於智能體在

有限的時間資源中如何進行“相關性”指派的問題,因此,這個問題其實已經牽涉到了時間與認知範疇之間的某種隱秘與深刻的聯繫。雖然黑格爾與後世進行“祛辯證法化操作”的 AI 專家與分析哲學家其實都意識到了這種聯繫的存在,但兩者闡述這種關係的方式卻是完全不同的。從表面上看來,更重視時間問題的乃是“祛辯證法化操作”的執行者,因為在他們的具體刻畫方案———如麥卡錫所提出的“流演算”———中,時間因子的確是得到了對象化的投射; 而在黑格爾的《邏輯學》中,時間因素僅僅是被諸如像“變”這樣的範疇所預設了,而沒有以“被對象化”的方式展現出來。

不過,這或許並不意味着黑格爾無視時間問題的重要性———毋寧説,諳熟古希臘哲學( 並因此諳熟由

機械切割時間所造成的“芝諾悖論”) 的黑格爾其實是意識到了時間問題本身的艱難性,以及那種“通過切割時間來回避矛盾”的做法的粗鄙性。換言之,從黑格爾哲學的立場上看,這種切割將難以解釋: 為何在認知活動中,跨時間片段的對象可以被表徵為同一個主詞,以及為何我們會允許同樣一個主詞具有不同的、彼此衝突的面相。

而在黑格爾看來,最簡單的替代性處理方法就是姑且允許矛盾的存在( 並因此省略了為迴避矛盾而引入的“對象化時間片段”的做法) ,並通過對於這樣的矛盾的揭示來顯示引出更深層謂詞的必要性。

説到這一步,黑格爾的所謂“辯證邏輯”在 AI 或者認知科學語境中的真義也就呼之欲出了。嚴格地

説,黑格爾的“辯證邏輯”根本就不是與形式邏輯並列的一種新邏輯,而是對於認知主體探索真理的基本步驟的一種概括。

因此,與之能夠相提並論的 AI 對應物也並不是一階謂詞邏輯或是貝葉斯網絡或是人工神經元網絡,而是可以被圖示化為“流程圖”的某種宏觀問題解決策略,譬如司馬賀與紐埃爾的“通用問題求解器”所涉及的“目標—手段”進路。説得更詳細一點,這種黑格爾式的問題探索策略的基本流程可以

被概述如下:

第一步,主體通過某些經驗觀察( E) ,得到“S 是P”這個判斷。

第二步,主體通過採集新的經驗觀察( E* ) ,得到“S 非 P”這個判斷。

第三步,主體發現上述兩個判斷是有矛盾的。

第四步,主體努力尋找一箇中介性謂詞 Q,以便為使得觀察 E 與觀察 E* 都能夠成為“S 是 Q”這個新

判斷的證據集的成員,由此消除前面所發現的矛盾。

第五步: 但在一個更高的層面上,主體又發現了新證據,以支持“S 非 Q”這個判斷。

第六步: 為了消除這個新層面上的矛盾,重啓步驟四。

…………

第 n 步: 主體終於得到了某種超級謂詞,使得各種矛盾都可以在其中得到調和。由這種超級謂詞所

構成的判斷所組成的知識,就是“絕對知識”。

關於筆者所重構出來的上述步驟,還有如下幾點深入説明:

第一,矛盾不是黑格爾式邏輯所真正容忍的東西,而是引發智能體進一步進行探索的動力。因此,就“對矛盾感到不滿”這一點而言,黑格爾與形式邏輯學家並沒有本質分歧。黑格爾的貢獻乃在於: 他並不急於引入對於時間因子的對象化以便一開始就去消滅矛盾,而是採用了“養寇自重”的策略,讓作為同一性對立面的矛盾自身引發認知的深刻化。從這個角度看,黑格爾式的邏輯,其實比形式邏輯更適合用來刻畫認知的進展過程,因為形式邏輯會在一開始就消滅掉認知主體進行前行的動力。

第二,按照筆者的重構,“S 是 P”與“S 非 P”之間的對立,並不是依靠純粹的思維遊戲被演繹出來的,而是通過不同的經驗證據而被經驗地歸納出來的,因此,“反題”並非“正題”的邏輯藴含物。筆者的這種經驗論色彩濃郁的解釋,顯然會顛覆很多讀者對於黑格爾的“反經驗論者”的刻板印象。但這種刻板印象的產生本身,也是完全可以被解釋的。具體而言,如果智能主體對特定證據經驗的侷限性有某種先驗的認識的話,那麼,這樣的主體就能夠在得到證據證明“S 是 P”之後,自然地期待未來會有新證據來證明“S非 P”,而無論這些新證據是否已經到手。而這種暫時脱離了經驗大地的先驗期待,也就會給一部分人造成了這樣的假象: 從“S 是 P”中,我們可以直接推出“S 非 P”。

第三,使得筆者重構的整個認知流程能夠被執行的一個隱蔽前提是: 認知主體有足夠的“認知野心”來

得到對於世界( 包括其自身) 的某種統一性認識。很顯然,這個前提並不是來自邏輯的要求,因為一個缺

乏此類認知野心的、隨波逐流的“佛系”認知主體的存在,本身並不構成對於形式邏輯之有效性的任何威脅。這個前提的真正來源毋寧説是慾望與生命,這也就是黑格爾以後的叔本華、尼采、伯格森從人文科學角度,以及黑格爾以後的達爾文、道金斯與丹尼特從自然科學角度所試圖闡明的道理。缺乏對於這個問題的足夠自覺意識,的確是作為理性主義哲學家的黑格爾的一個疏漏。

不過,從 AI 與認知科學的立場上看,對於這一疏漏的彌補並不會導致對於黑格爾的辯證邏輯的主體部分的顛覆,而只會導致對於它的補充。這也就是説,一個成熟的 AI 專家需要在思考“如何為智能體的認知活動提供認知動力”這一問題時參考人文科學與自然科學對於“生命”與“慾望”的既有討論,並由此使得“人工智能”與“人工生命”的研究能夠在某個層面達成知識匯通。

第四,站在 AI 立場上看,黑格爾式辯證邏輯即使得到了筆者的上述重構,其中的第四步恐怕依然是最

為模糊的,因為關於如何通過引入一個新謂詞來調和兩類分別支持彼此矛盾的判斷的證據,黑格爾本人也好,筆者的重構也罷,都沒有提供任何可被程序化的細節。另外,對於自然語言是否能夠始終為彼此矛盾的兩個謂詞找到一個調和性謂詞,我們也沒有確切的語言學證據。對此,一個可以想到的補救措施是引入某種統計學機制,以便就正、反兩方面的證據進行計量,並由此重新分配新判斷的真值( 在這裏筆者預設在統計學進路中,真值當然是可以被量化的) 。

第五,在主體的認知慾望足夠強大的情況下,我們可以假設任何一個問題都沒有被徹底求解的那一天,所以筆者所刻畫的黑格爾式問題求解路徑才會一步步導向“絕對知識”。不難想見,如果今天的自然主

義者不喜歡黑格爾式“絕對知識”提法包含肯定性的神學意藴而寧願姑且將其解釋為某種康德式的“範導式原理”的話,那麼黑格爾式的問題求解路徑所會佔據的計算步驟就將是無限多。這一理解無疑是符合科學史發展現實的,因為人類對於物理實在的終極理解似乎就像對於神的知識的獲取一樣,可望而不可及: 我們既無法預估這樣的終極解釋方案將滿足怎樣的條件,更無法預估我們需要執行多少步驟才能夠滿足這些條件。

但主流 AI 所説的“問題求解”卻肯定不是這個意思,因為主流 AI 必須對任何一個問題的“被解決狀態”進行預先定義,才能夠反過來設計其解決流程。因此,這樣的 AI 系統恐怕就很難理解人類科

學家所經常發出的下述評論了: “這個問題貌似已經得到了尚且令人滿意的解決,因此不妨暫時先寫一篇論文向學界彙報———至於更深入的研究,則可以被託付給未來”。而看得更深一點,主流 AI 系統對於人類

此類評論的不理解,恐怕又是“框架問題”在更高層面上的一個體現。換言之,主流 AI 系統無法理解“哪些解決標準在哪些語境中更相關或更不相關”。不得不承認,從宏觀上看,黑格爾哲學在這個問題上能夠給出的幫助的確有限,因為其對於“絕對知識”的最終指向,在很大程度上的確是將“問題解決”的最終標準高度理想化了,並由此脱離了日常生活的實際。不過,從微觀上看,黑格爾哲學內部的高度層次感,卻又為設置不同層面上的“問題解決”標準提供了某種指引,並使得一種局部模擬黑格爾哲學的 AI 系統可能以一種接近人類探索者的工作方式,給出“大致令人滿意”的工作結果。

不過,如何從黑格爾哲學的宏大結構中找到一個層次合適的片段以便為 AI 研究提供切實的指導,則需要 AI 哲學的研究者對博大精深的黑格爾哲學的細部投入更為細緻的觀察,而本節對《邏輯學》“是論”部分的相關挖掘工作,也僅僅是為一個更為系統的“黑格爾式人工智能哲學”的展開提供了某些預

研而已。