錚錚硬骨綻花開,漓漓鮮血染紅她——影片《芳華》觀後_風聞

驱逐舰051-人民主体的历史和政治哲学。2018-12-17 20:23

(這是今年年初觀看影片《芳華》後寫在自己空間裏給學生看的觀後感,發到這裏,也是紀念改革開放40週年,就算描述我對改革開放前後的斷裂與連續的感受吧。)

那是青春吐芳華。

錚錚硬骨綻花開,

漓漓鮮血染紅她

……

馮小剛執導的影片《芳華》沿用了30多年前的影片《小花》的片尾曲。 下圖是《小花》的劇照——這部拍攝於1979年的影片,講述的是解放戰爭時劉鄧大軍進軍桐柏山區前後,發生在一個紅軍寄養在當地貧苦農民家庭的女兒和這對農民夫婦自己的一個兒子和女兒之間的失散、尋親、認親、團聚和犧牲(但願不是這樣)的故事。有興趣的同學也可以看看這部影片。

《芳華》受到了不少人的批評乃至批判。

我聽到有些左派同志批判馮小剛,説他在《芳華》所描寫的那個年代感興趣的是解放軍女文工團員的身體——而且不是這樣標準挺拔的真正軍人的體態:

而是這樣的身體:

於是這些同志説,在《芳華》裏,馮小剛是在拿這些身體來作為引誘觀眾的賣點,同時也宣泄他自己當年的某種難以言説的隱秘慾望。

以我自己的觀影體會來説,確實這些女演員的容顏、身段、舞姿都是很美的。

在影院裏,我聽到後排有幾個年長的觀眾小聲嘀咕着:“那個年代不可能這麼暴露的。”

但我想,一方面,不管什麼年代,畢竟文工團的練功房不可能大家還披掛整齊,正襟危坐;另一方面,即使那個年代確實就連文工團也沒有這麼“暴露”,但是作為一部當代影片,在藝術上稍作渲染和突出,也是可以的。

因為這是一部回憶青春的片子。

我的青春也有這樣的記憶:

小學高年級的時候,有一次週末我找父母要了點錢,想去新華書店看看有沒有什麼新書,中途卻碰到一羣從市少年宮出來的練舞蹈的姐姐,扎着馬尾辮,臉龐清秀,披着外套,露出裏面的緊身練功服,身材又高挑又苗條,好像一羣美麗的小天鵝,又像一羣高貴的小公主。

我有點兒看呆了,因為到那時為止,我好像還沒有意識到女孩的身體甚至一顰一笑都可以這麼美。那個時候電視裏已經有一些比較“暴露”的穿着,但我那時看電視一心要看的是打仗啊,武功啊,對於這些東西只感到是耽誤我的時間。可這回不知道為什麼,我就是覺得她們特別好看,但內心裏又立刻意識到自己這樣不好,怕她們注意到我,於是匆匆地走到書店裏。

但是,那個下午我並沒有看進去什麼書。

後來,我也會注意電視上、掛曆上的女明星的容貌;

我們小學、中學的音樂老師有時也穿着練功服,把外套系在腰間給我們上課。我本來很害怕音樂課,但這時也會從頭到腳地偷偷打量她們,覺得老師很美……

中學時的男同學會悄悄地議論哪個年輕的女老師或者班上哪個女同學(有時也有別的班的)最好看。有個男生甚至説他很喜歡班上一個很漂亮但又有點脾氣的女同學的頭髮,很想去摸一摸。大家都笑話他太那什麼了。我混在他們中間聽着,但從來不摻和。

有意思的是,一次放了學下大雨,他“朝思暮想”的那個女同學沒有帶傘,只好在教學樓的門廳裏等雨停。

我們經過時,一個男生偷偷地在那位自稱神魂顛倒的傢伙身上搗了一拳,攛掇他説:“你的女神現在需要你,和她共傘走唄!”

那男生卻沒了膽氣,連聲訕笑着説:“不不不,還是咱們哥們兒好……”

我心想“德性!”,於是拎着傘到那女生跟前説:“我送你回宿舍吧!”

平時那麼潑辣的她,這一下子也變得怯生生的:“謝謝,可是……我們寢室同學會來接我的…..” “那得等到什麼時候去?你還吃不吃飯啦?別客氣,也用不着尷尬。不過呢,你實在要尷尬一下也好,下次想起這回的尷尬,你就會記着看天氣帶傘了。對吧?”

説出這番話的時候,我自己都奇怪自己怎麼突然變得這麼爽朗,這麼會説話了。

她也笑了,走到了我的傘下。

我原以為身後會有鬨笑聲的,但什麼也沒有。我估計同學們是目瞪口呆地看着我和她走進了大雨如傾的校園。

這大概是因為我平時表現得很“正經”,所以大家都覺得我給人打傘純粹是學雷鋒(就像影片裏的劉峯),不可能有別的想法;再説拿我這樣一天到晚看《鄧小平文選》(這也是一位同學對我的評價,因為他老是想讓我對班上的女生評頭論足,可是我從來不理他,總是勸他好好學習,不要胡思亂想)的人開玩笑,會超級沒意思的。

可是,真的沒想法嗎?

我現在還記得:那天她穿着金黃色的毛衣,戴着一頂紅色的有小絨球的帽子,腳上是一雙紅色的短皮靴,一路上眼睛盯着前方,臉紅紅的,什麼話也沒有説——我撐傘的時候倒是不時看看她,覺得她亭亭玉立的,真好看…… 現在想起這一切,我仍然覺得都是美好的。

對年輕異性的身體的敏感、好奇和好感,確實是包括我在內的幾乎每一個人青春時代最朦朧又最鮮活的記憶。——正是這樣一種知覺與衝動,讓那時的我們臉頰緋紅、心跳加快,讓我們心中從此開始有了不能對父母言説的自己的秘密,開始有了一種我們意識到只能是我們自主選擇、自我決定,並且還要講究藝術的情感。 這是我們的人生不可缺少的一課。

當然,在銀幕上展現這些美好的身體,對人是有一定誘惑作用的,你要説它代表了導演的什麼慾望,也可以。但我不認為這是什麼罪過,何況我感到,《芳華》在這方面還是很有節制的,這些鏡頭的主要目的還是讓我們瞭解文工團的訓練與生活,理解、體會其中種種情感與利益糾葛的背景和來由,這是為影片的主題與情節服務的。

左派同志的另一個批評,則不僅是揪住個別鏡頭,而是關涉到影片的主題了。這個批評認為:《芳華》這部影片把毛澤東時代的人民解放軍部隊特別是軍隊的文工團描寫得充滿勾心鬥角的權謀伎倆,充滿對崇高、善良的冷漠、不屑和對弱小者的孤立、歧視、凌辱。這種描寫與那個時候大多數人的真實感受是背離的,是對偉大的毛澤東時代的污衊,也是朝我們的PLA身上抹黑,毀我長城,用心何其毒也。

我覺得這個批評有一定道理。

從影片中確實可以看出,導演馮小剛也好,原著者嚴歌苓也好,都不喜歡毛澤東時代。他們的確極力想要告訴觀眾,那是一個不自由的年代,是一個不平等的年代,是一個壓抑“人性”的年代,是一個虛偽的年代:

在那個年代裏,所有的藝術是宏大而單調的,只允許對the Party and Chairman Mao歌功頌德,文工團的全體演員天天都只能在馬恩列斯毛的畫像之下排練意識形態宣教的歌舞節目——是謂“不自由”;

在那個年代裏,出身不好的何小萍、蕭穗子處處如臨深淵,如履薄冰,受到輕蔑、歧視和嘲弄,出身高幹的郝淑文等人則趾高氣揚,處處壓人一頭,動輒“紅色江山是我爸媽打下來的”,並且以各種藉口對前者進行打擊、侮辱——是謂“不平等”;

在那個年代裏,真摯的感情不能表達,表達了就是罪過:何小萍偷拿戰友的軍裝拍照去安慰身陷囹圄的父親,作為戰友,大家毫不體諒她的處境和苦心,而是羣起而攻之,羣起而欺之;劉峯向林丁丁表白愛慕,卻成為“耍流氓”的典型,由“活雷鋒”而身敗名裂;何小萍為劉峯抱不平,不願意上場演出,領導不做任何思想工作,而是使用“明捧實挾”的手腕逼她上場,之後一腳踢開——是謂壓抑“人性”;

在那個年代裏,大家明着説都是革命戰友,實際上互相排擠;大家明着説尊重勞動人民,實際上對何小萍身上的汗味兒避之猶恐不及,百般嘲笑侮辱;大家明着説“向雷鋒同志學習”,實際上去做好事只是裝積極,走形式,幫着餵豬都不關豬欄,而對身邊真正的“活雷鋒”劉峯,也只是利用而從無真正的尊重;在何小萍罷演事件中,政委更是用心深刻,將她置於眾目睽睽之下的火爐之上,讓她放棄自我,放棄對劉峯的維護而甘心充當一枚棋子——是謂“虛偽”。

左派同志們對《芳華》的批評,大概都是出於以上原因。

然而,值得注意的是,許多右派——特別是那些對藝術比較敏感的右派——卻也毫不留情地批判《芳華》,認為馮小剛對那個“黑暗時代”的揭露和控訴並不到位,反而以懷念青春的名義,將毛澤東時代、文革時代表現成了充滿激情和理想的英雄主義時代,一個值得懷念甚至留戀的彌足珍貴的時代。

同一部影片,同時招致了左右兩方面的批評:左的認為它太右;右的又感到它裏面其實藴含着“左”。

這到底是為什麼呢?

我覺得,這是因為馮小剛的這部《芳華》裏存在着一種矛盾。

就馮小剛、嚴歌苓本人的意圖來説,他們的上述種種情節安排,人物設計,的確是想控訴Mao Zedong時代,想要證明那是一個如前所述的不好的時代。——很多左派同志和經歷過毛澤東時代的羣眾去觀影,都感到這些情節安排和人物塑造,都和他們親歷過的那個時代大相徑庭甚至截然相反。

但我們有必要重温一下恩格斯當年以巴爾扎克為例説明的一個重要論斷:

文學藝術家的主觀意圖,即他想要他的作品表現什麼東西,和他作品的客觀內涵,即他的作品實際上表現出了什麼東西,實際上讓讀者、觀眾看到了什麼東西,其實是兩回事。這兩者之間當然有密切聯繫,但不能完全等同,有時甚至會有劇烈的衝突。所以恩格斯才説,巴爾扎克是政治上的守舊派,對於舊貴族、舊制度他是滿腔同情的,但是當他的《人間喜劇》寫出來的時候,他的作品本身卻違背了他自己的意願和反動立場,讓人們看到了舊制度崩潰的必然性,讓人們看到這些貴族的男男女女是不能也不配有更好命運的人。

恩格斯將巴爾扎克和他自己的作品之間的這一矛盾,稱之為“現實主義的偉大勝利。”

嚴歌苓、馮小剛之輩,當然不能和巴爾扎克相提並論。

但是同樣的規律也在他們的這部作品中發生了作用。

在觀影時周圍觀眾的議論中中,以及在我事後所看的一些網友的評論中,我能感受到很多人內心深處的這樣一種聲音:

《芳華》裏表現的毛澤東時代的“陰暗面”,那些勾心鬥角,那些人與人之間的歧視、輕蔑、侮辱和虛偽,就算是真的,又怎麼樣呢?這些東西,我們這個時代無一不有,而且,比起我們這個時代有些人的爾虞我詐不擇手段來,《芳華》裏那些年輕人之間的小心機,小手段,實在是太小兒科,簡直不值一提了。

真正打動現在的無論年輕還是年長的觀眾的,是影片裏不得不表現出來的為那個時代所特有,而我們這個時代已經沒有或者説已經極其稀少的東西,這就是:

嚴肅、熱情、有理想的集體生活。

影片不得不告訴我們:

不管這些年輕的文工團員私下裏有什麼矛盾,有什麼歧視,有什麼陰暗心理,到了去隨部隊拉練,到了去到邊防哨所演出,到了去上戰場鼓舞士氣的時候,他們沒有誰怕苦怕累怕死,沒有誰悲觀泄氣講價錢,而是都能奮不顧身地完成任務——包括那位因為劉峯受了委屈而一肚子怨氣不想上場演出的何小萍,政委的確是用了一套手段讓她下不了台,但是政委也肯定明白,這套手段能夠奏效的前提,是何小萍是一名合格的、有血性、有榮譽感的軍人,所以騎兵團戰友們的熱情吶喊,一定能夠喚起她對軍人職責的認同感,她一定不會拒絕也不忍辜負這些錚錚鐵骨頂風冒雪衞國戍邊的戰友們的期望。

文工團員們,在那個年代裏,每一個人都做到了“臨大節而不辱”,他們的表現對得起領章和帽徽,對得起人民軍隊文藝工作者的稱號。

他們為什麼能夠這樣呢?

創作者沒有説——可能不敢説,或許不願説。

但我們一看就能得出答案:

這是那個時代的氛圍,是毛主席、共產黨的教育、培養和鞭策,才能夠讓這些思想認識不深刻甚至很膚淺,內心有嚴重缺陷甚至個人品質説不上很好,有嚴重的自私自利、個人主義傾向的人,也要為人民服務,而且也能夠兢兢業業地為人民服務,甚至也覺得這樣做是天經地義,責無旁貸的,而不這樣做是異常恥辱甚至在社會上無法立足的,他們甚至會心甘情願地做出英雄的舉動,並以此為榮,為自己留下了人生中最光輝的回憶。

——這是馮小剛沒有説,不想説,但他的影片通向那個時代就不得不承載的東西,就好像一個人面向太陽,就不得不感受和傳遞它的熱量一樣。

我們不禁要問: 那個讓品質不太純潔甚至自私自利的人也必須、能夠而且情願做好人,做英雄的時代,難道不是一個好的時代嗎?

我們不禁會進一步思考:

如果這個時代能夠繼續,或者至少它的那些好的傳統能夠繼續有力地傳承下去,這些人身上的毛病、缺陷,不是完全有可能改造好的嗎?

我們還會忍不住反思:

後來,我們是不是做錯了什麼?

因為在那個時代,類似大多數文工團員那樣平常的人甚至有缺陷的人也要當英雄;

在那個時代,劉峯那樣的從裏到外都是無私熱誠的“活雷鋒”誠然也是難得一見的,而且也遇到了尷尬,但不是因為別人欺負他或者漠視他,而是因為那時對他的宣傳有點過了頭,他已經不是一個一般的善良人,而是模範和標兵,被宣傳和神化得讓大家感到不好接近,讓大家覺得他似乎就不該有七情六慾,設想他有七情六慾和喜怒悲歡,就是對他的一種褻瀆——當然,那種過度宣傳也使當時有些人也產生一種逆反心理,就是要調侃一下、“褻瀆”一下、嘲弄一下他,看看到底怎麼樣。但平心而論,這些調侃和嘲弄,説不上是“欺負”,而是那些有點兒個性和稜角的年輕人的一種心理上的“找補”、“找平衡”,而且也並沒有妨礙集體和社會對他的肯定和推崇,沒有妨礙他按照自己的意願去幫助別人。

但是到了我們這個時代呢?

他真的被冷落了,他真的被欺負,被踐踏了,他真的活得很卑微了,他真的只能為了自己的生存而苦苦掙扎甚至自保不暇。堂堂的道德標兵、戰鬥英雄,為了一點微薄的生計,在敲骨吸髓、飛揚跋扈的不良城管面前含垢忍辱,卑躬屈膝,再也不能甚至再也不敢想去幫助更多的人了。

前一個時代,讓許多平常人成為好人、英雄;

後一個時代,讓真正的英雄甚至還不如一個平常人。

請問到底哪一個時代更好呢?

所以我們不禁要再問一遍:

後來,我們是不是做錯了什麼?

——我覺得,這不是馮小剛的意圖所在,但又確實是影片客觀上給我們留下的思索空間。

想到這一層,我們也就不難解釋一個讓很多觀眾(尤其是年輕的觀眾)感到困惑的問題:

有的觀眾説他們不理解,文工團既然是那麼一個勾心鬥角不團結的地方,為什麼到最後文工團解散的時候,大家卻還是那樣依依不捨,淚流滿面,以致抱頭痛哭。這不是很虛假,很矯情嗎?

我説:不,這不但不虛假,而且反映了一種更深刻的真實。

這個世界上很多人,也許大部分人,是活在一種矛盾中的:

在一個“被迫”當英雄的年代裏,他們覺得很不自在,很受拘束,他們覺得自己有才華,有個性,有各種情感需要,可是在一個單色調的、整齊劃一為了共同目標而奮鬥的有嚴格紀律的羣體裏,他們感到自己的這一切都沒有得到足夠的尊重和體現,因此他們要想出一大堆的歪主意,玩心機,搞小圈子,整人,踩人,作弄人,表現自己,發泄過剩的荷爾蒙,似乎能在這裏找到一個不同於那個被“標準化”、“模式化”的“革命螺絲釘”的自己。他們很多時候甚至嚮往着這樣的時代早日結束;

然而,新的(真的是新的嗎?這個時代裏的很多“新的”觀念比如“人不為己,天誅地滅”,不正是毛澤東時代以前的那些更舊的時代裏相沿已久的一種最老套、最陳腐的貨色嗎?)時代真的來臨的時候,確實,再也沒有“被迫”了,再也沒有“約束”了,再也沒有你不得不完成的“政治任務”了,你可以盡情地宣泄自己個人的情感,盡情地“放飛自我”、“實現自我”、“滿足自我”,甚至可以把過去見不得光的慾望朝着全世界大聲喊出來了——可是,又怎麼樣呢?

在昂首挺立的榴彈炮旁邊,為浴血疆場的勇士們演唱《英雄讚歌》的那個林丁丁,是多麼美呀!

而那個在澳洲的一臉贅肉,笑容做作的林丁丁,是多麼…..多麼尷尬呀!

《芳華》的原作者嚴歌苓,就是解放軍文工團出身,參加過對越自衞還擊戰,後來移居美國。 她和馮小剛一樣,從心底裏不願意認同那個讓她戴上了英雄的大紅花,受到萬人空巷的歡迎而光榮凱旋的年代。

然而她筆下的《芳華》,馮小剛鏡頭裏的《芳華》,卻讓那羣就要告別那個他們不喜歡的年代的文工團員們潸然淚下。

僅僅因為那是他們的青春嗎?

有的人説:是的。

而我覺得不完全如此。

我覺得,更重要的原因在於:不管馮小剛也好,嚴歌苓也好,還是影片裏的文工團員也好,都是搞藝術的。搞藝術的人,只要有一點點起碼的哪怕是殘存的真誠,也會情不自禁甚至不由自主地分辨出:什麼是美的,什麼是醜的。

就像片尾曲裏唱的,他們其實明白,或者説不能不承認:這世上真正震撼人心的“美麗的花”,總是“頂天立地映彩霞”的“英雄的花”,這樣的花,只能是“錚錚硬骨綻花開,漓漓鮮血染紅她”。

他們曾經在一個偉大時代的力量的激盪和催動下,半是真誠熱情,半是不明所以,不知所措地去追求,去接近,去謳歌這樣的花,而這過程中的艱苦、曲折、反覆和嚴峻,逐漸地讓他們心生厭倦和反感。

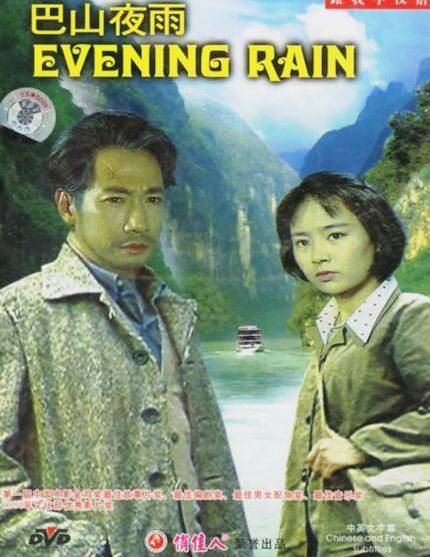

在《激流 · 浪花》裏,我分析過文革後出現的“傷痕電影”的兩部代表作《小街》和《巴山夜雨》。

這些作品的共同點在於:他們想要控訴和批判那個不“自由”的紅色年代,可是同時,他們又總想保留那個年代的某種理想、情懷、英雄主義。

這是因為,一種無法擺脱的直覺告訴他們:

離開了這些,一切藝術作品就會不配稱為藝術,就不會再有任何打動人心的力量。

《芳華》裏文工團解散的年代,恰好就是《小街》、《巴山夜雨》等影片登場的年代。

可是,一旦背離了那個紅色年代,徹底否定了那個紅色年代,我們真的還可以保留那些我們不能割捨的東西嗎?

他們曾經相信,這是可以的。

但是,三十年的事實給出了相反的答案——馮小剛甚至在他近年來的有些影片裏也觸及到了這個答案。

於是,在這部《芳華》裏,在那個時代即將落幕的時候,他讓這羣文工團員替現在的自己(當然,就當時而言這也是真實的,每個哪怕被迫當了英雄的人,不管有多少不情願,多少委屈,也仍然會由衷地感到那樣的歲月,那樣的活法,才是正兒八經的人該有的,也才是真正帶勁兒的,令人不捨的)——也替現在已經找不着北的中國主流電影界乃至中國的主流文藝界——哭了一場。

芳華凋謝,英雄退場,長歌當哭,淚盡而別——也許,這就是嚴歌苓、馮小剛等人能夠做到的極限,也許他們會覺得,這就算是給了自己一個交代,卸下了自己良心上的包袱,至於明天,那就該怎麼混還怎麼混。

然而,當代中國的社會主義左翼文藝,其實已經超越了這個極限。立足人民,立足生活,開掘傳統,尊重歷史,讓革命的理想主義精神,嚴肅的現實主義態度,以及改革開放後引進和發展起來的多樣態、多角度的藝術手法互相結合,左翼文藝一定能迎來芳華怒放,光輝璀璨的明天。

馮小剛們的芳華到此結束了;

而屬於新生力量的芳華

必將到來,

正在到來。