如何分辨“合理”的信仰?——答同學問_風聞

驱逐舰051-人民主体的历史和政治哲学。2018-12-23 23:15

我寫下自己的所思所想,其實最主要是因為:我期待一個時代的來臨,一種新的人、新的力量的產生。我用這些思想向他們致意——確切地説,向將來的我們自己致意。因此,只要時間和精力允許(可惜往往不允許,因為我要工作,要生活,而且需要很多時間並且隨時進行閲讀、思考、記錄),我樂意回答同學們的那些可以引起深度思考的問題——因為,新的那種人,那種力量,或者説我們的新的自己,必然是在年輕一代中產生,雖然我不確定具體是哪些人。

前些天,有同學看了我推薦的《硝煙背後的戰爭》,問我(大意如此):

老師您説您相信黨,那麼日本軍人在被俘之前效忠天皇,殺戮中國人的時候,是不是也在相信一種他自己的“黨”呢?我們應該怎樣理解他們被俘之前的那種信仰,是什麼讓他們如此效忠天皇而失去人性呢?

我理解,她的提問,是因為我講過信仰對道德的支持作用(很多人無條件履行道德義務,是因為有堅定的信仰),而她想到了這樣一個問題:

1.並非所有的信仰都是“道德”的;

2.人們有可能持有同樣很堅定的自認為正確的信仰(例如相信共產主義和相信法西斯主義);

3.然而這樣的信仰其實是有善惡之別的,有的惡的信仰(如法西斯主義)甚至會讓人“失去人性”;

4.那麼,為什麼有些人會接受那些“惡”的信仰(如法西斯主義或某些邪教)?

5.我們如何鑑別“善”的信仰與“惡”的信仰?所有的信仰都會説自己是善的,日本法西斯也會説“大東亞共榮圈”是好的,共產主義者會説共產主義是好的,那麼誰能保證某種信仰一定是一種善的信仰?

這位同學的問題,照我理解,代表了現在不少人在信仰問題上的想法。

這些人希望:

1. 自己一開始能夠站在(或被還原到)一個絕對“超然”、“中立”的“無信仰狀態”;

2. 自己能夠找到或被人教給某種絕對可靠的或大家“公認”的規則,根據這種規則就可以來推演、判斷哪種信仰“好”,哪種信仰“不好”;

3. 這就能夠絕對排除那些“不好”或“違反人性”的信仰,保證自己有一個“好”的、“合乎人道”的信仰。

比如:

1. 我一開始不相信也不傾向於任何“信仰”,無論是法西斯主義、自由主義還是共產主義或者別的什麼主義,或者某個宗教——也許我實際上有傾向,但此時我要把它們全都“懸擱”起來,就當自己完全“中立”,什麼都不相信且沒有任何傾向;

2. 現在,請老師您來教我一套絕對可靠的方法或者説一套大家公認的標準、規則,讓我根據它來推導出到底哪個信仰好,哪個信仰不好;

3. 這個推導的結論也應該是絕對可靠的,能夠保證我一定能獲得“善”的信仰而不上那些“違反人性”的“惡”的信仰的當。

這種想法看起來很合乎邏輯:我們似乎必須從某個“無信仰”的中立狀態出發,根據一套公認的規則推導出對某種信仰的支持,這才能證明這種信仰的合理性。否則,我如果已經是一個共產主義者,從這個立場出發去推導、説明共產主義信仰的合理性,其實就是循環論證,是拿着要證明的東西當作前提,實際上等於在説“對一個共產主義者來説,共產主義信仰是合理的”。

然而,這實際上是不可能,不必要,甚至是不應該的。誰如果想要這樣做的話,事實上就不能真正理解和評價任何“信仰”或者説“主義”。

1. 我們都知道:實踐是認識的源泉,是認識發展的動力,也是檢驗真理的唯一標準。

2. 每一領域內的認識都必須在相應的實踐中得出和檢驗。

3. 因此,社會科學領域裏的真理必須在相應的“物質生產-社會政治”實踐中得出並受到它們的檢驗。

4. 這位同學所説的可以用“善”、“惡”來形容的“信仰”,顯然不是相對論或萬有引力定律那樣的自然科學理論(那是沒有善惡可言的),而是社會科學領域裏的認識。

5. 因此,她所談及的那些認識必須在“物質生產-社會政治”實踐中才能得出和檢驗。

6. 進行“物質生產-社會政治”實踐,和進行自然科學實驗是不同的:在後者中我們可以完全“超然”於研究對象之外;而在前者中,不管是上班勞動也好,辦企業也好,進行政治活動也好,發動和參加戰爭之類也好,這些事我們只要去做,就必然有一定的立場和利益取向,並由此而對研究對象形成一定的態度。

7. 這種立場和利益取向和我們的認識之間有內在聯繫。

8. 因此,要完全擺脱立場和利益取向而達到“絕對中立”,就只有不進行任何“物質生產-社會政治”實踐,而離開這些實踐,恰恰會讓我們完全失去對社會科學領域內問題的一切發言權。

在社會實踐中,每一個意志都會認為自己是善的。這正如黑格爾在《精神哲學》中説的“善是意志的在它自身上規定了的普遍東西,並因而在自身裏包含有特殊性”——換言之,每個意志都把“善”當做是“自己”應該有的普遍規定性,即:1.我是“善”的,我追求的就是“善”,這“善”屬於“我”(這被黑格爾稱作“意志在自身中規定並因而在自身中包含有特殊性”);2.我的這個“善”,或者我追求的這個“善”,是有普遍性的,簡單點説是應該被大家所公認的(這個被他稱之為“在自身上規定了的普遍東西”)。

那位提問的同學所説的“所有信仰(包括軍國主義、法西斯主義)都會堅持自己是善的”,大概就正是黑格爾所説的上述情形。

但值得注意的是,黑格爾認為:堅持自己是“善”的意志——尤其是如那位同學所説這還是一種“信仰”的話——不光會自説自話地認為自己是“善”的,而且還會要求建立這“善”的普遍性,即要求所有人承認他所信的是善的。照我的理解(我相信康德黑格爾也會同意),意志之所以不同於興趣、嗜慾,信仰之所以不同於個人愛好,正在於前者(意志、信仰)要求真理性,要求客觀的、絕對的效力和普遍的承認,而後者並不要求。

於是問題在於:怎樣獲得這個真理性和絕對效力?

如前所述,那位同學,以及很多人,都希望採取一種“還原到絕對中立”的方法來設置一個證明這種真理性的前提。

這其實正是康德式的做法。

值得注意的是,黑格爾在這裏實際上揚棄了康德的“善良意志”概念(我在之前的講課中解釋過這個概念):

在康德看來,“善良意志”是一個追求與個人的任何特殊目的都完全無關的純粹抽象的“善”的意志;

而黑格爾認為,這種純粹抽象的“善”或“善良意志”是不可思議的。“善”總是包含着“這一個”主體、這一個“意志”的特殊性。所謂“善”以及善的普遍性,並不是像康德所認為的那樣要通過取消這種特殊性來達到,而是要讓這種特殊性得到更具體的規定(我越是“善”,就越是會明白自己到底應該追求一些什麼樣的具體目標;我越是追求“善”的普遍性,就越是會把“善”在一切具體活動、具體目標中普遍地實現出來,而不是滿足於一個空洞無內容的“善”的觀念)。我們要知道:雖然“特殊”和“普遍”是反義詞,但是在黑格爾這樣的辯證法大師看來,完全抽象的東西,完全脱離特殊性的東西,恰好是不具有“普遍性”的。

我們更要知道:此後,尼采以他的“權力意志”來“重估一切價值”,更加猛烈地衝擊和顛覆了康德的“善良意志”。在尼采之前,叔本華在《倫理學的兩個基本問題》中早就指出過,那種什麼都不意欲,“唯一的意欲就是意欲一個遵守規則的意欲”的“善良意志”,根本就不算是什麼“意志”;而尼采則進一步尖鋭地抨擊道:建立在這種空洞軟弱的“善良意志”上的康德式的道德,其實還是有一種特殊而不可告人的“意欲”的,那就是“末人”意欲以此扼殺強者、英雄、超人的權力意志,讓他們和自己一樣變得平庸懦弱,無所作為。這種扼殺可以讓強者在“定言命令”的驅策下,使用自己強大的權力意志來禁錮自己,來扼殺自己的生命,並將此當做一件崇高偉大艱鉅的事業而無條件地履行下去,從而讓權力意志自我毀滅。這“意欲”的背後無非是對強者的深深的恐懼與嫉恨——這又哪裏談得上什麼“善良”呢?

叔本華和尼采對康德的這一抨擊,黑格爾早有預示。在《哲學史講演錄》中,他直接批判了康德的空洞無內容的“自由”和“道德律”:

“不過進一步便可看見,這種自由首先是空的,它是一切別的東西的否定;沒有約束力,自我沒有承受一切別的東西的義務。所以它是不確定的;它是意志和它自身的同一性,即意志在它自身中。但什麼是這個道德律的內容呢?這裏我們所看見的又是空無內容。因為所謂道德律除了只是同一性、自我一致性、普遍性之外不是任何別的東西。形式的立法原則在這種孤立的境地裏不能獲得任何內容、任何規定。這個原則所具有的唯一形式就是自己與自己的同一。這種普遍原則,這種自身不矛盾性乃是一種空的東西,這種空的原則不論在實踐方面或理論方面都不能達到實在性。”

可見,黑格爾對善和意志的解説是很有意義的,實際上打開了近代哲學通向現代,通向當代思想和精神的道路。

於是現在的問題在於,我自己的這種特殊的“善”一開始本身就是抽象的,沒有任何規定原則。在沒有任何規定原則的時候,意志對自己的規定活動,是自由的並且和普遍的東西相對立。

這裏也需要提出我的兩點理解:

1. 這裏的這個“沒有任何規定原則”的意志,和康德的“善良意志”、“自由意志”是不同的:這是一種抽象的“我”,追求一種抽象的特殊性;而康德的“善良意志”、“自由意志”是追求一種抽象的普遍性。

2. 康德認為,沒有任何規定原則的意志,是不自由的;但在黑格爾看來,意志追求規定自己,哪怕還沒有具體的原則,這也是自由的,是自由的開端。

因此,在康德看來,這個“沒有任何規定原則”的意志是應該拋棄的非理性的東西;而在黑格爾和尼采看來,這種“沒有任何規定原則”的特殊性,其實是一種“不顧一切地要成為我自己——雖然我尚不知道這是一個怎樣的自己”的特殊性,而這恰恰是一切原則的來源。我們不是應該拋棄它,而是應該而且必然在自身中發現它,進入它。

説明了這些之後,我再來談談自己對“信仰”的看法:

信仰的背後,是我們的意志,是我們要成為自己並且獲得承認的意志:

一方面我們要通過信仰而真正成為我們自己。我們會發現,我們所學習的數學物理等等自然科學知識,並不能讓我們成為自己——這些東西並不進入自我的最內在的層面,唯有信仰才能進入,才能讓我們感到“這真正是我的,這真正是我”。因此信仰很多時候會被作為一種個人的最深的秘密。所以有一次俄羅斯總統普京與網友在線互動,他回答了很多關於自己的問題,但當被問道“您信仰什麼?”時,他卻答道:“我傾向於任何時候都不要把這個問題拿到公開場合討論。”作為思政方面的教師,我不得不和大家談論我的信仰問題,但其實我並不願意老是説這些:如果一個人願意和你分享他的信仰,那説明他對你有最大的信任——遺憾的是,這種信任往往是大多數人承受不起的。

另一方面,正因為信仰中有我們真正的自己,所以我們要為自己,為自己的信仰要求絕對的真理性,絕對的效力。這種絕對性,事實上遠遠超出自然科學的水平:我們從未見過自然科學的不同學派之間發生戰爭,但是不同的主義和信仰之間的規模巨大的劇烈戰爭卻是史不絕書的。當然Marxism認為衝突的最終根源是物質利益,但是物質利益的矛盾日益激化、升級,就必然會表現為截然對立的信仰體系的衝突,這就不再是簡單的物質利益的討價還價可以解決,而往往是以一方壓倒甚至消滅另一方來解決。——這種鬥爭的不可調和性與酷烈性,大概正是那位同學觀劇之後問出那一問題的動因:她不希望這是一種分不出是非善惡的無意義的殘酷。

一個共產主義者可以分辨其中的是非善惡,例如認為“法西斯主義是罪惡的、反動的”,但這正是基於他相信communism——他關於這些問題所説的一切話背後,都有他自己的這樣一種信仰或者説立場在作支撐。當然,一個共產主義者不是一生下來就相信communism,但是,從階級地位(例如,他是工人階級的子弟)、歷史情境(例如,他目睹或瞭解和他處境相似的人曾經遭遇過和正在遭遇什麼,曾經做過什麼和正在做什麼,曾經贏得過又失去過什麼)要求他思索信仰問題的那天起,他從來就不是“中立”的,也從來不假裝“中立”,因此他的感覺會是:

我一直在為自己已經準備去相信的東西去確定理由,或者説,我發現自己開始相信一種自己其實老早以前不知道什麼時候開始就已經在相信的東西,我發現那個一直在尋找“我自己”的“我自己”終於找到了“我自己”,終於能夠理解什麼才是“我自己”——你認為這話矛盾嗎?然而這就是無數共產主義者的真實感受。

我們來看這兩種人:

一種人很清楚自己不是而且永遠不可能是“中立”的,他也知道自己的對手也永遠不可能“中立”,因此他對對手也不作這樣的要求。但一方面,他還是會從歷史情境下的客觀要求出發,對自己的意志、立場(這意志和立場從一開始就是“有偏向的”和“非中立的”)進行越來越充實的具體規定,賦予其客觀的內容——用馬克思主義的術語來説,他從一個“自在”的階級成員,成為一個有自覺明確的階級意識的“自為”的階級成員;另一方面,為了批判和戰勝敵人(也僅僅為了這個目的),他能夠去“理解”敵人,他知道從敵人的立場出發,敵人的思想體系中有哪些是敵人自己可以改變的,有哪些是他們不能改變的,有哪些即使站在敵人立場看來也是自相矛盾的。在這兩點的基礎上,他們進行着越來越犀利、猛烈和有效的鬥爭。

另一種人則相反,他們以為自己可以輕易地達到“中立”,達到某種康德式的“善良意志”,然後他們以為自己可以置身事外、居高臨下地頒佈“定言命令”,“完全中立”地説長道短,談是論非。事實上,他們既不理解對手,也不理解自己,而當他們需要為自己的“善良意志”規定具體內容的時候,也只是像康德那樣,利用實際上是循環論證的形式推演,將有條件的東西説成無條件的、絕對必然的。例如康德認為:盜竊不能普遍化,因為盜竊一旦普遍化,財產權就消失了,沒有財產權,則盜竊(盜竊的意義是非法侵犯財產權,它要以有財產權為前提)也就不存在了,因此盜竊是自相矛盾的,只有尊重財產權才符合道德律。黑格爾指出:“盜竊”要導出上述矛盾,有一個前提就是“有財產”,如果我不以有財產為前提,那麼盜竊行為就並不存在矛盾。照我理解,黑格爾的意思是:假如盜竊者並沒有財產,也並不把盜竊來的財產當做自己的合法財產,他只是要享用這些偷來的東西而已,那麼盜竊就沒有任何邏輯上的自相矛盾,儘管這種盜竊仍然侵害了被盜者的利益,仍然是一種“惡”。因此,黑格爾對康德的這個批判實際上告訴我們:康德並不是“中立”的,他默默假定了所有人都和他一樣是有產階級或者想成為有產階級的人,都是為了得到“財產”而盜竊。另外,“盜竊不能普遍化”,但這並沒有妨礙盜竊、搶劫成為“合法”的事情:資本原始積累、英法聯軍洗劫火燒圓明園,不都是“侵犯財產”嗎?馬克思尖鋭地指出:把“尊重財產”作為“普遍義務”來標榜的資產階級,本身就是以暴力“侵犯”小農的財產權而登上歷史舞台的。

我們覺得哪一種人更加“客觀”、“公正”一些呢?

毫無疑問,我的上述分析的出發點決不是“中立”的、“不偏不倚”的,也都是出於我自己的立場和信念。與我立場對立的人也仍然可以找到各種理由來批判我,而我和同志們也會從自己的立場加以反駁。但是,和我立場相同和接近的人(我相信這是大多數勞動人民)一定能夠判斷我所説的話是否有意義,是否正確,是否值得他們考慮和採納。

那位同學提到的軍國主義、法西斯主義,其背景較為複雜。

綜合我所瞭解到的Leo Trotsky、米哈伊·瓦伊達、楊寧一等人的研究(當然這是很不夠的),我想可以這樣概括一下法西斯主義的實質:

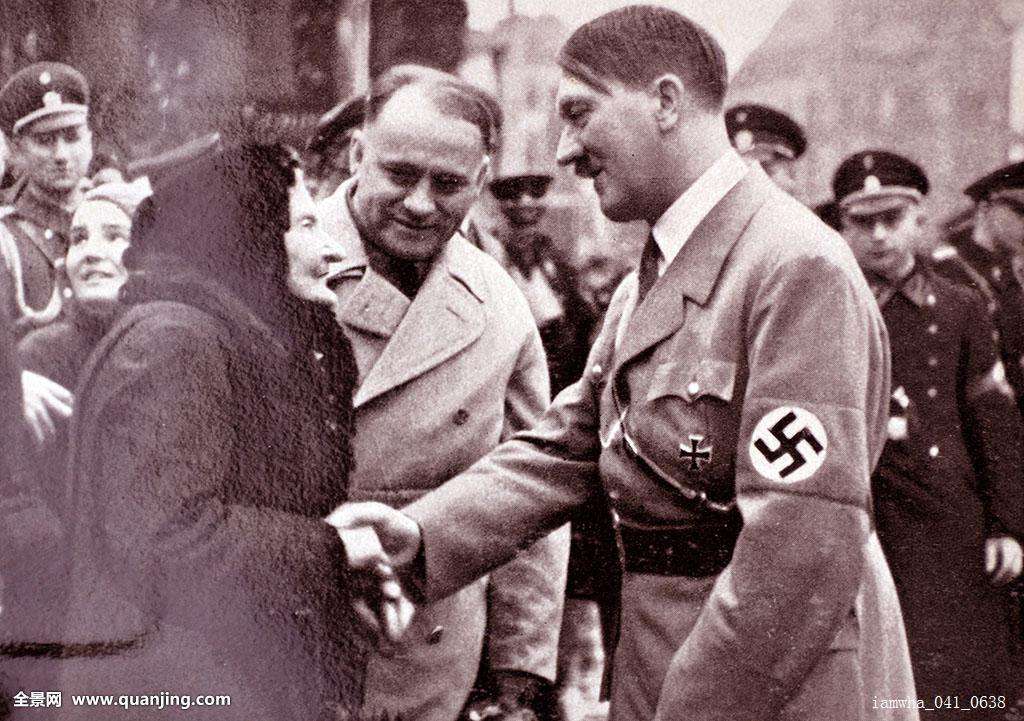

法西斯主義是資本主義處於下降時期,某些新興的、具有特定歷史背景(舊貴族勢力、舊的封建專制勢力仍然比較強大,例如德國的半封建的容克地主和日本明治維新的由參與倒幕的下層武士轉化來的藩閥)的資本主義國家(例如德國、日本、意大利)的資產階級利用以小資產階級為主體的廣大羣眾來強化自身力量,鎮壓國內外的無產階級革命,並與老牌帝國主義國家(英法美)爭奪世界霸權的思想理論和實踐活動。

我的基本認識是這樣的(其中參考了Trotsky的看法,但本來我自己基本也是這樣理解的):

1. 對資本主義國家的任何嚴肅的政治分析,都必須以三個階級之間的相互關係作為出發點:資產階級,小資產階級 (包括農民) 和無產階級。

2. 在經濟上擁有強大勢力的大資產階級,從它自身來説,只代表了國家中的極少數人。要維持其統治,它就必須和小資產階級建立一定的相互關係,並通過小資產階級的調解,和無產階級建立一定的關係。

3. 要理解這三個階級之間的辯證關係,我們必須區分三個歷史階段:(1)資本主義發展的開端:資產階級需要通過革命的方式來解決它的歷史使命;

(2)資本主義政權的興盛以及成熟時期:資產階級用秩序、和平、保守和民主的形式為其自身賦予統治權力的時候;

(3)最後,是資本主義的下降期間——資產階級被迫通過內戰來對付無產階級,以此來保護其剝削權利。

4. 這三個階段,人數較少的資產階級都必須利用人數眾多的小資產階級羣眾(農民、小業主、工匠、各類小知識分子等等)來達到它自己的目的,因而形成相應的以資產階級利益為本質同時混雜着小資產階級自身的願望和情緒的思潮和政治運動:

(1) 在資產階級革命時期是雅各賓主義等激進主義;

(2) 在資本主義的興盛成熟期是改良民主主義;

(3) 而到了資本主義的下降、沒落時期,就是法西斯主義。

5. 資本主義社會不斷地把小資產階級拋入無產階級隊伍,他們的階級地位是不穩定的,因此小資產階級沒有自己獨立的政治路線或政治方向,而它不是與資產階級聯盟就是與無產階級聯盟,除此之外,他們沒有別的選擇。

6. 而資本主義世界的各種社會危機(經濟、政治、文化)在不斷髮生(例如第一次世界大戰,1929-1933年的大蕭條),而這些國家所承受的危機後果最為嚴重,並且這些國家的無產階級的日常抗爭並未得到有效領導而走向真正的革命(這些國家的無產階級政黨不夠堅強和健全並且政策失當是一個重要原因),而似乎只是讓社會變得更為動盪,使得小資產階級生活極為困苦和不穩定。

7. 於是小資產階級對與無產階級聯合來改變自己命運沒有信心,反而對他們“破壞社會秩序”、“損害國家利益”心生怨念,他們就容易求助於一些看起來能夠讓“社會穩定下來”,能夠“讓自己變得有力量,讓國家強大起來”並且能夠“馬上實施”、“馬上奏效”的明確、極端的路線。

8. 於是漸漸“小資產階級就會失去耐心,並開始認為這些革命工人羣眾必須要為他們的艱困現實負責。所有的資產階級政黨,包括社會民主黨,在這關鍵節點上,就可以左右他們的想法。當社會危機到了令人難以忍受的嚴重地步時,一個特殊的政黨就會適時出現,它以明確的目標(“消滅Jews!”,“消滅背叛祖國的Reds!”,“征服低劣race例如Chinese!”)來鼓動小資產階級羣眾到狂熱地步,並引導他們把仇恨與自身的絕望發泄到無產階級身上。”——這樣的小資產階級羣眾就容易被同樣急於擺脱危機的大資產階級所利用,甚至許多對無產階級革命失望並切望改變現狀的無產階級羣眾也會被裹挾其中。

這就是法西斯主義,這就是那些“普通人”被捲入軍國主義狂熱,心甘情願地充當殺人工具和侵略戰爭炮灰的真正原因。

當然,這些小資產階級的狂熱性一旦被充分煽動起來,並且有Hitler之類的“強人”為其代表(如同馬克思在《路易·波拿巴的霧月十八日》中指出的,分散得像一個個“馬鈴薯”一樣的小資產階級實際上比大資產階級更需要拿破崙、希特勒之類的“非凡人物”來“代表”和“凝聚”自己),那就會有它相對的獨立性,也就不完全是資本集團可以控制的了。

你如果説南京大屠殺之類的暴行一定是三菱、三井這些日本財團直接授意的,那倒也未必(這正是某些“陰謀論”失之於簡單的地方)。事實上,壟斷財團自己也經常感受到他們從潘多拉盒子裏召喚出來要加以利用的這些魔鬼的威脅——資本主義國家的官僚軍事機器與資產階級本身之間存在矛盾,強大的資產階級國家機器往往會欺壓、迫害個別的甚至相當多數的資本家,並且資產階級各個不同派系會利用官僚軍事機器的不同部分和狂熱羣眾的各個派別來互相傾軋,這更是司空見慣的。

在歷史上,資產階級經常根據不同條件進行這樣的“冒險”,讓克倫威爾、羅伯斯庇爾、拿破崙、墨索里尼、希特勒這樣的充滿“魅力”有大批狂熱的、悍不畏死的小資產階級追隨者的“強人”上台代理自己處理某些靠“憲政民主”下的“常規手段”處理不了的尖鋭矛盾,替自己不擇手段地掃平對手,爭奪霸權,然後自己也做出戰戰兢兢匍匐其下,彷彿也是“受壓制者”的樣子。待到這些“強人”完成了歷史使命,並與其對手兩敗俱傷,或者像希特勒之流一樣完全失敗之後,資產階級再把清算和仇恨都算在這些“強人”身上,從而洗白自己,繼續扶植新的更加“温和”的代理人出面進行統治。——二戰結束之後,日本和德國的壟斷財團勢力基本原封未動,奧妙盡在於此:所有的責任,都已經推給希特勒、東條英機那樣的“狂人”,推給那些直接參加戰爭的小資產階級官兵,那些直接殺人的“劊子手”,或者進而通過“懺悔”、“道歉”而推給日本、德國全體國民的“民族性”了。

總之,獨裁者、法西斯主義狂熱分子,是資產階級的亡命爪牙,一段時間內也可以是資產階級畏之如虎,對着跪拜磕頭的偶像,但最終會是資產階級可以隨時甩出來的“背鍋俠”。

這並不光是一個歷史問題,也是現實問題。因為在世界資本主義又面臨巨大危機的現在,這樣的把戲現在仍然在不斷上演着:

有學者已經指出,美國實際上越來越像一個軍人支配的國家,Donald Trump的上台和美國“紅脖子”對他的狂熱支持,也預示着美國資產階級又會採取“非常規”手段來維護自己的統治和世界霸權了。因此,他們認為,防範美國的法西斯化和戰爭冒險,已經成為一個具有現實意義的問題。

當然,我對這些問題的認識還是很初步的,但有一點可以十分明確:

想要拒絕那些反動甚至瘋狂的“信仰”,決不能靠退回到某種看似“超脱”的無立場的“中立”狀態,或者靠某種抽象的“人類之愛”、“人道主義情懷”,而必須切實學習和運用馬克思主義的唯物史觀和階級分析方法———就像我在這篇文章裏嘗試運用的那樣——才能真的做到頭腦客觀清醒,而不是自以為“中立”而實則充滿莫名其妙而容易被人利用的偏見。