五台山的貪慾——明代寺院碑刻反映的利益爭奪_風聞

晋阳大君-东北亚史研究,古建筑爱好者2018-12-26 16:12

五台山台懷鎮的寺廟碧山寺,曾用名普濟寺,寺中有一塊成化二十二年(1486年)所立的《敕賜普濟禪寺碑》,其內容頗值得玩味:

【敕賜普濟禪寺碑記】 代王成煉,妃姚氏,夫人王氏妙成、王氏妙福,長子武邑(夷)王聰沐、二子樂昌王聰洎、三子吉陽王聰注、四子聰軌、長孫俊林。 佛教入諸夏,千數百餘年,中間廢復,雖愛憎不一,而其教則不以是而有所增損,故凡名山勝地,率多蟠結棟宇,土木形軀粉繪而金碧之。以為不若是則無以竦動興起,使尊禮而信向也。奧若五台,雄據代忻,亙接雲平,太行、恆嶽聳峙前後,而五台宅中秀出,巍乎獨尊。考之山經地誌,實方輿一名勝之境,故學佛者往往深入,鑿翠開室,聚徒侶而講肄者,日新月盛,遂為河北諸州一大蘭若矣。臨濟下第二十六世,傳佛心印,嗣祖孤月,發心建立。幼入僧籍,聞道蚤,初住別境之禪庵寺,成化初,僧錄相與迎致五台法席。師之者日益眾多,幾無所容,乃相隙地於東北台下之水池,去水實土。東至小阿,南至飲牛池,西至金剛窟,北至華嚴嶺,四隅拓開約二十畝餘許。弟惟力寡,雖堂莫構,因疏於代王深允,若挈之贏羨。俾即山取材,而僦工焉。始於成化丙午正月之初,訖於丁未九月之終始。終始及一載而厥功告成,凡為大雄殿間五,天王殿如之,山門三,前伽藍殿各間一,後方丈暨僧室間五,東西兩廡各十有間六,齋廚、茶灶、神褶及四方往來賓待僧伽卦搭之所,又皆區別於內,條而不紊。中肖諸佛尊像而金之、玉之,鼓而左,鍾而右,各懸重屋於以昕夕。考代王發揚教法,懋闡宗風,陰翊公差。五台五月初五日午時,遇見虛空釋迦佛,見白雲冠青衣金面。宋普鑑國祚於億萬,斯翊祀較之遠近諸剎有過無不及也,於乎盛哉!然寺雖成,而額弗扁,則無美名以達四方,王乃升請於朝,即日敕下,賜扁日普濟禪寺。王拜受賜,而大哉斯扁乎…

這篇碑文中被我加粗顯示的部分向我們透露着怎樣的歷史信息呢?歸納起來是如下幾點:

【第一,普濟寺從選址施工到獲得皇帝賜匾,背後都有當時封地大同的代王府的支持,記錄其修造前後原委的碑記都是代王府王官李妙能撰文,甚至於碑文中首先開列代王及王妃和諸郡王的姓名】

【第二,普濟寺所佔的土地是新開墾出來的,而其所用的木材是直接“即山取材”,在五台山砍伐原木而來,且事前還告知過代王,得到了他的欣然同意】

【第三,普濟寺殿閣數量不少,且佛像都以金玉裝飾,可見其創寺僧人孤月募集錢糧的能力很強】

出乎很多朋友意料的是,這三點每一點反應的都是明朝朝野上下關心的大問題。

深秋時節的五台山

首先説關於普濟寺取木材於五台山與明王朝北部邊防局勢的聯繫。

眾所周知永樂帝時期遷都北京,但並沒有建立妥善的後勤供應制度,隨着大批皇親貴胄和百姓軍隊被強制移居新都,江南向北方運糧的壓力瞬間無比巨大。(供應中央政府和供應一方軍事重鎮的耗費完全不在一個等級)

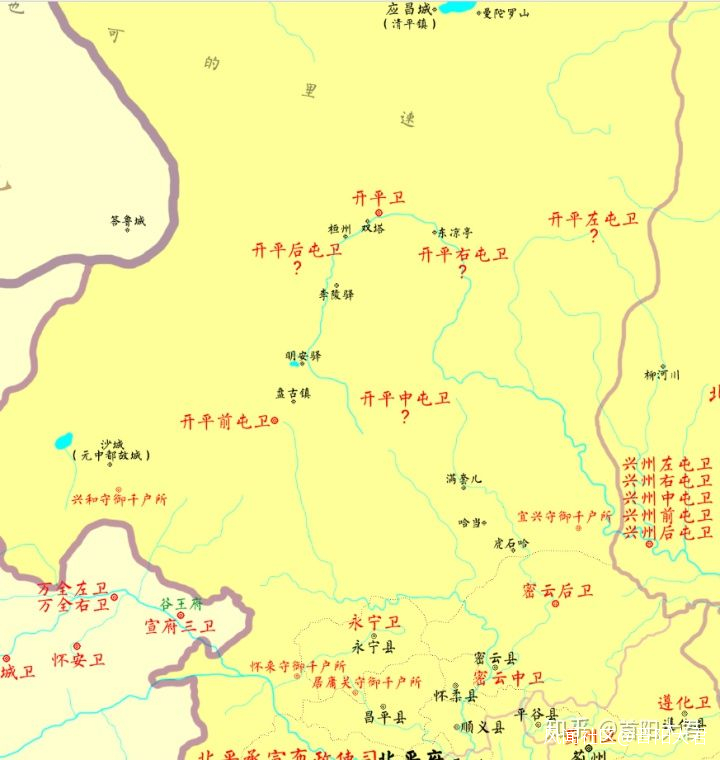

明太祖洪武三十一年,北平府及以北明朝控制區【寧南左侯明代行政系列圖】

為了確保京師的消耗,在此情況之下,明朝的邊境防守只能不斷往後縮。沒辦法嘛,要維持原本的戰線無疑是在本就因為遷都而緊蹙的北方糧食物資上再壓一筆重擔。東勝衞和大寧地區棄守,被迫“淪落胡塵”即是例證。(可以説事實拼命的抽打那些持遷都北京“天子守國門”有利於壓制蒙古觀點的明粉)

江南之民命竭於輸挽,大府之金錢靡於河道,皆都燕之為害也!

失去原本長城以外的緩衝區之後,大同與宣府等邊境城市因為防線的退後變成了明朝與蒙古交鋒的第一戰線。而正統年間英宗被蒙古俘虜的土木堡之變更使得蒙古不斷深入內地,這就直接使得山西地區的雁門、寧武、偏關等關卡同樣變成了阻止蒙古入侵的前沿陣地。

明朝萬曆三十年北京以北明朝控制區,此時開平衞是內遷後的,不在洪武年間的位置【寧南左侯明代行政系列圖】

蒙古一向以騎兵橫行天下,要阻擋他們不僅得依靠堅城,最好還要有不利於騎兵施展威力的自然環境。而北部關隘沿線樹木茂密的原始森林無疑是阻擋蒙古鐵騎的絕佳寶物,根據史料,最晚在明英宗正統年間,明朝就已經出台相應的法令禁止寧夏賀蘭山一帶砍伐樹木的行為。

而五台山一帶的禁山令也大約在此期間制定,目前能找到的最早的記載是代宗景泰四年至七年(1453-1456)間的記錄:

民素利五台山木,至是有禁,公弛之,樵採自若。——【資政大夫南京户部尚書陳公神道碑銘】

雖然知道最晚在此時五台山已經在禁止採伐的名單裏,但同樣是這條記載告訴我們,禁山令執行的可以説並不嚴格,甚至還一度被當時的山西右布政使陳翌廢除。

正是因為禁令執行的搖擺不定,執法態度曖昧不明,所以成化年間普濟寺的修建才敢在代王府的撐腰下公然砍伐五台山林木作為建造殿宇的原材料。

被普濟寺一座寺廟砍掉的樹木,或許對明蒙之間對峙格局並沒有什麼影響。但它只是當時諸多違規行為的一個縮影。事實同樣證明沒有過多少年,到了明孝宗弘治年間,明朝邊境防線的森林已經到了十分危險的地步,連兵部尚書馬文升都看不下去,不得已上表皇帝要求重申禁令:

自邊關、雁門、紫荊,歷居庸、潮河川、喜峯口至山海關一帶,延袤數千裏,山勢高險,林木茂密,人馬不通,實為第二藩籬…永樂、宣德、正統間,邊山樹木無敢輕易砍伐…自成化年來,在京風俗奢侈,官民之家爭起第宅,木值價貴,所以大同宣府規利之徒,官員之家,專販筏木…糾眾入山,將應禁樹木,任意砍伐。中間鎮守、分守等官…私役官軍,入山砍木,其本處取用者,不知其幾何,販運來京者,一年之間,止百十餘萬…即今伐之,十去其六七,再待數十年,山林必為之一空矣!

再説説碑刻中明代王府勢力進入五台山地區的問題

剛才也提到了,在普濟寺的修建過程中,一直都有代王府的介入。普濟寺得到成化皇帝御賜匾額都是代王替普濟寺上奏的結果。

代王,封地在今天的山西大同,大同市著名的景點九龍壁就是明朝代王府遺留的照壁。明初親王歲俸定為一萬石,但很快就隨各王實際情況產生了調整。比如趙王一度加恩至三萬石,但代王多數時候就只有六千石,肅王那種封地偏遠的更只有一千石。可是,明朝藩府奢華生活的保證並不倚仗於俸祿,各種王府擴展出的其他收入比如田莊之類才是大頭。

大同代王府九龍壁

各路藩王世代通過“欽賜”、“奏討”、“奪買”等方式佔有了大量的土地和人口,王府田莊不納國課,不入【賦役全書】,越到後來被藩王們侵佔的土地人口越多,再加上王府人口的爆炸性增長,朝廷面臨的壓力遠遠超過很多人的想象:

王毓銓先生依據清朝康熙年間更名田的數字,估算明末光是秦王府所佔有的田地就達到8992頃,此外秦王還擁有山場483段,山坡和竹坡5處,竹園3處,慄園3處。這還只是能認定的秦王侵佔土地的最低數字。此外早在天啓年間,陝西巡撫呂兆熊就曾參奏秦府“侵沒草場萬頃,隱沒軍丁一百五十名。”

上文提到的肅王,雖然人家正牌俸祿就1000石,但【明穆宗實錄】載,隆慶五年,巡撫陝西御史劉堯卿統計肅王府的莊田就已經達到4487頃有奇。

正是在這樣雄厚的俸祿外收入的支撐下,藩王們才有能力為宗教事業源源不斷的投入財富。為普濟寺建立出力甚大的代王府就一直有參與五台山的佛教活動。

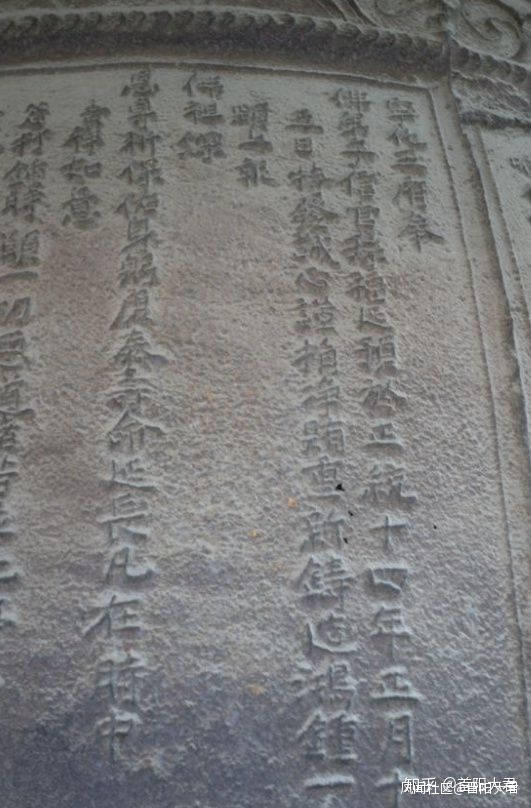

太原崇善寺,晉王府寧化郡王於正統十四年所捐銅鐘,寧化王在五台山附近亦有莊田。

我們已經不能知道兩百多年裏,代王府到底為佛寺施捨了多少金錢。但有關五台山金閣寺重建的記載或許能滿足我們一點點的幻想:

明世宗嘉靖三十六年(1557年),代恭王召集代府親眷集資為金閣寺鑄造大佛。代王的一名寵妾張氏還拿出私財在五台山金閣寺向僧人們佈施齋飯,受其恩賜的僧人足足有十萬八千人之多。齋僧結束後,張氏夫人還不忘捐贈新鑄的佛像和鐘鼓。也許是抱着多多益善的想法,完成了對佛教事業的奉獻後,張夫人也同樣對道教系統的城隍斥以巨資,“本府五嶽城隍筆繪兩廊,金碧交輝”。

“遙聞代藩睿主聖智慈賢,容物納諫,三教同尊,由是敬詣代國,啓上賢王,譯次梵言,欣欲其善,有所感發,同植良因,共結勝果。命承奉正王相督工兼造,備啓完寺之由與墟塌之故,遂捐天祿若干金,諭諸戚里各出己資,壘銅造三頭四十二臂大佛一軀,高五丈三尺,滲以金汁,儼然一新,壯觀輝煌,晃若金鼎”(《山西五台山重建金閣寺造立大佛五丈三尺金身行實碑記》)代府夫人張氏,“**雖膺王宮之榮,常思出世之因”,**為修今世福,再植來世果,遂發良願,喜舍淨財。着新庵僧人德春為“齋僧十萬八千員”、“施千佛僧衣”、“造佛三尊”、“大佛頂佛一尊”;還“施銅千斤”,“助造四十二臂觀音”;又“請大鐘一口,大鼓一面”;又“蓋鐘鼓樓兩座”(《雲中代府張氏齋僧積善行實碑記》)

代王府對普濟寺的支持只是諸多由它主導的佛事活動中微不足道的一項而已,只是這一切種種最終還是要朝廷和山西百姓們來買單,天潢貴胄們至多隻作為這大筆金錢的中間人罷了。

到了明神宗年間,張德信先生考證,萬曆22年,各王府之宗祿已經佔去了全國田賦收入的65.127%。蛀蟲們即將和這個王朝演完最後一出烈火烹油的大戲。

最後通過普濟寺談談五台山寺院經濟

從永樂三年(1405年)五台山顯通寺設僧綱司(府級)之後,隨着一整套僧官系統的完善,五台山寺院不僅能獨立於府州縣的僧官衙門,也相對獨立於地方行政系統。這也是為什麼嘉靖初年五台縣要求五台山僧官赴縣點卯,顯通寺的人敢於反駁説五台山各寺一向與五台縣無關。

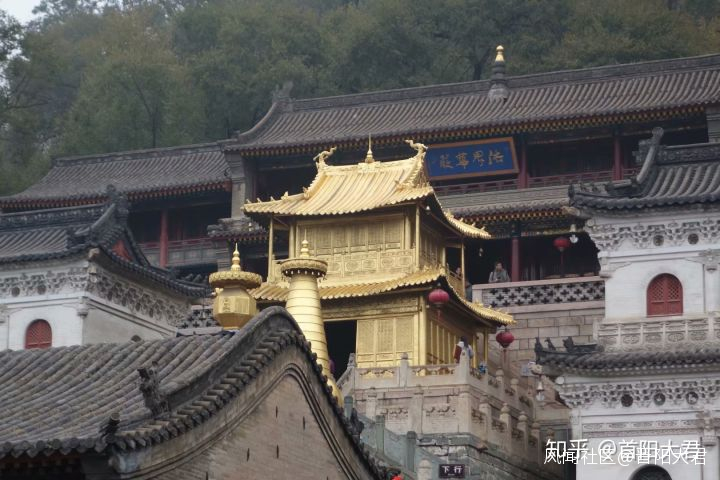

顯通寺金殿,純銅所鑄,建於明萬曆三十三年(1605年)。1985年維修時拆開殿前銅塔塔身時,發現塔內藏有一部《大方廣佛華嚴經》。該經共81本,系明代萬曆十八年至萬曆三十四年,由30多人經16年時間手書而成,洋洋灑灑61萬字。

顯通寺金殿,純銅所鑄,建於明萬曆三十三年(1605年)。1985年維修時拆開殿前銅塔塔身時,發現塔內藏有一部《大方廣佛華嚴經》。該經共81本,系明代萬曆十八年至萬曆三十四年,由30多人經16年時間手書而成,洋洋灑灑61萬字。

如此一來,州縣本來就難於插手五台山地區的事務,再加上明朝禁止在五台山地區採伐樹木與開礦的禁山令實際上不允許那裏出現經濟活動,自然也等於承認了五台山土地不必向州縣納税。五台山的禁山令一直都沒有墾田方面的具體內容,這也是為什麼普濟寺得以從容的開出二十多畝土地作為寺院的原因。明朝成化十七年,《皇帝敕諭護持山西五台山大智文殊寺》內“凡一應官民人等,不許侵佔山場,毀壞牆垣,亦不許生事欺擾,沮壞其教”,以聖旨的方式確立了五台山寺院對山場土地的控制權。

這種寺院的特權代表着五台山周圍的百姓除了州縣之外還有另一種選擇,即作為寺院控產範圍內“人不入於編户”,遊離於朝廷賦税體系之外的明朝人。尤其值得一提的是,明朝多數時候所謂“五台山”的具體範圍是模糊的。打個比方,可能我這座寺廟離五台山外有個幾十裏地,但我跟五台山裏某座寺廟結成同盟或者變成了上下院,那我所在這塊地也就成為了模糊的五台山範圍內,我也就有了開發五台產業的權利,同樣能享受五台山寺廟的特權。

普濟寺在得到代王府的鼎力協助建成之後,也變成了其他寺院的上院,比如繁峙縣柳峪庵就是普濟寺的下院。而普濟寺的創始人孤月更身兼數職,還同時是古石普濟寺和靈丘縣禪庵院的住持,所到之處的財主們無不慷慨解囊。 另一座寺廟壽寧寺興建之時更是特地請來普濟寺的禪師協助,在與敕賜匾額的普濟寺搭上關係後,壽寧寺很快擴展到擁有了8座下院。

寺院們就通過這樣盤根錯節的關係將越來越多的土地變成了五台山的範圍,最終在這羣佛教徒無止境的貪慾之下,五台縣許多知縣看不下去,從嘉靖後期開始不斷想方設法讓朝廷插手五台山的資源開發,最終打破了寺院對五台山開發的特權。

結語

關於《敕賜普濟禪寺碑》的內容暫且就説到這裏,只想提醒大家一句,平常我們在寺院裏不要只簡單的限於磕頭祈福或者往募捐箱裏塞錢、往許願井裏投幣。經歷過清末以來浩劫的中國,真正還能保留下古建築的寺院本就不多,古建築是無聲的藝術,值得我們去了解。而殘存下的這些碑刻更是有聲的歷史的見證,它們能從字裏行間告訴你這塊土地上過去到底發生了什麼,即便真實的歷史信息是夾雜在一長串為神佛歌功頌德的詞彙裏,也是有跡可循的。

本文主要參考文獻:雷炳炎《明代宗藩犯罪問題研究》柯律格《藩屏—明代中國的皇家藝術與權力》韓朝建《寺院與官府—明清五台山的行政系統與地方社會》