傅正:美國“內亞研究”中的地緣政治偏見

大體而言,美國的中國學研究在可以分為兩條路徑。第一條由費正清開創,為列文森、柯文、史華慈、孔飛力、魏斐德等人繼承。他們的觀點各不相同,卻都把重點放在所謂“漢文化”為中心的地區和族羣。另一條路徑卻認為,近代中國未必以“漢文化”為主軸。例如清廷最高統治者當然是漢民族的皇帝,但他同時也是蒙古人的可汗、滿洲人的族長、西藏喇嘛教的保護人。這種多元身份使得清王朝毋寧是一個內亞帝國,而非傳統王朝。

費正清(1907年—1991年)

“新清史”之“新”無疑針對費正清之“舊”,它意在挑戰了美國人習慣的中國史敍事,卻在恐怖主義打着民族或宗教的旗號張牙舞爪的今天,觸動了吾輩中國學人的神經。

限於學力和篇幅,這裏無法系統回應“新清史”帶來的挑戰。惟須注意,歐文·拉鐵摩爾(Owen Lattimore),這位一度淡出中國人視野的美國學者,藉此東風,重新進入了人們的視線。

一、拉氏其人

拉鐵摩爾為人熟知,不僅在於內亞研究,更在於政治經歷。盧溝橋事變前夕,他曾短暫地訪問過延安。1941年初,他又受羅斯福總統之託,充當蔣介石的政治顧問。與許多美國軍政官員一樣,拉氏痛恨國民黨的腐敗,卻對延安不吝讚美,並熱心宣傳統一戰線。如他晚年所憶:“自延安歸來後,我覺得中共領導人對同蔣介石國民黨建立統一戰線是嚴肅認真的。羅斯福也希望中國團結一致進行抵抗,不要發生內戰。”[1]

歐文·拉鐵摩爾(1900年—1989年)

因為這樣的立場,拉鐵摩爾在1950年代遭到了政治迫害。麥卡錫指控他是“蘇聯的首要間諜”,“應為美國丟失中國負責”。拉氏的回應耐人尋味,“你怎麼可能失去你從未擁有過的東西呢?”[2]

拉氏當然不是共產主義者,麥卡錫的愚蠢舉動掩蓋了他的真實思維,但此思維卻是理解他學説的前提。

麥卡錫主義

二、內亞研究與地緣政治

以名著《中國的亞洲內陸邊疆》為例。該書初版於1940年,次年12月就以《中國的邊疆》為題被翻譯成中文,足見其影響之大。其好友陳翰笙曾提及:“這本書是站在英國人的立場上説話的,因而受到英國皇家學會的賞識,授予他金質獎章,由此出了名。”[3]令人好奇,陳先生所説的英國皇家地理學會有何立場?

《中國的亞洲內陸邊疆》

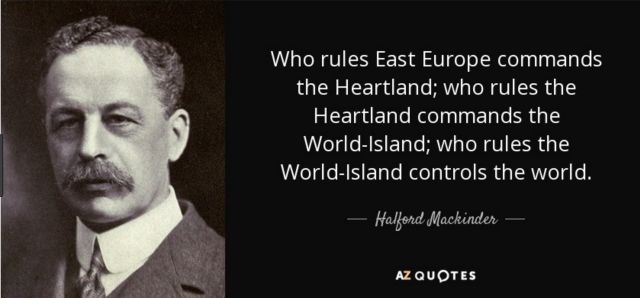

值得玩味,這本討論中國內亞邊疆的著作卻以哥倫布和海洋文明開篇。拉鐵摩爾稱:“某種程度上,中國與其大陸邊疆以及中國與世界其他各地關係的新表現,可以由世界史上交替出現的大陸及海洋時代來解釋。”[4]這個判斷令人想起了曾任皇家地理學會副主席哈爾福德·麥金德(Halford Mackinder)的“陸權/海權”理論。

哈爾福德·麥金德(1861年—1947年)

麥金德把歐亞大陸分為三層:中心是從蒙古高原到西伯利亞的“樞紐地區”;邊緣是從英倫諸島到日本列島的“外新月形地區”;包括中原在內的古代農耕文明則處於二者之間的“內新月形地區”。整部古代文明史就是處於“樞紐地區”的遊牧民族與“內新月形地區”的農耕文明不斷衝突、交融的歷史。

如今,蒙古帝國的繼承人俄國(蘇聯),已經憑藉現代工業獲得了前所未有的擴張能力,古老農耕文明再也無法抵擋它的擴張了。幸運的是,大航海創造了新的文明,“是把歐亞大陸東西海岸的航行連接起來,即使這是一條迂迴的路線;從而在某種程度上,由於壓迫草原遊牧民族的後方而抵消了他們中心位置的戰略優勢。”[5]未來的歷史不再是遊牧民族與農耕民族的衝突,而是陸權國家與海權國家的競爭。

拉鐵摩爾把這套理論運用到了中國研究上。在他看來,日本的侵略和美國的“門户開放”都是針對俄國(蘇聯),“表現了海上勢力與陸上勢力的直接衝突”。中國想要改變傳統的政治結構,就必須接受來自海洋的新文明。問題只在於,“對一個能從蘇聯革命經驗中取益的中國,其西方化,是日本的侵略方式還是歐美的放款政策比較有效呢?”[6]

他坦承研究的目的,就是要明確“樞紐地區”對中原的影響是否牢固,海洋文明能在多大程度上破壞這種傳統。

三、陸權/海權框架下的中國

這種思維支配了拉鐵摩爾一生。早在1933年,他就在文章《日本佔據長城的歷史意義》中指出:“從長城建築之日起直到二千年以後,中國歷史的機軸是在這個北疆;二千年後,西人航海到了遠東,然後中國才受制於海疆。”[7]由此我們不難理解他説“美國從未擁有過中國”的含義,中國自古受“樞紐地區”的影響,何曾受過海洋文明的影響?

拉氏晚年回憶道:“當羅斯福贊成像統一戰線這樣的安排時,他愈來愈確信,戰後關於中國的重大決策將不在中國作出,而是由美國和蘇聯拍板,在這種情況下,美蘇之間的良好諒解是至關重要的。”[8]不難看出,儘管拉氏熱愛中國,但他的地緣政治理論卻沒有中國的主體地位。

拉鐵摩爾夫婦再訪長城(1981)

直到今天,這類因素仍然潛藏於美國的內亞研究者之間,他們未必參與政治議題,卻很難完全排除政治思維。袁劍便提醒學者需要對此保持警惕,內亞研究往往展現的“並不是中國,而是英國、俄國(蘇聯)甚至美國”,中國不過是被這些大國關照、檢視的“目標客體”。這種“沒有中國的中國學”遠不像它標榜的那般客觀公正,它毋寧更關注與俄(蘇)爭奪世界霸權。

亦誠如袁劍所言,隨着國力的增長,“我們也能以更‘主體’的態度去重新看待內陸亞洲過去兩百年的歷史,並展望新的未來。”[9]“一帶一路”證明了中國完全可以發揮自身優勢,充當陸海交匯點。這一切的前提在於中國能否實現各民族、各地區的穩步均衡發展。尤其當瓜達爾港到喀什的鐵路建成後,新疆不再只是內陸,它也面臨印度洋。

[1] 〔美〕拉鐵摩爾著,〔日〕磯野富士子整理:《蔣介石的美國顧問——歐文·拉鐵摩爾回憶錄》,吳心伯譯,上海:復旦大學出版社,1996年,第67頁。

[2] 拉鐵摩爾:《蔣介石的美國顧問》,第213頁。

[3] 陳翰笙:《四個時代的我:陳翰笙回憶錄》,北京:中國文史出版社,1988年,第63頁。

[4] 〔美〕拉鐵摩爾:《中國的亞洲內陸邊疆》,唐曉峯譯,南京:江蘇人民出版社,2008年,第4頁。

[5] 〔英〕麥金德:《歷史的地理樞紐》,北京:商務印書館,1985年,第57—58頁。

[6] 拉鐵摩爾:《中國的亞洲內陸邊疆》,第6、8頁。

[7] 拉鐵摩爾:《日本佔據長城的歷史意義》,孫毓棠譯,《獨立評論》1933年第61期。

[8] 拉鐵摩爾:《蔣介石的美國顧問》,第67頁。

[9] 袁劍:《邊疆的背影——拉鐵摩爾與中國學術》,北京:社會科學文獻出版社,2017年,第185、186頁。

本文原題為《拉鐵摩爾的地緣政治學》,刪節版以《美國“內亞研究”中的地緣政治偏見》為題,發表在《中國社會科學報 》2018年2月8日。

編輯 | 權思帆