20餘名中國女孩在馬來西亞被控“販毒” 堅稱遭矇騙

據北京青年報旗下微信公號“北青深一度”(ID:bqshenyidu)3月26日消息,從香港到吉隆坡,飛行里程2500餘公里,大約需要4個小時。數年來,多名中國女性的命運在這條航線上改變。她們在馬來西亞落地,隨即被搜出攜帶有毒品。

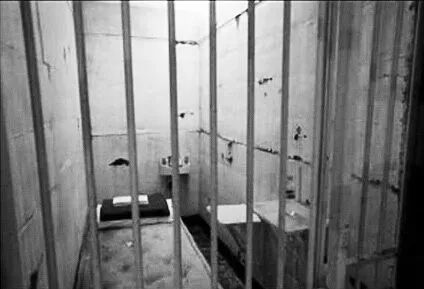

據當地組織馬來西亞華人公會(下稱“馬華公會”)統計,僅在2013到2015年間,就有超過20名中國女性因此而被逮捕,她們正在當地服刑或面臨審判,最高可能將面臨死刑的判決。

不甘於在囹圄中煎熬,多位女孩的家屬向深一度記者講述了近乎相同的詭異經歷:通過朋友介紹,女孩認識了一名外籍男性。略微相熟後,對方聲稱自己做服裝箱包生意,希望女孩幫助攜帶樣品交給馬來西亞的客户,外籍男士願意負擔機票、食宿,甚至給予酬勞。

女孩應允,拎着被託付的行李走下飛機。海關人員上前,大剪刀一揮,行李箱夾層中的毒品掉了出來。

“馬華公會”援助律師接受深一度採訪

運毒者

2014年10月13日,20歲的李曼在馬來西亞吉隆坡機場被捕,在她的行李箱裏搜出了超過兩公斤的冰毒。

這是李曼第三次去往馬來西亞,在此之前,因傷從武術學校退役的她在南昌一家餐館工作。

李曼的家中三女一男,李曼排老三,李勇最小,姐弟倆感情很好。李勇此前聽説,姐姐在南昌的一家商店認識了一名女性朋友,又經由這位朋友介紹,認識了一位身在廣州、網名為“Love”的外籍男士。

據李勇轉述李曼的説法,認識“Love”兩三個月後,“Love”提出,自己是做服裝生意的,急需人手帶樣品去馬來西亞,希望李曼可以幫忙。他除了負擔機票、食宿,還能再支付一兩千元的酬勞。

免費出國還能掙錢,李曼答應了“Love”的請求。第一次出行是在2014年三月,李勇提醒姐姐,要檢查一下託帶的東西。

第一次,李曼平安無事的回來了,她給李勇看自己在國外拍的照片。“她那是第一次出國,挺高興的。”

第二次同樣沒事,直到第三次前往馬來西亞,一句“到香港了”之後,李曼失聯了。

在國內報警無果,一家人沒有任何頭緒。一個月後,李曼突然給母親打來電話,説自己出了點事。“她説在警察局,要被盤問些事,問完就能回家了。”

又過了兩個星期,家人接到了來在馬來西亞的通知,李曼因攜帶毒品入境被起訴,在她攜帶的服裝樣品行李箱裏,夾帶了兩公斤多冰毒。

李曼觸碰了當地法律的“死線”——在馬來西亞,唯有三種犯罪會被判處死刑,即謀殺、綁架、以及販毒。其中,對於販毒的標準極為嚴苛,根據1952年危險毒品法令第39條B(下稱39條B)要求,凡是攜帶毒品超過一定劑量者,一旦被控罪成,都將面對死刑。其中嗎啡、海洛因等毒品的死線為15克。

李曼並非個例,“馬華公會”公共投訴局的法律顧問餘家福律師告訴深一度記者,據他們統計,至少有20名中國籍女性,因在馬來西亞機場被發現攜帶毒品,被關押在馬來西亞的監獄中。其中有學生,也有已經工作的人,她們均稱,遭遇了外籍人士的矇騙。

四川女孩趙虹也在其中,2015年8月17日凌晨,她在馬來西亞海關被捕,依趙虹親屬的轉述,她有着與李曼近乎一樣的經歷。

事發前三個月,趙虹參加一個在上海舉行的校友會活動,認識了老鄉“倩姐”。倩姐比她大六歲,據稱在上海註冊有服裝公司,這讓打算創業的趙虹很是信服,兩人來往頻繁起來。

2015年8月14號,趙虹創業的事情準備就緒,打算給自己放個假。倩姐得知後主動提出,她有一位非洲裔朋友要送備貨到馬來西亞,如果趙虹去馬來西亞度假,順便幫她的朋友帶點衣物的話,這位朋友可以報銷機票。

趙虹應允下來,但警惕性不差,她曾聽説過有人被矇騙往馬來西亞運毒的事情。倩姐向她再三保證,託運的東西只是衣服。8月15號,趙虹乘飛機到廣州,按照倩姐給她的電話號碼,找到對方,親眼看着他們裝箱,確保除了衣服沒有其他東西。

但她不知道,自己拖帶的箱子還有一個夾層。

同李曼一樣,趙虹也是經由香港到吉隆坡,8月17日凌晨,她下飛機即被海關截獲,在行李箱的夾層中,發現了3.3公斤冰毒。

李曼的一審法庭外景

消失的“Love”

李曼和趙虹在馬來西亞的監獄裏相遇,兩個姑娘相互印證後發現,她們聯繫過一個共同的QQ號碼—— “Love”。

據深一度記者瞭解到,除去李曼和趙虹,另一位目前在馬來西亞的服刑的大四女生白羽,也稱自己是被“Love”所騙。她表示,是通過校友接觸到這位“長居廣州的外國朋友”,最初只是為了練習英語。2015年2月,“Love”也請求她幫忙攜帶衣服樣品出境,從廣州轉香港至吉隆坡後,被搜出了1.23公斤海洛因。

被海關扣下後,趙虹反應迅速,她馬上跟倩姐聯繫,“她的微信聊天記錄我們都看了,我女兒第一句話就問她,倩姐,為什麼這樣對我?”趙虹父親説。事發一週後,他趕往上海辦理簽證,並找“倩姐”瞭解情況,見到了上述聊天內容。

剛被捕時,趙虹還提出,要求和接貨人聯繫,騙他説已經到了賓館,讓他去取箱子。但此時再給接貨人打電話,已無人接聽。

馬來西亞法律中,相信宣誓的效力,律師讓趙虹父母先搞個宣誓書。2015年9月,趙虹父母揣着宣誓書再度去上海找“倩姐”,讓她簽字畫押。但當律師讓倩姐親自去馬來西亞錄口供,倩姐拒絕了。

“律師發了邀請函擔保她人身安全,我們還給她打了五千塊買機票,但她説她已經幫忙了,如果我們真要為難她,她要跑到外國去。”趙虹父親説。

家屬們也嘗試釣背後的“大魚”,證明女孩們對運毒一事一無所知。

李曼被捕後,大姐登上了她的QQ賬號,假裝她從馬來西亞被釋放,生氣地質問“Love”。“Love”辯解,自己對此事一無所知,毒品是給她送包的朋友搞的。

幾次對話之後,“Love”起了疑心,一再要求跟李曼語音或視頻,在遭到李曼大姐拒絕後,便再也沒有回應。李勇試圖找當時介紹姐姐和“Love”認識的那位女性朋友,這個人也沒有再出現過。

律師給李曼家人指明瞭另一個方向,儘量找到當時的錄像。李勇順着姐姐的足跡來到廣州,最後定位在越秀區一家商店。他向轄區警方求助調監控,但彼時,已經距離李曼被捕過去了半年多。警方告訴他,超過3個月,監控就沒有了。

事實上,“Love”從來沒有現身過,三個女孩均表示,將“樣品”交給她們的另有其人。

白羽被捕後,家人向當地的外事僑務部門求助。四川穀雨律師事務所的律師胡本俊受命與當地公安部門研究援助方案,在調閲了白羽和“Love”一百多頁的聊天記錄後,胡律師帶着白羽的家人趕到廣州找監控。

最後的監控,定點在了廣州越秀區的一家快捷酒店的門口,該酒店是 “Love”給白羽預定的。2月2日,一名非洲裔人士在酒店門口等她,白羽跟他出去了一趟,再回來拎着一個包。事後,她在律師探監時稱,對方將她帶到了附近一個公交車站,才把包交給她,而交接地點,恰好沒有監控。

截止發稿時,“Love”的QQ和微信號碼,仍在使用當中。

設法通過好友申請後,“Love”告訴深一度記者,他來自南非,目前在廣州從事服裝、箱包等外貿生意,常往來於東南亞地區,但其社交空間中,並未有能證明其真實身份的資料。

在他的QQ空間的留言板上,有多位網友留言稱,“不要被這個騙子騙到,他經常會變着花樣騙中國女孩,讓她們帶衣服樣品”。“Love”不懂中文,沒有刪除這些留言。

李曼的行李箱作為證物被呈上法庭

罪與罰

女孩們因“運毒”被捕,她們的家庭也被拖入了漫長且折磨人的訴訟之中。

趙家在農村,培養出一個大學生不容易,更何況還有個九歲的小女兒。趙虹父母在上海、南京等地的工地上幹活,一年要跑兩個工地。

趙虹爭氣,大學時還出國交流過,一畢業就在上海的外企工作,半年後自主創業。“憑我女兒的學問和能力,自己掙錢一年能有幾十萬。”她的父親説。趙虹剛出事的時候,他感覺“天都塌了下來”——大女兒剛供出來,小女兒才九歲,在去縣公安局取女兒被捕的傳真時,他覺得,自己所擁有的一切,都隨着這份通知消失殆盡。

許是出於內疚,“倩姐”提出,要給趙虹妹妹買一份教育保險,一直供到她上大學,但趙父已經來不及想那麼遠的事了,他借了人家的錢,馬上就得還。最後倩姐給他打了3000塊。

李曼剛被抓那段時間,李勇只要一個人呆在宿舍裏,就忍不住流眼淚,“毒品只在網上看見過,從來沒想過跟自己家人沾上關係”。父親也難過,一提女兒就哭。

母親成了頂樑柱。李母以前當過老師,婚後隨丈夫做起了生意。先是包了一座採石場,後來開了個小型水泥廠,但效益一般,最後在老家倒騰種樹養殖。

這一次女兒出了事,也是母親打頭陣,在吉隆坡,李母語言不通,晚上在麥當勞裏過夜。打官司花錢多,她一個人在上海做了兩份保潔掙錢。

白羽被捕後,胡本俊律師和姐姐很快去探望了她。一開始,白羽強忍着恐懼,看上去狀態還算好,但畢竟年紀小,在律師和姐姐要走的時候,她忍不住哭了起來。

母親捨不得她,乾脆跟到馬來西亞,在當地領事館的幫助下,找了一家吉隆坡中餐館打了一年工。監獄每週允許探監一次,但餐館距離監獄遙遠,往返要兩個多小時,白羽母親只能每兩週去看她一回。

律師費是每個家庭都繞不開的支出,請的律師是否專業,對當事者的定罪量刑有關鍵的作用。白羽家找了一家口碑極好的律所,費用高達30萬元人民幣。

“最後給了10萬,我們實在沒錢了,為了她的事欠債太多。”白羽母親説。

胡本俊律師告訴記者,由於中方律師不能在國外代理案子,他只能從旁協助馬方律師。白羽唯一的一線希望,是説服控方修改控狀,將39(b)販毒,變為39(a)擁有毒品。

白羽家人一回國,就去她就讀的大學和實習單位,向老師、學生和同事收集她成績優異和個人品德正直的材料。“另外,白羽所持有這個藏毒的箱子時間短。前一天晚上拿到箱子,第二天一早就登機,時間並不長。”胡本俊律師説。

這是為數不多獲得輕判的案例。馬方主控官修改了控狀,白羽則接受“擁有1280.23克冰毒”處控罪,並表示認罪。2015年10月,白羽被判處有期徒刑14年,去掉三分之一減刑期,她至少要在馬來西亞的監獄裏服刑9年。

2017年4月,李曼的案子開庭了,李勇作為證人出庭,並拿出大姐冒充李曼和“Love”的聊天記錄。但他們的證據出現了嚴重失誤——聊天記錄並非截屏,而是打印了出來。在法庭上,這條證據被當場駁回。“人家就一個問題,你這個聊天記錄,能不能被偽造?”李勇説。

據李勇稱,後來,李曼和“Love”在2014年的聊天記錄又不慎遺失,就更説不清這批毒品的來源了。

2017年5月,李曼一審被判處死刑,她提出了上訴。

李勇和母親第四次來到馬來西亞,向當地領事館求助,但根據外交政策,中國公民在外國觸犯當地法律的,按照當地法律處置,當地領事館絕不干涉其內政與法律審理,只能幫他們找律師。

領事館馬路對面就是馬華公會的大樓,李勇和母親從大使館出來,就進了馬華協會的援助中心,聽完他們的敍述,馬華公會全國公共投訴局主任張天賜決定幫他們一把。

“我們也不能干涉司法審判,只能幫他們召開新聞發佈會而已。”餘家福律師告訴記者,李曼母親和弟弟並非第一家求助的親屬,馬華公會也早已注意到了這一羣體,他們也曾與中國領事館交涉過,但能做的也只是一再呼籲提醒,讓大家保持警惕,不要隨便幫人帶東西。

家屬在馬來西亞聘請律師的收據

異國鐵窗

無法把希望寄託在領事館的介入上,眾多家屬又開始期待兩國警方進行聯合緝毒行動,找到背後真正的毒販。據深一度記者瞭解,多位女孩的家屬,也已將關於外籍人士“Love”的疑點反映給了中國警方。

“兩國司法制度不一樣,馬來西亞遵循的是英國法,檢方要起訴你,他不會來中國問警察,幫你脱罪對吧?而是需要辯訴方律師來中國找證據脱罪。”餘家福解釋道。

受騙者親屬們組了一個“家屬聯絡小組”的微信羣,一度,他們曾想到北京上訪或求助於外交部,但最終都沒有成行。

羣裏交流不算多,只有在某位家屬要去馬來西亞探視時,才會活躍起來,請前去的家屬幫忙給孩子轉交些錢。

平時,他們則依靠當地華人來代為探視。在吉隆坡開出租車的華人葉阿姨就是“代探”的成員之一,一開始,是她的朋友在幫國內家屬探視,忙不過來,葉阿姨幫了幾次,找她的家屬越來越多,經由她探視的中國姑娘,前後有十來個。

其中,最常見的就是在行李箱夾層發現毒品,葉阿姨告訴深一度記者,還有一位受託的貨品是一捆電線,剝開外層線皮,裏面沒有銅線,全是“白粉”。

“你説,就算她們親眼看着打包,怎麼能知道箱子有夾層、線是中空的?”葉阿姨説。

不同級別的在押犯,允許購買物品的金額不同。每人每月可以充200馬幣話費,每週她們可以與外界通一次電話,最多可以通話45分鐘;普通犯人可以送100馬幣的零食或日用品,死刑犯的額度則為150馬幣。每隔一段時間,國內的家屬們就要把錢和代探人的路費轉交給葉阿姨她們,再由她們轉交。

李曼也曾是葉阿姨的探視對象之一,監獄生活清苦,李曼哭訴,菜是發臭的魚,還吃不飽,只能靠喝水充飢,要麼睡覺。直到後來更換過監獄長,情況才好了些。

有家屬心疼孩子,可以買每月摺合450馬幣(摺合人民幣700多元)的“監獄套餐”,一日三餐要比普通飯菜好些。對於生活困難的家庭來講,這樣的套餐有些“奢侈”,一年只能給孩子們買兩三次,甚至只能買一次,讓她們偶爾吃頓好的。

往返探視也是大筆支出, 李曼家人去看過她五次,加上律師費,一共支出30多萬元,這不僅耗光了家裏的積蓄,還背上了二十五六萬的債務。

為了能多見孩子一面,家屬們通常要呆上十來天。花銷能省則省,住宿就拜託葉阿姨找小旅館,一天只要不到100塊。有的旅館專找外國人提價“宰客”,家屬們還得借葉阿姨她們的證件開房。

還有家屬為了省錢不吃早飯,葉阿姨一一勸解,“借都借了這麼多了,早餐就不用(省)了吧,你要是有個什麼問題,你女兒在裏面怎麼辦?”

李勇幾次去探視,都是住在葉阿姨家,這要比旅店便宜不少。家屬都信賴葉阿姨,有一位母親每次也住在她家,跟她説,“葉姐,我要跟着你,你不要把我丟掉。”

有一位父親在葉阿姨面前哭了,葉阿姨囑咐,現在哭個痛快,到了監獄可不別再這樣。“他就在去監獄時哭了一路,到了女兒面前,真沒再落下一滴眼淚。”

“Love”的qq留言板上被人稱為“騙子”

“從沒有過特赦”

馬來西亞的法律為三審制度,一審只有一名法官,二審有三名法官,三審有五名法官。如果一審被宣判有罪,可以提起上訴,進行二審或三審,這兩次審理則需要得到2/3或者3/5的無罪票數,才能被宣判無罪。

有很多“民間渠道”的辦法在家屬羣體中流傳開來。多位代探人向深一度記者表示,只要肯出錢,就能從中活動,價格從三十萬元(人民幣)到五十萬元不等。家屬們也證實,他們聽到過這種説法。

記者曾向餘家福律師求證,是否存在法官收取費用而改判的可能,得到了堅定的否定回覆。在他看來,這話更像是“寄生”在絕望上的騙局。

“這完全是不可能的。”餘家福告訴記者,如果三審都被判為有罪,則還有一次向馬來西亞國王申請特赦的機會。“但是,這麼多年,我從未見過有外國人能得到這種特赦。”

餘家福強調,“當然,也還從未見過外國人因持有毒品而被執行死刑的。”審訊過程漫長,從一審到最後處決,可能要拖上十年。

在採訪中,一名代探人還請記者向李勇轉達,“中介説,三名法官每人50萬,讓他趕緊籌錢”,當記者詢問中介是誰時,這位探視人又改口稱,中介還在找。

趙虹律師則直接告訴家屬,需要打點關係,2018年春節前,讓他打了一萬美元,“條子都不會打印一張給我們。”趙虹父親説,但他還是對女兒的未來存着一絲希望,“如果需要的話,十萬八萬馬幣我們還是得拿過去。”

但對於大部分家庭而言,即便真的可以花錢消災,他們也無力支付這筆費用了。

2017年12月,李勇第五次踏上馬來西亞的土地,給姐姐換了一位律師。新律師沒讓家屬繼續找證據,而是提出了新的辯護策略。

在馬來西亞,廢除死刑的呼聲一直沒斷過,眼看大選在即,李曼希望自己的二審開庭儘可能推後,“沒準就等到了廢死那一天”。但餘家福並不看好這個期待,“廢死都喊了二十多年了,至今都沒有廢除,今年能不能廢除還不好説。”

這些李曼並不知道。在監獄裏,這些正被囚禁的姑娘們唯一的寄託,是每週跟隨老師學習佛學,還有人為此而皈依佛教。她們每天依然帶着希望醒來,祈禱早日結束這段在異國鐵窗內的日子。

(文中當事女性與家屬均為化名)