《三體》與當代中國科幻:即使不曾發生,也是史詩-尼克·理查森

【2017年9月、10月,中國當代科幻作品選集《看不見的星球》、劉慈欣短篇小説集《流浪地球》的英文版相繼出版。2018年2月,《倫敦書評》刊發書評,探討了中國當代科幻作品的獨特之處。】

文:尼克·理查森

譯者:蘇心

在中國,科幻小説並不新奇,但質量高的卻不多見——正如劉慈欣在《看不見的星球》(此書譯介了中國科幻界最著名的作者們的科幻小説)裏説明的那樣。

中國的科幻故事始於20世紀初期,由着迷於西方科技的知識分子寫成。“在其誕生之時,”劉慈欣寫道,科幻小説“成了宣傳工具,以鼓勵那些熱切期待擺脱了殖民侵略的強盛中國的國人們”。失敗了的百日維新(1898)領袖、學者梁啓超寫了最早的故事之一,他設想了一場“上海世博會”——一個直到2010年才實現的夢。

或許有些出人意料的是,儘管毛澤東時代洋溢着理想主義情懷,共產主義制度下卻很少有烏托邦科幻小説的創作(在蘇聯則有許多,至少起初如此)。而僅存的那點也多半是寫給孩子的,並意在教育;且侷限於不久的將來,不曾試圖探索比火星更遠的地方。

到1980年代,中國作者開始在西方科幻小説的影響下創作,但他們的作品卻因引起了人們關注中西科技發展間的懸殊差距而遭到禁止。直到1990年代中期,當鄧小平改革開始產生影響時,中國科幻小説才經歷了劉慈欣所謂的“復興”。

▲1902年梁啓超發表的設想上海世博會的作品《新中國未來記》

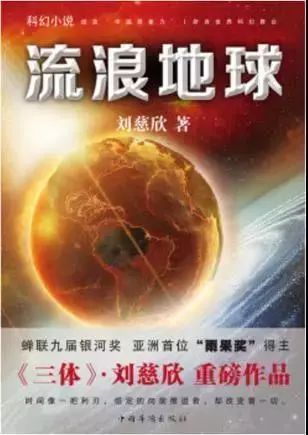

從1990年代起,劉慈欣始終處於科幻界前沿。他是亞洲首位“雨果獎”得主(2015年),其作品最能體現中國經濟迅速發展的,令人眼花繚亂、慾望橫流的節奏。他的著作“三體三部曲”——首次出版於2006年至2010年,最近由華裔美國科幻作家劉宇昆譯為英文,是中國最著名的科幻小説。巴拉克·奧巴馬(Barack Obama)是其粉絲,而即將上映的電影改編版,已經被形容為“中國的星球大戰”了。

三部曲涉及人類嘗試與外星人通信的災難性後果(事實證明,我們未曾收到來自外星人的消息,原因在於,我們是僅有的愚笨到泄露自己在宇宙中的位置的物種)。這是科幻小説史上最恢弘的作品之一。

故事始於文化大革命期間,結束於18,906,416年的未來。小説中有一個古拜占庭的場景,以及一個從螞蟻的角度來敍述的場景。第一部以地球為背景,但其中一些場景發生在虛擬的秦代中國與古埃及現實中;到第三部結尾,背景已擴大到圍繞一場文明間的戰爭而展開,這場戰爭不僅貫穿了三維宇宙,還跨越了其他維度。

劉慈欣故事的宏大架構源於大量研究的支撐。他1988年(譯者按:1985年)畢業於華北水利水電大學,在山西一家電廠參加工作,任計算機工程師,直到他的文學生涯起航。這些訓練聽起來可能頗為有限,但劉慈欣的科幻小説,卻處於“硬科幻”的前沿(“硬科幻”中有很多科學知識,而“軟科幻”則沒有),展示了粒子物理學、分子生物學、尖端計算機科學及其他諸多學科的知識。三部曲的第一部《三體問題》(The Three-Body Problem),其標題來自一個難解的軌道力學問題:預測三個引力場相交的物體的運動。

二者之所以相關,是因為人類魯莽地與之聯繫的外星種族來自一個有三顆恆星的行星,而三顆恆星的運動導致了嚴峻的氣候變化問題。晝夜更替規律的、短暫的“恆紀元”,會毫無預兆地讓位於“亂紀元”——亂紀元期間,白晝可能持續數年之久,而恆星可能會離得如此近,以至其射線所到之處,萬事萬物都會脱水。

“三體問題”是三體人因為找到一顆只有一個恆星、氣候可以預測的行星而高興的原因——也即我們的地球。自然而然地,他們想要從我們這裏搶走它。但對他們來説不幸的是,地球遠在四光年之外,而這給了我們四百年的時間來為他們的入侵做準備。

▲劉慈欣曾工作過的山西娘子關發電廠

劉慈欣總能很好地解釋(但從不令人厭煩)新技術及其背後的科學。如果不是用這種科學的權威來描寫一切的話,他書中最精彩的部分將流於魔幻或怪奇的小説套路。

最具想象力的一個場景出現在《三體問題》結尾,當三體人研製“智子”時:“智子”是微型機器人,根據超弦理論推導出的原理,將質子展開到二維製成。三體計劃把智子送到地球,干擾粒子加速器實驗的結果,並將人類的消息傳回三體文明。但他們用巨型粒子加速器展開質子的嘗試出了錯。在第一次實驗時,三體人做得太過,把質子展開到了一維,造出了一條1500光時長的、無限細的線,它斷裂、飄落回三體世界中,“呈細絲狀,轉瞬即逝,出沒不定”。第二次實驗中,質子被展開成了三維。巨大的幾何體佈滿天空——球體、四面體、錐體、環狀、立體十字形和莫比烏斯帶——“像是一個巨人孩子在蒼穹中撒了一盒積木”。然後,它們逐漸融合變成一隻巨眼,後又變為一面拋物鏡,將陽光聚焦到三體人的首都,使它燒了起來。

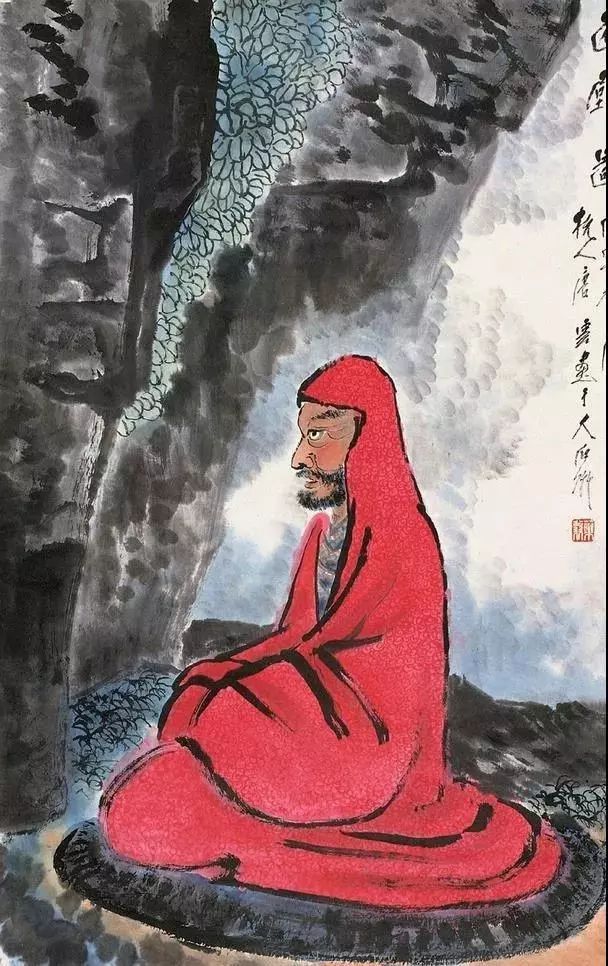

在理論物理學之外,劉慈欣似乎還廣泛涉獵歷史、政治理論、博弈論、社會學,甚至美學領域。第二部《黑暗森林》的主人公,並非科學家,而是一位叫“羅輯”的社會學家,他提出了“黑暗森林理論”。根據這一理論,宇宙就像一個“被無數無名的掠奪者巡邏”的森林。任何暴露了位置的星球都是獵物;隱藏方能生存。羅輯被聯合國任命為面壁者之一,他們是一小羣與眾不同的人,承擔着制定計劃從而與三體文明鬥爭的責任。“面壁者”的稱呼源自佛教徒沉默地盯着牆壁冥想的功夫——為了避開智子,面壁者獨自工作,並且不必對任何人展示他們計劃的細節,甚至包括建立該計劃的當局。

然而大部分計劃沒有付諸實施:例如,美國前國防部長弗裏德里克·泰勒想要給三體人一個“特洛伊木馬”:一枚藏在山體大小的冰片中的氫彈(在三部曲中,即使不曾發生之事,也是史詩)。羅輯的計劃則是威脅向宇宙廣播三體的位置,而這至少成功阻止了人類的毀滅。

在最後一部《死神永生》中,技術上比三體還要先進的文明出現了:他們監視宇宙中智慧生命的跡象,按下按鈕以抹去任何有潛在威脅的星系——他們將其視作清理工作。

▲佛教繪畫“達摩面壁”

為了自身安全,文明必須孤立地存在——這種關於宇宙的悲觀看法表明了劉慈欣貫穿整個系列的觀點:德行是奢侈品,基於缺乏威脅的條件。三體人並不邪惡,他們只想生存下去。在地球太空艦隊和三體武器之間的災難性戰鬥之後,幾艘地球戰艦逃入太空。他們計劃在太陽系外重新建立文明,但艦隊成員很快就意識到,這些戰艦的總補給不足以讓所有人抵達目的地。出於這一認識而首先行動的,是一艘名為“青銅時代”的美國戰艦,它以核武器攻擊了其他戰艦,收集它們的補給並繼續前進。

在《死神永生》開頭,“青銅時代”號被召回了地球。因為羅輯,人類尚未被毀滅,而是生活在和平與繁榮之中。“青銅時代”號上的男女們以為,他們會受到英雄般的歡迎,但當他們回到家後,卻被控犯有反人類罪。混亂時代(chaotic era)——地球的,而非三體的——中的行動,是以穩定時代(stable era)下的標準來評判的。

同樣的事也發生在羅輯身上。地球能享有安定,是因為羅輯正守在一個按鈕旁邊,隨時準備廣播三體的位置。但當他卸任後,卻被指控犯有種族滅絕罪:為了檢驗其黑暗森林理論,地球廣播了另一個星系 (可能有人居住)的位置,而它隨後被摧毀了。羅輯的職務一被解除,三體就發起了攻擊,全人類被驅逐到澳大利亞的集中營,在那裏開始了殘酷的內戰。

在此背景下,激進的政治運動被表現為自我欺騙式的。它們出現在穩定年代,但卻因真正的危機而變得無關緊要,或者成為改變了的過往認識。在《三體問題》開篇,一個15歲女孩在一場共產黨派系間的戰鬥中被殺,它們的名字幾乎相同:“紅衞兵(the Red Guard)”和“紅色聯合(the Red Union)”。幾頁之後,一位物理學家因拒絕接受愛因斯坦的相對論是反動的,而慘遭虐待。他的妻子被迫站在“革命小將”一邊,揭發了他。“它提出的靜態宇宙模型,否定了物質的運動本性”,她在談到愛因斯坦的理論時説,“這是反辯證的!”在《死神永生》裏,人類終於被迫離開地球,建造太空城(a system of artificial planets)以供居住。其中之一是“垃圾城”,那裏沒有地心引力,住着罪犯、流浪漢和“政治活動分子”。

在羅輯帶來的穩定年代中,人類社會享有高福利:不想工作的人便不用工作,並且沒有不平等——但這是技術進步的結果,而非政治革命。政府所能做的最好的事情,是支持(但並非直接地)科學的發展,以拯救世界。

▲傑夫·範德梅爾、瑪格麗特·阿特伍德、柴納·米耶維

從作品中推斷小説家的政治立場總是成問題的,但政治是三體三部曲的核心關注之一,其思想基礎合乎當代新反動派思想(neoreactionary thinking)。這賦予了它一種與大多數西方流行科幻(柴納·米耶維、傑夫·範德梅爾、瑪格麗特·阿特伍德等等)截然不同的感覺,後者在很大程度上傾向左翼。

這不僅僅在於書中對革命組織和國家經濟地位的敍述。在小説中,未來的數百年內,世界仍然是有組織的:美國是由美國人管理的政權,中國是由中國人民管理的政權。實際上,三部曲可以被解讀為一個寓言:關於邀請外人——其道德準則是在更惡劣的環境中煉成的——進入本國的重大危險。

繁榮時代(prosperous era)中,女性化的男人與女人無異,他們留着長髮、身材苗條,還化着妝,卻表現得完全不足以應對困難。羅輯剛把對按鈕的責任移交給了一個女人,三體人就發起了進攻,因為他們不認為她會有勇氣按下按鈕——他們猜對了。

劉慈欣將宇宙視作黑暗森林的看法或許是悲觀的,但他對人類及其未來的看法卻是非常樂觀的。我們並不處在終結時刻:我們尚是嬰兒,處於長梯的底端。我們會開發出超硬納米材料,這將使我們能夠建造太空電梯。我們會研製出由核聚變驅動的推進器,這將帶我們越過奧爾特星雲。總有一天,我們將能夠建造環形人造行星,它們會產生自己的引力場。我們將住在狀若樹葉的房子裏,房子則懸掛在巨大的人工樹的枝條上;我們不會再拿着手機或智能設備,因為任何表面都可以隨意變成信息屏幕。通過想像遠在前方的文明,劉慈欣不斷提醒我們,人類尚處科技萌芽期;他指引着道路。最具震撼力的一組場景出現在《黑暗森林》結尾,當時地球艦隊正在接觸一個三體探測器,它使我們最先進的宇宙飛船顯得粗陋:

▲《三體》中“水滴”的想象圖

探測器呈完美的水滴形狀,頭部渾圓,尾部很尖,表面是極其光滑的全反射鏡面,銀河系在它的表面映成一片流暢的光紋,使得這滴水銀看上去純潔而唯美。它的液滴外形是那麼栩栩如生,以至於觀察者有時真以為它就是液態的,根本不可能有內部機械結構。

但到三部曲的結尾時,人類的科技能力已經超越了三體人。

《流浪地球》所收的故事雖短小,但卻和劉慈欣的長篇小説一樣,有着同樣恢弘雄壯的筆調。其中一則故事是,為了避免被太陽摧毀,地球被改造成了一艘宇宙飛船,駛向銀河系的另一部分。而在《山》中,人類遇見了一個曾生活在一個巨大的岩石星球地心裏的文明,亦因此,關於是什麼構成了地球和天空,他們有着與我們相反的看法。

最能代表劉慈欣作品具有感染力的奮鬥精神的故事,或許是《中國太陽》。在這個故事中,中國建造了一個巨大的人造太陽,以解決氣候變化問題。一個叫“水娃”的農民從他的村莊進入城市,找到了一份擦玻璃窗的工作,而後得到了一份清潔人造太陽的工作,最終他憑藉自己的努力,成了一名太空探險家。小説每一章都以一個“人生目標”為標題:第一個是“喝點不苦的水,賺點錢”;最後一個則是“飛向星海,把人類的目光重新引向宇宙深處”。寓意很清楚:中國是一片充滿可能性的沃土,任何具備必要動力的人都可以在此成功。“現代社會充滿着機遇”,水娃的一個科學家室友對他説到,“滿天都飛着金鳥兒,哪天説不定你一伸手就抓住一隻,前提是你得拿自己當回事兒。”

▲劉慈欣的作品《中國太陽》、《流浪地球》

《看不見的星球》中,沒有一個故事(除了劉慈欣自己的)像三體三部曲和《流浪地球》一樣,着力於失控目的論(galloping teleology)和科學必勝主義。這個作品集所收的大多數作家,比出生於1960年代的劉慈欣年輕得多,並且他們顯得更為厭世。郝景芳,一位天體物理學專業的畢業生,後又繼續攻讀了經濟學博士學位,提供了最強有力的政治寓言。

《北京摺疊》,與米維爾的《城與城》十分相似,使用佔據同一地理空間的幾個城市的想法,來批判北京的階層結構。故事中有三層不同的北京,每層住有不同的社會階層:第一空間是五百萬精英居住的地方;第二空間有二千五百萬管理階層的成員居住;第三空間,則有五千萬工人階層居住。當每個空間的居民入睡,他們的房屋、工廠、商店和公園都會機械地變換位置,給另一個空間的建築讓路。(郝景芳將此過程描述為一支絕妙的建築芭蕾舞:“高樓像最卑微的僕人,彎下腰,讓自己低聲下氣切斷身體,頭碰着腳,緊緊貼在一起,然後再次斷裂彎腰,將頭頂手臂扭曲彎折……然後地面翻轉,小塊小塊土地圍繞其軸,一百八十度翻轉到另一面,將另一面的建築樓宇露出地表。”)這個故事選取了與《中國太陽》所展現的社會流動性相反的線索:在時間與空間的區隔下,社會的上流階層是難以進入的。

▲《北京摺疊》場景的構想圖

在《看不見的星球》裏,有些故事可以視作對中國的行政管理及其快速工業化進程的不同意見,比如馬伯庸的《寂靜之城》,批評政府令人感到壓抑的審查制度。又如陳楸帆以深圳為背景的《沙嘴之花》,敍述者描述了改革時代中的村民們,是如何在自己的土地上趕建高樓的,但實際房價已經飆升到如此之高,以至於村民賣不出它們,於是這些建築一直空空蕩蕩、搖搖欲墜,“像歷史遺址一般”。陳楸帆也是長篇小説《荒潮》的作者,其靈感來源於一個真實的,依附於經濟特區高新技術產業的電子垃圾回收社區:“在硅嶼,中國南方一座建立在電子垃圾回收基礎上的小島,污染使這個地方幾乎不能居住。隨後發生了一場激烈的鬥爭,地方宗族、來自中國其他地區的外來工人、代表國際資本主義的精英,在其中爭奪着統治地位。”

夏笳在其文章中問道:“中國科幻的‘中國性’是什麼?”她將科幻熱潮與中國的發展聯繫在一起,但描述了作者們對此的不同反應。科幻自然會出現在一個有着宏大的太空計劃的地方,如同中國的計劃:打算於今年將一輛月球車降落在月球背面,並在2020年以前,讓一架軌道飛行器、登陸器和火星車抵達火星。

但年輕作家們同樣意識到了迅速發展對環境和中國傳統與習俗的侵蝕,並對這一態勢在年輕人中造成的高度競爭文化有所自覺。在一篇名為《斷裂一代》的文章中,陳楸帆寫到了他工作的網絡公司中的同事們的焦慮:“在他們身上,我首先感受到一種疲憊…他們擔心房價飛漲、污染、年幼子女的教育、年邁雙親的醫療、成長與就業機會——他們擔心,由中國眾多人口而帶來的生產力的提高,已經幾乎消耗殆盡了…只留下一個受出生率下降和人口老齡化困擾的中國,在其中,他們肩上的負擔年復一年地加重,而他們的希望和夢想正在褪色消失。”