丹尼爾·羅傑斯:新自由主義的應用與濫用

【新自由主義是什麼?不是什麼?對於這個流傳頗廣,但又內涵模糊的概念,西方學界最近展開反思。近期,美國《異議》雜誌刊登文章《新自由主義的應用與濫用》,對該詞彙的內涵和外延進行分析辨正。作者分析新自由主義使用的四種方式,並認為新自由主義被過度濫用,它可能導致我們無法認清世界政治發展的真實情況。】

新自由主義是我們這個時代的雜食性語言,並且有可能將和它鄰近的詞彙吞噬殆盡。二十年前,新自由主義這個術語極少出現在英語辯論中。而現在,它幾乎是不可避免地應用於從建築、電影、女權主義到特朗普和希拉里的政治活動中。在ProQuest數據庫中搜索1989-1999年間新自由主義的使用情況,你會發現網頁點擊數不足2000,而自2008-09年的金融危機始,這一數字已經超過33000。

左翼用“新自由主義”術語描述自由放任經濟觀念的復活,它在多數領域仍然被稱為“保守主義”經濟思想。左翼用它來攻擊遍及里根和撒切爾計劃、茶黨造反和自由黨團(Freedom Caucus)的反税收、反政府和反工會議程。用它來描述在當今世界佔主要地位的全球市場經濟;用它來批評比爾和希拉里·克林頓温和派民主黨的政策;以及用它來準確陳述充斥於我們思想和行為中的那種文化和感情。

重要的實質性爭論點在所有這些辯論中都處於危險之中。但是話語的勾心鬥角也在發揮作用。命名很重要,因為它可以集中議程和關注點,確認因果關係和行動策略,並且可以用來聚集盟友。一夜之間新自由主義這一術語的無處不在是當今世界急速運行的標誌嗎?或者這是一種警告,警示我們通過太多種含義得以加速、應用於太多辯論中、將太多種現象聚合在一起並且將相近的詞語吞噬殆盡的一個詞彙可能會讓我們難以看清在當今時代發揮作用的力量,進而也難以找到可行的抵抗方式嗎?

一、新自由主義的起源

新自由主義在美國左派取得如今的應用,但其起源比通常認為的要混亂的多。它旋風一般的增長可能會模糊一套現存術語,而這些術語的分析和政治感染力比新自由主義含義所能涵蓋的更為清楚明確。現在對語言中的社會現實主義需求程度是前所未有的,新自由主義的嚴重缺陷就在於進步人士嘗試把它用於政治領域。它的優點在於其語言和概念上的廣闊性。但是在它吞噬掉其周圍範圍內的詞語之前,有必要問一下我們所獲得的東西是否值得潛在的負擔。

新自由主義沒有單一的起源或者血統,它以一系列錯誤的開始獲得其在語言中的生命力。在十九世紀,最強大的政治術語是“自由主義”。縱貫歐洲和拉丁美洲,自由主義政黨擁護最大化的經濟和個人自由:包括自由貿易,放任經濟,弱國家和思想與良知的廣闊自由。在十九世紀中期,自由主義是一個戰鬥性的術語,一個用來將自由擴展進重商主義者和君主社會秩序中越來越多領域的橫幅標語。它不需要修正。

第一批把“新”添加到“自由”之前的人是英國自由黨內的反叛分子,他們試圖把自由的承諾與放任的自由計劃分割開。起步於艱難的1880年代,他們開始認為不受國家權力制衡的最大限度自由並非真實的最大限度的自由。需要政府提供對抗性的手段才能從自私自利的貪婪地主、剝削性的僱主和尋求壟斷的利益集團手中保障自由。

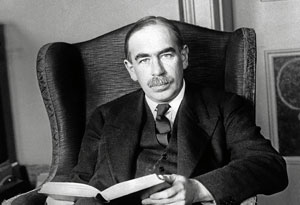

二十世紀中期英國和美國的福利國家知識結構大多是這些新的具有社會意識的自由主義者的作品。約翰·梅納德·凱恩斯和威廉·貝弗裏奇就是這樣的新自由主義者,富蘭克林·羅斯福也是。直到1940年代,新自由主義術語的這場含義才消失,它從英國的政治流行話題中逐漸消失,並被美國“新政自由主義”的標籤所覆蓋。

約翰·梅納德·凱恩斯

在1940年代末,“新自由主義”的諸多變體開始在歐洲大陸第二次出現。有一小組以弗里德里希·馮·哈耶克為中心的一部分經濟和政治哲學家承諾在社會主義和古典放任經濟自由主義之間搭建橋樑從而保持自由的優越,並且對於那些整個1920年代經歷的壓力和不穩定更具耐受性。“Néolibéralisme” 是提議的綜合體術語之一。

但是這一標籤沒有維持多久。哈耶克不喜歡這個術語。最有影響力的德國參與者很快放棄了新自由(neoliberal),而選擇了秩序自由主義(ordo-liberalism),最終採納了社會市場經濟(social-market economy)——一種經由基督民主黨開始在戰後德國的政策製作中起到主要作用的混合經濟計劃。

在1940年代這些人中最年輕、最盛氣凌人的米爾頓·弗裏德曼在一篇1951年的文章中把自己的思想描述為新自由主義。但是他的經濟政治中沒有持久的新內容。弗裏德曼一人制造了現在自由黨團渴望實施的許多不加掩飾的自由放任經濟的方案,但他很快放棄了新自由主義的標籤,並且青睞於激進自由主義或者十九世紀古典的樸素自由主義。

米爾頓·弗裏德曼

新自由主義的第三個含義來自於這之後很久的一個事件:智利軍事獨裁者在1970年代強行廢除國內的社會主義政府後,在芝加哥大學經濟學院顧問的指導下實施用來應對惡性通貨膨脹的休克療法。

那些見證了阿連德政府經濟政策的突然中斷和替代其的緊縮預算、國有企業私有化、退休金系統、廢除價格管控、放棄外貿限制、遣散工會的人都不會稱自己為新自由主義者。一些智力經濟學家從德國著作中挑選出這個術語。但是在智利絕大多數使用這個術語的人都是智利軍事政權的批評者,他們對於這個政權反動性的在智利實施一種新的放任自由主義經濟計劃感到震怒。新自由主義對於智利的軍事政權批評者來説意味着十九世紀被剝奪了政治自由的自由主義。這個術語持續出現在拉丁美洲的討論中,又通過政治經濟迴歸到有關歐洲的討論中。

最後關於新自由主義的第四種含義於前三個都無關,來自於查爾斯·彼得斯(Charles Peter)1983年發表的《新自由主義宣言》(A Neoliberal’s Manifesto)。在彼得斯看來,新自由主義不是一種恢復十九世紀經濟自由主義的呼喚,而是用來中和羅斯福新政的有關工會特權和福利方面的野心。它對於克林頓及其政府的政策有着強大的影響。但是持續出現在政治演講中的術語是政治三角(political triangulation)而不是新自由主義。

在每種路徑中,新自由主義都以不同的含義和場合被循環使用而又不穩定歸屬於其中的任何一種。沿着譜系尋根溯源,你會發現這一軌跡佈滿了不穩定和間斷。新自由主義被不同的團體基於不用目的加以應用,有時候又會被拋棄,然後突然的在1990年代中期,它又興起了。在學術界左翼,它既是語言學的風尚也是我們這個時代的霸權性詞彙。

二、以不同視角看新自由主義

對於那些震驚於政治語言突然轉變的人來説,新自由主義的成功恰恰反映了它實質上的空洞無物。經過仔細研究後,兩個政治科學家在2009年將它歸為概念垃圾堆:一個幾乎任何現象都可以被其解釋、任何含義都可以被歸為其中的詞語。其他人稱其為空虛的稱謂。

但是新自由主義的問題既不是其沒有意義也不是它有不確定多數的意義。而是它被應用於四種截然不同的現象中。其第一層含義是我們時代的資本主義經濟;第二層含義是一連串思想觀念;第三層含義是在全球範圍內流行的政策措施;第四層含義是包圍我們的霸權主義文化。

當然這四種含義具有內部關聯性。但是用一個單一的詞語把他們捆綁在一起、抹消它們的差別、含糊的地方乃至對於它們之間實際存在的關聯的做法,會矇蔽我們的雙眼而無法看清最需要看清的地方。每一種現象在沒有新自由主義帶來的共同身份的掩飾下會是什麼樣子呢?

金融資本主義:作為經濟的新自由主義

作為經濟的新自由主義確定了資本主義歷史的一個階段。它代表着全球金融資本施加於世界的經濟體制。它在政治和文化中都打上了對維繫於資本自由流動、商品、靈活勞動力和市場友好的國家政策的全球資本主義的需求。它不像二十世紀的固定公司資本主義一樣依賴國家,但是它也不是最小國家理論的產物。它依賴於機構支持的複雜結構、商業友好的管控方式和以不同方式部署於全球的範圍自由的投資機會。

並且這種新自由主義很脆弱,需要定期的國家運作維護行動,才能使它承受住反覆出現的流動性危機和過度投資,也需要國家的持續支持來保持其一直處於危險中的利潤。

大衞哈維在他的《新自由主義簡史》中做出了上述表達,這本書無與倫比地將新自由主義置於美國讀者的視野之下。哈維認為,新自由主義重建計劃誕生於1970年代的全球經濟結構混亂之中並且由這時代資本積累危機引發。提供這樣一個良善的充滿自由、選擇、權利等冠冕堂皇詞彙的面具是新自由主義理論的天才之處。可殘酷的事實是它實際上是一個“赤裸裸的階級權力的復辟”。新自由主義需要政治和文化同意,但是它的核心驅動力是對於資本積累的需要。

市場原教旨主義:作為思想方案的新自由主義

新自由主義的第二種含義指的不是經濟結構而是一系列思想觀念,其核心不是資本主義階級當權而是一種思想方案:圍繞有效率的市場來重建二十世紀末期經濟思想。

新自由主義經濟思想最新的歷史集中於哈耶克那一羣人和哈耶克於1947年組織的朝聖山學社。正如他們之前十九世紀放任自由主義者們一樣,自由是這個圈子的核心思慮。但正如歷史學家Angus Burgin在The Great Persuasion: Reinventing Free Markets since the Depression, 2012中所説的,朝聖山學社最顯著的特點並不是它意識形態的僵硬而是多元和不穩定的趨勢。對於哈耶克,戰爭年代的迴歸和社會主義國家計劃是當下的核心目標,而不是福利國家的整體迴歸。德國人認為秩序自由主義對於為自由創造條件是不可缺少的,尤其是在抵抗資本主義發展為壟斷階段的傾向中。

1980年代的朝聖山學社(資料圖)

大家對哈耶克給予過多關注,但新自由主義理論經濟的真正引擎是在這之後的微觀經濟學家們,他們在20世紀70年代的滯漲危機之後主導了這個行業。在公眾眼中,凱恩斯主義者和貨幣主義者理論的爭議是這個時代最顯而易見的理論爭議。但更為持續的發展卻是越來越深入分析人類行為的價格理論的工作。人類資本的理論、消費者選擇與偏好、滿意度、個人功用最大化、自由貿易的互利、比較優勢還有最重要的市場效率原理開始進入了經濟學專業的範例核心。

那些在經濟學理論留下印記的人,尤其是那些聚集於公共選擇這一範例的人都對國家行為充滿敵意。那些希望通過國家謀求無競爭利潤的尋租者,每一個政治行為根基處的自利本質,缺少國家支持下保持壟斷優勢的不確定性,大多數管控措施的無用性,國家保護的道德危險等等都在這個圈子和其他圈子裏得到討論。

然而對於他們來説,對於十九世紀自由主義者反政府衝動的重構並不能逆轉這個潮流。大多數經濟學家仍然相信經濟管控有其合適的位置,相信公共貨物和市場失敗確實存在,相信在貧窮和高度的不平等情況下重新分配收入是正當的公共職能,相信市場並不是所有人類問題的萬靈藥。

微觀經濟學家們做的不是提供一套統一的答案,而是為幾乎每一個最大化的問題的解決構建一種強力的成套概念工具。在這種形式下,獨立於朝聖山學社,在價格市場功能角度對於人類行為作出詳細闡釋現在已經不屬於經濟學研討的議題,不是作為自我標榜的新自由主義計劃而是作為貿易的核心與常識性原理。

災難資本主義:作為一種政策的新自由主義

新自由主義的第三種含義明確了一種不同的現象,比第二種含義在政治上更為強勢而在學術上就沒那麼連貫。它指出一組自從1970年代以來就越來越多的循環於國內和全球政治的商業友好措施。一些措施起源於經濟學理論家。還有許多是自由政策企業家的作品。現在它越來越多地出自由大衞哈維所稱的當權階層資助的政策智囊團和倡導組織。

不論源頭是什麼,這些措施所帶有的修辭和意識形態意味要比他們的實際功用更重。正如飽受通貨膨脹之苦的智利實施的緊縮計劃那樣,他們聲稱自己受命於事件本身。新自由主義的第三種含義正如撒切爾那次經典的表述一樣:無可替代。

一般來説,危機時刻往往可以創造機會讓那些廣泛應用策略趁虛而入。由世界貨幣組織、世界銀行和其他國際放款人在1980年代收賬危機壓抑債權國家時實施的緊縮改革就是一個非常合適的例子。在華盛頓共識的規則下,通過削減公共支出、廢除國有企業以及為貿易和資本提供機會以整頓經濟是債務重構不可避免的代價。一種不同的經濟危機撒切爾的緊縮措施和里根的税務削減提供了新的政治可能性。

休克經濟療法,正如Naomi Klein所展示的,和在伊拉克採用的震懾與威嚇軍事侵略採用的是同樣的路徑。類似於1975年紐約險些破產和2013年底特律災難性的破產為公共服務、預算、社會福利項目的迴歸提供了機會。卡特里娜颶風在2005年之後對新奧爾良做了同樣的事:私人競爭者競相取代的做法以極高的速度清空了它的公共學校系統。奧巴馬醫保則形成於一種政治困境而非徹底的災難。但是它對於國家在醫療保險領域創立市場的實驗則是一種類似動因的產物:在來自利益集團壓力,政治緊迫性和政策不確定性的阻塞下,來自已存的市場友好解決方案似乎是唯一可行的政策進路。

在這些情形下國家的力量都是可見的。Klein和其他人稱呼這些暫時的政策計劃為“災難資本主義”,它支持處於拯救計劃中的國家在以下核心經濟利益上做出讓步,並且把市場分割給其他企業。現存尋租者們的美夢破滅了,但是尋求國家監管下的支持與特權的爭奪卻越演越烈。

新自由主義的第三種含義有時候把自己裝飾為一種烏托邦式的選擇與偏好語言中,但是它很少像第二種含義裏自由不受操縱的市場那般運作。

自我商品化:作為一種文化系統的新自由主義

新自由主義的第四種含義,最近才加入這一行列的含義,是四種含義中最為廣泛的一個。它把確定了一種把價格和利潤印於生活在其下的那些人身上。

温迪·布朗在她的Undoing the Demos 中,借用了福柯的術語,指出新自由主義不是經濟的舞台、一系列思想觀念或者一套政策體系,而是我們這個時代的“治理理性(governing rationality)”。它是一種不需要有型管理者,只需要規則的治理方式,它無所不在並且擁有“把市場模型傳播到所有領域和行為”的力量。它把人類重構為市場參與者,使得人們無時不刻在任何地方都是經濟人。政治,深思熟慮和公共行為在把個人利用為人力資本和競爭優勢的無情壓力下都消解掉。國家重構為一個公司,大學則變成工廠,個人變成了貼着價籤的物體。

温迪·布朗

新自由主義的第一種和第三種含義可能在政治上受到挑戰,第二種含義可能在經濟學術研討會上受到排斥。第四種含義則概括了最傷感也最全面的場景,在這一場景中所有其他的含義和目的都萎縮掉並且屈從於市場資本主義。

三、新自由主義的身份問題

儘管我們可以很容易注意到某些綜合觀點在新自由主義的所有應用中有體現——對於國家力量掌握與控制的懷疑,對於影響人類行為的動因的尊重和對市場的信心-四種自由主義之間的區別是巨大且重要的。他們在對客體的命名,概括的因果關係,反應的脆弱性方面都不一樣。更重要的是他們在各自所鼓勵以對抗正在向我們逼近的力量所採取的政治策略上不一樣。

許多寫文章嚴厲抨擊新自由主義的人都注意到了他們一心一意所描述的現象中的無序。大衞哈維寫到:資本主義世界通過一系列週轉和混亂的實驗跌跌撞撞地邁向新自由主義。政治經濟學家JamiePeck斷言新自由主義在有缺陷的實驗的混亂與矛盾中掙扎於一個又一個的危機之中。

新自由主義是易變而可塑的,永遠具有可重構性。“它易變、分化、不繫統、自相矛盾、不純粹”“難以駕馭,自我分裂而不恆等”這些限定詞使得在一些版本的新自由主義故事中仍可以聽到的“這都要歸於哈耶克”這種説法變得複雜。但是新自由主義的身份問題在多大程度上源自於其階段的轉換和再組合呢?這又有多大程度上是過度延伸單詞含義的結果呢?

這些現象中的每一個都有一個既存的名字:第一種含義叫做“金融資本主義”,第二種含義叫做“市場原教旨主義”,第三種含義叫做災難資本主義的週期性政策,第四種含義叫做商品化的自我與商品化社會想象的普遍文化。這些名字可能並不完備,但是他們指向真實的體系、真實世界的可選方案和可實現的政治。

現代全球金融資本主義的力量與薄弱點,底部不穩定而頂端極度累加的機制已經進一步在迥然不同的公共政策體系中要求更多的仔細探查和更有效率的抵抗行動。現代的以數學武裝起來的效用最大化範例和市場效率融入經濟專業作為統一的工具包開分析人類行為的方式是一個獨立的需要批判與替代方案的問題。商業友好的提議在充滿危機的政策下的運作方式需要更多的調查、機構性分析和公共抵抗行動。重視共有商品和公共福利,重新把政治想象為深思熟慮的場所而不是充滿廣告的消費者選擇場地,通往這樣社會的道路需要進步主義者們能召集到的所有政治工作和想象力。

這些都不是簡單的任務,但是在這些前在的術語之間,分析與行為之間的連接是明確而直接的。把所有這些現象集中於一個雜食性詞彙中可以讓我們的任務更加清晰嗎?或者這會讓我們更難明確抵抗方式、行動策略和創造替代可能性嗎?

資料圖來源:視覺中國

極限情況下,把所有困擾我們的問題集中在一個大口袋中會使籠罩在我們面前的絕望更為惡化。温迪·布朗對運行這個術語的巨大、快速、複雜並且看起來無法利用的力量所帶來的無力感感到憂慮。對於那些以為2008年的經濟危機已經是新自由主義經濟遲來的喪鐘,卻看到先在的經濟結構、想法和政治更強勢地迴歸的人來説,這種無力感是不可忽視的。

布朗本人是當下公共知識積極分子的領頭羊之一,她所寫的Undoing the Demos中具有勇氣,但是也有類似“精疲力竭、坍塌、普遍的可能性和目的的萎縮”這樣一種悲觀主義的語言貫穿其中。或許這就是一個如此徹底的組織於市場下的社會所產生的東西。又或者是延伸的範疇是一種切實可行的政治更難察覺。

在我們政治的這個當口,迫切需要一種社會現實主義語言,那新自由主義這個術語又有什麼用呢?在美國,新自由主義在很大程度上仍然是學術屆和左翼知識分子的詞彙。所謂的新自由主義者們幾乎從來不把它用於描述他們的計劃或者他們自己。在進步學術週刊和研討會的範圍內,新自由主義已經快速作為一種虛擬貨幣而發揮作用。足夠便攜到拿來在幾乎任何學術討論中的左翼獲利,新自由主義加入對話需要很少成本卻能帶來清晰的數據回報。

但是擴張性的詞彙很少停留在他們本來的界限內。新自由主義已經進入部分公共政治空間內。對於那些試着去弄清楚特朗普如何從競選小丑到總統的人來説,2016年的災難就是選民們對於克林頓所支持的温和新自由主義的報復行為。對於其他人來説特朗普作為新自由主義的擁護者贏得了選舉人票,一個典型的具有堅定理想和價值觀的人。在他激昂的經濟民族主義背後更快的資本積累可能從一開始就是特朗普的最終目標。

但是在2016年的選舉鬧劇中,語言的政治也發揮了其獨立的作用。在知識分子受到大多數公眾懷疑以及基於專門知識的事實聲明都受到無情攻擊的年代,語言是很重要的。對於很多選民——即使是那些投反對票的特朗普的人——來説,特朗普最明顯的吸引力在於他演講所使用的平實語言(平民、民族主義者、性別歧視者當然這也具有煽動性),以至於他們聽起來是很直率的本國語言演講。如果他撒謊或者誇大表述,他的話也帶有質樸的氣息。其他的政治家都含糊其辭,而他則直言不諱。這就是進步分子不能冒險讓與他們對手的語言現實主義。

避免與普通話語關聯的政治話語可能一時喧囂。如果進步分子帶着他們正與我們時代洶湧的新自由主義浪潮對抗的激情進入2018年的選舉,他們可能會希望擴大公共討論的範圍。但是如果繼續強化這種精英不和自己之外的平民交流的意識,他們頂多只能贏得幾場幾所大學的支持。

(本文原載微信公號“法意讀書”,原標題為“新自由主義的應用與濫用”。翻譯:黃梓朋。)