李晟:國家安全需要什麼樣的軍政關係?

《軍人與國家》 譯後記

電影《戰狼2》劇照

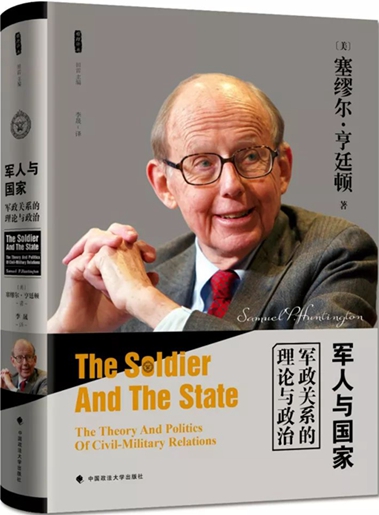

作為亨廷頓的第一本著作,出版於1957年的《軍人與國家》一直是軍事政治學這一領域的經典。雖然本書研究的主題同亨廷頓後來的著作相比有較大的跨度,但在思路和方法上卻表現出了一以貫之的連續性、超越意識形態教條的現實態度,以及從具有歷史感的全面視野對社會各方面因素的相互影響進行觀察。這在序言中就體現為亨廷頓對當時主流理論展開的犀利批判:

美國所流行的關於軍政關係的唯一理論,只不過是從美國自由主義的基本教條中得出的一些令人困惑且不成體系的假想和信念而已。只有這樣一些觀念的集合是不夠的,無助於理解許多重要的事實,且不過是一些陳詞濫調,形成於那些在當今世界已經頗為可疑的價值等級體系之中(頁vii,以下引用均為本書邊碼)。

正是為了破除這些教條中形成的陳詞濫調,亨廷頓提出了作為他這一著作基礎的兩個方法論假定。首先,假定軍政關係在任何社會中都應作為一個包含了諸多相互依賴的組成要素的系統加以研究。其次,假定可形成一個標準以分析任何社會中軍政關係體制增強或削弱其所在社會的軍事安全的程度(頁viii)。這兩個假定,首先意味着軍政關係不能簡單地貼上某些標籤進行理解,也不能純粹基於某種理想主義的追求加以設定;其次意味着對軍政關係的評價不是基於政治意識形態設定的主觀標準,而是所在社會的軍事安全這種客觀的標準。亨廷頓的問題意識與方法論,可以歸結為一個核心的命題:國家安全需要什麼樣的軍政關係。

毫無疑問,在人類永久和平實現之前,國家安全離不開軍事力量,而且一般而言需要足夠強大的軍事力量;但強大的軍事力量同樣也可能成為對國家安全的威脅,因為其強大且破壞國家現有的政制結構與社會秩序。“法律與城邦的守衞者,如果只表面如此,那麼就會從根本上摧毀整個城邦,正如他們也掌握着使城邦得到善治與幸福的機會。”

隨着社會的發展,這一點尤其得到體現,軍事的基本規律要求專業化的軍事力量,而當軍事力量的專業化發展出自身的特殊利益時,那麼這種力量就可能用於實現自身的利益而非國家的利益。因此,就需要對從社會中逐漸分化出來的專業化軍事力量加以有效而適當的約束,這種約束既不能使之變得孱弱,也不能使之失控。

“當我們選出未來的戰士,並且以音樂和體育來教育他們,我們所追求的不是別的目標,而是讓他們如同被染色一般,以最佳的可能方式來接受我們的法律。”在各個社會中,這種約束普遍同文官政治的運作結合在一起,從而形成軍政關係。

**軍政關係的表現,簡而言之,即文官政治如何吸納並控制專業的軍事力量。**進一步展開的話,則可將軍政關係視為一個綜合性的系統,這個系統的主要組成要素包括軍事組織在政府中正式的、結構化的位置,以及軍事集團在政治與社會中全面的非正式角色與影響,還有軍事與非軍事集團的意識形態特性。

軍政關係的體系,也就成為國家軍事安全政策的基礎。從制度層面來説,該政策的目標是建立一個軍政關係的體系,通過這個體系以最小限度犧牲其他社會價值的成本來最大化軍事安全的收益。

亨廷頓(1927-2008)

亨廷頓對於所提出的核心命題的回答,首先立足於對軍事職業的界定與理解。亨廷頓強調將“軍人作為職業”,其視角是在馬克斯·韋伯基礎上發展而來的職業社會學而非涂爾幹理論中包括所有行業的“職業團體”,將軍事職業同法律職業與醫療職業這樣的現代化職業團體聯繫在一起進行分析,從而與社會分工中所形成的其他行業加以區分。他在此討論的職業(profession)具有服務社會的“更高天職(higher calling)”,能夠成為一種特定類型的使命(vocation)最顯著的特徵,是其專業能力(expertise)、責任(responsibility)與內部團結(corporateness)(頁8)。

**從這樣的職業標準出發,軍事職業以“對暴力進行管理”(the management of violence)作為其獨有的專業能力。**不具備這種專業能力而僅僅在軍事組織中工作、提供其他輔助服務的人,則不屬於軍事職業。“對暴力進行管理”的獨有技能來自於通識教育基礎上進一步的學習與實踐,這一界定使這種技能既不是通過機械勞動掌握的手藝,也不是來自於天賦的藝術(頁13)。

這種對職業範圍的界定,類似於在法律職業中對司法機關的司法人員與司法輔助人員,或律所中的律師與秘書、信息管理等後勤支持人員的區分。而對技能性質的描述,也正類似於法律理論中將司法所依據的技能界定為“技藝理性”而非“自然理性”這一學術脈絡。法律理論語境中兩種學術脈絡的對峙,分別意味着法律職業藉助於傳統強化自身作為一個獨立集團的壟斷權力,抑或政治權力作為變革力量來建構更符合外部社會需求的法律秩序。

而正如在法律語境中所表現的這種權力歸屬的差別,對軍事技能的性質界定,也自然影響到軍事權力究竟更多掌握在與社會相隔離的職業化集團手中,還是集團之外的政治力量手中。亨廷頓明確指出,軍事職業不僅有獨特的專業技能,還通過其獨有的責任和內在的科層制組織自治同其他職業區分開,“生活與工作通常都和其他職業在很大程度上相隔離;從物理空間和社會空間來説,它與其他職業的人士幾乎沒有職業之外的聯繫。軍官與外行的民間人員之間所存在的鴻溝,通過制服與軍銜的象徵公開展現出來。”(頁16)

電影《紅海行動》劇照

既然對軍事職業做出如此理解,那麼軍隊就很難成為一個社會中獲得普遍參與的民主羣體,而是柏拉圖所討論的城邦守衞者那樣具有同生產者和治國者不同材質的人。

而從專業技能與權力之間的關聯展開,也就必須進一步思考,這個同社會保持高度隔離的職業集團能否合理使用其權力,能否成為確保國家安全的積極力量而非消極威脅。當知識成為權力,社會通過給予職業共同體直接的社會控制權力而實現其對這一共同體實施的間接的社會控制。這種控制對於軍事職業這個同暴力聯繫在一起的共同體是否仍然可能?

這種控制的必要性與可能性,在歷史變遷中逐漸展現出來。“職業化軍官集團的出現在西歐與北美製造出了軍政關係這一現代性問題。”(頁19)西方的傳統社會中雖然也有軍隊,有軍人,也需要對軍隊的忠誠度加以控制,但由於不存在清晰的軍事職業分化,用業餘軍人與文官關係的視角來理解這一問題,對理解現代性問題並無多少意義。

在這種業餘時代的軍隊中,貴族佔據着軍官集團的絕對主流,他們並不將軍事作為自己的專業領域,而只看作一種榮譽和社會地位的表現。這樣的軍事制度,其基礎是封建貴族制。貴族制的社會結構與軍事服役同征服緊密地結合在一起,軍事權力與其他權力一樣被各級分封的貴族分割,而對其的控制也就完全混同於王權與各級貴族之間複雜的制約關係。

**而在比較視野中對於不同軍事制度的理解,事實上也就與社會的基本結構差異結合起來。**軍事制度的基礎是社會結構,而軍事技術與戰術的革命又推動了社會結構的變遷。騎兵進行並決定一切戰爭的情形,被英國弓手、西歐步兵以及由阿拉伯傳來的火炮終結了。

以平民為主組成的步兵終結了騎士時代,步兵革命改變了西歐戰爭的方式,更改變了平民的社會地位,衝擊了舊的社會等級秩序。在這樣的背景下,需要有與新的軍事技術相適應的軍事制度,專業教育的准入基礎取代了貴族血統,基於資歷和功績的晉升制度取代了金錢交易與門第蔭庇,職業化軍事制度得以建立起來。這樣一種職業化的進程,通過亨廷頓的梳理,在普魯士、法國、英國的歷史中浮現出來,並最終以克勞塞維茨的《戰爭論》完成了理論自覺的建構。

二

亨廷頓在歷史語境中對於軍事職業的界定,為其提煉軍事思維的理想類型提供了基礎。正是基於軍事制度逐漸職業化的歷史演變的分析,亨廷頓得以超越對軍事思維傳統的、淺薄的認識,把握軍事職業同世界獨特的聯繫方式所形成的獨特的認識世界的這一切入點,通過作為職業倫理的界定來探尋軍事思維的實質。並且進一步指出職業化的軍事倫理,是“非時間性與非地方性”的,只要沒有對於軍事功能內在本質的根本性替代,職業倫理的內容就不會改變(頁60-61)。

而這樣一種職業化的軍事倫理,則包含了軍隊對歷史、社會、國家、安全、軍事與政治等問題的根本性思考。這些思考,都是堅持以一種自覺的職業軍人立場所展開的,而非混同於平民和文官的思考,亨廷頓以“保守的現實主義”作為對其最基本的總結。

正是基於對軍事職業的界定,以及由此作出的對軍事倫理的概括,**亨廷頓對軍政關係的理論命題進行了模型建構。這一模型的基本內容是關於“主觀文官控制”與“客觀文官控制”的區分。**主觀文官控制被定義為將能夠控制軍事權力的文官集團權力最大化地擴展,具體又表現為通過特定的政府機構、特定的社會階層與特定的憲政結構的權力最大化來進行控制。而客觀文官控制則是最大化軍事職業主義,承認軍事職業主義的自治,同時使之與政治絕緣並且中立(頁80-84)。

在做出了清晰的二分之後,亨廷頓明確表達了客觀文官控制的可欲性。主觀文官控制試圖通過削減軍事力量來維護和平,卻常常事與願違,導致好戰的文官集團擴張權力而刺激戰爭。而客觀文官控制保證了軍事職業的獨立性,則以此使得軍事職業既不嘗試去幹預政治,也能夠保障國家的軍事安全。這樣一種論證,仍然立足於對“保守的現實主義”這一軍事倫理的認知。“自古知兵非好戰”,正是軍人的這種態度,使之悲觀看待戰爭的作用,不會激進地運用軍事力量去追求政治目標,同時也對國家安全有更謹慎的認識,將國家安全的基礎建立在強大的軍事力量之上,而不會過於樂觀地看待國際環境。

但是,客觀文官控制的可欲性並不意味着在現實中的可能性。亨廷頓指出:“即使在現代西方社會中,高水平的客觀文官控制仍然是罕見的現象。”(頁85)原因在於,實現軍事職業主義與客觀文官控制的最大化,所需要的條件涉及一系列複雜的變量。

對於這些變量,亨廷頓以權力和意識形態兩個層次進行衡量,前者的關鍵在於軍官集團相對於社會中文官集團的權力,後者則關鍵在於職業主義軍事倫理同社會其他主流政治意識形態的兼容性(頁86)。通過這樣兩個層次的衡量,軍政關係以軍事權力、職業主義和意識形態不同形態的排列組合形成了五種基本模式。

軍政關係的五種基本模式,展現出一種韋伯式的“理想類型”特徵,關心的是解釋歷史事實的“文化含義”,以便能夠在“混亂無序”中建構某種概念性的秩序,而非在事實和資料的幫助下重構過去。這種理想類型的建構,也被認為是亨廷頓重要的方法論貢獻,即提煉出“功能性要求”和“社會性要求”這兩個自變量,以文官控制的模式作為中間變量、國家軍事安全作為因變量,形成一種具有包容性的理論模型,能夠提供關於軍政關係問題的一般性理論解釋。

三

如果簡單地理解亨廷頓這部著作的話,似乎可以在第四章即宣告結束。即提出了“主觀文官控制—客觀文官控制”這一理論模型,並且描述了五種基本模式,而且指出了客觀文官控制是更具可欲性的軍政關係模式。在本書的台灣版序言中,就以此作為對全書的基本概括。

但如果僅止於此的話,亨廷頓的學術貢獻就難以充分把握。理想類型的建構也並非僅僅立足於理論的抽象推衍,而是通過深入的歷史分析實現的。亨廷頓以全書的大部分篇幅進行了歷史梳理,事實上,本書三編的結構安排也可以做出一種更為簡潔也更不均衡的重構:前四章提出基本理論命題,第五章直至最後都是在歷史材料的梳理中展現各個變量的不同狀態。對於德國和日本的歷史比較,其意義在於對美國的參考價值,最終還是回到美國的具體語境下。亨廷頓所設計的理想模型,存在着鮮明的理想主義成分,但他所做的分析同時也是高度現實主義的。

儘管美國在其短暫的歷史中贏得了絕大多數重要戰爭的勝利,但亨廷頓並未因此驕傲地從意識形態來理解美國的勝利,如同反聯邦黨人那樣認定“一旦戰爭到來,靠得住的不是偉大的陸軍或海軍,而是美國精神,是那種支持美國的自由、真正陽剛的獨立和熱愛國家的美國精神”。相反,亨廷頓坦率地指出,無論是自由主義精神還是美國憲法,都並不能促成美國建立一種能夠有效回應軍事安全所需的軍政關係。從意識形態的常態來看,在獨立戰爭直至20世紀上半葉主導美國的自由主義不理解軍事制度和軍事職能,並且對其帶有敵意(頁144)。而與自由主義作為意識形態之常態相對應的是保守主義憲法塑造的制度結構常態,其模糊之處將政治和軍事功能混合了起來,也不利於軍事職業主義與客觀文官控制的確立(頁163-164)。

正是由於這樣的背景,對於面臨的戰爭考驗,美國並非以一種自由主義的意識形態或保守主義的憲法所設計的穩定軍政關係模式來一以貫之地應對,而是在歷史變遷中不斷調整實用主義的解決問題。實用主義的回應,在和平時期常常導致對軍事的輕視,無論是在兵力規模、武器技術還是在財政投入與社會文化方面,都造成一支軟弱的軍事力量,以至於不能真正有效地保障國家安全。例如在獨立戰爭勝利之後不過半年,僅剩的700名美國陸軍就被裁減到區區80名士兵與極少數軍官(頁143)。

又例如,在內戰之後“陸軍的黑暗時代”和“海軍的停滯時期”,海軍軍官因經濟壓力“簡直就像害怕犯罪一樣不敢在其艦船上使用蒸汽動力”,陸軍則成了“在邊境線上四處追捕印第安人的警察”(頁228-229)。類似這樣的時期,在美國曆史中並非特例。在和平時期過於輕視軍事的同時,戰爭時期又往往表現出軍事力量的極度膨脹,不僅強大到足以擊敗一切外敵,並且還能在內政中充分發揮主導作用,並且在與文官存在衝突時處於上風。而這樣一來,雖然軍事上的安全得以解決,內政上的安全問題卻又暴露出來。

**針對歷史變遷中表現出的這種“左傾”與“右傾”之間的波動,亨廷頓犀利地指出了其深層原因:“美國軍政關係的混亂,只是一種更深層弊病於體制上的反映:天真無知地希望,讓美國人追求軍事勝利來替代軍事安全。”(頁344)**這樣一種“天真無知地希望”,意味着美國並未形成“居安思危”的長期考慮,而是追求短期的一次性解決方案。正是由於這一點,亨廷頓此前的分析也就體現出不乏憂患意識。雖説此前的歷次戰爭中這種軍政關係的混亂並未導致失敗,但人無遠慮必有近憂,如果不能形成一種可長期行之有效的基本制度,則過去的勝利並不保證未來還能立於不敗之地。

而對此的有效對策,也就是以高度的軍事職業化來形成客觀文官控制,建立一支高度職業化的強大軍隊,專注於其軍事職能,將文官對軍隊的干預和軍官對政治的干預都降到最低程度。這一方案的可能性,來自於美國軍人中諸如厄普頓與馬漢這樣的理論家和馬歇爾與艾森豪威爾這樣的統帥所做的長時間努力,亨廷頓對歷史的梳理,正是為了指出這種努力的漫長與曲折。

通過對歷史的梳理,給出的軍政關係對策事實上也可謂“醉翁之意不在酒”。**要想實現軍事職業主義的客觀文官控制,從根本上來看不取決於軍方領導人與政治家的制度設計,而是需要美國在意識形態方面的根本性調整。**美國不應繼續將軍隊作為執行其自由主義意識形態的力量,而應當是一個堅持保守主義的職業化集團,這最終依賴於整個社會的價值觀轉型。“軍事安全的必要條件就是,美國的基本價值觀從自由主義轉向保守主義。只有在這個具有同情理解的保守主義環境中,才能允許美國軍方領導人將社會託付給他們的政治權力和社會生存不可或缺的軍事職業主義結合在一起。”(頁464)

關注到這一論斷的話,就可以發現,此前各章節漫長的鋪墊最終是為了引出此種思考,**而這也開啓了亨廷頓在他三十多年後出版的那本更有名的著作中對西方文明的告誡,即不要為了自由主義的普世理想而過度透支自己的力量進行帝國擴張,而是以保守主義的態度去保存自己的實力,以“有所為有所不為”的姿態維護西方文明的主導地位。**正是因為這一點,《軍人與國家》這本處女作,發出了亨廷頓作為一個極具洞察力的保守自由主義者的先聲,從而體現出他作為政治學家而非軍事學家抑或歷史學家的意義。

四

理解亨廷頓在全書最後所表達的這種“隱微教誨”,也就能夠更好地理解這本半個多世紀前的著作對於當下中國的意義。**亨廷頓雖然在理論上進行了一般性的構建,但真正所要給出的並非關於軍政關係的一個普遍適用的理想模型,而是立足於美國語境的高度現實主義分析。**一個國家中理想的軍政關係,不是由意識形態理想所設定的,而是由國家所面對的最基本安全形勢決定的。美國式的軍事職業化與客觀文官控制,因而也並非能夠放之四海而皆準地適用。

如果用比較的視角來看的話,中國傳統社會中的軍事職業分化程度更高,因而也更早地形成了處理軍政關係的相關理論與制度,並且也在歷史實踐中體現出了其重要意義。在大部分時間內,儒家思想指引下的軍政關係既保證了國家有一支較為強大、足以抵禦外敵的軍事力量,又能基本控制住軍事力量不干預政治,保障了外部安全與內部穩定。

而在傳統社會的現代化轉型過程中,尤其是在中國共產黨領導的革命過程中,軍事力量作為更早實現現代化與組織化的社會集團,實際上成為一種實施社會動員與社會整合、推動鬆散的傳統社會組織化和現代化的重要力量,從而也需要針對這一特點來建構軍政關係,而不能套用西方式的“職業軍人與文官政治”二元框架。

因此,對於亨廷頓的解讀,不應簡單理解為提供了值得借鑑模仿的具體方案,需要在中國建立與之相似的客觀文官控制。**而是應當“得意忘象”,認識到亨廷頓所指出的關鍵,即把軍政關係嵌入社會整體秩序之中,圍繞着社會應有的最核心意識形態來加以建構。**借用亨廷頓另一部重要著作的篇名來説,那就是軍事力量一定要清醒地認識到“我們是誰”(Who Are We: The Challenges to America’s National Identity),並且為保衞“我們是誰”而戰。

“軍人作為秩序的守護者,承擔着沉重的職責。他們所能做出的最重要貢獻就是堅持自我,帶着沉默與勇氣以軍人的方式為國家服務。”(頁466)正如美國軍事力量應當以保守主義的立場審慎而堅定地捍衞“美國何以成為美國”,在中國,我們可以獲得的借鑑是,**軍事力量也應當捍衞“中國何以成為中國”,堅持這個“人民共和國”的基本立場。**憲法、法律以及與此相關聯的其他各類型制度建構,都應以此作為基本立足點。

電影《紅海行動》劇照

五

對於亨廷頓這部具有豐富內涵的著作,上述的分析僅僅是理解視角之一,不可避免帶有個人前見的理解。在為期兩年的翻譯中,不斷感受到這部作品的經典意義,也一直很享受與其中具有洞察力的豐富思想的對話過程,當然也不可避免地會存在思想上或文字上的誤讀。感謝田雷兄主持的《雅理譯叢》提供了這個寶貴的機會,讓我能夠以這樣一種方式與經典對話,進一步加深我對法律與軍事這一主題的思考。

也感謝中國政法大學出版社劉海光、項瑋、張陽諸位編輯的辛勤工作,並且寬容我在交稿時間上的拖延。還要感謝我的碩士生董化亮同學,他為本書錄入了大部分尾註。作為參考的台灣版譯本,也常常會給我更強的市場競爭的激勵來追求更為準確妥當的表達,並且在比較之下獲得一些小小的成就感,因此也向台灣版的譯者羣體表示感謝。最後要感謝的,當然是本書未來的每一位讀者,同時也為譯本中存在的錯誤與不足預先向讀者表達歉意。

李晟

2016年12月31日