諾貝爾獎獲得者:服務於股東≠服務於利潤-奧利弗·哈特

日前,2016年諾貝爾經濟學獎得主之一、哈佛大學教授奧利弗•哈特(Oliver Hart)出席了由上海交通大學上海高級金融學院主辦的“SAIF-CAFR名家講堂”,就新產融結合時代下的公司治理主題進行了演講。

哈特在演講中表示,企業目標與個人及政府的目標之間存在明確的分離,這種概念十分簡單,也頗具吸引力,但是只有在可以分割企業賺取利潤和產生損害的活動時,或者在政府通過法律法規完美實現外部效應內部化時,這種想法才是正確的。哈特還認為,一般來説,股東福利和市場價值並不完全相同,企業應促使前者最大化,而不是後者。關於管理層產生重大社會後果的決策,企業應該徵詢股東的意見,同樣的思路也適用於資產管理機構。

奧利弗•哈特做演講

以下觀察者網為您分享哈克教授的演講全文,演講稿由上海高級金融學院提供:

奧利弗·哈特:大家好!非常高興今天下午來參加名家講堂,這是我今年第二次來到中國。3月份的時候也來過一次高金,這次再回到高金,我感到非常高興。

今天給大家介紹我最近做的研究。它基於我和芝加哥大學布斯商學院路易吉·津加萊斯(Luigi Zingales)教授一起合作撰寫的論文。論文目前已經出版,在哈佛商學院網站上可以找到。儘管它是一篇出版的論文,但我還是講一下,因為論文提供了重要信息,部分內容理解起來有困難。

論文提到了上市公司,這可以是英美企業,也同樣適用於中國企業,而且今後會越來越適用。上市企業顯然會有股東,會在證交所交易股份。説到上市公司,它的目標是什麼?

美國貨幣學派的代表人物、芝加哥大學教授弗裏德曼於1970年在《紐約時報》發表過一篇文章,裏面提到一個觀點:企業關心的是賺錢。當時,很多公司的CEO談到企業應該承擔更多的責任,包括社會責任,而不僅僅是賺錢。對此,弗裏德曼在文章裏認為這些CEO的説法是錯誤的,公司的高管就應該關注企業利潤的最大化,或是企業市值的最大化。並用慈善進行舉例,説很多公司CEO認為應該捐款給慈善基金,視其為自己工作內容之一。弗裏德曼認為這樣的做法是錯的,公司不應該代表個人做決策。正確的做法是:公司賺了錢,用派息的方式交給股東。由股東個人決定,是否願意拿出一部分的股息交給慈善基金作為慈善捐款。如果不想,也沒必要強求。

而在我和路易吉教授合作的論文裏,我們延續弗裏德曼的思路,依然認為公司應該代表股東的利益。企業應該關注股東的利益。不過,與他不同之處在於,我們認為企業應該代表股東的利益,將股東福利最大化。而這並不等同於要將公司的股票市場價值最大化,或者公司的利潤最大化。

在證明這個結論之前,我們先來分析企業最終股東這個概念。在美國,很多企業的股東是機構投資者,比如福達等大型基金。而這些機構投資者本身也有股東,這些股東就是像我們這樣的個人投資者。所以,在講企業最終股東的時候,我們都認為是個人投資者。

股東關心的未必只是利潤

眾所周知,普通人關心的不僅是金錢,還會關注其他東西,比如社會責任和道德。用經濟學語言描述,就是“將外部效應內在化”。

儘管如今買電動車比燃油車貴,但還是有很多人會選擇購買電動車,而非燃油車。因為他們關注環保。也有人認識到水資源非常珍貴。會選擇節約用水,即便可能給自己生活造成不便。有人會買公平貿易咖啡,即便價格可能更高。也有人會買散養雞場的雞肉,而不是工廠化養殖場的雞肉。

上述例子説明:很多人不只關注經濟利益、買最便宜的東西,也會關注其他因素,比如社會利益,以及自己的行為給社會帶來的影響。

我們的論文提到,這些消費者也可能是某些企業的股東,他們希望自己投資的公司也能夠關注社會效應。他們投資的企業也存在“親社會”的行為,而不僅僅是關注利潤、市值。

弗裏德曼的文章還提到,企業無需關注慈善,只要關注賺錢就好,因為股東可以自行捐款。這種説法把企業賺錢和親社會行為分割開來。事實上,從很多情況看,弗裏德曼的觀點並不正確,企業的賺錢行為和他親社會的行為是相互關聯、無法分離的。

舉個例子,美國的控槍問題。美國不少學校發生過校園槍擊案。作為非常有名的零售企業,沃爾瑪的一些商店會銷售大容量彈夾。有股東就反對這種做法,希望通過股東決議令沃爾瑪停止銷售。假設沃爾瑪銷售槍支或彈夾可以賺錢,如果採用弗裏德曼的觀點,那麼就應該選擇繼續銷售。企業賺錢之後,派息給股東。如果一位股東關心控槍問題,他可以捐款給控槍組織,減少沃爾瑪造成的負面效應。這個觀點非常瘋狂。控槍更有效的做法是讓沃爾瑪不銷售彈夾和槍支,而不是在槍擊案發生後,再清理現場。

再舉個例子,假設沒有任何污染控制的法律,企業生產污染了河流,但賺了錢。弗裏德曼的觀點會認為企業就該這麼做。賺錢後把股息交給股東,股東可自行清理河流。這個想法是非常瘋狂的,因為清理河流的成本可能遠大於污染河流獲得的收益。

這兩個例子説明企業賺錢活動和製造社會效應是不可分割的。當然,**這個理論背後包含了假設:政府沒有把社會問題解決。**如果政府通過最優的槍支管制政策或者設置了非常合理的污染税,那麼上述問題就不存在。

既然如此,我們從個人角度出發,**個人希望通過自己的行為實現社會效益,把外部效益實現內部化。**同樣,我們設置的前提假設是政府沒有實施或推出最優政策,包括最優污染税等有關社會利益和環境的監管和政策。

股東投票與市場控制

接下來給大家舉個簡單的例子,用一個模型講述。這個模型是我們在前人研究的基礎上做出了一點點貢獻。這裏面會講一些數字,可能讓大家覺得有點複雜。這個例子是一家公司由創始人F擁有,它有兩個時間點,第0天和第1天。

第一個時間點是“第0天”,此時,這家公司還不是上市公司,它只有一個股東F。也是在第零天,F準備把這家公司上市,我們假設F在上市的一刻就把手上100%的股份全部出售了。這樣一來這個公司就被大量的股東所持有。然後創始人F就退休了,公司任命了新的董事會。

新的董事會和公司高管將在第二個時間點,也就是在“第1天”採取一項關鍵行動。這個行動包含兩個選擇,要麼是清潔行動,要麼是污染行動。清潔行動意味着不污染湖泊,污染行動意味着污染湖泊。對於採取的行動,我們稱之為π。而行動本身將會產生利潤。利潤會在第二個時間點也就是第一天,被分配給股東。這裏我們不考慮公司會留存利潤,假設是公司有了利潤後全部會以股息形式分配給股東。同時,公司採取污染行動也會帶來一定的環境損害,我們稱其為D。如果用沃爾瑪的例子,就是使得社會上有人無辜地被槍支傷害。我們假設損害D可以用金錢來衡量,並假設無論是利潤還是污染都可以用金錢衡量。同時假設產生的環境損害不會直接影響到股東,因為強調對社會的影響,也就是説環境損害可能會影響股東之外的人,比如另外國家的人或是與股東沒關係的人。

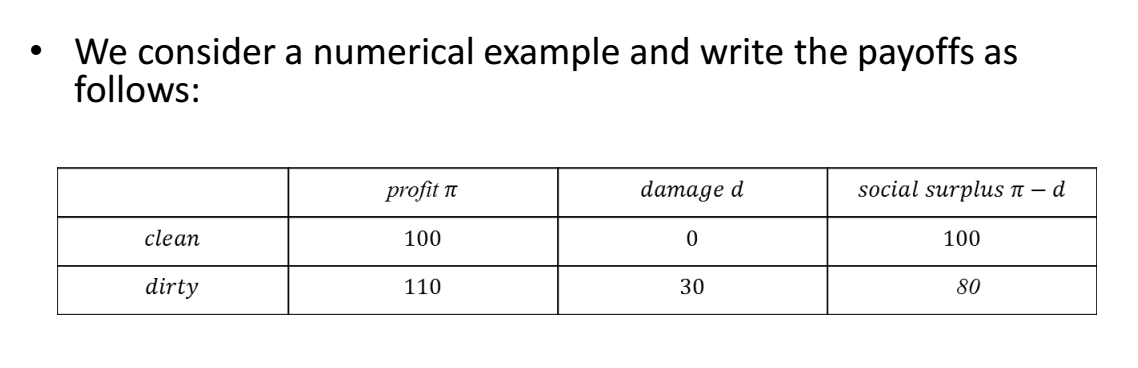

簡單起見,我們假設:清潔行為不會產生任何損害,其產生的利潤是100。我們看第三列(PPT圖),我們稱其為社會盈餘,就是利潤減去損害的差,這是企業採取的行動給社會帶來的影響,利潤減去損害,就是一個淨值。

對於清潔行動而言,他的社會盈餘是100。我們假設污染行動的利潤更高,達到了110,但它對社會的損害是30,那麼他的社會盈餘就是80。

接下來,我們談談這家公司的股東。這些股東都是小股民,每個人持有的股份只有一點。假設這些小股東都具備社會意識,是親社會的行為者。他們願意去買經過環保認證的咖啡,他們願意開電動車等等。他們扮演“親社會”的角色,承擔起親社會的責任,讓企業選擇清潔行為,而非污染行為。換句話説,在購買時他們無所謂,但在決定公司具體行動時,往往有親社會的屬性。

我們引入數學的公式:假設這類消費者要對企業行為做選擇,他們會怎麼做?

他們會把對自己的回報,和對社會的回報做對比。這裏對個人、對社會所帶來的影響,都和他們持股比例成正比。假如你有這家公司1%的股票,公司利潤你可以獲得1%。這裏權重反映了消費者的親社會的程度。

假設現在是第一天,股東需要通過投票決定公司採取清潔行為還是污染行為。這是股東要考慮行動對自己的好處,再看它造成的影響。這個影響要乘以其親社會的參數,這個參數用λ表示,數值在0到1之間,體現了消費者對污染的重視程度。我們看到污染產生的利潤是110,但它對社會造成的損害是30。用30乘以消費者對污染的重視程度λ,然後和清潔產生的利潤100進行比較。也就是拿110-30×λ和100比較,哪個值大就選擇哪個。當然,兩邊應該都要乘以每個股東的持股比例,但因為兩邊都要乘以持股比例,所以結果自相抵消了。

這是如果股東i要投票,假設此人完全親社會,那麼λi就是1,110-30×λ得出的結果為80。如果此人完全注重自我利益,那麼λi就是0,110-30×λ得出的結果為110。如果這個人不是完全親社會,也不完全注重自我利益,那麼λi就介於0到1之間。

進而,我們可以得出結論:如果股東親社會參數λi小於1/3,他們就會選擇污染行為。如果大於1/3,就會選擇清潔行為,這就是投票原則。

對於這個企業,最終選擇什麼行動就要看λ的值是多少,即是小於1/3還是大於1/3。

讓股東決策公司的未來

我們回到“第0天”,公司創始人在創立公司時是如何思考的。繼續使用前面的原則,創始人在退出公司前,要決定公司未來的發展方向。他可能通過制定章程來決定公司的發展方向:在“第1天”選擇污染行為或清潔行為。如果他要為公司“第1天”的行為結果負責,他就會有親社會的意識。

這時候他還是會做前後的兩個對比,我們可以看到這個時候創始人的λ參數。我們可以看到這個參數小於三分之一的話,這個時候章程就規定這個公司要採取污染行為。反正現在我110塊錢出手賣掉這個公司,接下來我這個公司污染行為產生的利潤就是110塊錢,接下來我賺的錢就可以好好享受了,他產生的污染跟我沒關係。如果他的λ大於1/3,他就説這個公司以後採取的污染行為我感覺是非常差。我現在是可以賺錢了,但是問題是這個公司接下來產生的污染還是落在我的肩上,我還是有很強的社會良心。這種情況下,他就規定這家公司今後必須要選擇清潔的行為,為此他可能會放棄一定的利潤。

這種情況下,他就規定這家公司今後必須要選擇清潔的行為,為此他可能會放棄一定的利潤。

假設我們的公司創始人是一位親社會行為人,從公司內部角度他是否能確保自己的理念在去職之後繼續得以貫徹呢?

一種最直接的方式就是建立一套章程,並要求繼任者受託一以貫之。如此,當繼任者被迫面臨“利潤VS環境”之類兩難局面時,承諾過遵守企業使命宣言的繼任者最起碼有了一個選擇環境而非利潤的理由。最近歐美興起的“共益企業”概念就是這類思想的代表(“共益企業”的概念把企業負責範圍從股東擴大到了一切利益攸關方,如產業鏈上游的農民,生產、消費環境中的居民,等等。與傳統上更強調自覺的“企業社會責任”概念相比,成為一家“共益企業”要求更多體制上的條件保證。觀察者網注)。

進一步講,與訂立“祖宗成法”相比,栽培任命一位謹遵自己創業理念的公司繼承人並通過雙重股權結構賦予他極大權重也不失為一種保衞路線、方針的可行策略。然則,繼任者既可能陽奉陰違,也可能隨着時光流逝與創始人的路線漸行漸遠,還有可能罹患老年痴呆。坐擁派拉蒙電影等幾十家媒體的維亞康姆集團採取的就是雙重股權結構。他們的實際控制人現在得了痴呆症。

由此觀之,無論是白紙黑字的章程、宣言,還是“扶上馬,送一程”都保證不了我們這位親社會創業者打下的這片“江山”不變色。

因此,**我們在論文裏提出了一種走羣眾路線的新可能,即讓廣大小股東對那些涉及社會效應的公司行為進行表決。**回到前面的例子裏就是:選擇較污染的生產方式並不違法,只是一來對社會和環境有所危害,二來作為經營者你也會感到心理上的負擔。不如就讓股東集體表決好了。

管理層踐行股東理念

**目前不大有公司真的這麼做,原因在於我們普遍接受的觀念上公司就是用來賺錢的——就社會相關議題號召股東表決有把管理層精力分散到非盈利目標上之嫌。**我們的研究並不認同這種舊觀念,因為當今公司的逐利行為早已不能脱離其社會行為獨立存在了(尤其是從普羅大眾、消費者對企業觀感的角度上講。 觀察者網注)。既然組織的社會行為愈發受到重視,那麼廣大股東就應被賦予相關議題上的表決權。最起碼管理層要了解下股東在這些問題上的看法。

當然,事無鉅細順次票決從公司經營的效率和散户股民的時間成本上講都是難以接受的。機構投資者此時就成為一個可能的選項。回到沃爾瑪的例子,假設有一個指數性基金就説我們對於槍支管控上的任何的表決都會投禁槍的一票。這個時候我在選擇基金的時候,我更願意把我的退休金投到這個基金裏面,這樣我作為個股的股民就不需要自己進行投票了,我就可以把投票表決的權利授予這個指數基金,讓他代表我來進行表決。我們也經常聽到有一些基金説:“煙草公司的股票我們不碰,槍支公司的股票我們不碰,因為這些公司是骯髒的公司。”這就像在英美政治生活中由選民選出政客代表選民參政議政一樣。英國舉行了脱歐公投,我不喜歡這個結果,但是我覺得這種形式是正確的。澳大利亞就同性戀是否應該結婚也舉行了公投,我覺得這個做法非常好。公投的結果可能符合,也可能不符合你的觀點,但是我覺得對於重大的決策,選民就是應該進行參與表決。於企業言亦是如此。

奧利弗•哈特

前幾天一家攻擊性槍支製造商的股東就提出了這麼一份決議——要求該公司採取措施確保他們的產品不會被壞人買走。一般的機構投資者會説:委託人把自己的養老金放到這裏,我們的責任就是竭盡所能追逐利潤的最大化。即便我作為機構投資者不喜歡槍,我也要尊重公司管理者,鼓勵他們多賣槍,多創造利潤不是。但幸運的是,仍有一些基金聲明支持了這項自發的控槍決議。這就驗證了我剛剛講的,散户以親社會標準選擇機構投資者從而間接實現在相關議題上投票權的可行性。

我們認為抱着陳舊誤解的公司管理者和機構投資者應該改變自己的想法,承擔起受託責任。什麼是受託責任?滿足股東的利益訴求就是你的受託責任。如果你的股東親社會,那麼在追求財富利益最大化的同時就必須考慮滿足股東社會訴求上的利益最大化。

弗裏德曼所處的時代或者説他想定中的世界是非常完美的,社會問題、倫理問題、道德問題讓政府去管,或者讓個人去管。企業和個人不同,企業唯一的職責就是利潤最大化。而我們和弗裏德曼的觀點不同,我們認為你不能夠完全依賴政府來實現所有的社會的責任。企業賺錢的行為和親社會的行為是不可分割的。你的股東可能是親社會的股東,他們希望企業的做法也是親社會的。所以我們希望企業管理層通過股東投票的方法來進行決策。

謝謝各位!

(本文根據主辦方提供演講實錄整理,未經演講者審訂)

觀察者網此前報道,美國經濟學家奧利弗·哈特於1948年出生於英國倫敦,畢業於普林斯頓大學,目前任職於美國哈佛大學。

他關注契約理論、企業理論、公司金融和法律經濟學等研究領域,是合同理論、現代廠商理論和公司財務理論的創立者之一。由於對契約理論的貢獻,他與本特·霍爾姆斯特倫分享2016年度諾貝爾經濟學獎。

其代表作有《企業、合同與財務結構》(1995),目前已是企業理論的經典教科書。書中他發展了產權理論,提出了“不完全合同”理論。他認為,合同雙方不可能完全明晰所有可能情況中的權利與義務,這會影響到權利和控制的配置。他認為,企業財務合同與結構安排只有在這種理論下才能最合理的分析,財務工具可視為產權安排的工具。這個理論與舊產權理論有着重要不同,也引發了很大爭議。

而與格羅斯曼(Hart&Grossman,1986)以及與穆爾的論文(Hart&Moore,1990)則奠定了當代企業理論的基礎,併為企業理論確立了一個基於合約理論的分析框架。