王鋭:歷史國情與制度設計——章太炎《代議然否論》再解讀

章太炎的《代議然否論》一直飽受非議。近代中國的政治變革,一個明顯的趨勢便是追求源於近代西方的各種政治體制與政治文化,儼然中國存亡與否,立壁千仞,只爭一線。除去一二對時代思潮深閉固拒的極端守舊之士,各種政治力量都以實現源自近代西方的立憲政體(君主立憲或是民主立憲)作為自己的宣傳與實踐目標。長期以來的歷史書寫,特別是晚近不少帶有特定政治訴求的史論,基本上是按照各類政治勢力或個人追求此一體制的廣度與深度來展開敍述與評價的。在此情形下,在《代議然否論》裏,章太炎聲稱在中國“代議政體必不如專制為善,滿洲行之非,漢人行之亦非,君主行之非,民主行之亦非”。同時認為自己心目中的理想政體“共和之名不足多,專制之名不足諱,任他人與之稱號” 。表面上看,實與近代中國政治的“主流”發展嚴重背道而馳。以至於在一部表彰清末立憲運動的著作裏,作者如是評價:“一望而知,他(案:章太炎)缺乏最起碼的憲政常識,根本分不清君主專制與君主立憲是兩種絕對不同的政治制度,不懂得議員與‘豪右’的區別。其反對是盲目的,無道理的。”更有甚者,章太炎的政治理想被今人視為“希望建立一箇中華帝國,希望孫中山革命成功之後當皇帝”。正所謂一切歷史都是當代史。政治史,特別是近現代政治史的書寫,很大程度上也是研究者個人政治立場的變相表達。而在今天,中國與世界格局都正在發生深刻的變化,許多過去頗為流行的分析歷史的視角與方法,或許應該重新加以省思,以應世變。

歷史與制度

章太炎的《代議然否論》發表於1908年,當時,君主立憲思潮日益高漲,特別是梁啓超、楊度等人在東京成立“政聞社”,宣傳“實行國會制度,建設責任政府”,在國內掀起了一股不小的呼籲清廷速開國會的政治運動。此外,在革命黨的主流論述裏,反清革命成功之後,要求實踐民權主義,成立民主共和政府。因此,章太炎在《代議然否論》一文裏時常或明或暗地回應這兩股政治思潮。

在進化論思潮的影響下,晚清知識分子多認為古今政治制度之間存在明顯的優勝劣汰規律。時人斷言:“天擇物競,最宜者存,萬物莫不然,而於政體為尤著。”然在《代議然否論》的開頭,章太炎首先指出:“代議政體者,封建之變相。”在他看來,近代西方議會中的上議院成員(或曰“貴族院”)繼承了封建貴族的權力與地位,議會的架構很大程度上是先前封建制度的遺產,而非與之斷裂,因此,**代議制的出現,與西方中古以來的政治與社會情狀息息相關。這與佩裏•安德森對西歐絕對主義的論述非常相似,促使新興資產階級發展壯大的絕對國家主義,看似替代了封建體制,實則是“受到威脅的貴族的新政治盾牌”,帶有很強的封建主義氣息。這也正如韋伯所言,自願以政治事務為旨趣的真正議會制代表,“如果撇開西方所獨有的身份羣體與各階級的發展不談,所有這一切都將不可理解”。反觀中國,魏晉以降,作為具備世襲權力的封建制度日趨消失,後世某些地域雖有世襲的等級差別,但並非主流情形,社會上的平等之風遠甚於西方,此乃中國歷史的優點。**因此,比較中西曆史,“彼之去封建近,而我之去封建遠。去封建遠者,民皆平等;去封建近者,民有貴族黎庶之分”。在這樣的歷史條件下建立議會制度,不但不能保障民眾的權利,反而會製造許多新的貴族,這明顯與中國歷史的走勢相違背。章太炎向來主張政治應“依於歷史,無驟變之理”。他論述代議制度是否合理,首要的關注點即從中國歷史流變中分析這一制度是否適合中國社會,是否能促進中國政治的發展。

章太炎

中國有極為悠久的歷史編撰傳統。顧炎武雲:“史書之作,鑑往所以訓今。”**歷史故實往往影響後世的政治行為,甚至成為制度與政策合法性的主要來源。但在晚清,隨着時代危機的加劇,不少士人在尋求救亡之道的時候,深受肇自日本的新史學思潮影響,開始全盤否定中國歷史典籍原有的內在體系與價值。**王國維聲稱:“自近世歷史為一科學,故事實之間不可無系統。抑無論何學,苟無系統之智識者,不可謂之科學。中國之所謂歷史,殆無有系統者,不過集合社會中散見之事實,單可稱史料而已,不得雲歷史。”主張國粹主義的鄧實更是痛陳:

悲夫!中國之無史也,非無史,無史材也。非無史材,無史志也。非無史志,無史器也。非無史器,無史情也。非無史情,無史名也。非無史名,無史祖也。嗚呼!無史祖、史名、史情、史器、史志、史材,則無史矣。無史則無學矣,無學則何以有國也?諸夏黦黦,神州莽莽,中區魚爛,道術將裂。

正是在這樣的時代氛圍裏,梁啓超宣揚的二十四史為二十四姓之家譜的觀點能夠廣為傳播。而新史學的要義之一,就是要在中國長期“無史”的情形裏,從“國家”、“國民”、“羣治”等近代政治概念出發,改造舊史,撰寫一部新的中國史。這背後所顯現的,即中國歷史自身的流變已經不足以成為今人思考政治問題的思想資源,甚至成為在制度建設中必去之而後快的消極因素。能夠成為歷史借鑑的,只有已經被上升為“公例”的近代西方的歷史演進軌跡。

此外,**在18世紀啓蒙運動中,孟德斯鳩等人將中國的制度視為“專制”,這一觀點,通過日本學者的傳播,深刻影響了晚清知識分子的歷史觀與政治觀。梁啓超、孫中山等人都視中國秦以後的制度為“專制政體”,通過報刊,對之展開聲色俱厲的聲討。**如梁氏的《中國專制政治進化史論》開篇便言,若論“專制政治之進化,其精巧完滿,舉天下萬國,未有吾中國若者也”。因此頗為沉痛地抱怨道:“萬事不進,而惟於專制政治進焉,國民程度可想矣。”隨後他依據西方政治學中的一些概念,並通過與西方的歷史比較,進而認為中國在當時依然處於“近世專制政體”,他感嘆道:“吾不敢指為行政機關之退化,吾但見為專制政體之進化而已。何也?彼桀黠之君主,不知經幾許研究實驗而始得此法門也。”影響所及,無論是立憲派還是革命派,都將驅除專制作為自己的主要政治主張。因此,中國歷史,特別是政治制度的沿革,就更不足以被時人用積極客觀的眼光來看待。如汪精衞為了論證革命的必要性,就質問反對革命的人:“烏有專恃歷史以為國基者?”

影視作品中的君臣之道

章太炎對“歷史”的認知,與這些主張頗不相同。在近代追尋新史學的潮流中,章氏亦曾為要角。1902年他致信梁啓超,談及自己撰寫《中國通史》的計劃,目的為藉此書“一方以發明社會政治進化衰微之原理為主”,“一方以鼓舞民氣、啓導方來為主”。他當時服膺進化論,認為“物苟有志,強力以與天地競,此古今萬物之所以變”;若“物不知羣”,則“浸損其智,其變也若跛龞而愚”。因此,他借鑑古代典籍裏敍述典章制度的體裁,用“典”這一門類來闡述合羣明分之道,強調“諸典所述,多近制度”。在這一點上,他並不似梁啓超那般決絕,對歷代史籍大加抨擊,認為不足以在當下擔當起涵蓋政治意識的“國史”之重任。基於此,在重訂本《訄書》中的《通法》一文裏,章太炎回顧從周至明的政治史,摘取在他看來值得後世取法的制度與政策,比如秦政不偏袒皇族,漢制之下郡縣多循吏,新莽經濟政策打擊土地兼併,北魏以降的均田制使民有恆產,其用意即挖掘出中國古代政治文化裏保護平民利益的優良傳統。

推行均田制改革的魏孝文帝

1906年章太炎東渡日本,較之先前,他的思想有一大轉變,即不再視源自近代西方的現代性諸面向為天經地義,開始在哲學層面從中國當時的處境出發反思、批判,並強調“今中國之不可委心遠西,猶遠西之不可委心中國也”,中國的發展,不應處處模仿他邦,而是應以本國曆史與現狀為根據,思考真正適合於中國自身的立國之道。關於制度問題,他1906年甫至日本,即在東京留學生為之舉行的歡迎會上主張:

我們中國政治,總是君權專制,本沒有什麼可貴,但是官制為甚麼要這樣建置?州郡為甚麼要這樣分劃?軍隊為甚麼要這樣編制?賦税為甚麼要這樣徵調?都有一定的理由,不好將專制政府所行的事,一概抹殺。就是將來建設政府,那項須要改良?那項須要復古?必得胸有成竹,才可以見諸施行。

在這裏,雖然他依然認為中國古代制度乃“專制”政體,但也開始注意到必須仔細梳理沿革、總結得失,“改良”的同時,猶有可“復古”之處存焉,這樣方能為未來的制度建設奠定基礎。這表明,章太炎此刻已經將對中國未來政治的思考建立在從中國歷史脈絡本身出發,以本國為立足點,考量本國各類制度利弊,視此為制度建設之根本。

**同樣的,在《五朝法律索隱》一文中,章太炎從保障平等的角度對古制進行闡釋。他認為五朝之法,其值得稱讚之處為重生命、恤無告、平吏民、抑富人四點,這些都體現了以平等為指歸的特徵。**例如“重生命”一項,他舉了“走馬城市殺人者,不得以過失殺人論”為佐證。古時有條件乘馬車者,多為富貴之人,而法律並不對之有所偏袒。在對史事進行考釋之後,他筆鋒一轉,引申到現實,指出外國與中國租界中的電車,在撞死人之後只對司機進行罰款,並不過分追責,這是為了保護背後營運商的巨大利益。對比於“漢土法律雖敝,自昔未有尊寵富人者”之情形,他認為“漢土舊法,賢於拜金之國遠矣”。

又例如“平吏民”一項,他具體對“官吏犯杖刑者,論如律”展開論述,指出:如果官吏有違法之處,則可依刑律對之進行杖責,無論官職大小皆不能例外。而他撰寫此文的原因,就是不滿於“季世士人,虛張法理,不屬意舊律,以歐、美有法令,可因儴之”的現象,所以才對五朝法律條款“捃摭其文,附以説解,令吏士有所取法焉”。由此可見,在制度問題上,章太炎並不把近代西方的立憲政體視為唯一可行之道,而是通過梳理分析中國古代制度,思考如何汲取其中的精髓。正是具備了這種眼光,所以在《代議然否論》裏,章氏開篇就分析中西曆史演進之異,強調製度的歷史性,以此來判斷彼之制度是否可以隨意移植到中國。

值得注意的是,在當時,嚴復是另一位強調政治與歷史關係緊密的人。他認為:“本歷史言治,乃十九世紀反正之術,始於孟德斯鳩,至於今幾無人不如此矣。”歷史的主要對象是“治亂興衰之由,而為道國者所取鑑者”。因此“所謂國史,亦終成一專門科學之歷史。是專門科學何?即政治之學也”。19世紀西方歷史主義盛行,人們強調認識幾百年來所形成的局面,進而規劃政治行為。同時,不僅在歷史中尋求可供支持、論證其政綱或使其政綱神聖化的信息,而且嘗試從歷史中總結解決現實問題之方案。嚴復的這番認識,正是在這樣的歷史背景中形成的。不過,嚴復對於歷史的強調,主要是相信西方在歷史進化的過程中已經超前,中國亦不能外乎此一進程,只是目前中國國情所限,不能一蹴而就,只能徐圖進取。究其實,此乃將西方的歷史演進視為放諸四海而皆準的“規律”,中國欲求發展,也只能在這一“規律”的範圍內上下求索,這與章太炎對中國歷史自身特色的強調差異極大。因此,章太炎認為嚴復“知總相而不知別相”。區分這兩種不同出發點對歷史的強調,對理解《代議然否論》中暗含的政治與歷史的關係不無裨益。

國情與制度

《代議然否論》的另一個論述重點,就是分析當時中國是否有選舉議員的條件,以及預測若徑直舉行選舉,將會造成怎樣的後果。在極力表彰代議制的密爾那裏,“代議制政體就是這樣一種手段,它使社會中現有的一般水平的智力和誠實,以及社會中最有智慧的成員的個人的才智和美德,更直接地對政府施加影響,並賦予他們以在政府中較之在任何其他組織形式下一般具有的更大的影響”。但章太炎指出:中國土地廣袤,人口眾多,如果舉行選舉,假設國會有700個議員的名額,那麼置諸當時中國的人口總數,將會是六十萬人中選一人,在這樣的比例之下,“數愈疏闊,則眾所周知者,愈在土豪”。原因很簡單,假設讓“賢良”與“土豪”競爭,前者必不及後者富於資財,“土豪”可借財力產生巨大的影響力,讓民眾將選票投給自己。如此一來,“選舉法行,則上品無寒門,而下品無膏粱。名曰國會,實為奸府,徒為有力者傅其羽翼,使得膢臘齊民甚無謂也”。資本與權力的結合,將對民眾造成更大的剝削,並在具備公開選舉過程這一表面上程序正義的幌子之下,進一步剝奪了民眾表達自己政治經濟訴求的條件,這也和中國政治傳統中對豪強兼併的譴責,對均富平等的嚮往嚴重背道而馳。

此外,章太炎認為,如果用是否識字作為選舉標準,當時中國的識字率並不高,那麼大多數不通書面表達方式的民眾將無緣選舉,成為“無聲的大眾”。因此,章氏推測:“滿洲政府歆羨金錢,其計必以納税為權度。”這一判斷,其實與近代西方民主政治的發展若合符契。**近代民主的出現,始於君主向貴族與新興的資產者尋求金錢,於是後者向前者提出一系列條件,保障自己的權利。在這些討價還價裏,個人和集體對國家的要求,個人和集體對國家的權利,以及國家對其公民的義務皆一一確立。只是在近代中國,欲行此政,必須對中國地域廣袤且經濟發展極不平衡有足夠清醒的認識。**對此章太炎指出,中國“地有肥磽,獲有多寡,不容以法令一切等畫之耳”。具體言之,江浙一代農商發達,此外愈往西部,則經濟水平愈落後,因此富裕之地納税繁多,其他地區則依經濟水平之貧瘠而遞減。如果統一制定達到選舉標準的納税數目,那麼將導致“選權湊集於江浙,而西北諸省或空國而無選權也”。如果抬高納税數目的話,更會造成全國範圍內只有有限的人數可以參加選舉,那麼民權云云,形同口號,甚至出現“代議本以伸民權也,而民權顧因之日蹙”之景象。章氏分析,當時娼妓伶優財產較為立憲政治鼓吹奔走的士人多,若制定高額的納税標準,那麼很可能後者無緣議會,前者卻可在政治上粉墨登場。如此一來,政治將淪為借酒食嬉戲引人矚目的鬧劇。凡此種種,顯示出代議制度並不適合中國社會。他質問主張代議制者:“震旦尚不欲有一政皇,況欲有數十百議皇耶?”

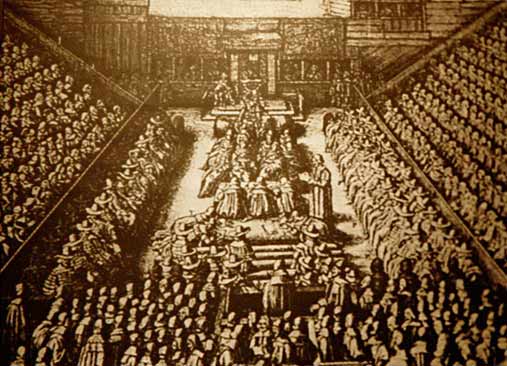

議會辯論

章太炎之所以反覆提及中國國情的複雜,與他對知識的理解息息相關。他自言:

吾嘗以為洞通歐語,不如求禹域之殊言;經行大地,不如省九州之風土;搜求外史,不如考遷、固之遺文。求之學術,所涉既廣,必摦落無所就,孰若迫在區中,為能得其纖悉。

可見,在章太炎看來,作為中國人,首要的任務是瞭解中國的歷史與現狀,這是最為重要的知識基礎,也是一切政治行為的主要根據,後來他在教育領域也大力提倡“本國人有本國的常識”。在辛亥革命成功之後,章太炎不像許多革命黨人那樣對未來信心滿滿,而是強調應“先綜核後統一”:“誠欲統一者,不在懸擬一法,而在周知民俗,輔其自然”,否則“不先檢方域之殊,習貫之異,而豫擬一法以為型模,浮文獷令,於以傳電有餘,強而遵之,則齷齪不適;不幸不遵,則號令不行”。設立制度與執行政策,都要建立在對中國作為一個廣土眾民、各地差異極大這一現實國情有充分體認的基礎上,即“欲更新者,必察其故;欲統一者,必知其殊”。如果是靠一二“遊學他國,講肄科條,而於家邦庶政,什不能曉其二三”之人來主持政局,因襲一二外人之政來施於禹域,那麼就是武斷為政,是“新頑固黨”。民初政局後來一系列鬧劇式的行為,可以説某種程度上印證了章太炎此處的警告。這篇文章雖然寫於民國初建,但他的思想見解,卻是和《代議然否論》裏提及的相關思想一脈相承,從中亦可理解章太炎為何反對在中國實行代議制度。

**在西方啓蒙運動時代,時人對於政治的理解,不是根據歷史與現狀的考察,而是視解決政治問題如同探索自然科學,後者的原理可以直接施之於前者,在理性原則的指導下,各種歷史與現實的差異可以泯除,整個人類生活將呈現一種普遍性,人類問題將一勞永逸地予以解決。這一觀點在19世紀歐洲受到歷史主義的嚴重質疑。不過在晚清時期,許多主動接受新知的士人卻依然深受影響。**梁啓超回憶自己在戊戌變法前後與夏曾佑等人聚談西學的情形,他們覺得“既然外國學問都好,卻是不懂外國話,不能讀外國書,只好拿幾部教會的譯書當寶貝。再加上些我們主觀的理想——似宗教非宗教,似哲學非哲學,似科學非科學,似文學非文學的奇怪而幼稚的理想。我們所標榜的‘新學’,就是這三種原素混合構成”。章太炎晚年在《自訂年譜》中亦言:

時新學初興,為政論者輒以算術物理與政事併為一談。餘每立異,謂技與政非一術,卓如輩本未涉此,而好援其術語以附政論,餘以為科舉新樣耳。

在這樣的知識風氣下,加上救亡圖存的強烈危機感,提倡改革的士人,很難考慮到中國現實的複雜性,更忽視了西洋新説是否真的適合中國的發展。即便認識到一二,也多強調用更大改革的決心與力度便可將其克服。極力主張君主立憲的楊度就宣稱:

今吾國為世界大勢潮流所迫,一切政俗不容不變,所有舊習慣,破壞亦破壞,不破壞亦破壞,不急起而改造之,以圖一勞永逸之偷樂焉,而乃苟且偷閒,暫圖目前之安睡不擾,以此為有秩序,殊不知真秩序不可得,舊習慣又勢難保全,長此擾擾,不動不靜,反真可謂不秩序矣。故吾一言以決之,苟非有文明國家責任政府之後,所謂秩序,必非真秩序也。

可見,在楊度眼裏,當時的中國已到了非改革不可的地步(章太炎亦然,詳下文)。他心目中的“世界潮流”、“文明國家”,具體的現實形象就是當時國力強盛的歐美與日本。在此思慮之下,中國具體的國情、中國地域之間的差異,甚至中國社會自身運轉的邏輯,不是被忽略不計,就是被看成有礙政治改革的“舊習慣”。

**近代西方代議制度出現之初,主要的意義在於分攤賦税以及為地區爭取利益,隨着時間的推演,關於這一制度的爭議也隨之出現,如議員應完全關照地方利益,還是從國家整體出發決定政策,這在代議制發展史上長期爭論不休。此外,隨着資本主義的發展,代議制下的議員,往往代表着某一資本勢力的利益,許多看似充滿神聖性的口號與政綱,不過是特殊利益集團意志的表現,**馬克思在《路易•波拿巴的霧月十八日》中對這一現象有極為闢透的分析。施密特則指出:代議制喪失其內在本質,政黨淪為“社會的或者經濟的權力集團相互對立着,思考着雙方的利益和權力潛能,並在這個事實的基礎上達成妥協和聯合。一個最大效果在於呼籲人們關注眼前利益和激起熱情的宣傳機器爭取着大眾”。不過,由於前文所分析的時代政治心態,晚清趨新之士多視代議制度為振衰起微的良方,而或多或少地忽視了後者在運作過程中對利益、權力、輿論、資本等因素的吸納與操縱。在彼輩眼裏:

代議政體興,鑑於專制政體之害,務反其道而行之,必欲使其國民者,有直接間接參與政事之權,而惟恐一國之政治,為自私自利者之所把持,故特設一機關以廣求輿論,則所謂議院者是也。既有議院,則國民之有政法思想者,如勇夫臨戰場,自喜有用武之餘地。則安得不各整旗鼓,以思競其技也。

作者似未想到,代議制同樣會給“自私自利”之徒假公濟私的機會,而能夠在議會里“有用武之餘地”者,更絕非具備“政法思想”即可,而是很可能被利益集團的代言人所佔據。

圖片來源:視覺中國

反觀章太炎,在《代議然否論》裏,他着重分析在不同的選舉標準之下,不同階層被選舉為議員的幾率。在他看來,靠上級政令強行整齊劃一的選舉,“徒令豪民得志,苞苴橫流,朝有黨援,吏依門户,士習囂競,民苦騷勞”,選出來的人很可能是豪強富户,他更觀察到:“夫賊民者,非專官吏,鄉土秀髦,權力絕尤,則害於民滋甚。”彼輩有自己特殊的利益訴求,這將會更不利於庇護細民。在這裏,他已經認識到選舉背後階級、權力與利益的因素可能會導致代議制度徒有其名,特別是對廣土眾民、經濟發展形態差異極大的中國而言,以上因素將會體現得更加明顯,這無疑是對現代政治極為深刻的洞察。猶有進者,章太炎在當時已經注意到中國被捲入了全球資本主義市場,“自功利説行,人思立憲”,時人提倡代議制之風盛行,與這一時代背景緊密相連。中國資本市場形成過程中出現的現象,即“皙人又往往東走,礦冶阡陌之利,日被鈔略,邦交之法,空言無施,政府且為其胥附,民遂束手無奈之何”,進而促使“富者愈與皙人相結”,在國內外資本主義的雙重壓迫之下,將導致“齊民乃愈以失所”,而在這一過程裏,代議制只會起到推波助瀾的作用。

好制度的標準

在為鄒容的《革命軍》作序時,章太炎認為鄒容之所以使用“革命”而非“光復”,是因為中國“政教學術,禮俗材性,猶有當革者焉”,這雖是對《革命軍》主旨的歸納,但其實也是章太炎自己的政治主張。自從立志推翻清王朝起,章氏就主張未來中國應施行民主政治。在他看來,“以合眾共和結人心者,事成之後,必為民主。民主之興,實由時勢迫之,而亦由競爭以生此智慧者也”。民主在中國的實踐,實屬勢所必至。同時他對集大權於一身的君主並無好感,認為“人君者,剽劫之類,奄尹之倫”。所以,未來的政治領導者周圍必須要有權力監督機制,以防止其肆虐民眾。

在《代議然否論》裏,章太炎設計了一套頗為複雜的制度體系。他強調:“代議不可行,而國是必素定,陳之版法,使後昆無得革更。”具體言之,他主張總統只負責行政與國防,外交上作為國家禮儀的象徵,此外不再具有其他權力。另外,司法獨立,其主要負責人地位與總統匹敵,但凡政治上與社會上的案件,皆由司法部門負責,不受其他權力機構干涉,即使總統觸犯法律,也可依法將其逮捕。立法不由總統干涉,同時杜絕豪民富户參與,由“明習法律者與通達歷史周知民間利病之士,參伍定之”。除了小學與軍事學校,其他教育機構皆獨立,其負責人與總統地位相當,以防行政權力干預教育,因為“學在有司者,無不蒸腐殠敗,而矯健者常在民間”。在任免問題上,章太炎堅持總統任命,“以停年格遷舉之”,按照其任官時間與功績來按部就班地升遷。其他政府官員的正常任命不容總統置喙,除非前者有犯法與過失的行為。若總統或其他官員有瀆職或受賄等罪行,人人得以上訴於“法吏”,由後者傳喚嫌疑人,審理其案情,在量刑標準上,輕謀反罪,以免民眾被肉食者威脅,但叛國罪則重判,特別是割地賣國行為一律處以死刑,以示國家主權不容破壞。在政策執行上,凡必須由總統簽署之政令,一定要與國務官聯署,保證有過失總統與其他官員共同承擔,杜絕諉過於下。每年將政府收支情況公佈於民,以止奸欺。因特殊原因需要加税時,讓地方官員詢於民眾,可則行,否則止,若正反意見相差不大,則根據具體情況處理之。在正常情形下,民眾不須推舉議員,只有面臨外交宣戰等緊急時刻,則每縣可推舉一人來與聞決策。可以説,在《代議然否論》裏,章太炎粗略描繪了一幅他心目中未來中國理想的政經制度。

章太炎強調:“吾黨之念是者,其趨在恢廓民權。”他否定代議制,並非質疑民主的價值,更非為舊體制饒舌辯護,而是堅信在代議制之下,民權並不能真正得到伸張,所以他嘗試設計一套能夠真正保障廣大民眾基本權利,代表廣大民眾切身利益的制度。在他看來,這一新的制度所體現的精神,一為“抑官吏,申齊民”,一為“抑富強,振貧弱”。在戊戌變法期間,梁啓超等人提倡興民權之前,先興紳權,強調士紳應擔負起救亡圖存的政治責任,梁氏及其同好所任教的湖南時務學堂,就是這一思潮的具體實踐。一開始,章太炎亦參與其中,鼓吹變法,認為“變郊號,柴社稷,謂之革命;禮秀民,聚俊材,謂之革政”,希望能“以革政挽革命”。“義和團運動”之後,章太炎對清廷一系列乖張舉動痛加抨擊,立志走革命之路的同時,對以士紳為代表的“秀民”、“俊材”也深感失望,認為後者不能完成救國救民的時代任務。對基本來源於士紳階層的新式學生,他也認為不過是“知識愈開,則志行愈薄,葸怯愈甚”,彼輩高談新政不過是借《詩》《書》以發冢,用來博取名利而已。因此,他將革命擔當者的重任寄託到廣大民眾身上,在《革命道德説》等文章裏,章氏強調只有下層的民眾才最具備道德水準,最富於革命鬥志,他希望的革命,是喚起廣大民眾共同參與的政治運動,抨擊豪右、富民在政治與經濟上的剝削與壓迫,在這一點上,他揚棄了戊戌變法以來改革派的政治主張。

此外,近代中國士人瞭解、接受西方代議民主制度,很大程度上是從“通上下之情”的角度來着眼的,即視其為可有效將“民情”上達天聽,使君臣上下溝通無礙,達到為政以公,並在此基礎上實現有效的社會動員。但依章太炎之見,基於從廣大民眾角度思考政治問題的立場,代議制度會異化為統治集團與地方豪強聯合起來壓迫底層平民的暴力機器,並且在形式主義的選舉之下,這種壓迫還披上了合法化的外衣,被視作符合歷史進程的“公例”。正如論者所言,在章太炎筆下,代議制原是為了擴大民權,但實則卻將經濟上的不平等擴大到政治上的不平等,造成新的社會等級結構,並進一步加強了國家權力對基層社會的政治與經濟控制。因此,章氏在制度設計中,對掌握權力與資本的羣體有十分嚴格的限制與監督,就是要防止後者侵犯廣大民眾的利益,讓“民權”能真正在政治行為中體現出來,此即“建國設官,惟衞民之故,期於使民平夷安穩,不期於代議”。

**值得注意的是,在章太炎的制度設計裏,司法體系的執行者被稱之為“法吏”。關於這一羣體,章太炎認為與中國古代的法家傳統一脈相承。在他看來,太古治民之官,獨有士師,隨後由士師分其權,長民者謂之吏,治事者謂之司,法吏之職,由是焉出。**因其擅長書契文史,故聽訟決獄,亦有兼顧,公牘往來,潤色文字,尤非法吏莫能為,久而久之,其地位在整個職官體系中愈顯重要,同時形成了獨具特色的政治傳統:

鋪觀載籍,以法律為《詩》、《書》者,其治必盛;而反是者,其治必衰。且民所望於國家者,不在經國遠猷,為民興利,特欲綜核名實,略得其平耳。是故韓、範、三楊為世名臣,民無德而稱焉。而宋之包拯、明之況鍾、近代之施閏章,稍能慎守法律,為民理冤,則傳之歌謠,著之戲劇,名聲吟口,愈於日月,雖婦孺皆知敬禮者,豈非人心所尚,歷五千歲而不變耶?

影視作品中以吏起家的況鍾 圖片來源:紀錄片《蘇州史紀》

在章太炎看來,**法家傳統對中國古代政治的有效運作助益良多,特別是其中顯現的“綜核名實”、“為民理冤”等特點,在今世真正能體現民眾利益的民主制度中同樣可起到積極的作用。**在刊登《代議然否論》之後不久,章氏1910年在《學林》雜誌上發表《秦政記》一文,表彰秦政打擊封建貴族,保障社會流動得以維繫,使“宰相必起於州部,猛將必發於卒伍”,讓真正有基層行政經驗的人進入領導階層,促進官員隊伍的不斷更新,這些觀點可視為對《代議然否論》的補充與完善。總之,章太炎心目中的良法美製,是將中國古代的制度傳統與近代對平等、民主等政治理想的訴求有效結合,既否定了中國古代帝制,又克服源自近代西方的代議政治之諸弊病。

在《代議然否論》裏,章太炎還指出:“今之務在乎輯和民族,齊一語言,調度風俗,究宣情志”,讓“民族親如昆弟”。近代中國的民族國家建設,首要任務在於維持秦漢以來的大一統國家政權,特別是清代形成的領土版圖,動員廣大的社會力量,抵抗帝國主義對中國領土與主權的侵蝕,讓中國擺脱日益加劇的危機,走向獨立自主。許多現代性因素在中國的展開,都與這一時代主題息息相關,也只有促進了這一過程,才能具備基本的合法性。章太炎所大力倡導的民族主義,正是在這一背景下進行的。所以他強調:“今外有強敵以乘吾隙,思同德協力以格拒之,推其本原,則曰以四百兆人為一族,而無問其氏姓世系。為察其操術,則曰人人自競,盡而股肱之力,以與同族相系維。”基於此,章太炎認為如果為了推行代議制而實行美國式的聯邦制,將會人為地製造中國各地相互隔閡,特別是“濱海通商之地,其民羯羠不均,顧有反賤其宗國,而厚愛歐美人者”。這樣的區域如果擁有過多自治的權利,中國認同將會進一步稀薄,極不利於凝聚人心,維繫國家統一。換言之,民主政治的實現,應立足於中國作為大一統國家能夠有效運作的基礎上,而非與這一基本前提相背離。

結語

姜義華老師曾指出:“章太炎批判代議制度與立憲運動,絕非企圖維護保持中國古老的封建君主專制制度,恰好相反,他所追求的,乃是創建一種具有名副其實的民主精神的新的政治制度。”在清末的政治論爭中,如何設計一套新的制度,成為各派政治力量所關注的重點。但不論其紛爭的具體面向有何差異,基本都把源自近代西方,或者效仿近代西方的日本之制度作為政治改革的藍本。章太炎卻迥異於此,他通過比較中西曆史流變的差異,深入分析中國廣土眾民、發展不平衡的嚴峻現狀,希望能設計一套符合中國歷史與現狀,體現真正的人民民主的政治體制。章太炎在《代議然否論》中對中西制度、中國現狀、政治與社會經濟的關係,皆有比較深刻的解析和探討,可以説,這篇文章避免了在討論政治問題時採取簡單的強行比附與深閉固拒,增進了晚清政治論爭的深度與廣度。

當然,在清末民初充滿緊迫感的歷史環境裏,章太炎的這套制度設計其實並不完善,如何在限制政治權力的同時保證基本的國家能力,立法過程中所謂“周知民間利病”之士怎樣推舉,如何判斷其是否真的“周知”,國家若不主導教育,那麼如何在列強出於政治目的的文化輸出,培養在華代言人的條件下保證國民基本的政治與文化認同,凡此種種,章太炎並未加以更多的考慮。此外,這套理想的制度如何在具體的歷史條件下實現,章氏亦未曾説明。不過即便如此,章太炎在制度問題上對歷史與國情的反覆強調,體現出他堅持政治實踐必需從中國實際出發進行思考的特點。作為一份思想遺產,這對後來的中國革命有極為重要的影響。毛澤東1949年在新中國成立前夕指出:

任何思想,如果不和客觀的實際的事物相聯繫,如果沒有客觀存在的需要,如果不為人民羣眾所掌握,即使是最好的東西,即使是馬克思列寧主義,也是不起作用的。

正如恩格斯所説的,德國工人運動是德國古典哲學的繼承者。作為近代對中國傳統有全盤闡釋,對中國未來有系統探索的思想家,章太炎的政治思想與毛澤東關於馬克思主義中國化、中國革命的方針與路線的思考,在基本思路與內在邏輯方面頗有一脈相承之處。就此而言,中國傳統與中國革命之間的關係,或許還有不少值得仔細梳理之處。

本文原刊於《華東師範大學學報(哲學社會科學版)》,觀察者網經作者授權轉載。