托馬斯·托爾漢姆:我在星巴克的一個神奇發現

我2007年參加了普林斯頓大學的外教項目,去廣州教高二。我是社會心理學家,所以我一直在觀察我周圍人的行為。我在廣州注意到了一些小細節:

1.當地超市比美國的要窄,很容易不小心碰到別人。在美國的時候,碰了以後,一般對方會説“sorry”。在廣州的時候,我發現碰了以後,對方看起來有點緊張,不説話就悄悄往相反的方向走。

2.跟我廣州朋友聊天的時候,我感覺他們經常在腦子裏想下一步,比如“如果我説A,他可能會不舒服,所以我先不説”。

3.可是過了幾個月我跟我的美國室友David去了哈爾濱。在哈爾濱的博物館,一個員工讚美我們的中文:“你們的中文很好!但是你的中文(指着我),比你的中文(指着David)好”。我和David就尷尬了。好像員工沒猜到那麼説會讓我們不舒服。

4.過了一年,我去北京當自由投稿者和學古代漢語。到北京第一天,我從機場坐出租車去學校。要下車的時候,出租車靠邊停了,不巧別了一位騎車的60多歲的爺爺。這個爺爺特別不高興,開始罵司機。我在後面拿着行李,每多花一秒鐘整理行李,司機就多被罵一秒鐘。

當時我想,“Wow,在北京,避免衝突好像沒有那麼重要”。我在中國生活幾年內,我一直在觀察到這些區別,然後一直在想為什麼會有這些區別。

大米

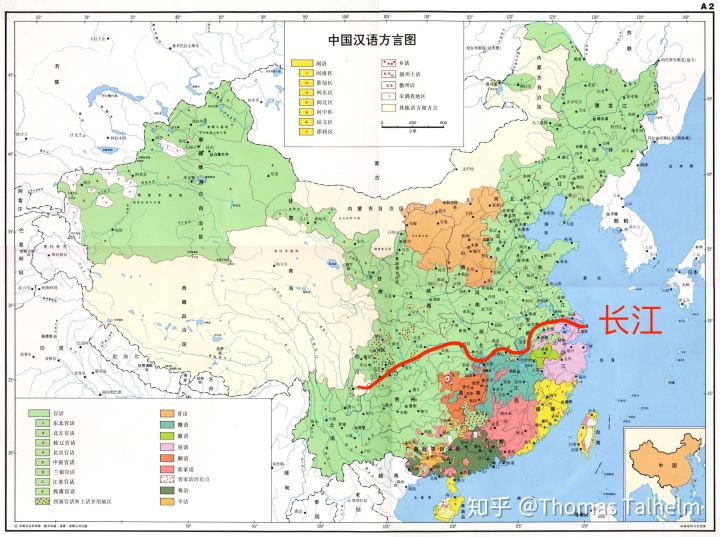

我在北京語言大學旁聽一個研究生的方言課,看到一個地圖。老師在講中國某一些地方,”手“是專門指hand,但是有的地方也可以指arm(胳膊)。

他給我們看地圖的時候,我很吃驚。專門指hand的地方几乎都是長江以北,也可以指arm的地方是長江以南。

已經過了十年,所以我可能記不清了。我試圖找這個地圖,都找不到,不確定是不是存在。可是地圖的分佈跟中國的方言圖很像:

我們心理學家經常測一些很模糊的東西。我測一個人的集體主義之後,我就能100%確定這個人的集體主義程度嗎?很難。

所以我要了解文化差異的時候,我覺得先看語言就清楚一點。如果這些人是這麼説的,那些人是那麼説的,那我猜文化差異會沿着這些線。至少可以初步猜測。

所以我看到這個地圖的時候,初步猜測是我感覺到的南北文化差異可能也是這麼分的。那這條長江呢?它代表什麼呢?

我第一個想法是個邊界。比如印度和中國為什麼那麼不一樣?是因為中間有山,兩邊不容易接觸。

可是長江不算什麼界限,小船就可以渡過。

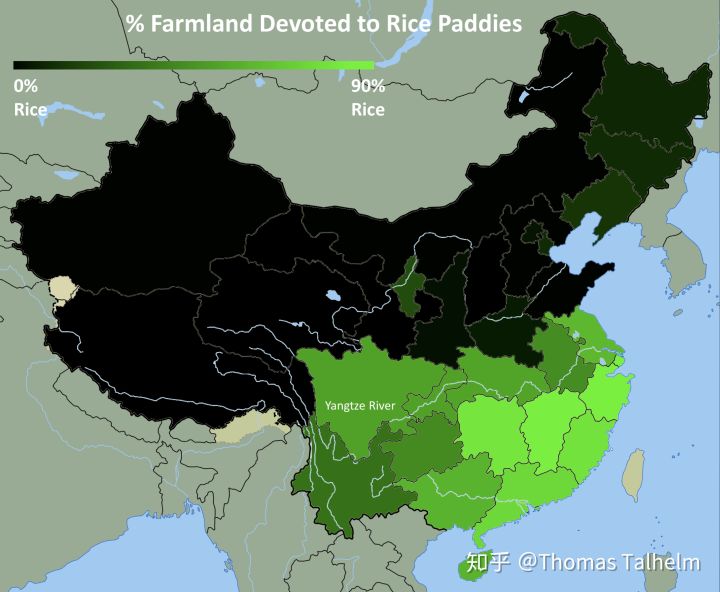

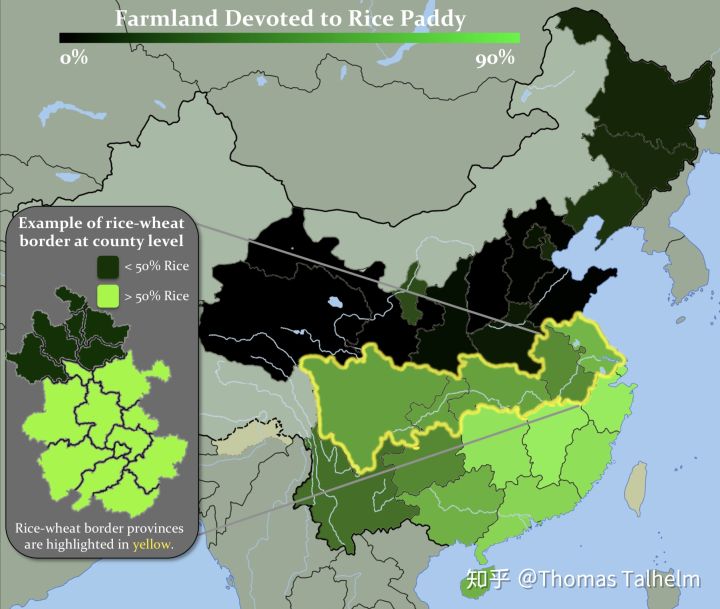

所以不是邊界。後來我發現長江大概是種水稻和小麥的分界線:

那種水稻跟心理學有什麼關係?我開始研究傳統種水稻的方式,比如費孝通訪問水稻村子的研究。我發現,種水稻有兩個跟小麥非常不一樣的地方:

1.水稻的工作量要比小麥高大概兩倍。

2.水稻在水裏長得更快,所以很多種水稻的地方需要弄灌溉系統來控制水量。

為了做到這兩點,訪問傳統種水稻的村子的人類學家發現,種水稻的農民會互相分擔工作量,比如我這周幫你種地,你下週幫我種地。這樣人和人互相依賴程度更高。

然後為了弄灌溉系統,種水稻的農民需要協調用水量,什麼時候加水,什麼時候放水,還要協調灌溉系統的維修。所以當一個像牛仔那麼自由的水稻農民就不行。

測試

後來我到University of Virginia(弗吉尼亞大學)讀博士,決定用心理學的方法來測來自不同的地區的人,看看(1)是不是真的有這些差異還是隻是我想象的,(2)這些差異是沿着水稻和小麥的界限嗎?

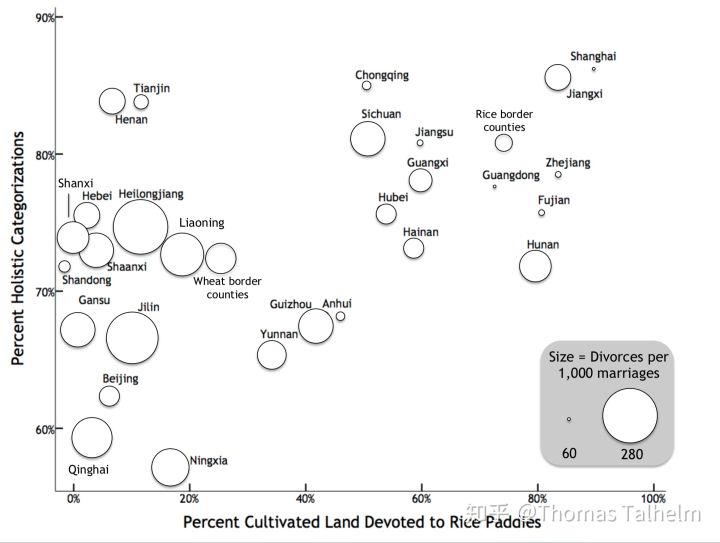

一開始我是偷偷地去做,因為我覺得我的導師和其他研究者可能會覺得我的想法有點奇怪。我花了幾年進行研究,我總共測了1000多個來自各地的大學生,測了他們的文化思維方式,個體主義和朋友/陌生人的區分。

看看東方思維方式結果(心理學家叫這個“holistic thought”),來自種水稻省的學生更高。

統計上花了很多時間來比較其他解釋原因,比如經濟發展程度、温度、城市化、跟遊牧民族的交流(比如蒙古族)等等。水稻不是唯一有效的變量,但是能夠解釋一部分差異。

比較水稻和小麥的分界線也很有意思,因為這些地方距離不遠,温度等其他變量差異不大,但是一邊種水稻,一邊種小麥。結果發現這些地方也有文化差異。我來自江蘇的朋友也跟我説過,他們會説“蘇北”和“蘇南”的同學不一樣。

星巴克

好吧好吧,問題是星巴克。我做完這篇研究之後,我想用更貼近真實生活的測試方法。在實驗室做的問卷和任務比較容易控制,但是跟日常生活連接起來不容易。所以我當Fulbright獎學金學者的時候,在想:怎麼做日常生活測試呢?

有一天我在北京師範大學對面的咖啡館工作。桌子和椅子像這樣:

一個客人站起來要走的時候,椅子往外挪了。過了幾分鐘,一個服務員走過來了,側了一下身就過去了,沒動椅子。

當時我腦子裏亮了燈泡。

Aha!這個像文化心理學家説的差異:個體主義文化的人(比如美國人)遇到問題的時候,更傾向於改變環境。來自集體主義文化的人(比如日本)傾向於改變自己來適應環境。這個椅子實驗正好可以在中國南北的咖啡館都做。

所以我開始設計我的挪椅子實驗了。我選擇只去星巴克因為(1)很多城市都有,(2)南方北方的星巴克環境、顏色什麼的差不太多,所以環境在一定程度被控制。

我在星巴克用了那種比較輕的、木頭做的椅子,把兩個椅子挪到一起。

為了控制椅子之間的距離,我用了我的腰的寬度為標準:

這樣的距離可以過,但是要側身。

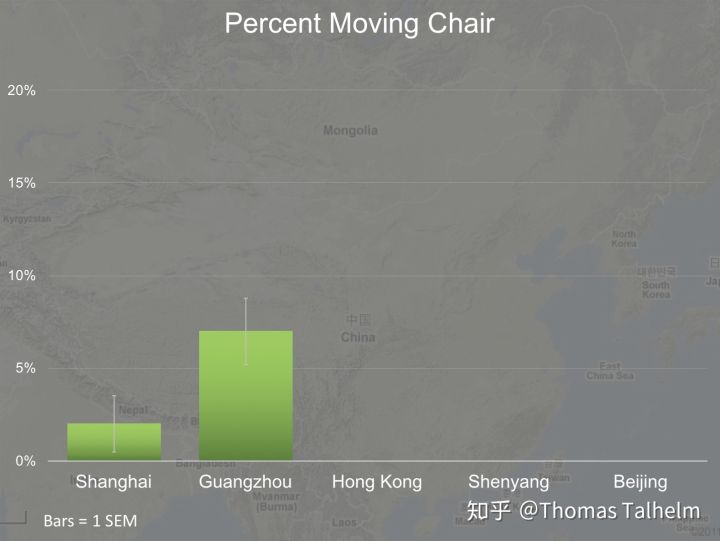

我先去了上海和廣州,每個地方測了(麻煩了)大概100個人。結果只有大概5%的人挪椅子!

我原來猜南方會比較低,但是這意味着100個人當中,我看到90多個人側身不動椅子。我看到兩個情侶一個一個排隊過去,我看到商場拿着兩個購物袋的人把購物袋抬起來過去!

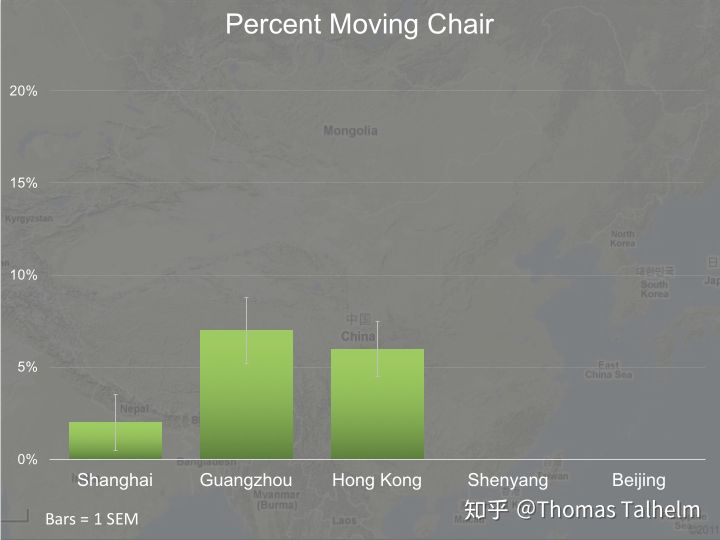

後來我去了香港。作為測試地點,香港比較有意思,因為是在水稻文化區,但是又那麼發達,而且受過西方文化的影響。結果香港跟廣州差不多,挪椅子只有大概5%。

在這個時候我開始有點擔心。如果我亂創造一個實驗方法,是個冒險的事。有可能花了那麼多時間,給幾百位星巴克客人添加麻煩之後,發現誰都不挪椅子。是不是我來自美國的腰太寬了?

所以我在北京開始收集數據的時候,很焦慮。我在第一個星巴克(在新東路)開始“設計”椅子。一般設計椅子的時候,我沒有一下子挪到一起。我不想那麼明顯,不想讓客人知道有一個歪果仁在星巴克挪椅子。

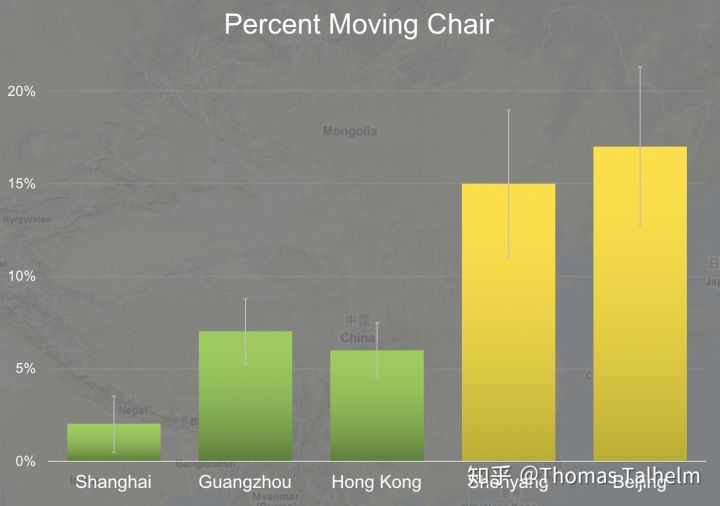

所以第一個人過來的時候,第一對椅子只挪了大概70%。第一個人是阿姨,可能50歲。她看到椅子的時候發出聲音,“哼”,然後兩個都挪了!

“Ahhh……”我放心了。北方人是這樣。

在北京和瀋陽收集完數據,大概15%的人挪椅子了。

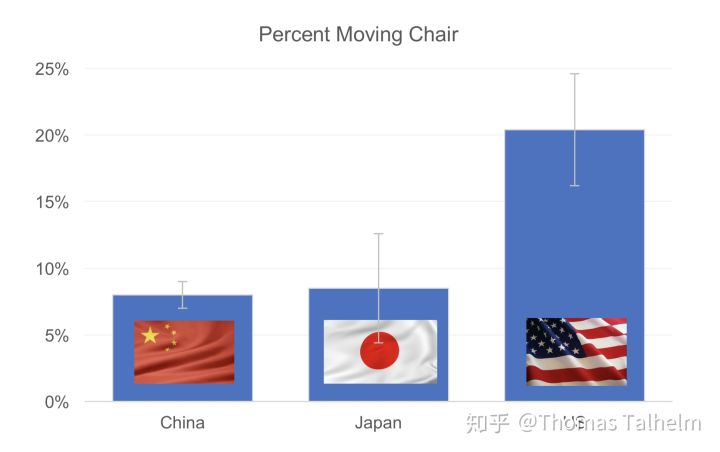

因為這個任務是我亂創造的,我試圖做一些驗證工作。所以我拿了兩個比較著名的集體主義和個體主義國家做對比實驗:美國和日本。結果日本人像中國南方不挪椅子,美國人挪椅子最多。

這些差異肯定是水稻和小麥產生的嗎?這個很難説。我在文章裏比較了不同的變量。如果感興趣,我建議仔細看兩篇原文(實驗室,星巴克)。有很多因素;水稻只是一部分。

文化是一個很大、很複雜的現象。如果有年輕的研究者想研究文化差異,這個領域大部分還是一片空白,有很多值得研究的東西。

星巴克和種地有什麼關係?

拿星巴克作為實驗室比較有意思,因為(1)這些客人的生活離種地很遠,可是文化不容易改變。有時候一些莫名其妙的歷史因素還是會影響我們的行為。(2)如果要講中國不同區域的文化,最流行的是大城市和農村的差異,或者沿海發達地區和內地比較。

可是這些差異跟城市化完全沒有關係。我最早觀察到這些差異的時候是在廣州(幾千萬人口發達城市,比我長大的EastLansing,Michigan要大很多)和北京(也是幾千萬人口發達城市)。

就算我們只看中國的大城市,還是會有有意思的文化差異。經濟發展不是一切(即使在國際連鎖店!)。

P.S.

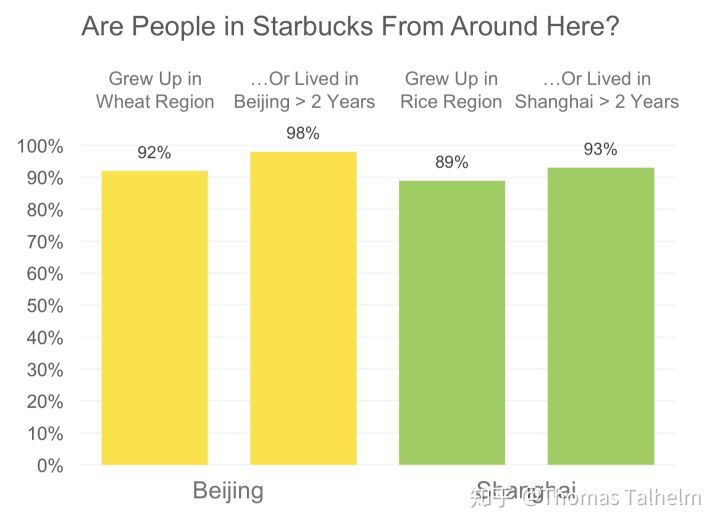

對了,有人問過我:在北京星巴克的人很多是外地來的。怎麼就假設都是北京人?

大米理論有一個狡猾的好處:在北京的人不一定要是北京人。只要他們來自小麥地區就行。

不過,為了確定,我做了小調查,問了大概50個北京星巴克客人是在哪裏長大的。結果大概60%是在北京長大的,再加上30%是在小麥地區長大的,所以90%是小麥人。在上海差不多,89%是來自上海或其他水稻地區。

研究原文:http://advances.sciencemag.org/content/4/4/eaap8469

(本文為芝加哥大學行為科學助理教授、Smart Air創始人Thomas Telhelm在知乎問題“你在星巴克有哪些神奇的發現?”下的回答,觀察者網已獲作者授權轉載。)