鄭戈:在諸神相爭的世界,如何做一枚中立的蛋糕?

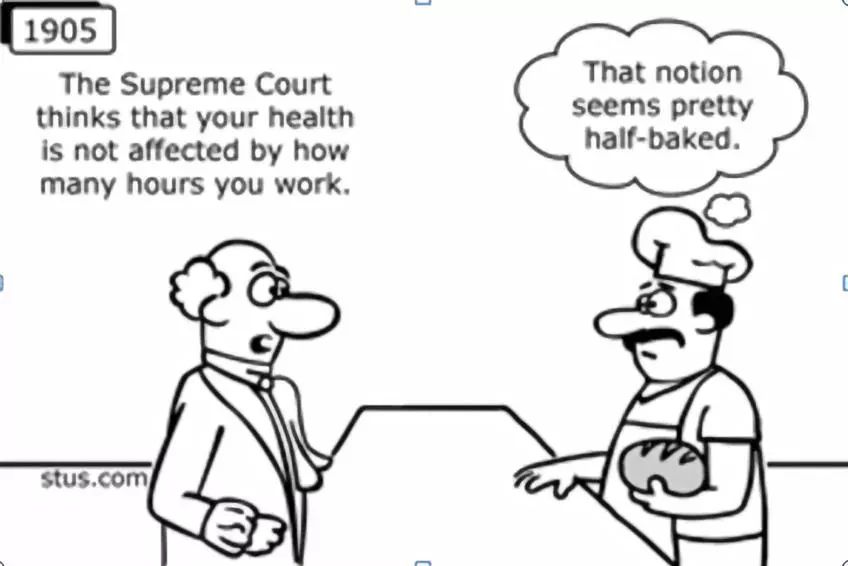

蛋糕店不是頭一回成為美國里程碑式憲法判例的主角了。早在1905年,紐約州優提卡城的蛋糕店主約瑟夫•洛克納便在美國最高法院贏了一場官司,他同僱員之間的“契約自由”得到尊重和保護,不受紐約州勞動法最低工作時間條款(每週60小時,或每天10小時)的約束。如今,洛克納案已經成為美國憲法史上最著名的“反先例”之一:如果你不想在美國憲法問題上顯得非主流,你就得對它批判一番。

如果Peckham大法官按照Lochner的代理律師Frank Harvey Field和Henry Wewvsiann的思路,在平等保護上做文章,而不是援引“契約自由”來做判決理由,爭議恐怕會小很多。第十四修正案要求各州“不得拒絕給予任何人法律上的保護”,單單挑出糕餅店來規制,有違平等保護。

此案中後來成為“先例”的是霍姆斯大法官的異議:“我認為此案的判決依據是一種本國的大多數人都不接受的經濟理論……憲法無意體現某種特定的經濟理論,無論它是家長主義的、強調公民與國家間的有機結合的還是自由放任主義的。它是為觀點迥異的人民訂立的,我們碰巧認為某些意見是自然的、熟悉的抑或是新奇的乃至令人震驚的,這種偶然性不應當影響我們判斷體現這些觀點的立法是否與美國憲法相沖突。”

霍姆斯敏鋭地指出了一個問題:無論是試圖保護工人權益和公共健康與安全的州立法,還是試圖保障工人出賣勞動力的自由和僱主使用工人的自由的最高法院,都不是中立的,都是按自己的設想來塑造社會現實。

因此,剩下的問題只是:誰有權這麼做?沒有民意基礎的法院顯然無權將自己的意志凌駕於州立法機關之上,哪怕是以憲法的名義。用卡爾•波蘭尼在《大轉型》中的表述來説:“自由放任政策是被計劃出來的”,“自由放任主義一點兒也不自然;如果任由事情自生自發地發展,自由市場永遠也不會出現”。政府在各種“整全性信念體系”(comprehensive doctrines)之間的中立性,這一羅爾斯在《正義論》中提煉出來的自由主義憲制的核心原則,是一個虛構。

霍姆斯大法官(1841-1935)

有趣的是,在使同性婚姻在全美範圍內合法化的Obergefell v. Hodges (2015)一案中,由首席大法官羅伯茨撰寫、斯卡利亞和托馬斯兩位大法官加入的異議援引了Lochner案中霍姆斯和哈蘭(這裏是指第一位哈蘭大法官,John Marshall Harlan, 1833-1911,是第二位也叫John Marshall Harlan的哈蘭大法官[1899-1971]的爺爺)兩位大法官的異議作為不同意法院意見的理由。

羅伯茨大法官指出:在過去六年裏,已經有十一個州加哥倫比亞特區通過立法承認了同性婚姻的合法性。正如霍姆斯大法官在洛克納案中所言,憲法是“為觀點迥異的人們制定的,而哈蘭大法官也寫道:“法院不關注立法的智慧或政策。”所以法院不應該在其他州的立法機關還沒有采取立法行動改變本州對婚姻的定義時倉促介入,將自己的意見強加給它們。

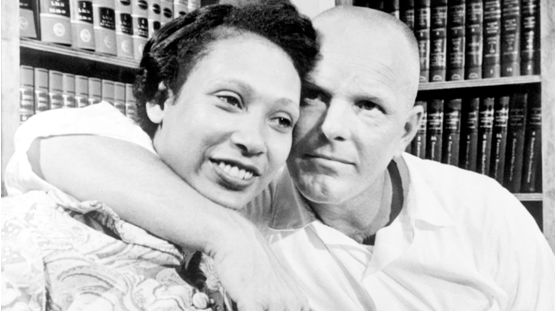

在Obergefell v. Hodges (2015)案中,肯尼迪大法官所撰寫的多數派意見則把同性婚姻視為婚姻自由的應有之義,進一步擴展了Loving v. Virginia(1967)的判決理由:“是否與屬於另一種族的人結婚的自由屬於個人,不受政府幹涉。”

這看起來倒像是沿襲了Lochner案法院意見的思路:將一種憲法中並不存在的自由解釋成基本自由,並藉以推翻民主立法程序制定的法律。平等不是主要考量因素,即使提到平等,也是羅爾斯《正義論》中正義的第一原則所言的平等,即平等的自由,異性戀者所享有的婚姻自由不能將同性戀者排斥在外。緊追美國步伐的我國台灣地區司法院大法官們,在2017年的釋字第748號憲法解釋中,也將同性婚姻視為“婚姻自由之平等保護”的題中之義。

愛訴弗吉尼亞案中的愛氏夫婦,Mildred and Richard Loving

科羅拉多州也不是第一次在涉及同性戀問題的憲法判例中閃亮登場了。在1996年的Romer v. Evans案中,同樣由肯尼迪大法官執筆的法院意見在一開篇處便引用了第一位哈蘭大法官在與洛克納案一樣臭名昭著的Plessy v. Ferguson(1896)案中的異議:憲法“既不知道也不容忍公民之中的等級區分。”他明確指出:在涉及公民權利的案件中,這句話表明了對“法律中立性”原則的堅守。

此案宣佈科羅拉多禁止賦予同性戀者特殊保護的州憲第二修正案(Amendment 2)違反美國聯邦憲法。但是,正如斯卡利亞大法官在此案的異議中所寫道的:“暗含在本院意見中的原則是:如果某人被賦予了法律之下的平等待遇,但卻不能像其他人那樣獲得優待,他就是被剝奪了法律的平等保護。如果僅僅把這一據稱的違反‘平等保護’的邏輯明確陳述出來還不足以駁倒它,我們的憲法原理就已然是蠢入膏肓了(our constitutional jurisprudence has achieved terminal silliness)。”顯然,斯卡利亞大法官認為,中立性原則在這裏是被反用了。

斯卡利亞大法官(圖左)和肯尼迪大法官(圖右)

在本州的“第二修正案”被宣佈違憲後,科羅拉多州開始出現給予同性戀者特殊保護的法律。比如蛋糕店案中所涉及的《科羅拉多州反歧視法》(CADA)條款:“任何人基於殘疾、種族、信念、膚色、性別、性取向、婚姻狀況、原籍國或祖先等因素而直接或委婉地拒絕、撤回或阻礙某人或某羣體充分和平等地享受以公眾開放之場所的商品、服務、設施、私享、優待或住宿均屬非法的歧視行為。”科羅拉多也是在Obergefell案之前(2014年)便已承認同性婚姻合法性的州之一。

“蛋糕案”中的同性伴侶:Craig 和 Mullins

平權是一種需要政府付出積極行動的社會改造事業,而不是公民享有的消極自由。這種社會改造事業需要支持這項事業的人們付出巨大的犧牲,美國內戰和布朗案之後的美國民權運動將這種犧牲展現到了極致。將同性戀婚姻解釋成一種“自由”,其必然結果就是你有自由結你的婚,我有自由拒絕為你結婚提供服務。

在2015年的Obergefell v. Hodges案中,也是由肯尼迪大法官執筆的法院意見中以同性戀者選擇結婚對象的自由為名宣佈密歇根、俄亥俄、肯塔基和田納西等州將婚姻定義為“一男一女之結合”的法律違憲,從而使同性婚姻在全美國合法化。但此後,為數不少的州藉助自己的《宗教自由光復法》(RFRA)允許公民行使自己的宗教自由,拒絕為同性戀婚姻提供服務。劉晗在他關於蛋糕店案的評論中指出了此案與墮胎案(Roe v. Wade)之間的關聯,而我想指出的此案與布朗案之間的關聯(或背道而馳)。

在布朗案(Brown v. Board of Education, 1954)中,法院認為各州教育系統安排的黑白分校“當然不平等”(inherently unequal),從而推翻了“分離但平等”這一此前十分普遍的做法,斷然指出這種做法在公立學校系統“沒有任何容身之處”。法院作出這種判斷的根據是某些有爭議的科學發現,比如分校制會使有色人種學生產生自卑感,從而妨礙他們的教育和心智發展。

但布朗案的判決遠沒有一勞永逸地解決種族隔離問題。1957年9月4日,當黑人女孩伊麗莎白•埃克福德(Elizabeth Eckford)試圖行使自己的法定權利進入阿肯色州小石城中心中學的時候,她被一羣白人羣眾(暴民?其實只是普通人,包括家庭婦女)圍堵辱罵,揚言要對她施以私刑(這在當時絕不是一種説説而已的單純恐嚇)。最後她被阿肯色州國民衞隊攔住不讓進入校園,只得返回巴士站乘車離開。

一張白人女性Hazel Bryan對默默忍受這一切的黑人女孩橫加詛咒的照片藉助媒體流傳開來,在主流的白人羣體中間也引起了對黑人女孩的同情和對白人“暴民”的義憤。這在很大程度上促進了民權運動的推進。埃克福德並不是孤零零的一人,她是“小石城九人”(Little Rock 9)中的一員,而這九位黑人學生是受到“全國有色人種協進會”(NAACP)支持特意挑戰只收白人學生的中心中學的。此後,艾森豪威爾總統調動美國空降兵101師護送小石城九人入學,才戲劇性地打破了這一僵局。

與布朗案不同的是,蛋糕案通過在兩種自由(同性戀者的婚姻自由與基督徒烘焙藝術家的宗教自由)之間維持中立立場而拒絕作出像布朗案那樣斷然的價值判斷。此案所涉及的同性伴侶之一方查理•克瑞格的媽媽德比•芒恩在《時代》上發表的一篇題為“當有人拒絕給你兒子做婚禮蛋糕的時候,你會怎麼想”的文章裏曾明確指出:“這個案子關係到的不是一塊蛋糕。它所關係到的也不是藝術表達。它關乎歧視!”

而肯尼迪大法官在判詞中沒有提到同性戀者作為少數派在社會中遭遇的普遍歧視,而描繪了一幅基督徒蛋糕店主孤零零地面對同性戀者違背其宗教信仰的要求以及帶有敵意的科羅拉多州民權委員會官員的冷嘲熱諷的畫面。

顯而易見,這種建構憲法問題的方法深受赫伯特•維克斯勒(Herbert Wechsler)的“邁向憲法的中立原則”一文的影響。維克斯勒認為布朗案把分校制描述成平等權問題是錯誤的,正確的做法是把它理解為“結社自由(freedom of association)”問題。黑人有選擇跟白人同校或分校的自由,白人也有選擇拒絕或同意跟黑人同校的自由,法院應該在這兩種“結社自由”之間保持中立,而不應當一股腦地強行要求所有公立學校接收所有種族的學生。

反歧視是一項需要政府強行推進的事業,是一項抬高弱者壓低強者的事業,而不是一項中立的事業。蛋糕案的判詞把虔誠的基督徒蛋糕店主和前來訂製蛋糕的同性戀伴侶都構想成孤零零的個體,從而論證民權保護機關應當如何在他們之間保持中立,卻迴避了基督徒和同性戀身份在美國意味着什麼,這兩種身份各自嵌入在何種羣體和社會結構之中,兩者之間的力量對比是何等懸殊(當然,到底誰強誰弱有待分析和討論,比如反同人士完全可以説同性戀者佔據了政治正確的高地,打壓得他們在公共領域毫無話語權)。

肯尼迪大法官撰寫的法院意見,顯然以“中立”之名給同性戀者的平權事業澆了一盆冷水。

(本文獲授權轉載自微信公眾號“雅理讀書”)