李鵬|九州圖式與近代困境:傳統王朝國家語境下的歷史地圖編繪

自漢晉以來,歷代王朝知識階層所編繪的各類歷史地圖層出不窮,或為解經之用,或為讀史之助。這種基於“王朝地理學”話語體系中的歷史地圖編繪,往往帶有論證傳統政治空間秩序的意義,成為王朝意識形態的重要組成部分。特別是在晚清危殆的政治局勢下,通過對古今政區沿革空間的刻繪,總結其中“治化興替,利病之由,形勢輕重,兵家勝負之跡”,進而鞏固王朝統治,這不僅是19世紀後半期中國歷史地圖編繪的主要目的,亦是傳統中國沿革地理學興盛的標誌。

其中,楊守敬等人編繪的《歷代輿地沿革險要圖》與《歷代輿地圖》,在遠紹道鹹學風之基礎上“創為讀史地圖”。該圖比此前任何一套歷史地圖都更為詳盡準確,堪稱是傳統王朝國家語境下最權威的歷史沿革地圖集。

楊守敬

細究以楊圖為代表的中國傳統歷史沿革地圖文本,可知其編繪方式有如下三個特點:

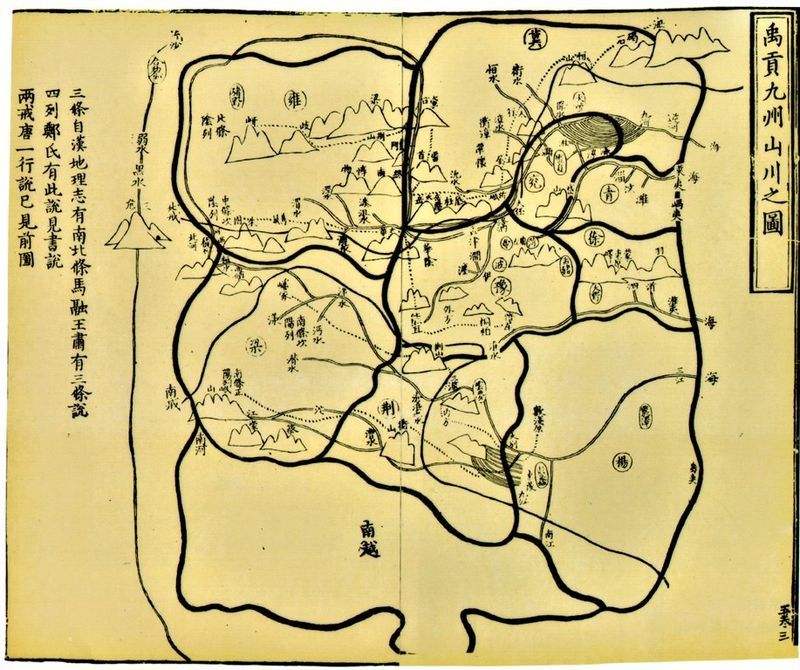

一是首崇“九州”,即在開篇闡釋《禹貢》九州的大致範圍,並以山川為綱,“茫茫禹跡,畫為九州”,作為華夏地域空間的法統性開端。

二是以朝代為綱,以歷代正史《地理志》所載王朝政區疆域作為圖繪內容,通過描繪歷代王朝版圖內地理沿革的空間過程,來確認王朝空間秩序由高到底的層次性。

三是附以歷代“四裔圖”,通過對古今“華夷秩序”的描繪,來確定“中心一邊緣”文明圈層的差序格局。也就是説,中國傳統歷史沿革地圖的編繪,作為王朝國家疆域秩序與政區定位的時空檔案,其上溯九州是為説明王朝疆域的法統背景;正面標示歷代正史地理志所繪疆域則是象徵王朝正統性的地理框架;對歷代周邊蠻夷分佈的描繪則是王朝“大一統”背景下“天朝萬邦”政治秩序的有力體現。這種基於王朝國家話語下的中國傳統歷史沿革地圖編繪,通過對華夏空間“正統性”與“華夷秩序”的強調,進而建構出以中原王朝為核心的“九州圖式”,這成為帝制時代評價王朝“疆域空間”正統性的核心話語。

**以楊圖為代表的傳統歷史沿革地圖的編繪,往往重點描繪長城以內中原王朝的疆域空間,而對周邊民族地區的描繪甚少涉及,即使偶有論説,亦是一種陪襯與點綴,故王朝國家語境下歷史沿革地圖的編繪雖蔚成大觀,隱含的卻是中國傳統士大夫階層的“漢族空間”中心意識。**然而,在晚清業已開始的民族國家建構中,這種基於王朝國家秩序的歷史沿革地圖編繪,不可避免地走向近代困境。

這種困境表現在時間層面,就是要突破傳統王朝國家承續的歷史循環結構,展示現代民族國家建構的必然性;表現在空間層面,就是要突破傳統疆域敍述中有邊無界的“疆域空間”論證現代中國“領土空間”主權建構的合法性;表現在主體層面,就是要突破以漢族為中心的主體敍述模式,展示中國境內各族羣經歷了怎樣的融合過程,最終成為統一的“中華民族”的主體過程。

最早注意到傳統歷史沿革地圖編繪侷限性的是日本學人。明治二十九年(1896),重野安繹與河田羆編輯出版《支那疆域沿革圖》,各圖內容雖以楊守敬《歷代輿地沿革險要圖》為基礎,但多有增刪。底圖則採用現代精確測量圖,編繪夏至清歷代疆域圖共計16幅,可以説是首部新型的中國歷史地圖集,前後修訂達7版之多。與中國傳統歷史沿革地圖相比,這部《支那疆域沿革圖》在歷史空間書寫上獨具特色,特別注意對中國邊疆民族地理空間的敍述與表達。誠如編者“例言”所説:

支那歷代沿革圖有我安政中二宮氏校刊《唐土歷代州郡沿革圖》及彼土明末王光魯撰《閲史約書》,清同治中馬徵麟撰《李氏歷代地理沿革圖》,光緒五年楊守敬、饒敦秩同撰《歷代輿地沿革險要圖》等。然詳略不一,且止於長城以內,不能知塞外形勢。楊撰末附四裔,亦概略而已。抑如漢唐其版圖,遠及四邊,又塞外諸國為歷代通患,竟至遼金元清,皆進取本部,尤不可不審其形勢。故此圖以清國版圖為基,詳載塞外諸國沿革。

《支那歷代沿革圖説·宋代疆域圖》

這種基於現代民族國家語境下的歷史地圖編繪,首次將中國周邊民族地區置放於與內地對等的空間格局之下,進一步打破了中國傳統歷史沿革地圖編繪的等級化特徵。在時間之維上,這部歷史地圖第一次將清末中國地圖納入歷史地圖的寫作中,並將中國台灣畫入日本版圖,以凸顯“日本進步一中國停滯”的二元時空結構。同時,作者以中國曆代疆域興衰為參照系,認為中國在漢唐元清時代之所以版圖廣大,是因為皆以武力立國,而近世中國之所以割地日衰,就是因為兵勢不振,徒興文治。因此,作者在書中斷言:“凡建國本於武則強,基於文則弱”,以符合當時日本急於武力擴張的現實形勢。

值得注意的是,這部由日本人編繪的新式中國歷史地圖集,在清末民初中國知識界頗為流行,箇中原因除去其體例之新、印刷之精外,當與其編繪內容符合當時中國社會現實有關。例如夏曾佑在編寫《中國古代史(上)》時,在敍述三國疆域與兩晉疆域沿革時,就直接抄錄了《支那疆域沿革圖》及其略説。光緒三十一年(1905),武昌中國輿地學會即將此書翻譯為中文,題為《校譯支那疆域沿革圖》。清末出版的《譯書經眼錄》一書也評價道:“(此書)銅版着色,精細可玩……俾讀者左圖右史,互相發明之用。”民國時期何多源編著《中文參考書指南》,對此書更是讚譽:“所繪之圖,不以中國本部為止,其塞外諸國形勢亦收在內,而以顏色分別之,讀中國歷史輿圖,此為較善者。”

然而,伴隨近代日本對外武力擴張的過程,日本急需擺脱在東亞範圍內以中國為中心的歷史空間書寫,以樹立其在東亞的領導地位。《支那疆域沿革圖》這種以“支那帝國”為範圍的歷史空間書寫,儘管是以中國曆代疆域變遷為參照系,以支持日本“以武立國”的國策,但隱含的卻是對歷史上以中國為中心的東亞秩序的認可。因此,這種以中國為中心的歷史地圖編繪不足為甲午戰後日本樹立東亞“霸主”地位提供新的支持。同時,為對抗西方世界在東亞範圍內的力量存在,日本學界進一步創造出包括中國、朝鮮、印度等東亞諸國在內的“東洋”概念,以抗衡“西洋”世界秩序。在這種歷史條件下,日本的“支那史學”開始向“東洋史學”轉變,日本對中國歷史地圖的編繪也逐漸擺脱“支那疆域沿革圖”的範式,逐步向“東洋歷史地圖”或“東洋讀史地圖”轉變。

偽滿洲國成立儀式

聯繫日本“滿蒙回藏鮮”之學興起的背景,可以看出近代日本學者力求破除以中國為中心的歷史空間敍述,特別注意中國周邊民族地區歷史地理形勢的學術旨趣,其背後所藴含的是日本知識界對“東亞”知識霸權的覬覦。這種在東洋史背景下的歷史地圖編繪,將傳統中國解釋為不同的王朝,而現實中國只應是“漢族為主體,居住在長城以南、藏疆以東的一個國家,中國周邊的諸多民族不僅不是一個共同體,滿蒙回藏朝等都在中國之外”,以符合日本帝國主義向東亞周邊地區進行空間擴張的現實需求。

因此,在近代中國民族國家建構的語境下,傳統王朝地理學語境下的歷史沿革地圖,顯然無法滿足“改造國家”歷史作用;而**近代中國自日本譯介的諸多東洋為背景的歷史地圖,儘管為晚清士人暫時提供了回答現實中人種、民族競爭的歷史文本,卻無法真正解決近代中國“疆域空間”向“領土空間”轉型的合法性問題。**有鑑於此,自清末開始,由本土知識分子編繪的新式歷史地圖從無到有,逐漸成為一項專門之學。這些新式歷史地圖在編排結構、內容敍述文本形式上,都與傳統歷史沿革地圖有較大的區別,不僅賦予了“民族主義”的政治訴求,還成為向“國民”灌輸新式領土觀念與主權意識,構建多民族國家認同的重要方式。

本文節錄自微信公眾號“西南邊疆”。