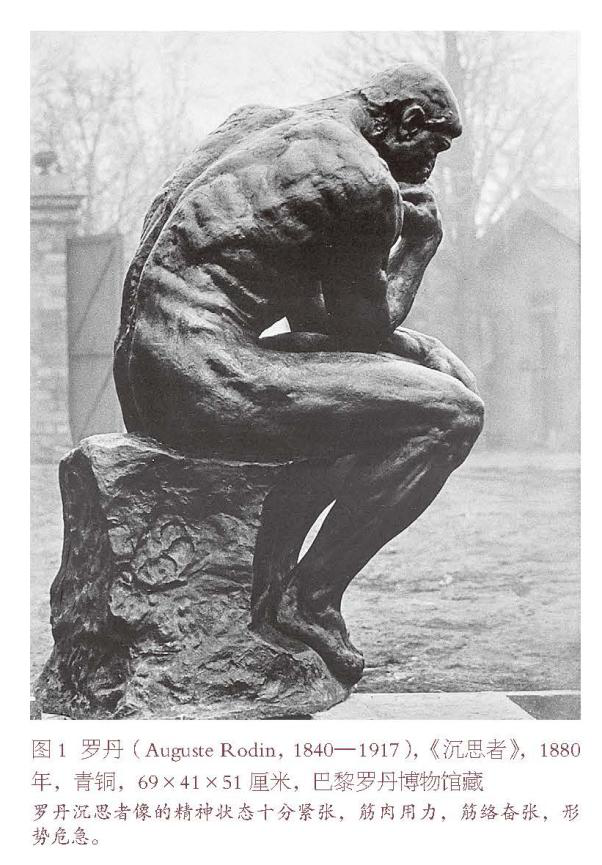

李霖燦:中西藝術思想異同——由羅丹沉思者像和北魏思維像談起

試把羅丹的沉思者像和中國的北魏思維像擺在一起來看,您便會發現二者在思想的方式上迥然不同,一個是滿頭大汗地在想,一個是悠閒自在地在想。

前者的精神狀態是緊張的,所以全身的筋肉都在用力氣,尤其是腿的部分筋絡奮張,形勢危急,從一箇中國人或東方人的眼中看去,我們每每不禁要問一聲,思想亦要這樣吃力的嗎?這樣緊張地苦苦追索,真理就會為我們所捕捉到?説不定反會因此而失之交臂。

回頭看一看北魏思維像那姿態就“從容”多了,半跏趺而坐,支頤而思,意態十分自在,不但沒有肌肉緊張地去想,臉上還分明想呈現出一種了悟後的欣悦微笑。

我以為這兩尊思想像的意態表現,亦能從某一個角度中透露出中西藝術思想底色的不同。

譬如説,西方人畫一個天使,多半要給它插上一雙翅膀,他們的想法非常踏實,沒有翅膀怎麼能飛翔呢?中國人或東方人就思有別徑,何必身插羽翼,只需駕一朵雲彩就行了,人在雲中即是仙,顯然空靈多了。

西方人畫畫,不論其為人物、靜物、風景,都態度踏實,而且好採取大自然的一角一隅,以風景畫為例,不但比例正確,而且光線色彩逼真,畫成之後,還一定在四周給它釘上一個鏡框,嵌在牆上就同在室內打開了一扇窗户,透過這扇窗門,您就可以看到花園中的一角芬芳。

中國人在這方面別有會心,不以割取大自然的一角一隅為滿足,以山水畫為例,他的用心是要攝取山川雲樹的大全,而不是隻窺伺真實自然的某一部分,北宋的巨軸山水畫和南宋的山水詩意小品都可以現身説法證明這一點。中國藝術的追求在全,西方藝術的追求在分,這在西方畫的裝鏡框和中國畫的裱中堂上也可以透露出一點消息來。

西方人務實,一切都要剖析來看,羅丹的《沉思者》就是由解剖學的立場而如此表現的。中國人好統攝起來看,所以掛一幅中堂就山川雲樹無不歸納入宇宙秩序中。

西方哲人如培根(Francis Bacon)便主張人要征服自然,而且説:大自然是最狡猾的東西,一定要把它套上夾棍逼它的口供。中國人則不如此想,一心只想與大自然和諧相處,三才者:天地人;萬物皆吾與也,一一都在説明這種是和諧而不是對立的基本觀點之不同,所以在藝術的表現上亦迥異其趣。所以錢穆先生很有意思地説過:“西方的哲學是跨前一步的想法,而中國哲學則有退後一步的想法的趨勢。”

跨前一步想,和自然迎面相對,所以要征服它、駕馭它、解析它;退後一步則面前道路廣闊,把自己融合在天地自然之間,因之要與它和諧,要與它合而為一,正是由於此,西方人對藝術家只要求匠技的高超,不像中國人對藝術家還要求全人格的完美。文徵明説“人品不高,用墨無法”,這在西方的觀點是很不好明白的,因為分明是兩碼子事,一個人在事實上儘可以行為不檢卻又學有專長,但是中國人在這方面要求得完整而苛刻,因為他別有會心。

所以西方人在他的作品上每每只籤個名便了事,而中國人還要附上一段詩詞,因為他所表現的是一個意境。西方人是為自然照一張相,所以有“藝術是上帝的女兒,大自然的妹妹”的説法。中國人則是借山川之啓發,寫自己一段筆墨,這也是西方藝人一遇到彩色照相之發明,立刻競向“不似物相”之大道狂奔,而中國藝人仍畫他的梅蘭竹菊絃歌不輟的原因,因為他原來畫的就不是寫實。

從緊張地想,到怡然自得地想,從長一對翅膀到駕一朵雲,從籤一個名到寫一首詩、照一張照片和寫一個意境(在這裏我們想到了山水畫上的長卷),還有技巧本位的評價和全人格的完美要求……在在都顯示出中西藝術在思想的底色上有若干的差異。然而這當是由於二者歷史文化跡轍發展之不同,才表現出這一些有趣的對比,因而更增加了相比益彰的美麗。

儘管中西雙方的歷史發展跡轍有異,但退後一步來觀察,人總是人,在藝術上到底血脈相通,不但人同此心,心同此理,而且藝術高詣並無國界,東方人一樣能欣賞西方的交響樂章,西方人亦對中國宋代山水畫讚美不置。

在這種中西藝術同心相映的趣例中,我獲得啓示無量。1971年,我過歐亞交界的伊斯坦布爾,在陶比卡博物館中,看到了一幅以同心圓作構圖的睡貓,我衝口而出地驚呼了一聲,説:“什麼時候你們把我們台北故宮博物院沈周的貓圖掛在這裏了?”陪我的館員很顯然流露出不懌之色,立刻搶着接上了腔:“這怎麼會是你們的貓圖?這是我們的神貓,有它在此掛着,我們這裏二十八個大廚房,就沒有一隻老鼠敢出來偷東西吃。”

是不是真的有這麼靈驗,我不敢就相信,但是一點也不假,這兩幅蜷成一團的貓,真是畫得一模一樣。

這本是貓的常態,天略寒冷一點,它就蜷曲在一起,全身是一個大圓,頭部又是一個小圓,盤尾仰頭,天然地形成了一個同心圓的構圖,若不是沈周的貓圖上面有乾隆題詩,伊斯坦布爾的貓有土耳其文的簽名,還真不容易區分東西。試想遠隔八九千公里的距離,彼此又素不謀面,而竟然會完全相似,真是東方有藝人出,此心同;西方有藝人出,此心同了。

更有趣的是塞尚(Paul Cézanne)對靜物蘋果的深刻描繪和南宋畫家牧溪同一追求。

塞尚被西方人稱為近代繪畫之父,他為了要描寫出蘋果的永恆性,蘋果在靜物台上每每都被觀察到已經腐爛,他仍執筆描繪不輟。這是畫史上有名的故事,因為他不滿足於只追求到表面的浮光掠影。同樣的,中國的牧溪和尚,他有墨色的《六柿圖》傳流於世,看他用筆的深意、用墨的層次,藝術家鑑賞家大都同意這樣的評語:“山川變易,圖畫長存。”可知地無分東歐亞,時無分中古近代,藝術家對事物永恆的追求是一樣的。

塞尚是19世紀的後印象派大師,比他更近的還有1973年才逝世的畢加索(Pablo Picasso),他曾畫了一幅牧者的人像,一個人手執長竿騎在馬上,試以這幅畫和梁楷的《潑墨仙人圖》來相比,一個是13世紀的出家人,一個是20世紀的大藝術家,一個生在亞洲中國,一個生在歐洲西班牙,所畫的題材又不相同,然而多麼動人深思,因為兩幅畫擺列在一起,一無舛錯,都是要表現他們思想上、心腹中的筆墨淋漓。

至於庫爾貝(Gustave Courbet)和李嵩的心思相通就更顯然了,兩個人都畫鮮花,庫爾貝是法國的寫實派大師,李嵩則是南宋的宮廷畫家,地域不同,時代不同,而所畫的花卉花籃何其形似神肖,兩兩相比,許多鑑賞家都驚訝不置。

其他如日本大畫家北齋的《自畫像》,和中國陳老蓮的《倚杖閒情圖》(現藏於台北故宮博物院)同一婀娜,我常常就以為這正是陳老蓮的自寫真,兩個藝人不同地域不同時代,又沒有交往,竟然表現得如此同心而逼真,真令人嘖嘖稱奇。

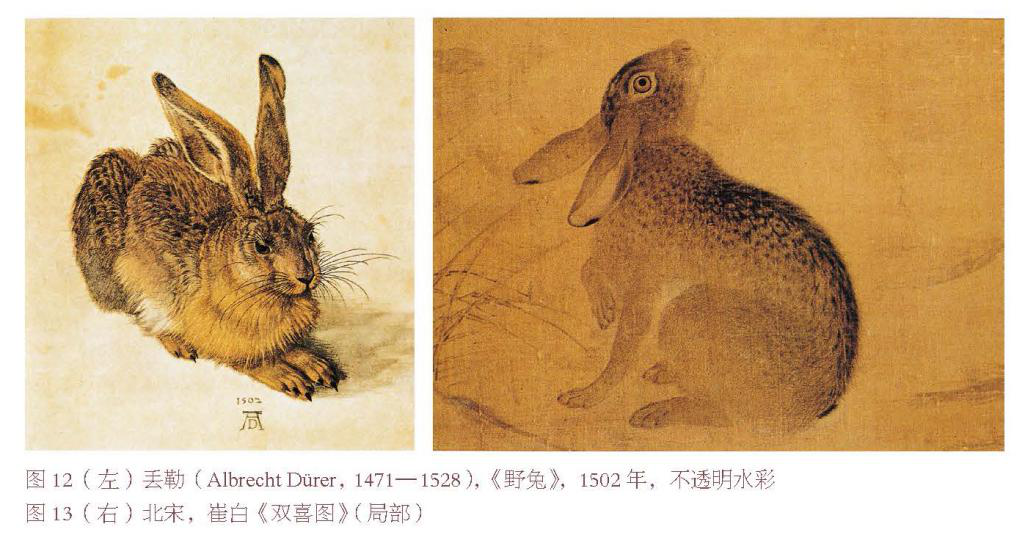

德國的大畫家丟勒(Albrecht Dürer),他畫了一隻兔子栩栩如生,全世界都傾仰得不得了。中國在北宋時,有一位大畫家叫崔白,他在有名的《雙喜圖》上也畫了一隻兔子,同樣之生動。若把這兩隻毛兔並列在一起,你就會知道,時代不同,地域不同,工具不同,而所表現的主旨卻完全相同,這使我們倏然體會到,藝術上的追求,最核心的部分,一定超越乎世俗地域、時間之上。

從羅丹的沉思者像和北魏思維像的形態表現上,我們先看到了中西藝術思想底色之異,但是在伊斯坦布爾之貓和沈周的貓、塞尚對蘋果描繪的追求和牧溪《六柿圖》等的相似,卻又很清楚地看到了中西藝術思想的相同。而且前者的相異,是基於歷史文化的跡轍不同而形成,而後者的相同卻是在“人同此心、心同此理”的更大基礎之上。世界大公園若只開一種顏色的花,那又有什麼可以觀賞的呢?正要萬紫千紅,交相映發,意趣橫生,共成藝術王國五彩繽紛的世界大同。

這裏有一個真實的故事可以用作結尾:1961年,我扈從國寶坐軍艦到美國去展覽,那位柯瑞乾艦長(Capt. William R. Crutcher)問我道:你們中國人真奇怪!昨晚王世傑先生請吃飯,一共吃了十二道菜,最後還説菜不好吃,也沒有吃飽。其實,每一樣菜都非常好吃,我們一個個都吃得撐得要死。

對比之下,這使我想到了我在美國人家做客的真實享受:總是在殷勤招待之下,還來了説辭,説女主人如何去選菜去烹調,菜又如何的美味……結果主菜只一味,味道卻也平常,頗有口惠而實不至的感覺。一個是過分的自謙,一個是過分的誇張,這又怎麼説呢?

於是,我想了一想,回答柯瑞乾艦長説:“這是由於您是‘特別的貴賓’的關係,雖有十二道菜,還不能充分表達我們對您的敬意;同樣,我在貴國的朋友家中,亦受過‘貴賓’的接待,不過他們是用另一種方式來表現。您是貴賓,我們自然是以最好的菜餚來招待,對嗎?兩方面説辭不同,但是對於‘客人的敬意’卻是一致的。”

柯瑞乾艦長笑了,説:“李先生,您不是做外交工作的吧!”─不是外交辭令。很顯然的,中西藝術思想的根源亦復如斯:人同此心,心同此理,是謂大同;因時制異,因地制異,不妨小異也。

李霖燦藝術鑑賞系列:《李霖燦讀畫四十年》《中國美術史》

出版時間:2018年6月

出版社:中信出版集團