李海默:學理上,美國會是否能夠限制約束特朗普關税權力?

【文/ 觀察者網專欄作者 李海默】

關於關税,最近有兩個非常熱的事情,一是美國參議院悄然通過將降低數百件產自中國的產品關税的法律草案,這些產品據稱對美國國內產業不構成威脅;二是美國參議院以88:11的壓倒性票數通過了一項決議,限制約束特朗普的關税權力。這兩件事都凸顯了國會與白宮在關税政策上的分歧。

降低關税的法案看上去更有“實際意義”,而美參議院“以國家安全為由”通過決議,“呼籲特朗普加徵關税時應得到美國國會的批准”,雖然並無約束力,但更有探討的空間。僅從學理層面而言,是被限制的特朗普,還是發起限制的參議院,更有道理呢?

過往美國學術界對於總統權力的基本理解,依照着紐斯塔特(Richard Neustadt)教授的經典研究所提供的思路脈絡。紐斯塔特教授認為,美國總統制的主要特徵,是在一個碎片化的憲政體系(a fragmented constitutional system)中,主要扮演説服者角色的一環。

過往學界一般認為美國總統是典型的一種僅為説服(persuade)者的角色,而近十餘年以來的研究趨勢則傾向於側重總統權威的正式性來源,強調總統發出命令(command)的權力,特別是總統發出行政命令,宣佈公告,簽署聲明等政策制定行為。通過這些行為,總統向其他政府環節發出重要的策略性信號,並形成重大的公共政策決策,而且有時還重新塑造聯邦政府的組織架構和行為範式,甚至於型塑整個美國政治生態的基本面貌。

這些研究也反映出在實際政治操作上,在總統採取先發制人的獨立行動之前,他們往往會先進行政治上的充分權衡考量(“think politically”)。我的導師傑里米·貝利(Jeremy D Bailey)教授(注1)就是這股新風潮中引人注目的研究者。在此,我想簡略介紹一下他對於美國總統權力分際的研究與看法,也許會對讀者們深入理解本文開篇的問題有所助益。

貝利教授曾引用美國最高法院大法官Robert Jackson的話説明了美國總統權力的三個來源:美國總統具有憲法框架明確賦予的正式性權力,具有作為政黨領袖的黨派性權力,以及,如果他操作得法,可以直接由公眾意見(public opinion)獲得權力來源。

貝利教授認為:誠然,美國總統的單邊性命令是具有法律效力的,而總統確實也能獨力發起和簽署它們,但是很重要的一點在於,通常情況下,這種發起單邊性命令的權力,最初往往是由國會確認委託給總統方面執行的。

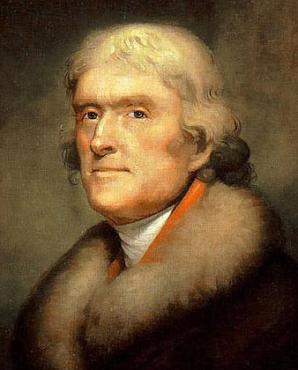

貝利教授對傑弗遜總統任期的細密研究也強調,漢密爾頓與傑弗遜之間真正的差別不在於一人認為行政部門的特權是客觀存在,而另一人認為並不存在,這兩人之間真正的不同在於,對於行政部特權之來源所持的看法(貝利教授還指出若嚴格按照漢密爾頓在《聯邦黨人文集》中的看法,則解除行政系統中高級官員職務的權力,需要總統和參議院共同行使,總統並無單方面行動之權)。

傑弗遜

傑弗遜拒絕接受那種行政部特權的來源植根於美國憲法的看法,並認為行政部特權其實是“外在於”美國憲法體系的。傑弗遜承認在一些特殊的時刻,總統有必要做出不盡然合乎法律的事情來,但他同時堅持否認是法律本身允許或賦予了這些特殊時刻發生的偏離情況,傑弗遜認為那些敢於在特殊時刻啓用行政部專權的總統,必須將他們的行為置於人民的判斷和裁定之下。當總統需要自保,或者需要照料更大的公共利益需求時,他可以在法律之外而行,但是同時他必須直接向人民或代表人民的國會説明他這樣做的原由和根據,並尋求他們的裁斷。行使行政部專權時的總統必須為其決定尋求到立法層級高度的權威性。

根據貝利教授的研究,傑弗遜一直倡導實現一個一元化的、高度獨立的和擁有充分動能的行政部門,他最希望做到的事情,就是尋求到一種可靠的途徑,使得行政部的權力能夠與民主式的原則之間充分契合。

傑弗遜式行政部門特權的內在含義是,首先,總統特權是獨立於憲法框架之外的,但是同時卻也面臨事後大眾判斷的監管(而且傑弗遜強調過,如果總統選擇在法律框架之外而行,他也會面臨來自憲政框架的控制力的約束)。

第二,這種超越於憲政框架的行政部專權模式,對於塑造公眾判斷起着非常重要的作用。傑弗遜式的總統要求在該位置的領導者能夠明確宣示其執政團隊的方針原則,並以此來引導全國的思想動向,能夠提供一套詳明的判斷標準,供人們來檢視其執政的績效,並且尤其重要的是,能試圖將全國民眾的不同意見,系統性地整合於一個聲音之中。而處於事後裁斷位置的人民應該試圖將自己設身處地代入總統執行行政部專權時所處的情境位置,然後思考總統所做出的超越法制框架的決斷是否合宜,是否與其公職任務兩相融洽。

傑弗遜式的行政部專權理念試圖將能量與民主性的責任擔負並融於總統位置中。用貝利教授的話來説,就是一種建基於民主之上的行政部特權(democratic prerogative)。貝利教授認為傑弗遜式行政專權的理解與今日現行的美國憲政體制之間可以較好地彼此搭配,同時認為傑弗遜式的理解其實也很好地捕捉到了美國憲政框架最初始時期設計藍圖的複雜性。在貝利教授看來,在美國憲政框架設計中,行政部專權本來就是一個具有制度性衝突色彩的領域,而只有當司法和立法部門都給予了一定程度的許可時,總統的行動才有可能變為一種真正的特權。

對於近年美國總統制的發展走向,貝利教授認為里根、老布什和克林頓總統任期內,雖然總統們也非常依賴於行政權力,並希望擴充行政權,但是美國總統們實際擁有在手的行政權還是不及前水門時代(pre-Watergate)時那樣的大,同時尤其不及2000年以後小布什與奧巴馬總統時代行政權的壯闊強盛。

貝利教授認為這不是一個單純的“民主黨與共和黨執政風格不同”式樣的問題,而是在不同歷史時段呈現不同的總體樣態。也就是説,我們今天觀察到的特朗普總統勢力的強大,其實一定程度上也是在2000年後小布什、奧巴馬總統制樣態積累的基礎上延展而來。在貝利教授看來,唯有準確把握政治史發展長時段的趨勢,才能避免片面的想當然的歸因法。

總結貝利教授的看法,我們可知:1,美國總統職務的確可以擁有一些行政部特權;2,這些特權也的確獨立於憲法框架與憲政秩序之外;3,總統甚至可以通過型塑公共意見來鞏固這些特權;4,但是這些特權的行使最終將受到人民的裁斷,並且在日常政治生活中受到來自國會的牽制。

應該説,貝利教授對於美國總統制的理解是比較恰如其分的。正是在這個層面,我們能夠觀察到美國參議院限制約束特朗普的關税權力並非無的放矢。也同樣是在這個層面,我們可以説今年的中期選舉和2020年的大選將會是美國普通民眾對特朗普政策進行集體裁斷的重大歷史時刻。

參考文獻與延伸閲讀:

http://blog.teachingamericanhistory.org/2013/01/02/interview-prof-jeremy-bailey-author-of-thomas-jefferson-and-executive-power/

李海默:傑弗遜與麥迪遜的不同理路,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1500373

李海默:傑弗遜眼中的總統權力,http://www.thepaper.cn/baidu.jsp?contid=1476941

http://teachingamericanhistory.org/library/document/thomas-jefferson-and-executive-power/

http://www.libertylawsite.org/book-review/command-or-persuasion/

http://www.libertylawsite.org/book-review/creating-the-american-presidency/

注:

貝利(Jeremy Bailey)教授是美國波士頓學院(Boston College)政治學博士,美國政治學會E.E. Schattschneider獎勵獲得者。現任美國休斯頓大學政治科學系正教授,休斯頓大學托克維爾論壇(Tocqueville Forum on American Ideas and Institutions)主管,休斯頓大學榮譽學院Phronesis項目主管,美國政治學會(APSA)美國政治思想分會(Section 47)副主席。已出版專著數部(其中兩部獨力完成的著作已由劍橋大學出版社出版),為美國政治思想研究和美國總統制研究領域頗富知名度的中生代專家學者。

本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。