呂洲翔:中國移民在愛爾蘭——身份認同與社會融合

【本文原載於《國際社會學評論》International Review of Sociology, vol. 27, no. 3 (2017): 475-490. 有刪減。譯者李珂。】

位於歐洲大陸西北海岸的愛爾蘭共和國是一個僅有450萬人口,領土面積約7萬平方公里的西歐小國。在過去的40年中,得益於來自美國和歐盟的投資,愛爾蘭經歷了高速的經濟和社會發展,贏得了凱爾特之虎的美譽。據2017年世界銀行公佈的數據,愛爾蘭的人均GDP列世界第五位。在2018年聯合國公佈的全球人類發展指數排名中,愛爾蘭僅次於挪威,瑞士和澳大利亞,高居世界第四位。

迅猛發展的經濟和高質量的生活水平使愛爾蘭成為了一個倍受世人關注的國家。從上世紀九十年代開始,大量的外國移民開始從歐洲大陸,美洲和亞洲湧入愛爾蘭,使其成為了一個日益全球化的國家。這與十九世紀和二十世紀初大批愛爾蘭人民為追求更好的生活,遠赴美國、加拿大、澳大利亞和新西蘭等移民國家的情況形成了鮮明的對比。

在那些不遠萬里奔赴愛爾蘭追夢的外國移民中,就有中國人的身影。自上世紀五十年代第一批中國移民抵達愛爾蘭以來,中國人已經從一個基本可以“忽略不計”的小羣體,成長為人口數量在愛爾蘭非歐盟國家移民中名列前十位的羣體。

中國移民是如何在愛爾蘭開始他們的新生活的?新的環境和生活方式對他們的身份認同有哪些挑戰?他們在融入愛爾蘭社會的過程中又會遇到怎樣的困難呢?

為了尋找這些問題的答案,本文作者採訪了11位在愛爾蘭生活,工作和學習的華人華僑。被採訪者包括商人、自由職業者、教師、公司白領、廚師、餐廳經理、體育俱樂部教練和學生。他們居住在都柏林(Dublin)、科克(Cork)、凱里(Kerry)、基爾代爾(Kildare)、利默里克(Limerick)和戈爾韋(Galway.),年齡在18至60歲之間。訪談的時間為從45-60分鐘。

愛爾蘭華人移民簡史

第一批移民愛爾蘭的中國人主要來自香港。由於香港曾是英國的殖民地,所以英國曆來是香港移民的熱門目的地。自二十世紀五十年代起,居住在英國的香港移民開始陸續到愛爾蘭發展,定居。在此後的幾十年中,愛爾蘭的華人數量開始緩慢地增長。

早期的愛爾蘭中國移民大多從事餐飲業,他們多在中餐館和外賣店裏謀生。事實上,這是由於上世紀中頁英國中餐館市場開始趨於飽和,華人不得不前往愛爾蘭和其他歐洲國家尋找新的工作機會。

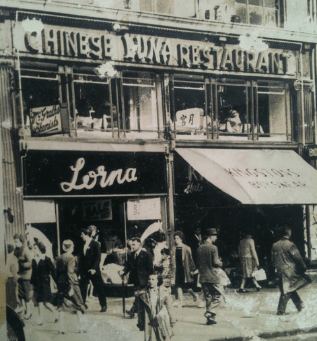

以愛爾蘭首都都柏林最早的中餐館-國泰為例:該餐館於1957年9月在基爾代爾街開張,老闆是一位來自倫敦的華裔商人。他在愛爾蘭旅遊時看到了商機,隨即舉家遷到了都柏林,並從香港聘請了廚師和助手經營新開張的餐館。

開創於1950年代末的都柏林月亮中餐廳

這些早期的中國移民大多是在二十歲左右,從香港和馬來西亞等地來到英國,然後輾轉投靠在愛爾蘭工作和生活的親友,到中餐館打工。在愛爾蘭站穩腳跟後,他們往往會開辦自己的中餐館或外賣店,這反過來又為來自亞洲各國的華人提供了工作機會,吸引他們前往愛爾蘭。在隨後的幾十年中,愛爾蘭的中餐館和外賣店數量穩步增加。如今,中餐館和外賣店已幾乎遍佈每一個愛爾蘭城市和小鎮。

受訪者A和她的丈夫是早期移居愛爾蘭,並從事餐飲行業的華人移民中的一員。她回憶道:

“我們一家人早年從廣西移民到越南。我姐姐在1980年代又從越南移民到愛爾蘭。安頓下來之後,她邀請我和我丈夫來愛爾蘭。後來,我的另兩個兄妹也相繼從越南移民到了愛爾蘭。在80年代,愛爾蘭的大街上幾乎看不到中國人。物以稀為貴,愛爾蘭人對我們非常友好。我們得到了許多當地人的支持和幫助。我們先在一所語言學校學了幾年英語,後來我丈夫在都柏林開了一家中餐外賣店。”

位於都柏林帕內爾街的井岡山中餐館

另一類早期華人移民是擁有較高學歷和職業技能的專業人士。他們大多在上世紀八十年代和九十年代通過技術移民持工作簽證來到愛爾蘭,有的是來自香港、馬來西亞和其他東南亞國家和地區的第一代華人移民,有的是來自英國或歐洲大陸的第二代華人移民。他們通常在公共和私營部門從事薪酬待遇較好的工作,擁有相對較高的社會和經濟地位。

上世紀九十年代,愛爾蘭經濟的快速增長催生了第二波中國移民潮。在全球化的大背景下,為解決社會各領域高速發展帶來的勞動力短缺問題,愛爾蘭政府開始向非歐盟國家大量發放工作簽證,大批來自亞洲及中國大陸的專業人士開始通過這一途徑來愛爾蘭工作。

與此同時,隨着中國經濟的騰飛,越來越多的中國中產階層家庭開始將子女送到愛爾蘭留學。愛爾蘭市場調研公司Business in China 在2012年公佈的一項關於中國移民的調查報告指出,在愛爾蘭的中國人大部分都持學生簽證。愛爾蘭司法部2017年公佈的數據顯示,在所有外國人羣中,中國學生的數量為3127人,排在前三位,次於巴西學生(9225人),高於美國學生(2578人)。

愛爾蘭2011年人口普查數據顯示,2002年僅有6000名中國人居住在愛爾蘭。而到2006年,這一數字增長到了11000人。

中國移民羣體的多樣性

如今,在愛爾蘭的中國移民已成為一個相當多元化的羣體。最簡單的分類標準就是看他們是否擁有愛爾蘭公民身份(國籍)或長期居留簽證。

公民身份和合法居留權與移民所獲得的各類法律和政策支持息息相關,它們可以消除政府針對移民所設置的種種限制,是讓新移民得以融入愛爾蘭社會的一把鑰匙。但是,對於部分來自中國大陸的移民來説,放棄中國國籍接受愛爾蘭公民身份會是一個兩難的選擇。如受訪者C所述:

“2002年我持工作簽證來到愛爾蘭。經過10多年的努力,我終於開了一家自己的中餐外賣店。我的妻兒也於2014從中國來愛爾蘭和我團聚。雖然現在我放棄了中國國籍取得了愛爾蘭公民身份,但我仍然是中國人。這一事實是不會改變的。我的兒子和妻子將保留他們的中國國籍,因為對於我的家庭來説,這是一個兩全的好方案。我們可以在中愛兩國之間暢通無阻地旅行、工作和生活。愛爾蘭護照給我一種安全感和穩定感。現在我不用再去移民局續簽我的簽證了,也終於可以擺脱所有那些對外國公民的限制,讓我和我的家庭也有權享受到這個國家提供的各種社會服務和保障。”

在位於都柏林市中心的移民局外排隊等待辦理簽證的外國人

公民身份和長期居留簽證是一種臨時的分類標準,而教育和職業對中國移民的社會和經濟地位具有深遠影響,進一步將他們劃分為不同的羣體。

在愛爾蘭,餐飲和服務業一直是大多數中國移民從事的傳統行業。前文提到的Business in China 2012年調查報告顯示,中國移民從事的主要工作有廚師(19%)、售貨員(9%)和服務員(9%)。而擁有房產的中國移民比例不到11%,且60%的中國人都居住在租住的房屋中,其中選擇合租的更是佔相當高的比例。該調查反映出中國移民整體的收入水平偏低,且這一羣體的收入呈金字塔形,貧富差距較大。

這些統計數據所折射出的問題是複雜多樣的。從歷史上看,愛爾蘭中國移民主要是由受教育程度不高,技能水平有限的普通勞動者組成的。加之移民在異鄉工作和生活中所遇到的各種困難和障礙,讓人們普遍認為中國移民的社會地位相對較低。

自二十一世紀初,來自中國大陸的留學生開始大量湧入愛爾蘭,使得中國移民羣體的人口結構發生了變化,移民整體的教育程度有所提高。理論上,受過良好教育的學生可以加強華人移民的社會流動性,並且增加羣體內部的活力。然而,正如上述統計數據所顯示的那樣,這一趨勢尚不明顯。這或許是因為中國學生僅僅構成了金字塔結構的中間層,且他們的流動性較高,大多不會選擇長期在愛爾蘭居留。此外,還有相當數量的中國留學生註冊在民辦的語言學校,並將主要精力放在打工掙錢上,荒廢了學業,實際上成為了低技能、低收入的勞動者。

作為非歐盟成員國公民,中國學生在就業和生活上面臨着諸多由政策、語言、文化等多種因素造成的困難和障礙。某些學生在畢業後會選擇前往其他的西方國家尋求更好的學習和職業發展機會。而大部分人會選擇學成後返回中國,利用他們在愛爾蘭獲得的大學學位和英語技在就業市場上博得一席之地。在中國,他們可以得到親朋好友,特別是家庭支持,並可以履行家庭義務——這是大多數中國人在選擇是否回國發展時都會考慮的一個重要問題。

愛爾蘭並不是一個傳統意義上的移民國家,有着相對嚴苛的移民政策。根據移民局的相關規定,學生簽證持有者無論在愛爾蘭生活和學習了多少年,都無權申請長期居留權或公民身份。來自非歐盟成員國的學生必須每年以學生身份續簽才能合法地在愛爾蘭繼續居留。

在每年畢業的數百位中國留學生中,只有極少數人能在愛爾蘭找到滿足移民局要求的全職工作,獲得工作許可和長期居留簽證。申請就業許可證的非歐盟人士必須有不低於3萬歐元的年薪。且用人單位必須在社會保障部就業服務處,或公開發售的報紙上刊登招聘廣告,並進行招聘面試和考核。這是為了確保歐盟成員國的公民可以優先得到這些工作,保護歐盟就業市場不受外來勞動力影響,減小本地人口的失業率。

2008年歐美金融危機之後,大批持學生簽證的中國人離開了愛爾蘭,因為他們通過兼職打工所獲得的微薄收入已不足以支付高昂的學費和生活費(愛爾蘭公立大學的非歐盟學生學費,在1萬-2萬歐元/年,學生公寓單人間價格約為500-600歐元/月,校外私人合租房屋單人間價格約為300-600歐元/月)。2016年的全愛人口普查結果顯示,在愛爾蘭的中國人總數在過去幾年中有所下降。到2016年,共有9575名中國公民居住在愛爾蘭——比2011年減少了12%。

有趣的是,當移民被社會以學歷、職業、收入、合法居留身份等標準劃分為不同羣體的同時,他們也傾向於按照籍貫、習俗、語言、文化、價值觀和宗教信仰等標準進行自我分類。例如,來自英國和亞洲其他國家的華人移民和來自中國大陸的移民有時會將自己視為兩個不同的羣體。而來自中國大陸的移民也傾向於進一步將自己劃分進不同的圈子。來自福建的移民和來自東北的移民是人數最多的羣體。對他們來説,語言、文化和習俗的差異是阻礙這兩個羣體間相互交流、溝通和融合的重要因素。

福建移民的傳統可以追溯到十九世紀,當時的主要移民目的地是東南亞和北美。與之不同的是,直到上世紀末,中國大陸其他地區的移民才開始邁出國門。受訪者們的描述反映了這些差異。受訪者C的經歷證明了福建移民傳統的延續性:

“在我的家鄉福建福清,移民到發達國家是一個傳統。日本、澳大利亞、加拿大和美國是首選目的地。早在上世紀八十年代,很多年輕人就通過各種途徑前往這些國家,在中餐館打工。那些選擇留在福清的年輕人面臨着很大的壓力,因為在西方國家工作的人總是把錢寄回家,在村子裏蓋大房子……老年人會説“勤快人出國,懶人家裏蹲”之類的話。”

經過一代又一代人的實踐,出國務工在僑鄉福清已成為一種傳統。然而,中國其他地區的人更傾向於先評估移民的具體優缺點、成本和收益,再做是否移民的決定。在這種計算中,需要證明個體和家庭所承擔的風險是合理可控的,收益是確定的。在科克市一家酒店工作的受訪者Z回憶:

“我成績不好,所以中學畢業後,就去瀋陽的一所職業學校學習酒店管理。2003年,我通過中介申請簽證來到愛爾蘭,開始在科克的一家酒店做服務員。我很喜歡我在愛爾蘭的工作和生活。雖然我並不富有,但我對我的收入還算滿意(注:全職酒店服務員税後月薪約在1200歐元左右)。在這個國家裏,沒有激烈的競爭,貧富差距也不大。而在瀋陽,酒店服務員的月薪只有300歐元左右。你靠那種薪水只能勉強餬口。我覺得與在中國的同學相比,我是幸運的。”

在都柏林某公司工作的受訪者L説:

“我在北京有一份很好的工作,但是我的妻子在中國東部的另一個城市工作,所以我們不得不長期分居。我們移民到愛爾蘭後,雖然我的妻子因為相關法律規定不能工作,但我的薪水可以養活一家人。愛爾蘭沒有空氣污染,不存在食品安全問題。這裏人口少,人均佔有資源多,我女兒不需要再面對中國社會中的激烈競爭及升學個就業壓力。我們現在還計劃生第二個孩子。”

移民們的社會經濟背景不僅影響到他們的觀念和態度,也關係到他們解決各類困難的能力和對風險的規避能力。對於來自福建和其他有着相似移民傳統的地區的人來説,他們的社交網絡通常是通過親友關係搭建的。在遇到困難時,他們往往會首先尋求親友的幫追。同樣,中國移民也傾向於與中國同事或鄰居建立朋友關係,互相幫助。

位於都柏林卡佩爾街的愛爾蘭福建商會

但是,由於移民的工作、居所等往往存在較大的不穩定性,導致這種人際關係網變得異常鬆散、脆弱。大部分中國移民往往都只能靠自己默默打拼,很難利用各種人脈關係和社會資源,因此他們也更容易遭受貧窮和被社會邊緣化的危險。

需要注意的是,在社會分類和自我分類方面,學生羣體與工作人口有本質上的區別。由於生活環境和方式較為一致,所以學生之間的差別並不像前面提到的中國移民羣體那樣明顯。

另一個有着特殊自我身份認同的羣體是在愛爾蘭長大的中國移民後裔,他們的身份是華裔愛爾蘭人。在這種模稜兩可,有時又相互作用的雙重身份下,他們往往將自己歸類為即不同於中國新移民,又不同於愛爾蘭本地人的特殊羣體。

綜上所述,儘管中國移民具有相同的族裔身份,但這個羣體又被社會和其內部成員自覺或者不自覺地劃分為為多個子羣體。因此,愛爾蘭社會,尤其是移民政策制定者,有必要了解中國移民的歷史和這一羣體的多樣性,從經濟、文化等多角度來認識他們。

身份認同

學者和政策制定者們多在族裔關係的大背景下討論移民的身份認同和社會融入問題。族裔邊界是討論的主要焦點之一。根據相關領域學者,如本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson) 的觀點,這些邊界既是真實的,也是想象的,是具有工具性的和象徵性的,模糊的和動態的,因此總是在經歷談判和重新構建。然而,大多數關於中國移民的研究都將這種邊界定義為同質的,簡單化的,統一的“中國人Chinese”身份,傾向於從靜態的角度來看待這一問題,而忽略了其動態屬性和多樣性。

如前文所述,抽象的華人身份概念實際上是由眾多子羣體組合而成的。在2011年的愛爾蘭人口普查中,有近1.8萬名受訪者選擇了“中國裔或中國文化背景”,其中近1.1萬人將自己視為中國公民。顯然,對於來自台灣、香港、澳門、馬來西亞、新加坡及其他國家和地區的華人來説,他們的族羣身份並不單是由國籍來界定的,而更多的是由語言、飲食、習俗、價值觀和宗教信仰等文化特質決定。

來自不同背景的華人移民對“中國人”這一民族身份的認同有着不同的態度。例如,在香港出生的英籍華裔受訪者B在談到中國時,表達出了強烈的民族自豪感:

“在上世紀六、七十年代,中國還很窮。當時海外華人時長會遭受到歧視和不公平的對待。現在,中國已經成為世界經濟的主要參與者。我感受到西方人對中國和中國人的態度發生了明顯的轉變,這讓我感到非常自豪。”

2008年4月12日,上千名愛爾蘭華人在都柏林市中心舉行支持北京奧運的遊行活動

然而,部分華人移民也會出於政治和意識形態等原因選擇與“中國人”身份劃清界限。自2015年由港獨團體發起“佔中”運動以來,這一點變得更加明顯。正如香港籍受訪者G所述:

“老實説,我不喜歡別人叫我中國人。香港與中國完全不同。我是香港人,不是中國人。香港被英國移交給中國後,香港人的生活受到很大的影響。許多中國遊客不尊重香港的文化和法律。他們衝進香港,大量購買嬰兒配方奶粉,清空商場貨架。本地的小型商店和餐館被迫關閉,讓位於奢侈品連鎖店。中國孕婦大量湧入香港醫院生孩子,使她們的子女可以取得香港公民身份。這導致醫院的產科牀位短缺。中國投資者還推高了香港的房地產價格,使普通百姓的生活非常艱難。現在中國想加強對香港的控制,香港人正在失去自由。”

社會融入

在社會融入方面,來自不同社會經濟背景的中國移民往往存在差異。語言能力是他們融入愛爾蘭社會的關鍵障礙。正如在二十世紀八十年代移居愛爾蘭的受訪者H所述:

“由於語言方面的障礙,我們很難融入愛爾蘭社會。我們生活在一個被中國朋友和親戚包圍的小圈子裏。我們不知道外面的愛爾蘭社會正在發生什麼。雖然我們現在也有很多的愛爾蘭朋友,但我們仍然感到被孤立在愛爾蘭社會之外。經過這麼多年,語言障礙仍然存在。我的英語只適合用於日常生活,不能和愛爾蘭人進行深入交流。例如,我只能聽懂校長在我女兒畢業典禮上講話的一小部分。我想和其他父母一塊兒聊天,但我不能很好地理解他們的談話。”

受訪者們還指出了因對愛爾蘭歷史、社會和文化的瞭解不足所產生的障礙。這些障礙往往會影響到中國移民與當地人進行溝通和交流的範圍和深度。受訪者Q是一家公司的白領。他解釋道:

“對我來説,當我和愛爾蘭朋友聊天時,並沒有任何語言障礙……但是,當他們開始談論有關愛爾蘭的東西,例如GAA (譯者注: GAA,即Gaelic Athletic Association,蓋爾運動協會的縮寫,一個推廣愛爾蘭民族傳統體育運動的組織),我就很難跟上了。即使我專門學習過愛爾蘭的獨立運動史,我對愛爾蘭的歷史、文化和社會的瞭解仍然十分有限。我記得有一次他們整晚都在談論共濟會。雖然我能在語言這個層面上完全聽懂他們的對話,但我不懂其中的內容,根本插不上話 (Freemasonry,歐洲的一個秘密組織,在陰謀論中常被認為勢力極大,企圖控制世界)。這就像一個愛爾蘭人坐在一羣中國人旁邊,而他們正在談論唐朝的最後一位皇帝……”

擁有高學歷和專業技能的中國移民往往比普通體力勞動者更容易融入愛爾蘭社會。後者大部分從事餐飲和服務行業,並大多生活在一個孤立的“中國圈”中。他們工作時間長,勞動強度大,薪資水平低,且很少有時間參加娛樂、休閒和社交活動。他們中的大多數人都在努力掙錢,並把積蓄寄回中國,資助家人。受訪者S是來自都柏林一家中餐館的廚師。他的訪談記錄揭示了中國移民的艱辛,他的對家庭的責任感和為家人無私奉獻的精神讓人敬佩:

“我以前在家鄉做廚師。愛爾蘭的薪水比中國高得多,所以我從2006年通過中介來到愛爾蘭工作,這樣我可以省下更多的錢,把它投資到我孩子的教育上。我的兩個孩子現在都在國內上大學。他們需要錢來支付學費和生活費。愛爾蘭的生活並不輕鬆。我和同事合住一個小房間。我的社交圈很小。我的朋友基本都是在這家餐館裏工作的中國同事。這麼多年了,我還不會説英語。我既‘聾’又‘啞’又‘瞎’,我不知道外面的愛爾蘭社會正在發生什麼。我的計劃是在愛爾蘭再工作幾年,然後回到中國與我的家人團聚。正如我們中國人常説的:‘苦盡甘來’。”

位於布瑞(Bray)的順發中餐外賣店

享受較高薪酬的專業人士在語言,社會和經濟等方面的障礙相對較小,他們也更積極主動地融入愛爾蘭社會。但是,這一羣體也可能在此過程中經歷更多的壓力和身份焦慮。前文提到的受訪者B描述了他對香港/中國身份的強烈認同感,並解釋了背後的原因:

“當我還是個孩子的時候,就跟着父母移民到了英國。我是所謂的第二代華人。我在英國長大,我的母語是英語和漢語。我在20世紀80年代移民到愛爾蘭,並在這裏建立了我的家庭。但是當我走在大街上,人們會認為我是英國人或者愛爾蘭人嗎?當然不會。在機場,邊檢的工作人員有時會反覆檢查我的英國護照。為什麼?因為我從表面上看起來根本不像西方人。對我來説,護照只是一個法律文件。這與我的民族身份無關……我是香港人,也是中國人。這是個事實。我也教育我的孩子們認清這個事實。他們是第三代海外華人。我不想讓他們對自己的民族身份感到困惑。”

受訪者E來自內蒙古。他大學畢業後於2002年來到愛爾蘭,在一所私立英語學校學習了兩年。在那之後,他在當地的體育俱樂部找到了一份教練工作,然後在愛爾蘭建立了家庭。他在社會融入這個問題上表現出了些許困惑:

“我的家在這裏,愛爾蘭是我的第二故鄉。我的妻子是愛爾蘭人,我的兩個孩子也是愛爾蘭人。我有時想幹脆換成愛爾蘭國籍,但最後我還是決定保留我的中國國籍…… 在融入方面,語言對我來説不是障礙,但中國文化與愛爾蘭文化太不一樣了——思維方式和交流方式都是如此的不同。是的,你可以在某種程度上融入愛爾蘭社會,但是完全的融入是不可能的。”

受訪者B和受訪者E的看法表明,作為更有能力和選擇權的高技能移民,專業人士往往會出於實用性和其他方面的考慮而積極地融入愛爾蘭社會。但因為族裔體貌特徵(Ethnic Profile),文化背景和情感等各方面的原因,他們仍然感到與愛爾蘭主流社會、文化和價值觀之間存在不可逾越的鴻溝。

永久居民VS短期居民

在身份認同方面,在愛爾蘭出生的第二代華人移民和來自中國大陸的學生有很大的區別。正如Nicola Yau指出的,第二代移民不是移民,而是移民的產物。作為少數民族羣體中的少數派,他們擁有雙重身份。由於愛爾蘭人(高加索/歐羅巴人種)定義的限制性以及受到被社會邊緣化的壓力,第二代中國移民常常被迫將自己定義為中國人。換而言之,不管是他們自己,還是社會,都不把他們視為“真正的愛爾蘭人“(True Irish)”。

在此背景下,一種折中的身份,即“愛爾蘭華裔”,為他們提供了重要的身份認同感。二十世紀八十年代隨丈夫移民愛爾蘭的受訪者F談到了她的子女所經歷的困惑。這表明,接受折中的身份仍同是第二代移民在成長過程中找到的一種策略,或者是他們在尋找自我身份認同的過程中找到的答案:

“我有三個孩子。他們於上世紀八十年代在愛爾蘭出生。當他們小時候會覺得自己是愛爾蘭人。但是當他們在街上遇到陌生人時,人們會説他們是中國人。他們時不時地對自己的身份感到困惑,感到不快。他們不明白為什麼人們不肯承認他們是愛爾蘭人。但現在他們已不再對自己的身份感到困惑了。他們會向人們解釋他們是在愛爾蘭出生的中國人。”

中國學生不太可能出現身份認同方面的困惑。大部分中國留學生的民族認同感在國內已經形成。共同的語言和文化背景讓他們形成了自己的“圈子”。這些年輕人傾向於與中國同學和朋友一起度過業餘時間。他們通常更喜歡“中國式”的休閒活動,比如聚餐,打籃球、玩桌遊,而不是參加愛爾蘭流行的聚會活動,例如去酒吧和夜店。正如受訪者Y所述:

“我曾經住在學校的學生公寓裏,室友是愛爾蘭和美國學生。他們喜歡在晚上去酒吧。我知道在愛爾蘭,酒吧文化是很重要的,但我不喜歡喝酒。我的大多數中國朋友,尤其是女生,也不喜歡喝酒。然而,如果他們邀請我,我就很難説“不”。由於不勝酒力,幾個月後我就從學生宿舍搬了出來,開始和幾個中國同學合租房子。我們基本上每週都會組織一次宴會,每個人貢獻一道菜。這樣,我們可以享受來自中國各地的傳統美食。我們在聚會時聊天,並分享我們在愛爾蘭學習和生活的經歷。這很有趣。”

全愛學聯組織的2017“全愛最強音”歌唱比賽

經濟不寬裕被認為是中國學生融入愛爾蘭社會的另一個主要障礙。正如受訪者G所解釋的:

“我有好幾個愛爾蘭朋友,但要融入愛爾蘭社會真的太貴了。酒吧是愛爾蘭人的主要社交場所。過去,我的愛爾蘭朋友總是喜歡邀請我一塊兒出去喝酒,但通常我會拒絕,因為我確實無力負擔!酒吧裏的啤酒一杯要5歐元。而我每週只有30-40歐元的伙食費!我不能每次都加入他們去白吃白喝吧?按愛爾蘭的習俗,在酒吧裏朋友之間得輪流買酒請大家,一輪酒就要花幾十歐。。。在我數次拒絕他們的邀請後,就沒人再請我去喝酒了。我的一些愛爾蘭朋友認為我是個書呆子,是個對社交感到恐懼的宅男,這讓我感到很尷尬,但我不知道該如何向他們解釋。”

著名的都柏林Temple Bar 酒吧

喜歡待在“中國圈”中似乎是大多數中國學生的共同表現。從他們的角度來看,考慮到在愛爾蘭學習和生活的臨時性和流動性,積極融入愛爾蘭社會既不實際也不經濟。如前文所述,出於移民政策、工作機會和家庭責任等各方面的考慮,大多數中國學生在畢業後都選擇回國發展。一些中國學生則把愛爾蘭當做是移民到澳大利亞、新西蘭、美國和加拿大等其他英語國家的跳板。相比愛爾蘭,這些國家領土面積大,工作機會多,移民政策相對寬鬆,華人族羣規模也足夠大。受訪者W説:

“從上海大學畢業後,我決定來愛爾蘭科克大學學習國際商務。我父母很支持我。在上海,中產階級家庭送孩子出國留學是很流行的。愛爾蘭是一個美麗的國家,生活水平相當高。但是愛爾蘭太小,不是一個適合移民的國家。畢業後,我需要拿到工作許可證才能留在愛爾蘭,這似乎是不可能的。我現在正在申請一所加拿大學校的博士學位。加拿大一直歡迎年輕的海外移民,那裏的中國人也很多。我的長遠計劃是獲得博士學位,在加拿大找個工作,安定下來,然後把我的父母也接過去生活。”

簡而言之,第二代華人移民似乎被自我身份懷疑和被邊緣化的憂慮所困擾,但他們往往會選擇接受即非中國人又非愛爾蘭人的“愛爾蘭華裔”身份。相反,在愛爾蘭短期居留的中國留學生則沒有身份認同上的困擾,但他們多遊走於主流社會的邊緣。

結論

半個多世紀以來,中國人在愛爾蘭已經從一個基本上可以“忽略不計”的小羣體成長為一個較大的族羣。同時,愛爾蘭已經由傳統的移民輸出國家轉變為了一個日益全球化的國家,開始接納來自不同民族,宗教和文化背景的外國移民。這一轉變為愛爾蘭帶來了新的機遇和挑戰。

海外中國移民羣體的多樣性和複雜性是(國際)移民研究領域的一個新議題。本文希望引起人們對中國移民的關注,特別是對其生活和心理狀態的長期研究。這類研究將為人類學家和社會學家提供有價值的參考。未來的研究人員可以追蹤調查各類中國移民羣體及其後代的社會流動情況、身份認同感以及社會融合程度,為移民政策和社會保障體系制定者提供支持。

參考文獻(節選)

1. Anderson, P. 1991. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.

2. BusinessinChina.ie. 2013 The Dragon’s Voice A Survey of Chinese People Living, Working and Studying in Ireland. BusinessinChina.ie, Dublin. Online. Available at: http://www.businessinchina.ie/index.php/the-dragons-voice-2012-survey-results-has-been-released-by-business-in-china/ [Accessed 8/02/2016].

3. Census 2006, Central Statistics Office, Dublin, 2008.

4. Census 2011, Central Statistics Office, Dublin, 2012.

5. Census 2016, Central Statistics Office, Dublin, 2017.

6. Loyal, S. 2003 “Welcome to the Celtic Tiger: racism, immigration and the state”, in: C. Coulter and S. Coleman (eds.), The End of Irish History? Manchester University Press, Manchester.

7. The Migration and Citizenship Research Initiative, UCD 2008 “Getting on: from migration to integration: Chinese, Indian, Lithuanian and Nigerian Migrants”, Immigrant Council of Ireland, Dublin.

8. Wang, Y. Y. 2009 “The Chinese earthquake appeal network in Ireland”, Migrant Networks Project, Trinity Immigration Initiative, Dublin.

9. Yau, N. 2007 “Celtic Tiger, Hidden Dragon: exploring identity among second generation Chinese in Ireland”, Translocations (The Irish Migration, Race and Social Transformation Review), 2 (1): 48–69.