金君達:民主黨剛贏回眾議院,就暴露了自己最大的問題

【文/觀察者網專欄作者 金君達】

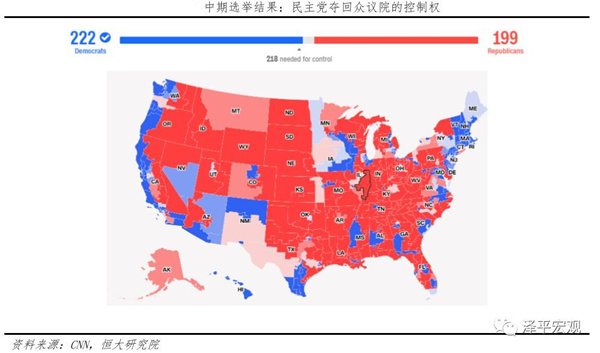

2018年的美國中期選舉並未出現類似2016年的戲劇性轉折。民主黨如願奪回眾議院多數,打破了共和黨同時控制總統寶座和兩院多數的“一黨獨大”局面,也奪得了眾議院發言人的席位;但民主黨無人可用的困局並未得到改善,被認為有望獲勝的的奧洛克(Beto O’Rouke)、吉倫(Andrew Gillum)等人未能戰勝共和黨對手,也未能成為團結全黨的新興領袖。

在共和黨方面,近期發生的卡瓦諾(Brett Kavanugh)提名事件使得共和黨投票熱情高漲,成功阻擊了部分媒體預言的“藍潮”,同時整個黨派愈發向特朗普靠攏。有關特朗普及其黨羽的負面新聞提高了民主黨投票率,卻也令其支持者、以及整個共和黨踴躍投票。對民主黨而言,奪回眾議院當然是階段性成就,其政客在今後兩年裏能夠在“通俄門”、退税記錄等問題上攻擊特朗普;然而眾議院多數仍然難以解決無人可用的難題,民主黨仍未推舉出一位能夠服眾的領袖,其2020年總統競選之路仍然障礙重重。

當地時間2018年11月6日,美國華盛頓,民主黨選舉之夜集會舉行,眾議院民主黨領袖佩洛西宣佈民主黨重新奪回對眾議院的控制權,告訴支持者將恢復“對特朗普政府的制衡”。

筆者認為,中期選舉中展露出的新動向透露出以下幾點可能影響2020總統選舉的政治趨勢。第一,美國選民的意識形態分歧將愈演愈烈,兩黨的“基本盤”即堅定支持者很難改變立場。第二,民主黨急需一位具有動員能力、個人魅力的新領袖,否則奧巴馬帶來的“年齡斷代”問題將持續成為其軟肋,其內部的中間派和左派也難以團結。第三,共和黨的“特朗普化”更加明顯,無論特朗普取得何種政績,他們的投票立場都難以改變;即使民主黨獲得眾議院,穩健的支持者基本盤使得特朗普很難被彈劾,共和黨也將繼續阻撓穆勒(Robert Muller)針對特朗普的調查。

三種情況對民主黨的2020年選舉有利,但三者難度均較大:第一,民主黨出現全黨一致支持的新領袖。第二,貿易戰等政策在今後兩年裏對美國選民造成長期、結構性的損失。第三(不可能事件),美國競選體制發生有利於城市選民的根本性改革。特朗普的支持率在中期選舉中依然穩健,這可能令他通過總統令推進更多極端政策,尤其是反華政策;在中期選舉之後一年裏,為了利用共和黨同時控制參議院和總統席位的優勢,特朗普政府可能將針對中國的敵對政策擴展到更多領域。在美國兩黨反華情緒強烈的情況下,民共兩黨的彼此制衡直接影響中美關係的惡化速度和可控性;因此本文主要對民主黨在中期選舉中表現出的優勢劣勢,以及2020年競選前景進行分析。

穩固的基本盤與日益分裂的兩黨鬥爭

CNN等美媒對選民的投票後調查透露出幾點信息:第一,特朗普以及部分共和黨高層的“醜聞”引起了媒體的廣泛關注,同時激起了兩黨選民的政治參與熱情。例如共和黨提名的大法官人選卡瓦諾,此人受到性騷擾指控和民主黨議員的質疑,但也使共和黨團結一致;從參議院多數派領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)在中期選舉後表示,“卡瓦諾效應”使得共和黨守住了關鍵的紅州。MSNBC與7月進行的調查顯示,民共兩黨的預期投票率為78%與68%,而在卡瓦諾事件後兩黨預期投票率均為80%。共和黨支持者薩約克(Cezar Sayoc)在中期選舉前兩週因為對民主黨政客進行炸彈威脅而遭到逮捕,但在兩黨政治參與熱情空前高漲的前提下,該事件似乎並未產生明顯的政治影響。美國媒體之所以會預期“藍潮”,很大程度上是基於近期一系列對共和黨不利的熱點事件;然而投票結果證明,民主黨並未在政治參與度上取得大幅優勢。

第二,兩黨支持者基本定型,兩羣體的政治觀點、意識形態存在不可癒合的明顯分歧,負面新聞對美國選民的影響日趨減少。由於特朗普在女性話題上屢屢製造負面新聞,美國女性選民中將近66%支持民主黨;這一數字在選舉前後調查中相對穩定,而卡瓦諾的性騷擾指控並未對其造成顯著影響。此外45歲以下的年輕人,包括特朗普時代獲得投票資格的新選民多數支持民主黨,受到移民政策威脅的少數族裔也以民主黨居多。與此同時,美國白人男性、老年人則更多支持共和黨。

兩黨的支持者羣體缺乏交集和溝通,以年齡分層為例,特朗普的崛起使得許多家庭內部出現政治分歧,父子兩代支持不同黨派。更顯著的事例是城鄉分歧,從2016與2018年的選情地圖可以看到美國國土“全線飄紅”,而在紅州里大多又出現紅色農村包圍藍色城市的情況。由於城鄉羣體信息渠道不同,政策關注點不同,兩黨支持者的立場很難因為具體政策和新聞而轉變。需要指出的是,雖然各羣體的黨派偏好有別,但美國社會普遍認為兩黨各有專長。在不分黨派的政治調查中,共和黨通常能在安全領域取得十數個百分點的優勢,而民主黨一般具有內政優勢。這也是共和黨在本次選舉宣傳中打移民牌的原因。

第三,隨着特朗普頻繁製造爭議話題,政治生活融入美國社會方方面面,傳統上至關重要的“中間選民”開始淡化,兩黨轉而強調黨員投票率和政治參與度。在2016年總統選舉之後,更多民主黨人開始自發進行政治動員,特朗普則維持着穩定的支持者圈子。隨着移民身份、税改和醫改等社會話題受到廣泛關注,更多的美國人“政治出櫃”明確支持其中一黨。

政治學家普遍認為美國存在自由意志主義者(libertarian)這一中間派羣體,其社會立場偏民主黨,經濟立場偏共和黨,即“小政府和自由市場+社會平等和福利”。然而該意識形態的訴求本身就自相矛盾;隨着特朗普時期種族主義、移民等問題矛盾激化,該羣體的許多成員開始表露出或左或右的傾向。在最近的總統選舉中,部分搖擺州開始穩定地導向一黨,例如佛羅里達兩次都是共和黨勝出。這種趨勢值得繼續關注,而且有可能導致美國政治版圖的巨大變化。

第四,雖然民主黨在民意調查中佔據上風,民意優勢卻往往不能轉化為競選優勢,這與美國的選舉安排和各選民羣體的自身性質有關。除了廣為人知的選舉人制度和“贏家通吃”規則外,其他規則也可能阻礙部分羣體投票。例如選舉往往發生在工作日,靠零工維生的城市低收入羣體往往因此放棄投票。由於美國不同州採取不同版本的選票,電子投票機器也可能製造投票困難,而且往往成為“選票舞弊”爭議的焦點。就羣體自身而言,共和黨支持者以鄉村居多,對持槍權和基督教倫理格外重視,僅僅這兩條就可能令大量紅區選民無條件支持任何共和黨提名。共和黨選民高度依賴福克斯新聞網(Fox News)的信息渠道,而民主黨則缺乏強有力的動員機器。總體而言,民主黨缺乏強力領袖和統一政治主張,下面一節將對此進行闡述。

民主黨內部的斷層困境

本次選舉中,民主黨湧現出一系列“破紀錄”少數羣體政客,如首位原住民女性議員、首位穆斯林女性議員、首位(公開的)同性戀州長等;在進步主義者看來,這些無疑是本次選舉的突破。與此同時,29歲的拉美裔政客奧卡西奧-科泰茲(Alexandria Ocasio-Cortez)成功進入眾議院,成為最年輕的女性議員,這將激勵美國年輕人踴躍投票。問題是這些政客對於民主黨整體選民而言未必具有吸引力,而且政治經驗大多不充分,難以勝任在搖擺州逆轉局面的大將之職。

民主黨政客中部分人選舉表現優異,例如佛羅里達州的非洲裔競選人安德魯·吉倫只以極微弱優勢輸給對手德桑克蒂斯(49:50);此外民主黨也確實在部分選區,如衣阿華州取得突破。但縱觀民主黨此次選舉,並沒有“標誌性勝利”和“新領袖”同時出現的事例。許多民主黨競選人,如奧洛克、吉倫和艾布拉姆斯(Stacey Abrams)均“惜敗”給對手,這種表現很難成為整個黨派的領袖;與許多樂觀主義者的預測相反,美國選民並沒有出現“藍潮”,反而在佛羅里達等搖擺州形成了強有力的共和黨選民羣體。

與此同時,雖然資深政客佩洛西(Nancy Pelosi)成為眾議院發言人,並可能對特朗普的政策製造阻礙,但佩洛西年逾七旬,立場圓滑,和2016年的希拉里·克林頓一樣缺乏朝氣,難以成為枱面上的領袖。在過去的兩年裏,共和黨的參議院領袖麥康奈爾和政治明星特朗普形成了前台後台的良性搭配;而民主黨的政治立場和黨內紀律都相對鬆散,難以進行此類協作,例如2016年桑德斯和希拉里就未能形成組合。奧洛克等人不但未能成為政治新星,在2020年也面臨與佩洛西的協調問題。

佩洛西

奧巴馬帶來的“斷層”問題仍然困擾着民主黨。在2008年,奧巴馬憑藉年輕選民的踴躍支持戰勝黨內對手希拉里·克林頓,進而在總統選舉中獲勝,成為美國的政治明星。1961年出生的奧巴馬和1947年出生的希拉里有着十餘年的年代差距,因而產生了幾個長久問題:

第一,奧巴馬具有非洲裔、高學歷羣體、移民後裔等背景,激發了少數族裔的強烈認同感,但也使得民主黨在身份政治(identity politics)的道路上一去不復返。在種族多元化的美國社會,身份政治是必然和必要的政治議題;然而在中產階級經濟惡化、自媒體高度發達這兩大背景下,這種政治運動造成右翼羣體強烈反彈,使得共和黨愈發團結。應該看到,隨着特朗普推行更加嚴苛的移民政策,“另類右翼”在特朗普時期日益猖獗,身份牌對民主黨團結少數族裔、提高投票率有利;然而奧巴馬時期(2008-2016)的身份政治運動本身也造就了“另類右翼”的盛行,甚至間接推動了特朗普當選。

第二,奧巴馬的個人魅力和高學歷使得年輕人、尤其是大學生踴躍參與政治。表面看來,年輕人以民主黨居多,年輕人的參與對該黨競選有利;然而在實際選舉中,這種政治熱情可能造成穩健的“温和派”老牌政客失去支持。從美國的選區地圖可以看到,民主黨支持者大多聚集在城市區域,城市選民相互影響之下也可能形成積極投票的支持者羣體,然而城市選民在美國選舉中普遍缺乏話語權(under-represented)。在黨內選舉中,年輕人希望支持新鋭政客,但這些人缺乏經驗、立場激進,難以得到選民的廣泛信任。在總統選舉的實際考慮下,民主黨高層可能推舉更加穩健的政客領導全黨,例如希拉里·克林頓、佩洛西等,但這些人可能造成年輕選民不參與投票。

第三,美國兩黨的經濟政策均偏向自由市場,整個國家有着根深蒂固的反共、反社會主義情結。在温和派不受信任的情況下,共和黨可以推出一位極右翼團結全黨,而民主黨候選人稍微偏左都可能造成黨內分裂,更無法選出一位具有標誌性左翼立場的領袖人物。奧巴馬於美國次貸危機爆發之際當選,其競選口號強調“改變”,初期政策也具有反華爾街的左翼色彩,立即被共和黨人稱為“社會主義者”。在2010與2014兩屆中期選舉中,多名民主黨政客有意與奧巴馬拉開距離,成為民主黨內部分裂的關鍵事件。在2016年黨內初選中,桑德斯提出類似社會民主主義的政策,強調福利、勞工保護和政府開支,立即招致了來自各方面的反對;除了自由市場的支持者外,美國也不具備實施社會民主主義政策的財政條件。與此同時,特朗普在當選以來屢次將“社會主義威脅”當做團結其支持者的政治動員工具,每次民主黨方面湧現新的奧巴馬、桑德斯,特朗普的支持者都會更加團結,大企業也會倒向特朗普。這種局面下,民主黨內具備鮮明個人色彩的政客大多成為反共意識形態的受害者。

第四,個人原因造成民主黨未能彌合斷層。參議院的領袖舒莫(Chuck Schumer)和沃倫(Elizabeth Warren)都難堪大任,無法制止麥康奈爾的政治手腕,對2016年強推希拉里、疏遠桑德斯也有責任。拜登(Joe Biden)具有豐富政治經驗,也受到黨內廣泛支持,原本能夠成為資深政客和新鋭政客之間的關鍵協調人物;由於個人原因,拜登沒有參加2016年總統選舉,也失去了統合民主黨的機會。而希拉里選擇了技術官僚凱恩(Tim Kaine)為搭檔,並沒有試圖爭取桑德斯支持者,導致2016年民主黨投票率較低,部分年輕人直接放棄投票。桑德斯本人長期作為獨立參選人遊離於民主黨政客圈子之外;在中期選舉之前,他更多對奧卡西奧等年輕政客表示支持,而這些人與他一樣具有觀點激進、缺乏經驗的缺點。雖然他在民主黨年輕選民中擁有巨大號召力,卻難以彌合民主黨的分裂局面。

案例研究:民主黨誰可出戰?

民主黨方面的問題可被稱為“羣蛇無首”、“蜀中無大將”。按照筆者所見一位民主黨活動家的説法,該黨內可能有上千政客有意競選總統,其中包括意欲捲土重來的希拉里·克林頓,但目前還沒有出現能夠與特朗普分庭抗禮的政治活動家。民主黨可能需要找到一個類似特朗普和麥康奈爾的“新老”組合,並在桑德斯等人的左翼立場和希拉里、佩洛西等人的實用主義“温和”立場之間尋找共識。國內專家對於拜登、沃倫、佩洛西等老政客已有深入介紹,筆者將在本章裏分析幾位相對年輕、可能在2020年參與競選總統(或競選副總統)的政客,闡述民主黨新政客的問題。

舉例而言,紅州德克薩斯的眾議員貝託·奧洛克對財力雄厚、經驗豐富的科魯茲形成了相當挑戰(48:51小負),被認為是民主黨內有可能參與2020總統競選的人物之一。奧洛克具備幾個特點:第一,此人出生於1972年(46歲),2012年成為眾議員,具有從政議政的資歷,但又足夠年輕,能夠與年輕選民交流。第二,此人具有出色的公眾演説能力,在與科魯茲的公開辯論中爭取到觀眾支持,並且擅長與選民互動。第三,奧洛克在中期選舉中採取了草根戰術,不依賴政治行動委員會(PAC)進行籌款,而通過小額捐贈籌集資金。第四,奧洛克在經濟上立場持中,屬於民主黨內的實用主義派,與共和黨保持良性合作(但同樣被科魯茲稱為社會主義者)。這些特徵令人將其與2008年的奧巴馬進行類比,也基本符合民主黨支持者的期望。目前的問題是他未能上演奇蹟,因此錯過了成為民主黨新領袖的機會。

另一方面,紐約參議員克爾斯滕·吉利布蘭德(Kirsten Gillibrand,另有中文名“陸天娜”)可以被視為2018年勝利者的代表,也是同時具備從政經驗和公眾知名度的民主黨年輕政客之一。吉利布蘭德現年51歲,相比起此前籍籍無名的奧洛克可謂經歷豐富:她是希拉里·克林頓上任國務卿後填補空缺的紐約參議員,在社會議題上積極發聲,並且與2014年入選時代雜誌“100位最具影響力人物”。在特朗普身陷多起性醜聞、“Me Too”運動席捲各地的近兩年,吉利布蘭德成為抨擊特朗普的領軍人物之一。

但除了女權主義外,此人在控槍、知識產權、人權(巴以問題)等方面表現同樣積極,被美國媒體視作立場靈活、主要關注民意熱點(poll-driven issue)的“標準政客”。她曾於紐約州的右翼農村選區擔任眾議員,其間持保守主義政治立場,但在當選參議員後大幅左傾,併成為社會議題上的先鋒人物。吉利布蘭德被認為是2020年可能參選的政客之一,其選舉模式與草根英雄奧洛克明顯不同,但同樣獲得了較高的公眾關注。

與以上兩人類似,許多民主黨政客都試圖在2020年一試身手。但是這些人大多缺乏黨內聲望,因此首先需要彼此競爭。對於這些政客而言,理想情況將是獲得一位黨內資深政客(桑德斯以外)的公開支持。民主黨政客最有可能在經濟政策上與對手進行妥協,而在社會話題上提倡寬容平等,避免在外交問題上過多表態,採取一種避重就輕的政治立場。無論是技術官僚還是民間活動家,這些民主黨政客都缺乏在政治經濟話題上的領導經驗,因此政治表態有限。一旦在兩黨政策辯論中被迫直面這類話題,他們可能有意想不到的失分表現,這也使得他們的2020競選之路充滿懸念。

此外還有一位並未參與中期選舉、但曾經為民主黨製造“奇蹟”的非著名政客,同樣可作為民主黨政客的代表列入比較。蒙大拿州長布洛克(Steve Bullock)在一個傳統偏紅的農業州連續兩次勝選州長,被認為是一位具有豐富實戰經驗的民主黨人。布洛克是少數真正做到“深入敵後”、“深入農村”、贏得郊區和農村選民支持的民主黨政客之一,也是一位能夠切實提出有效產業政策的政客。在2012年,他通過一系列扶持當地就業和產業的立法和財政主張當選州長;此後他在社會問題(如敍利亞難民、移民)上展示左派立場,但同時強調保障當地就業。他在2016年民主黨大敗時呼籲更多民主黨人離開兩岸大城市,並於本次中期選舉中前往衣阿華等州為本黨同志助陣。雖然被本黨認為是一位“模範政客”,布洛克卻很難獲得2020年的總統提名,因為他知名度有限(曝光度低),又身為白人男性,無法獲得民主黨票倉的支持。此例也可展示實幹派政客在美國選舉中的困境,即使擁有才能,不具有知名度的地方領導也難以登上全國舞台。

結尾

總體而言,民主黨成功奪回眾議院後,特朗普面臨兩院分歧形成的跛腳鴨(Lame duck)局面。然而由於民主黨方面缺乏與特朗普競爭的領軍人物,特朗普的政策仍然可能極端化、其影響可能長期化。由於兩院職能分工的區別,民主黨控制眾議院後,特朗普政府提出新法案的能力會受到限制。儘管如此,特朗普仍然可以通過總統令貫徹其政治主張,而且美國政治體制的特點決定了總統(公眾人物)可以主導新議題;因此特朗普很可能繼續激進的國內外政策。

民主黨採取的政策可能包括:保護穆勒的“通俄門”調查,同時利用傳喚權(subpoena)在特朗普退税記錄等問題上做文章;利用眾議院多數在國內外問題,如貿易談判上與共和黨談判;推動有利於民主黨的立法草案等。然而在共和黨掌控參議院,特朗普支持率相對穩定這兩個前提下,民主黨難以使用政府停擺和彈劾這兩個“殺手鐧”。在無法彈劾特朗普的情況下,對特朗普的調查很可能影響有限,而且共和黨仍然具有阻撓穆勒進行調查的手段。中期選舉後,佩洛西已經表示將在藥品、監獄改革、勞工等問題上與共和黨合作,這可能意味着民主黨目前難以對特朗普進行牽制,不能也不願阻礙特朗普的貿易戰。

2020年將是民主黨真正面臨“大考”的時刻,屆時共和黨將有更多參議院席位到期,民主黨也將有機會繼續競爭總統。但就像2010年之後的奧巴馬,特朗普可能在跛腳鴨局面下繼續執政六年。民主黨將長期受困於年齡斷層造成的黨內分裂;即使特朗普在2020年失利,一個新的民粹領袖也將繼續湧現,並繼承他的政治立場。

更多中國學者應該認識到,美國的敵對對華政策不只是霸主和挑戰者的結構性矛盾,也是美國國內政治鬥爭的必然結果,是美國民粹主義多個極端議題當中的一個,與中國的意願無關。雖然兩院分裂的格局削弱了特朗普政府的行動力,在國內分歧難以解決、移民和税改等政策難以推進、自身面臨彈劾風險的情況下,美國領導人仍將挑起國際鬥爭以轉移視線。隨着現實主義者逐漸被民粹取代,盧比奧(Marco Rubio)、桑德斯等政客也可能從兩翼對中國展開抨擊,而合作的聲音會勢單力孤。

對於中國而言,首先需要警惕2019年潛在的軍事衝突,隨着美國經濟風險顯露,美國有可能在其他領域開闢戰場。其次,我們需要堅持在國內提高人民生活水平、國際促進多邊合作的政策,填補特朗普單邊主義帶來的話語權空缺,給美國的全球主義者、以及世界各國提供一種不同於美國的發展和共榮模式。

本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。