文揚:中美如何靠“亨廷頓轉換”避開“修昔底德陷阱”?

【文/ 觀察者網專欄作者 文揚】

“修昔底德陷阱”眾所周知,“亨廷頓轉換”沒人聽説過。

不奇怪,這個概念是上週五下午剛剛誕生的,起源於一箇中美學者之間的小型研討會,作為中方代表之一的我,在發言中引用了塞繆爾·亨廷頓教授在《變化社會中的政治秩序》一書中的一段話,用來説明當前處在緊張狀態中的中美關係。

為了説明這段話在當前的意義,先從現行的世界秩序説起。

現行世界秩序已難以維持

論及現行世界秩序,可以確認,這是一個在二戰後成型的、由美國為首的西方創造並主導的、基於主權國家體系以及一套行為規則的、擁有聯合國等國際組織作為協調機構的擴展型秩序。

表面上看起來這個秩序運行良好,參與性民主治理、自由經濟體制以及人權事業都被廣泛接受,在冷戰剛剛結束的那段時間裏,有人甚至樂觀地相信這個秩序已經具有了某種終極意義,人類的“普遍歷史”來到了它的終點。

但這只是個幻象。任何秩序都有它的生命週期,“適度地燃燒,適時地熄滅”,正如基辛格博士在他的《世界秩序》一書中指出的,當今的世界秩序也不會持久,因為歸根結底它是西方特別是美國秩序觀的體現,美國式的自由民主人權在世界上很多地方被認為只是“北大西洋偏好”,它缺乏被普遍認可的合法性,而且註定會在權力關係發生重大變化時面臨危機。

實際上,世紀之交的前後,在西方自由主義退潮、新技術突飛猛進和中國崛起等多重衝擊之下,合法性危機以及權力關係變動正在同時發生,現行世界秩序已在解體過程中。《世界秩序》一書開篇即承認:“世界混亂無序,各國之間卻又史無前例地相互依存,從而構成了種種威脅:大規模殺傷性武器在擴散,國家解體,環境惡化,種族滅絕現象層出不窮,以及有可能將人類衝突推向無法控制或無法想象的新技術正在擴展。”作者問到:“種種不受任何秩序約束的勢力是否將決定我們的未來?”

然而,世界秩序的危機同時也是美國的危機,這不僅因為現行世界秩序主要由美國所塑造、主導和維護,而且美國的國家利益也深深地根植其中,資源的獲取、市場的佔有、金融的擴張等都離不開現行秩序,任何改變都直接涉及美國的根本利益。

所以,就世界秩序的維護和變革而言,美國完全站在保守主義的和秩序主義的立場上。當其他國家或勢力試圖改變現行秩序,或者僅僅因為實力增長導致秩序內部權力關係變化時,美國就會將其視為敵人或戰略競爭對手。前者如伊斯蘭激進勢力,後者如中國。

這意味着什麼?

國際社會已成 “普力奪社會”

“普力奪社會”praetorian society,根據亨廷頓在《變化社會中的政治秩序》一書中的論述,“從狹義上説,就是指軍人對政治的干預”,與之具有類似性質的,還有宗教領袖對政治的干預clericalism,以及學生對政治的廣泛參與(還沒有合適的詞)。

這種社會,在亨廷頓看來,主要是由於“缺乏共同體和有效政治機構”、“缺乏有效的政治制度去調停、昇華、緩解各團體的政治行動”,而導致政治形勢極為不穩定,經常發生激烈的衝突。亨廷頓承認,普力奪社會“幾乎能在政治參與演變過程中任何一個水平上存在”。

《變化社會中的政治秩序》初版於1968年,對學界和決策層思考有關政治發展問題產生了巨大影響。圖片來源:作者收集,下同

毫無疑問,國際社會也是一種社會,由“地球村”裏相互聯繫日益緊密的國家和各種非國家的政治行為體組成,所以亨廷頓關於“普力奪社會”的觀察和分析也完全適用。雖然亨廷頓在論述時主要是以拉丁美洲、非洲、中東和南亞等地區歷史上的軍人政府時期為例,但放大到國際社會,考慮到現行世界秩序本質上無非是依靠美國在二戰中的勝利以及戰後的軍事霸權維持的,那麼“普力奪主義”也名副其實,因為praetor一詞的起源就是指古羅馬的軍事指揮官或政府執政官,與美國的“世界警察”角色相符。

權力的基礎主要是軍事霸權,又“缺乏有效的政治制度去調停、昇華、緩解各團體的政治行動”,從而導致政治形勢極為不穩定,經常發生激烈的衝突。這一關於“普力奪社會”本質的定義,放在今天的國際社會,絲毫不差。

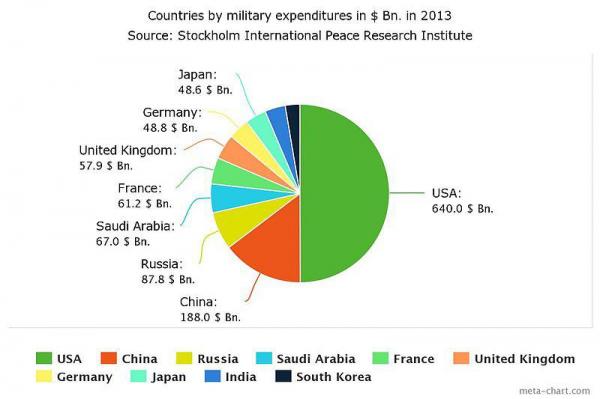

美國的軍費開支長期以來都等於其他主要軍事強國的總和

特朗普執政之後的美國,升起“美國優先”的大旗,與俄羅斯全面對抗,重新制裁伊朗,發動對中國的貿易戰,與盟國也發生爭吵,導致各個地區的形勢都趨於緊張和動盪。但動盪的趨勢卻並非預示着變革的來臨,恰恰相反,是美國極力要維持舊秩序而一意孤行、倒行逆施所導致的結果。

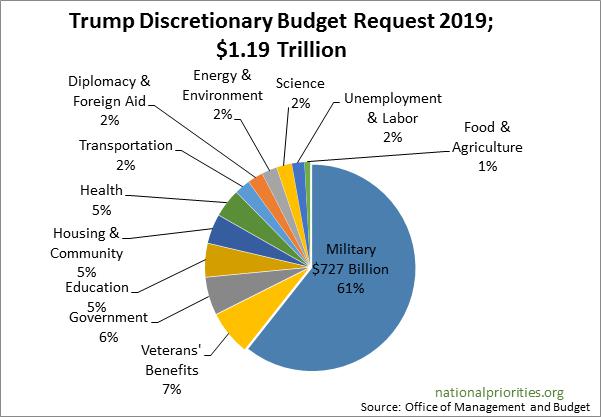

而美國重新訴諸軍事霸權維持舊秩序的決心,在特朗普政府的擴充軍備計劃中顯露無疑。2019財年的美國政府預算案,關於國防預算的增加是這樣表達的:“競爭—威懾—取勝。預防戰爭最可靠的途徑是準備贏得一場戰爭。預算案通過維持實力和在發展致命、敏捷和彈性的軍力方面的長期投資來促進和平。與中國和俄羅斯的長期戰略競爭是國防部門的主要優先事項。因為它們對美國今天的安全和繁榮構成的威脅十分巨大,而且在未來威脅可能還會增加,所以這些戰略競爭提出了持續地增加投資的需求,這反映在了預算要求中。同時,預算案還要求為國防部持續的努力提供資金,以威懾並對抗朝鮮和伊朗等流氓政權,打擊對美國的恐怖主義威脅,鞏固伊拉克和阿富汗的成果,同時確保這些行動具有資源方面的可持續性。預算案確保美國能夠維持一支對任何可能的衝突具有決定性優勢的聯合部隊,確保對各種不同類型的衝突能夠應對自如。”

此話更簡明扼要的説法其實就是:確保美國對全球任何地方發生的衝突都具有決定性優勢。

2019財年特朗普政府預算案

其中關鍵的信息是:1. 中國現在是美國的頭號戰略競爭者;2. 雖然列出了中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗等幾個主要敵對國家,但美國軍事力量就其根本性的使命而言,卻是維持現行的世界秩序,因為除了美國,任何一個國家都不會長期維持一個對“任何可能的衝突”、“各種不同類型的衝突”應對自如並具有決定性優勢的聯合部隊。

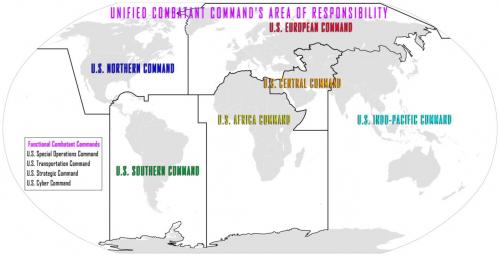

看看美軍最新的聯合作戰司令部責任區劃分,更是一目瞭然:

這就是現行世界秩序的本質——被美軍分區域進行管控,以確保整個世界的運轉符合美國利益。所以,無論是中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗,還是全球恐怖主義或伊拉克、阿富汗,每一個“不穩定因素”都是在維持現行世界秩序的意義下進行評估的,而無關相互之間的雙邊關係,更談不上相互尊重。基於這樣的指導思想,美國將繼續朝着進一步加強它的“世界警察”角色、加強維持現行世界秩序的方向邁進。也就是説,它決心要把它的保守主義事業進行到底。

那麼,世界該怎麼辦?

“亨廷頓轉換”將被迫發生

現在來解釋一下什麼是“亨廷頓轉換”。

在《變化社會中的政治秩序》一書第四章“普力奪社會和政治衰朽”的末尾,亨廷頓教授講了這樣一段話:

In such a society, however, revolution and order may well become allies. Cliques, blocs, and mass movements struggle directly with each other, each with its own weapons. Violence is democratized, politics demoralized, society at odds with itself. The ultimate product of degeneration is a peculiar reversal in political roles. The truly helpless society is not one threatened by revolution but one incapable of it. In the normal polity the conservative is devoted to stability and the preservation of order, while the radical threatens these with abrupt and violent change. But what meaning do concepts of conservatism and radicalism have in a completely chaotic society where order must be created through a positive act of political will? In such a society who then is the radical? Who is the conservative? Is not the only true conservative the revolutionary?

2014年上海人民出版社 “東方編譯所譯叢”的中文譯文是:“但在這樣一種社會里,革命和秩序很可能混為一體。派系、集團和羣眾運動各自使用自己的武器,相互大張撻伐。暴力盛行,政治敗壞,社會和自己過不去。到頭來,物極必反,社會墮落的結果就是政治角色的奇異轉換。真正無望的社會不是受革命威脅的社會,而是無法進行革命的社會。在正常的政體中,保守派致力於維護安定和秩序,激進派則以急遽的暴力變遷相威脅。但是,在一個完全處於混亂之中而必須憑藉政治意志來採取積極行動方能收拾殘局的社會里,保守和激進這兩個概念還有什麼意義?在這樣一種社會里,誰堪稱激進派?誰又堪稱保守派?唯一真正的保守派難道不就是革命者嗎?”

我在上週五的小型座談會上對美國軍方代表説,這段話雖然是50年前説的,但對於今天的世界,極有現實意義。

亨廷頓的意思是説:在一個充滿衝突、極不穩定的普力奪社會,保守勢力維持既有秩序的種種努力,也許反而是一種政治衰朽和社會墮落,導致殘局無法收拾,社會更加無望。而這個時候出現的革命勢力,反而具有采取積極行動所需的政治意志,最終倒過來成為了秩序的創造者和維護者,發揮了挽救整個社會的作用。

所以他會語出驚人地問到:“唯一真正的保守派難道不就是革命者嗎?”

是的,在特定的情況下,保守派和革命派,秩序主義和激進主義,將會發生一個奇異的角色轉換(a peculiar reversal in political roles)。

如前所述,現行世界秩序已經不再是一個好秩序,開始崩壞了,各種變革勢力都在興起,那麼,強行維護現行秩序的保守勢力還有合理性嗎?難道還要不顧一切地維護一個越來越混亂、到處發生衝突的局面嗎?亨廷頓指出,“真正無望的社會不是受革命威脅的社會,而是無法進行革命的社會”。看看今天的美國,連國內都四分五裂,國會出現兩黨極化,陷入了無可救藥的“否決政治”,社會更加分化,階層之間、種族之間、政治派別之間甚至地區之間,都越來越難以融合,還可能給世界各國當榜樣嗎?本國連槍支管制這麼簡單的事情都解決不了,連種族仇恨這麼初級的社會毒瘤都無力遏制,還可能承擔將美國的模式輸出到全世界的使命嗎?

在這個情況下,是不是要寄希望於努力變革現行秩序的新興勢力呢?是不是正在出現“革命和秩序很可能混為一體”的情況?是不是註定會發生“政治角色的奇異轉換”?

簡言之,“亨廷頓轉換”在今天的現實意義就是:當前的國際社會,已是一個“完全處於混亂之中而必須憑藉政治意志來採取積極行動方能收拾殘局的社會”,這將導致保守勢力與變革勢力的“政治角色互換”,因為保守主義的政策已經不能繼續維持秩序了,而曾經被保守派視為顛覆力量的革命派、激進派,將成為新舊秩序過渡的主導者,成為真正的保守派。

美國的政治家們能明白這一點嗎?

中美關係的“十字路口”

上週三在新加坡召開的“彭博創新經濟論壇”上,美國前財長亨利·保爾森對於中美關係表達了非常悲觀的看法,媒體報道時使用了“若美中關係持續緊張,‘經濟鐵幕’可能降臨”之類的標題。他在演講中嚴肅地發問:(中美關係)“是如何走到今天這一步的?”,而十年前的他,卻是對中美關係最為樂觀的人士之一,熱烈地鼓吹當時剛剛開啓的中美戰略經濟對話SED,堅信這個對話“既有指導性,又有建設性”,也不懷疑對話過程正朝着增強相互理解和消除誤會的方向發展。但SED開啓12年之後,人們卻越來越感覺不知所措了。保爾森不僅談到貿易摩擦和市場開放問題,也談到朝核、南海、網絡主權等多個方面的問題。結論是:雙方都有令人吃驚的數量的政界和思想界的領導人在推動讓兩國分離的政策,使兩國在貨物、資金、技術和人員等領域全面脱鈎。

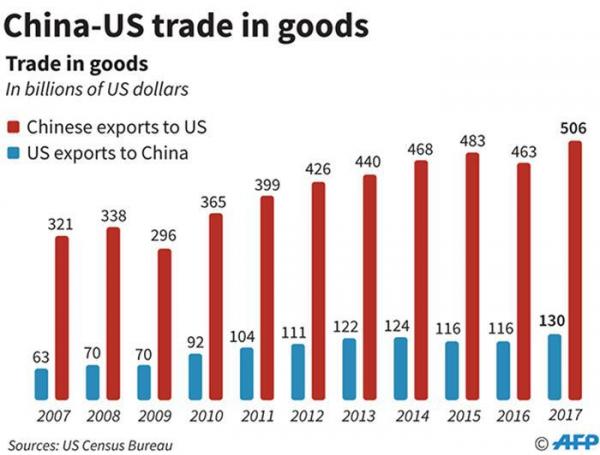

此圖也可題為:自中美戰略經濟對話開啓以來

作為應對措施,堅持其保守主義立場的美國幾乎是本能地轉向增加軍費預算,強化軍事霸權。保爾森在給美國的建議中,也理所當然地包括加強軍事方面的投入。

而美國軍方早已付諸行動了,過去的兩年裏,世界目睹了美軍的一系列重大舉措——組建印-太司令部、組建太空軍、重建第二艦隊、擴充核武庫…

特朗普政府的核武計劃並非開玩笑,據媒體報道,在2019財年預算案中美國國家核安全局(NNSA)獲得的預算比2018財年增加了17%,達到151億美元。其中128億美元直接用於核武器,比2018財年增加8%。其中47億美元用於現役核武庫的更新,比2018財年增加了41%。

而這只是擬議中高達1.74萬億美元的龐大“升級”計劃的開始,該計劃包括耗資3130億美元建造新型導彈核潛艇艦隊,耗資130億美元研製“智能”氫彈,500億美元用於 “可互操作”核彈頭,1270億美元用於重型遠程轟炸機,300億美元用於新型核武巡航導彈,1490億美元用於新型陸基導彈,2610億美元用於重建田納西州的炸彈工廠、新墨西哥州的洛斯阿拉莫斯實驗室和密蘇里州的堪薩斯城工廠。

其中的重型遠程轟炸機就被戲稱為“中國轟炸機”,意指它將服務於改善美國與其第一貿易伙伴之間的不平衡關係。

美國空軍下一代“中國轟炸機”的作戰使命想定圖

這就意味着,今天世界上最大的保守勢力美國(或更準確地説,美國軍工-金融複合體)已經亮出了底牌——絕不向任何變革勢力妥協,誓死維護現行世界秩序,為此甚至不惜打一場毀滅性的世界大戰。

愛因斯坦關於科學問題説過一句極富智慧的話:We cannot solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. 我們不能運用在製造出問題時使用的同樣的思維再來解決這些問題。

美國要不要問問自己:今日世界很多衝突、對抗、社會動盪,難道不是美國一味訴諸武力、濫用霸權才製造出來的嗎?再反思一下:製造出問題時是什麼思維邏輯?再預測一下:企圖運用同樣的思維邏輯反過來解決同樣的問題,有可能成功嗎?

保守主義和秩序主義者所能犯的最大錯誤莫過於此!

面對這個局面,如果世界各國無所作為,結果就是亨廷頓所説的The truly helpless society,無助無望的社會。所以,保守與變革的角色轉換,也就是本文所謂“亨廷頓轉換”,歸根結底是美國一意孤行和倒行逆施逼出來的,在這種倒退中,中國單單因為體量就足以被出頭、被上位、被成為頭號對手了,再不奮起應對並積極推動變革,恐怕也是不可能了。

所謂中美關係的“十字路口”,深層意義就在這裏:第一個方向,毫無疑問,就是“修昔底德陷阱”,雙方都訴諸製造出問題時使用的同樣的思維應對當前問題,南海問題、台灣問題、半島問題都是如此,那麼前景就是迎頭相撞乃至爆發戰爭。

第二個方向,則是本文提出的“亨廷頓轉換”,如果做得好,就有希望避開“修昔底德陷阱”,走上光明之路。但走上這條路的前提是,美國必須認識到,舊秩序維持不下去了,舊思維解決不了問題了。而中國和其他一些國家所代表的變革力量、創新力量,反而即將成為世界秩序真正的維護者。由“人類命運共同體”信念所引導的新秩序,終將到來,以“美國優先”為指針的舊秩序,終將過去。

美國一旦明白這一點,正確的做法就是重新採取與中國合作的政策,共同促成新舊秩序的轉換。

基辛格在最近的講話中説,“美中兩國就如何解決問題在哲學層面存在着不同的看法”,這是對的,但如果僅僅是各玩各的哲學,各説各的話語,還是解決不了問題。他認為,美中兩國有足夠的意願避免爆發毀滅性的戰爭,但他也沒有提出新的解題方式。

這個週末,人們欣慰地看到,中美外交安全對話在華盛頓召開,雙方討論了多個議題。但也無奈地看到,在南海及台灣等問題上,雙方針鋒相對互不相讓,甚至公開提到了戰爭。顯然,目前中美關係所處的位置,還在通往“修昔底德陷阱”的那條對抗之路上,距離“亨廷頓轉換”那條合作之路、和平之路還頗為遙遠。

好消息是,下一站是月底在阿根廷實現的“習特會”。寄希望於兩國最高領導人拿出真正的勇氣和智慧。

本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。