王紹光:改革開放、國家能力與經濟發展(下)

【9月25日晚,清華大學國情研究院『國情講壇』第七講在公共管理學院報告廳開講。清華大學國情研究院特聘研究員,清華大學公共管理學院、蘇世民書院特聘教授王紹光就“改革開放、國家能力與經濟發展”主題發表演講。本文為下篇。】

國家能力和中日大分流

19世紀下半葉,日本的發展速度比中國快得多,在甲午海戰中打敗了中國,後來蠶食東北,最後又試圖侵佔整個中國。即使到今天為止,從技術、經濟發展指標上看,日本也比中國要先進得多。對於中日之間的大分流,應該如何解釋呢?

關於這個問題,有兩個流行的看法:一是明治維新之前,中國與日本差不多,都是經濟停滯的落後國家,且統治者都不思進取;二是中日之間的差距是1868年日本明治維新之後拉開的,因為日本進行了徹底的改革,而中國的改革不夠徹底。[1]一本2018年新出的書依然持這樣的看法,並得到多位名家的重磅推薦。該書的作者認為:

“日本進入明治維新時代,對外開放,對內改革,走上了富國強兵的近代化道路;”“日本做得更為徹底,引導着明治維新走向了成功;”“假如日本不鋭意改革,發憤圖強,就會像中國一樣衰敗腐朽”![2]

實際上,現在已有不少研究挑戰上述流行看法。

關於第一個流行看法,最近一二十年的研究表明,與西歐一樣,中國與日本也曾經歷了廣泛的商業化和早期的工業化(即非機械性的工業化)。用美國學者彭慕蘭(Kenneth Pomeranz)的説法,

“1750 年前後中國和日本的核心區看來與西歐地區相同”都有“精密複雜的農業、商業和非機械化的工業”。[3]

經濟學家安古斯·麥迪森(Angus Maddison)的估算顯示,在1700-1820年之間,中國在世界GDP中所佔比重分別從22.3% 增至 32.9%,而歐洲從24.9%增至 26.6%;中國的年均增長率為0.85%,歐洲為0.58%,雖然都高於世界的平均數(0.52%),但中國比歐洲高。[4]據此,中國學者李伯重也相信:

“在歐洲工業革命之前的幾個世紀中,中國在經濟發展的許多方面並不遜於歐洲”。[5]

不過,在批駁第一種流行看法時,彭慕蘭有點**過於強調中日之間的共性,而忽略了它們之間的差異。**第二個流行看法的問題是,它注意到中日之間的差異,但強調差異出現在明治維新之後,產生差異的原因是兩國改革開放的力度不同。最近有研究表明,中日之間的分流比不是明治維新之後才出現的,而是在明治維新之前已經存在;兩國在明治維新之前的差別使得明治維新以後兩國的差別進一步擴大。明治維新之前,中日之間的差別表現在兩方面:一是人均GDP的差別,二是國家能力的差別,後者很可能與前者有密切關係。

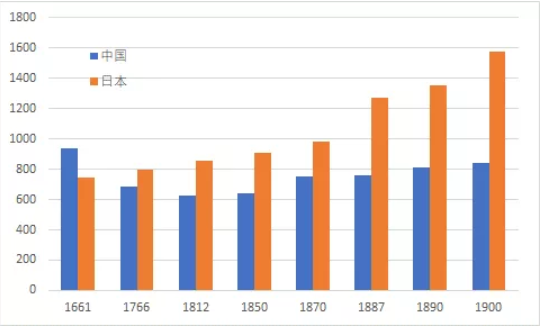

基於新版麥迪森數據庫,圖五顯示,在康熙登基那一年(1661年),中國的人均GDP高於日本;但到乾隆31年(1766年),日本的人均GDP已超越中國。一份2017年發表的研究發現,在1720年以後的130餘年裏,日本的人均GDP年均增速明顯加快,達到0.25%,而中國的人均GDP幾乎沒有增加。這使得,兩國之間的差距持續擴大;到19世紀的最後十餘年,已呈天壤之別。很明顯,中日兩國之間在人均GDP方面的分流出現在明治維新之前,而不是之後;

“這些早期的增長突破為1868年明治維新後轉向現代經濟增長奠定了堅實的基礎”。[6]

圖五:1661-1900年中日人均GDP情況(2011年國際美元)

數據來源:Maddison Project Database (Version2018) by Jutta Bolt, Robert Inklaar, Herman de Jong and Jan Luiten van Zanden,https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/data/mpd2018.xlsx.

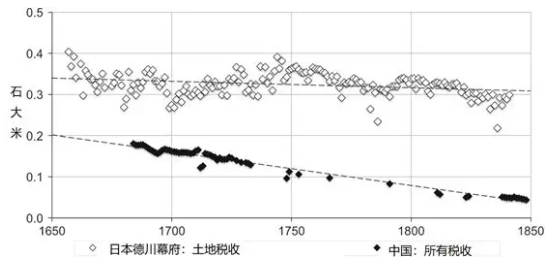

在人均GDP方面出現分流的同時,**中日之間在國家汲取能力方面也出現了分流。**圖六來自一項對日本徳川幕府和中國清朝的比較研究,其作者明確指出,因為這張圖中的數據大大低估了日本汲取能力,中日之間在汲取能力方面的差距遠比這張圖顯示得大。儘管如此,圖六顯示,從1650年到1850年,日本的水平基本穩定,而中國的水平急劇下降,致使中日在汲取能力方面的差距日益擴大。據該項研究的作者估計,到第一次鴉片戰爭前後(1839-1842年),中國的税收收入只相當於國家收入的2%,而日本則高達15%。這項研究的意義在於,它以翔實的數據證明,中日國家汲取能力方面的巨大差距出現在明治維新之前,而不是明治維新之後。

圖六:中國與日本的人均税收,1650-1850年

圖片來源: Sng, Tuan-Hwee andChiaki Moriguchi, “AsiagucLittle Divergence: State Capacity in China and Japanbefore 1850,” Journal of Economic Growth,Vol. 19, No. 4 (December 2014), p. 441.

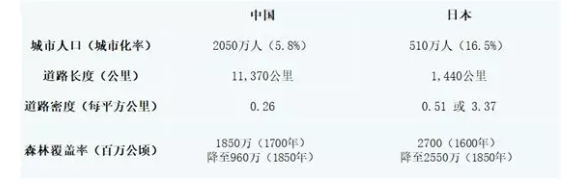

**比較強的國家汲取能力也許可以解釋,為什麼日本在現代化道路上走得比中國早一些、順一些、快一些。**因為有比較強的國家能力,德川幕府時期和明治維新時期的日本可以提供更多、更好的公共物品,比如道路、橋樑、港口、燈塔、消防、賑災這些方面。表六僅僅展示了三個方面的對比數據。在明治維新前,中國的城市化率只相當於日本的三分之一,以後還需要近一百年,中國的城市化率才達到日本那時的水平。在生態保護方面,日本也比中國做得好得多;對森林的損毀程度可以看作一個指標。

表六:晚清中國與德川幕府統治下的日本基礎設施建設對比

* 數據來源:Sng, Tuan-Hweeand Chiaki Moriguchi, “Asia’s Little Divergence: State Capacity in China andJapan before 1850,” Journal of EconomicGrowth, Vol. 19, No. 4 (December 2014), p. 461.

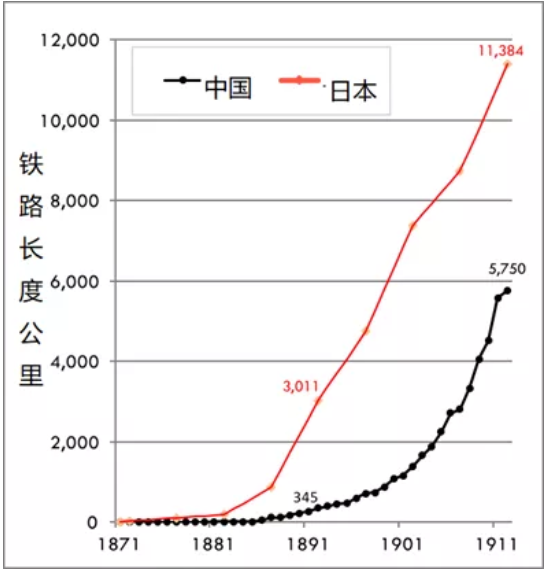

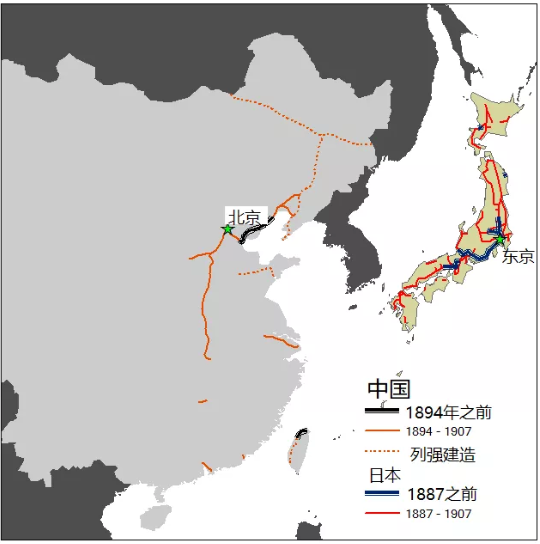

不錯,中國的道路比日本長得多,但中國的面積大得多,換算成每平方公里的道路密度,中國遠遠落在日本後面。中國的第一條鐵路建於1876年,且因遭到抵制於次年拆除;而德川幕府卻在明治維新前已計劃建設鐵路。[7]這使得日本在明治維新開始不久就得以用政府投資主導全國鐵路網的快速建設,通車裏程不斷增加,而中國遠遠落在後面(見圖六)。

圖六:中日鐵路營運里程:

更重要的是,日本是個狹長的島國,而中國的面積是日本的25倍。在1887年之前,鐵路已聯通日本的核心區域;到1907年,鐵路已延伸至幾乎整個日本列島。反觀中國,到甲午戰爭之前,鐵路總長度不過400來公里,放在中國地圖上,只是一截短線。即使到辛亥革命之前,中國通鐵路的省份還是很少,其中不少線路還是由列強控制的(見圖八)。

圖七:中日鐵路地圖

圖表來源:Mark Koyama, Chiaki Moriguchi, and Tuan-Hwee Sng, “Geopoliticsand Asia’s Little Divergence: State Building in China and Japan After 1850,” HIASDiscussion Paper, No. E51 (July 2017), p. 8.

提供公共物品需要財政收入支撐;只有政府的汲取能力比較強,才可能做更多的事情。而像交通網絡之類的公共物品是經濟進一步發展的基礎設施;無疑,明治維新之前打下的基礎會為明治維新之後的發展鋪平道路。在著名日本史學家威廉・比斯利(W. G. Beasley)看來,就連明治維新之前已出台的相關改革規劃也是一種公共物品,它

“為明治維新提供了一幅‘富強’的藍圖”。[8]

在現代經濟增長的起步階段,與汲取能力同樣重要的是強制能力,即對中央權威對暴力合法使用的壟斷。

從1185年到1867年,在長達682年的幕府時代,日本沒有真正統一的中央政府,各地皆由武士統治。[9]在16世紀後半葉,日本經歷了一場軍事革命:幾乎全面採用槍炮,制定有效部署火力的戰術,改變軍隊的構成和組織,從而實現了戰爭的專業化。它與歐洲的軍事革命非常相似,但卻是在沒有中央權威的情形下發生的。儘管如此,這場革命改變了軍隊的組織方式和戰爭的打法,讓人們意識到集中權威的必要性與重要性,為日後追求一個統一的現代國家提供了鋪墊。[10]

1850年前後,中日同時面臨內憂外患,但兩國的回應方式迥然不同,對各自強制能力的影響至深。

為了鎮壓太平天國,滿清政府起初調動常備軍“八旗兵”和“綠營兵”與太平軍作戰,但他們不堪一擊,連連受挫。不得已,咸豐皇帝只好鼓勵全國各地豪紳興辦團練(最著名者為湘軍與淮軍);不僅軍隊由地方勢力指揮,連軍隊的開支也放任地方以各種名目的厘金籌措。從此,本有長期集權傳統的中國走向分權;儘管後來清王朝幾次試圖收權,但覆水難收,大勢已去。

**同樣應對內外危機,原本軍權相當分散的日本卻走向了集權。**作為一個面積不大的島國,來自海上的西方威脅讓日本人認識到,明治維新前那種分散的封建政治架構已經過時。與列強有過交涉甚至短暫交戰經驗的幕府與各藩都曾採取過增強自己軍事實力的步驟,但限於分散的財力,各自為戰顯然已不足以抵禦西方的入侵。實際上,在短暫的內戰(即1868年-1869年展開的所謂“戊辰戰爭”)之前,德川派與倒幕派都同意只有統一的中央集權體制才能挽救日本,並尋求改變幕藩體制;他們爭奪的是:由誰、用什麼方式來主導這個集權過程。內戰結束了長達六百多年的武士封建制度,促成了天皇制度和新型行政體系的確立。

明治維新最關鍵的改革是1871年廢藩置縣,徹底終結了幕府體制,其意義不下於秦始皇的廢封建、行郡縣。常常被人忽略的是,與廢藩置縣同時出台的改革是命令大名(封建諸侯)解散私人軍隊,將武器上繳政府。雖然受到部分武士的抵制,到1872年初,日本陸軍與海軍已正式建立;1873年初,日本又正式推出徵兵制,用平民出身的士兵替代武士階級。[11]至此,日本已建立了集中統一的常備軍。在創設全國統一軍事體制的同時,日本建立了地方與全國警察體制。基於對暴力的壟斷,日本得以在短期內大刀闊斧地推出一系列改革,包括實行新幣制(1871)、地租改正(1873)將財權集中到中央。到1877年,它已建立起統一的財政制度,進一步加強了其汲取能力。

反觀中國,直到甲午戰爭爆發後,滿清政府才開始效仿德國與日本組建常備軍,即袁世凱統帥的“新軍”,比日本晚了近四分之一個世紀。更令大清帝國尷尬的是,這支“只知袁宮保,不知大清朝”的北洋新軍最終成了辛亥革命的主力;而令中國遺憾的是,直到共產黨掌握政權後,才形成在全國範圍內壟斷暴力合法使用的軍事體制,比日本足足晚了70多年。

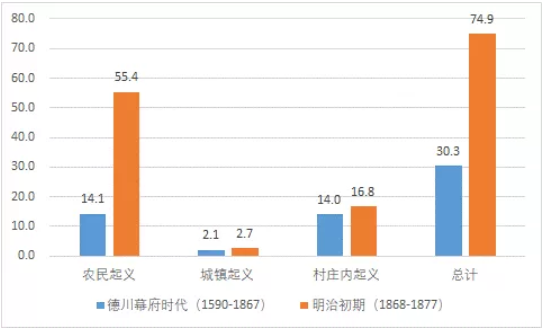

**與中國一樣,日本的改革也曾遭到各方的強烈抵制。**鮮為人知的是,明治初期起義的頻率大大高於德川幕府時代(見圖九)。例如,在1873-74年間,反對新税制、新學制、徵兵制的農民起義此起彼伏;又如,在1874-1878年間,武士動亂頻頻爆發。

圖八:日本年間起義數量

數據來源:Roger W. Bowen, Rebellion and Democracy in Meiji Japan: A Study of Commoners in thePopular Rights Movement (Berkeley, CA: University of California Press,1984), p. 73.

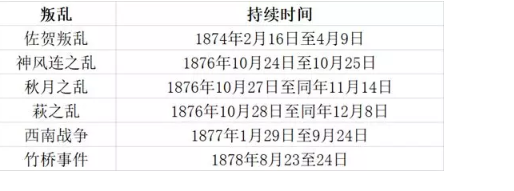

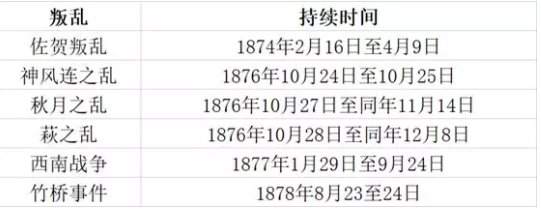

**與中國不同的是,有集中統一的軍隊、警察作後盾,日本基本上可以做到以斷然手段在短期內平息騷亂。**近代日本“軍國主義之父”山縣有朋是陸軍的締造者,在建立第一支常備軍的過程中,他已預計到,國家軍隊的第一項任務就是鎮壓內亂。[12]事後發生的事也證明了這一點。當時日本的警察實際上軍隊的一個分支;而軍隊本身不過是一支軍事化的警察,其主要任務不是抗擊外敵,而是消除內患。[13]“明治維新”以後農民暴動頻發,從1868至到1878的十年中,共有185次之多,有些暴動中參與的農民達數萬人之多。但這些暴動都被軍隊與警察迅速平息了。[14]也許對當局挑戰更大的是武士動亂,在1874-1877年間,這樣的動亂至少發生過30多起。[15]然而,地方性的武士動亂完全不是新組建常備軍的對手。[16]表六列舉了1874-1878年間的幾次規模比較與影響大武士動亂:這些動亂短的只持續了一兩天,最長的也不過八個月。西南戰爭是日本歷史上的最後一場內戰,新組建的常備軍大獲全勝,徹底結束了武士時代。

表七:武士動亂的持續時間:

國內政局穩定後,日本國力快速提升。在1870-1900年間,日本的人均GDP從985美元上升到1575美元(2011年國際美元),增加了60%,而同期中國從751美元上升到840美元,只增加了12%。[17]有日益增強的國力為基礎,日本在1877年後的20餘年逐步廢除了與西方列強簽訂的不平等條約;到1899年,日本已經完全廢除了治外法權。有學者稱日本是“迅速實現了主權”(Rapid Rise toSovereignty),而中國是“為爭取主權苦苦奮鬥”(Struggle forSovereignty)。[18]在與西方列強的博弈過程中,日本人從對手那裏學到一樣東西:強權即真理。一旦自身強大起來,它自己便開始效仿西方列強,向外進行殖民擴張,走上了“武力擴張,以戰爭促發展”的道路。後來,山縣有朋在總結日本發展經驗時不無自得地説:

“維新大業成就以來已有40餘年,細想起來國運的發達主要依靠武備的力量”。[19]

就在説這番話的幾乎同時,山縣有朋提出了日本應該追求的戰略目標:霸佔中國東北,進而在整個中國謀求“優勢地位”。[20]

結 語

以上兩節的討論顯示,東方與西方之間、中國與日本之間之所以會出現大分流,與國家能力有密切的關係。歷史上類似的大分流還有一些,同樣國家能力的強弱是重要的解釋變量。例如,第二次世界大戰結束之後,又出現了一次大分流,即東亞經濟體在第三世界長期一枝獨秀,出現了幾個“小龍”,形成所謂“東亞奇蹟”。

20世紀70年代,當這個奇蹟剛剛引起人們注意時,經濟學家對此的解釋是,日本、韓國、新加坡、以及中國的台灣和香港的成功歸功於不受干擾的自由市場。在這些經濟學家中,好幾位是華人,如香港大學教授陳坤耀斷言,在這些經濟體中,

“國家干預幾乎不存在”;[21]

耶魯大學教授費景漢與台灣大學教授郭婉容沒有完全否認政府幹預的存在,但確信這些經濟體中的政府幹預比別的地方“少得多”。[22]雖然對東亞完全不瞭解,米爾頓·弗裏德曼也信心滿滿地聲稱:

“馬來西亞、新加坡、韓國、台灣、日本靠私人市場而蓬勃興旺”。[23]

然而80年代出現了一大批研究證明,在日本、[24]台灣、[25]韓國的發展中,[26]政府扮演了十分關鍵、不可或缺的角色;[27]到90年代,連世界銀行也校正了自己以前的判斷,[28]承認為促進經濟發展,這些經濟體的政府都“以各種方式進行了系統性的干預”。[29]很明顯,能發揮如此巨大作用的政府不可能是一個缺乏基礎性國家能力的政府。正如麻省理工學院教授愛麗絲·安士敦所説,韓國的成功

“在很大程度上靠的是一個強有力的國家,一個能夠將自己政策落實的國家”。

不僅韓國是這樣,安士敦的推論是:

“沒有一個強有力的中央權威,‘落後’國家不太可能實現工業化”。

在經濟轉型過程中,哪怕政府不干預市場,它也必須具備很強的能力,在面對轉型中利益受損羣體的壓力時,能夠從容應付,避免打斷經濟增長的進程。而“落後”國家最缺的,恰恰是強有力的政府。[30]

圖九:人均國內生產總值增長指數:四國比較

圖表來源:Atul Kohli, State-Directed Development: Political Powerand Industrialization in the Global Periphery (Cambridge: CambridgeUniversity Press, 2004), p. 24.

當拿東亞經濟體與別的國家進行比較時,國家能力的重要性就更加凸顯了。在2004年出版的《國家主導的發展》一書中,普林斯頓大學印度裔教授阿圖爾·科利(Atul Kohli)比較了四個國家在20世紀下半葉的發展軌跡(見圖九),

“這四個案例顯示,在追求經濟轉型方面,各國的國家能力不盡相同:韓國有一個有效的、促進增長的政府,尼日利亞的政府腐敗而無效,巴西與印度的政府出於兩個極端之間”。

科利教授的結論是:

“在發展中世界,創造一個有效的國家一般會先於出現一個生機勃勃的經濟”。[31]

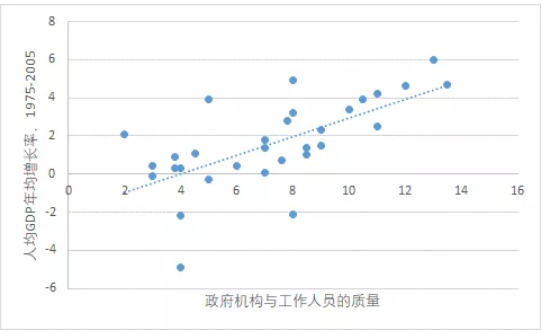

幾年後,他將研究拓展到31個經濟體,包括很多非洲與拉丁美洲國家,國家能力的關鍵作用再次得到佐證:以政府機構及其工作人員的質量作為衡量國家能力的指標,國家能力越強,長期經濟增長速度越高(見圖十)。

圖十:國家能力與經濟增長

數據來源:Atul Kohli, “Statesand Economic Development,” 2010,www.princeton.edu/~kohli/docs/SED.pdf

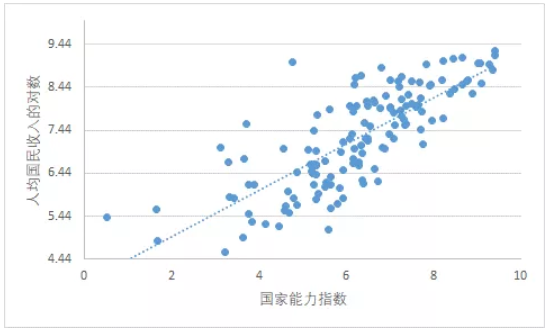

美國布魯金斯研究所的學者使用了更大的數據庫,對141個發展中或轉型國家的國家能力進行了測度,他們同樣發現,國家能力越強,經濟發展水平越高(圖十一)

圖十一:國家能力與經濟發展水平:

數據來源:Susan E. Rice and Stewart Patrick, Index of State Weakness in Developing World(Washington, DC: The Brookings Institution, 2008).

我們之所以在這裏不厭其煩地引用多項研究,是為了證明,不管國家能力用什麼指標衡量;不管是歷史案例,還是現實案例;不管是相同案例的比較,還是差異案例的比較;不管是小樣本,還是大樣本;不管是定性分析,還是定量分析,其結論指向完全上是一致的:改革開放成功的少、失敗的多;經濟增長持續的少,短命的多。很多人不假思索地認為,只要下決心進行改革開放,它必定成功;只要堅持改革開放,經濟必定持續增長;經濟繁榮就是改革開放的結果。當然,不進行改革開放,也許不會出現經濟繁榮;但這篇文章試圖指出,並不是所有的改革開放都能夠成功,改革開放的成功有賴於一個有效政府的存在。

歷史的、跨國的和當代的研究都表明,政治經濟體制轉型(改革開放)比較順利、現代經濟增長出現比較早的國家都是國家能力增強在先,經濟發展隨後。這種時間上的前後揭示了邏輯上的關聯,也就是説,經濟發展很可能不僅僅是改革開放的結果;除了改革開放的方向與舉措正確以外,還需要一個有效政府作為前提條件。換句話説,僅有改革開放,沒有國家能力的鋪墊是不行的。當然,我們也不能反過來説,只要國家能力足夠強,不進行改革開放也可以帶來經濟繁榮。有效政府只是經濟繁榮的一個必要條件,改革開放是經濟繁榮的另一個必要條件,改革開放和國家能力的建設與維護是相輔相成的,缺一不可,但兩者都不是充分條件。在紀念改革開放四十週年的時候,對這一點應該有清晰的認識。

最後,為什麼對改革開放與經濟增長而言,具備基礎性國家能力的有效政府是必要和重要的呢?第一,國家能力比較強,可以為改革開放奠定比較堅實的基礎,包括制度保障、人力資本、基礎設施等。第二,國家能力比較強,可以為改革開放創造比較有利的內外環境。比如,只有具備一定國力,才能獨立自主地制定自己的經濟政策。第三,國家能力比較強,可以比較好地把握改革開放的方向和節奏。改革並不是要按照一個速率、朝一個方向走,有時必須要繞道走、要調整步伐。國家能力比較強,才有能力調節改革開放造成的損益分配,對利益受損羣體進行必要的、適度的補償,避免社會矛盾激化,防範政治上的風波。

國家能力如此重要,在未來改革開放的道路上,我們一定要且行且珍惜。

(翻頁請看尾註)

[1] John Fairbank, Edwin Reischauer, and Albert Craig,East Asia: Tradition and Transformation,Revised Edition (Boston: Houghton Mifflin, 1989).

[2]馬國川,《國家的啓蒙:日本帝國崛起之源》(北京:中信出版社,2018年)

[3]彭慕蘭,《大分流:歐洲、中國及現代世界經濟的發展》(南京:江蘇人民出版社,2003年),第15,226-227頁。

[4] Angus Maddison, Chinese Economic Performance in the Long Run, 960-2030 AD, SecondEdition (OECD Publication, 2007), p. 44.

[5]李伯重,《江南的早期工業化(1550-1850)》(修訂版)(北京:中國人民大學出版社,2010年)。

[6] Jean-Pascal Bassino, Stephen Broadberry, KyojiFukao, Bishnupriya Gupta, and Masanori Takashima, “Japan and the GreatDivergence, 730-1874,” Discussion Papers in Economic and Social History,University of Oxford, Number 156, April 2017, p. 3.

[7] Dan Free,Early Japanese Railways 1853-1914: Engineering Triumphs That TransformedMeiji-era Japan (Tokyo: Tuttle Publishing, 2012).

[8] W. G. Beasley, TheRise of Modern Japan (New York: St. Martin’s Press, 1990), p. 50.

[9] Marius Jansen, WarriorRule in Japan (Cambridge: Cambridge University Press, 1995)

[10] Matthew Stavros, “Military Revolution in EarlyModern Japan,” Japanese Studies, Vol.33, No. 3 (2013), 243-261.

[11] Edward J. Drea, Japan’s Imperial Army: Its Rise and Fall, 1853–1945 (Lawrence,Kansas: University Press of Kansas, 2009).

[12] Stephen Vlastos, “Opposition Movements inEarly Meiji Japan,” in CambridgeHistory of Japan: Vol. V: The Nineteenth Century (Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1989), p. 386.

[13] Hyman Kublin, “The ‘Modern’ Army of Early Meiji Japan,”The Far Eastern Quarterly, Vol. 9,No. 1 (Nov., 1949), p. 39, note 53.

[14]週一良,“日本‘明治維新’前後的農民運動”,《北京大學學報(哲學社會科學版) 》第一卷第三期(1956年),第52-78頁。

[15] Patricia Ebrey and Anne Walthall, Modern East Asia from 1600: A Cultural,Social, and Political History, Third Edition (Boston, MA: Wadsworth, 2014),p. 351.

[16] D. Colin Jaundrill, Samurai to Soldier: Remaking Military Service in Nineteenth-CenturyJapan (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2016).

[17] Maddison Project Database (Version 2018)

[18] Kayaoglu Turan, Legal Imperialism: Sovereignty and Extraterritoriality in Japan, theOttoman Empire, and China (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

[19]武寅,“從歷史的深層看日本:試析日本軍國主義的社會基礎與歷史根源”,《炎黃春秋》2001年第10期,第42-45頁。

[20]孫耀珠,“山縣有朋與日本對中國的侵略”,《日本研究論集》,2002年,第248-259頁。

[21] EdwardChen Kwan-yiu, Hyper-growth in AsianEconomies: A Comparative Study of Hong Kong, Japan, Korea, Singapore and Taiwan((London: Macmillan, 1979), p. 41.

[22] JohnC.H. Fei, Gustav Ranis, Shirley W.Y. Kuo, Growthwith Equity: The Taiwan Case (Washington, D.C.: The World Bank, 1979), p. 34.

[23] MiltonFriedman and Rose Friedman, Free to Choose: A Personal Statement (New York:Harcourt Brace Jovanovich, 1980), p. 57.

[24]Chalmers Johnson, MITI and the JapaneseMiracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975 (Stanford: StanfordUniversity Press, 1982).

[25] AliceH. Amsden, “The State and Taiwan’s Economic Development,” in Peter B. Evans,Dietrich Rueschemeyer, Theda Skocpol, eds., Bringingthe State Back In (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), pp.78-106.

[26] AliceH. Amsden, Asia’s Next Giant: South Koreaand Late Industrialization (New York: Oxford University Press, 1989).

[27] RobertWade, Governing the Market: EconomicTheory and the Role of Government in East Asian Industrialization(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990).

[28]WorldBank, World Development Report 1991: TheChallenge of Development (New York: Oxford University Press, 1991), pp. 31,70, 145.

[29]TheWorld Bank, The East Asian Miracle: EconomicGrowth and Public Policy (New York: Oxford University Press, 1993), p. 5.

[30]AliceH. Amsden, Asia’s Next Giant: South Koreaand Late Industrialization (New York: Oxford University Press, 1989), pp.18, 147-148.

[31]Atul Kohli, State-Directed Development: Political Powerand Industrialization in the Global Periphery (Cambridge: CambridgeUniversity Press, 2004), p. 2.