邁克爾·羅斯:大國崛起,素質教育還是“奢談”嗎?

【10月19日,美國維思大學(Wesleyan University,舊譯作“衞斯理大學”)在上海舉辦“博雅教育+電影”論壇。這所有187年曆史的文理大學是美國博雅教育“小三強”之一,雖僅有三千餘名學生但曾有許多聲名赫赫的教員,其中包括美國前總統伍德羅·威爾遜和作家T·S·艾略特。

今年是維思大學首次在海外舉辦“博雅教育+”論壇,校長邁克爾·羅斯在論壇發表主旨演講。演講結束後,羅斯接受了觀察者網的專訪,闡述其教育理念。採訪/整理:觀察者網 楊晗軼】

邁克爾·羅斯在博雅教育論壇上發言

觀察者網:你在演講中向大家勾勒了作為一名學生將在你的大學獲得怎樣的教育,涉及面很廣,我聽完收穫很大,但我更希望深入聊聊博雅教育本身。你在演講中以及剛才反覆使用的一個詞是“自由教育”(liberal education)而不是“博雅教育”(liberal arts education,亦譯作“通識教育”、“文理教育”、“素質教育”)。這兩個詞之間有什麼細微的差別嗎?或者説一個更偏向於社會,一個更偏向於學術?

羅斯:2014年我寫了一本書《超越大學:自由教育的重要性》,裏面提到了這個差別的由來。歐洲傳統的博雅教育本質上強調的是人在工作以外的自由,這種博雅教育的對象是那些富有的、能夠支配勞動者的人。而美國的自由教育則更重視科學探索、求知精神和生產實踐。所以,這種務實的自由教育(pragmatic liberal education)更強調思想產生的環境,並幫助學生將自己的抱負與理念和環境結合起來。

反過來説,傳統博雅教育的目標是讓學生理解這個世界,但不一定要讓他們參與其中或者通過工作來實踐理念。我之所以使用“自由教育”這個詞,是為了強調它的務實性。正如你所説,在某種意義上,自由教育的確沒有那麼學術化,它的重心不在大學校園裏,它關注的是你離開校園後的人生。所以我才給自己的書起名叫《超越大學》。大學是一個供學生探索的地方,但只有等你離開校園,教育的價值才會真正體現出來。

觀察者網:在我的理解中,博雅教育和自由教育的核心目標都是培養真正自由的人。這裏的自由人是指具有自主性(autonomy)和能動性(agency),在漫漫人生路上求索的人。

在博雅教育的發源地古希臘,有奴隸負責生產勞動。在這個基礎上,那些有志參與公民生活的自由人,希望通過博雅教育更好地尋求生命的真義,所以他們才有專門教授“七藝”的課程。中國古代儒家教育也講究君子“六藝”,課程包括駕車和射箭。不管東方還是西方,我們的育人理念似乎都非常重視全面發展。

古希臘“七藝”:語法、辯證、修辭、音樂、算術、幾何、天文

中國古代君子“六藝”:禮、樂、射、御、書、數

但隨着世界的變化,資本主義的興起,專業主義變得很重要。亞當•斯密在《國富論》裏開宗明義地提出,勞動生產力的進步來自分工。所以在現代社會里,人們要以某種有意義的方式參與社會活動,就必須扮演特定的、甚至是被指派的角色。

既然除了少數富家子弟外人人都得進入勞動力市場,既然人們如此依賴專業教育,為什麼着重培育全才的博雅教育能一直延續至今?

羅斯:當今社會,人們需要有某項特殊技能傍身才能維持生計,這非常重要。【拿起手邊的紙巾盒】比如你在工廠工作,知道如何製造盒子非常重要,這樣你做出來的盒子才是盒子而不是口袋。但這並不意味着做盒子這個行為對於你這個人而言,是唯一重要的事情。

有一種教育把你培養成制盒匠,告訴你如何製造出精美的盒子;而自由教育除了要讓你學會做盒子,還要讓你明白盒子從哪裏來到哪裏去。這樣一來,如果機器取代了人工,你的人生並沒有完全失去意義,而你那隻會做鞋的鞋匠朋友的未來就比較暗淡。

也就是説,自由教育既要教你做盒子,讓你掌握技能,也要讓你明白這些技能在社會經濟生活中處於什麼位置。如果你的全部身份僅僅是一名制盒匠,你需要知道這些東西嗎?不需要。但作為一名公民,你需要這些知識嗎?需要。作為一名好鄰居,你需要這些知識嗎?需要。

你的身份不僅僅是一名制盒匠,你同時還是某人的兄弟,某人的父親,某個射箭俱樂部的會員,某個宗教羣體的成員。

你可以通過務實的自由教育學習制盒、修車,甚至哲學。當然你也可以把哲學當作一門技術學科,或者你可以專門學習如何對50個字以內的句子進行語義分析,除此之外你一無所長。這正是自由教育所反對的。這樣的教育教出來的學生,要麼只知道如何做盒子,要麼只會語義分析,卻不明白這樣的分析在哲學史裏扮演什麼樣的角色。

務實的自由教育特別重視讓學生理解技能在社會大環境中的作用,使他們不僅僅成為機器上的某個螺絲釘,某個零部件,不僅僅成為一名制盒匠,而是一名具有自我意識的社會參與者。也就是説,更重要的是培育人之為人的整體,而不是單項技能。

觀察者網:也就是説,每個人的角色都是綜合性的,其中一部分是這個人的職業,當然還包括對生命中不同領域的探究,這些東西集合在一起構成了這個人在世界上的身份……

羅斯:還構成了這個人的能力(capacity)。

觀察者網:為何説與能力相關呢?難道能力培訓不是專業教育在做的事情嗎?

羅斯:比方説我知道如何做出精美的盒子,但突然有一天老闆告訴我,公司今後可以用機器做盒子,不再需要我手工製作了,我應該怎麼辦?我需要充分了解與做盒子相關的各種產業。或者拿剛才演講裏提到的30分鐘小電影來説,如果這種形式的電影不再受歡迎,但我學會了如何寫作、如何思考、如何用畫面講故事,我便可以做其他的事,因為我掌握了相關能力。自由教育就是要開發學生的潛能,使他們更加了解自己的能力。

當技術革新擠壓勞動力空間時,自由教育能幫助人們重新找到定位嗎?

觀察者網:請允許我也以制盒匠為例。如果一個人的學習內容只是做盒子,那麼可能他只需一個月時間就能夠做出非常精美的盒子;但如果要他掌握上下游的各種產業,比如盒子的原料從哪裏來,怎樣運輸,做好的盒子要如何營銷才賣得好等等,這一整套課程上完恐怕需要一年的時間。當技術變革對制盒業造成干擾時,這個全面發展的人或許更容易在相關產業找到下一份工作。

但如果某甲可以一個月學會制盒,某乙一個月學會供應鏈管理,某丙一個月學會市場營銷,這三個人合在一起只需培訓一個月便能各自勝任手頭的工作,遠遠少於把他們培養成通才全才的時間。當技術變革來臨時,他們可以在短期內接受專業培訓勝任另一項工作。如果這樣做有助於節約成本、提高效率,或許這是德國、瑞士等國家培訓高級產業工人的初衷吧。

中國未來將走上產業升級的道路,在這樣的情況下,相比各領域均有涉獵的全才,恐怕中國更需要的是專業領域的高級技術人才。而在技術變革打破產業格局的時候,我們也可以集中資源快速培訓新的技能。

羅斯:我想在產業轉型時期最重要問題在於,你是有能動性的主體呢,還是被動接受調遣的客體。

目前來看,三十年之後許多工作崗位將不復存在,部分就業機會將隨着行業永久消失,在工作之外你想要怎樣的人生?國家可能會給你最低收入補貼,但你得有再學習的能力,有人生的方向感。這才是一個健康的社會。

它的效率或許不如那種把人從一種功能推往另一種功能的社會高,但培養人的能力不但有助於維持社會健康,更能促進創新。當然,這種教育本身就是一種善,因為它把人真正當成具有能動性的人,而不是某種物品。正如康德所説,人非工具,人即目的。

再回到制盒匠的故事上來,如果一個唯效率論的社會本來有十個制盒匠,但現在不再需要盒子了,那何必對他們進行再就業培訓,直接殺死這十個人效率反而更高。那樣的世界多麼令人厭惡,在這樣的社會里人僅僅是工具,而不是具有能力的人。

以人為本的理念並不是教育者的浪漫主義或理想主義空想,受教育者在瞭解自身潛力之後,他們自己就可以獨立探索高效的工作方式。

觀察者網:剛才你説了非常重要的一點,以人為本,真正把受教育者當作具備自主性和能動性的人。我不太熟悉其他國家博雅教育的歷史,但中國的民國時期某些學府曾經十分重視博雅教育。1949年以後,新中國的教育基本遵循蘇聯模式,直到改革開放之後辦學理念才逐漸向西方靠攏,但還是保留了社會主義特色。

我想,共產主義和社會主義的目標就是要從資本的壓榨中解放勞動者,讓人真正自由地實現價值,而不是作為機器上的螺絲釘。按理説以人為本的自由教育應該和社會主義有種天然的契合,但不論在蘇聯還是中國,快速實現工業化、現代化的巨大壓力就是需要大量掌握專項技能的產業工人,因此我們似乎負擔不起博雅教育。這當中是否存在着某種張力或者矛盾?

中國經濟的中堅力量:受到良好教育的專業人才

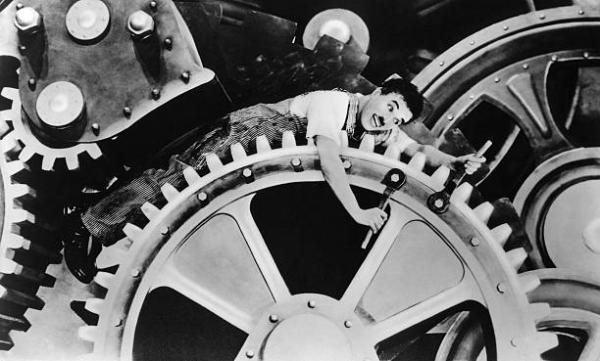

羅斯:馬克思的早期著作裏反覆批判人的異化,認為工業化使人扭曲畸變,成為單純的制盒匠,無法真正實現人的本質,這樣的人不能算是真正的人。我曾經讓學生們觀看卓別林的電影《摩登時代》,電影裏卓別林是一個流水線上的工人,他唯一的任務就是擰螺絲,當他失業後無論他走到哪裏都忍不住做擰螺絲的動作。這實際上反映的是人的畸變。當然,在戰爭時期或某些特殊時期,人們或許無法成為完整的人,他們的能力得不到全面發展和釋放。

我想説的是,教育當然應該教你如何做盒子,如何擰螺絲,但也應該讓你明白這些微小的工作和宏大趨勢有什麼聯繫。短期來看這種教育的效率可能不太高,但長期下去,它會讓人們在經濟當中發揮創造性作用,為社會經濟發展貢獻新思想。

查理·卓別林《摩登時代》海報

回到你的問題上,社會主義的理想之一就是要以有意義的、適應需求的、發揮能力的勞動來取代被異化的勞動。這正是約翰·杜威的民主社會主義教育理念,既重視技能培訓,又避免把人降低為技能的容器。在一戰和二戰的戰間期,美國產生了大量的創新,社會迫切需要適應新生行業,有人提出要根據經濟發展需求實行對口產業教育。在這種社會焦慮的背景下,杜威説,工作是所有人人生的一部分,每個人都需要學習如何工作,但不見得要重複現有的工種,人們應該發揚能動性,去尋找和發現全新的工種。

這種民主社會主義教育理念完全適用於高技術工種和專業工種,它只是不把技能與人生、技能與社羣拆開來看。有人認為如果對某項技能進行單獨專項訓練,學生就能更好地掌握它,我不太同意這種看法。這話放在過去或許還有點道理,但今天萬事萬物之間的聯繫比過去緊密得多,僅僅專注於一點恐怕不見得有助於理解事物。

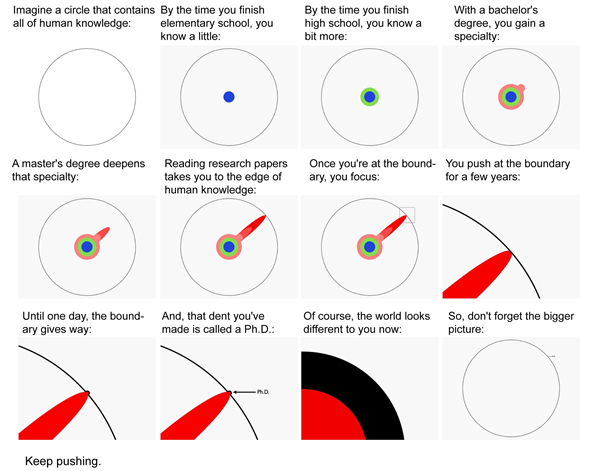

觀察者網:不過在學術圈裏有個現象,過去許多論文的題目很宏大,可以高屋建瓴指點江山,但現在的學者往往傾向於在某個高度專業、高度定向、高度限定的範圍內進行深入研究。我想這反映出精細分工是我們的社會趨勢,教育似乎也應該是這種社會趨勢的產物?

學術的專業分工:通過數十年專業教育,你或許可以觸摸乃至拓展知識的邊界

羅斯:我的專業是哲學史。我剛開始進行專業研究時,十分驚訝地發現某些研究技藝精湛卻毫無意義。當然在某種程度上而言,我的驚訝也來自我的無知。一個人需要相當深厚的知識積累,才能理解專業領域裏艱深的內容,才能明白你在這門學科中所處的位置。但這並不意味着你得放棄對其他知識的追求,無視社會與政治,孤立地看待你的專業。

在中國和美國,醫保和養老都是街頭巷尾人們熱議的話題。國家在制定醫保政策時,當然需要老年病學專家,但如果這些人完全對社會、文化和經濟一無所知,那麼後果可能是災難性的。如果一個人除了本專業知識,對知識生態圈裏的其他東西一無所知的話,是無法解決現實中的問題的。

我剛當上教授的時候,寫過一本書專門討論法國的黑格爾主義……

觀察者網:關於亞歷山大·科耶夫嗎?

羅斯:是的!我是他的遺稿保管人。我寫完這本書大多數人都鬧不清這究竟是什麼,即便知道也認為這樣做毫無意義,因為這個專業面過於狹窄。所以當你立刻説出科耶夫這個名字的時候,我簡直太高興了。儘管大家不認可,但我學會了閲讀黑格爾,閲讀科耶夫,現在回頭看我覺得當初花的那些工夫是有價值的。而且我一向重視理論結合實踐,總是試圖結合所學來看待現實政治聯繫。我曾經在法國跟着米歇爾·福柯學習,看到他對非常細微的東西進行非常細緻分析,但這些細微的東西往往關乎極其重大的社會政治議題。

觀察者網:每個國家以各自的方式參與國際事務,每個公民各司其職、各盡其責,我們以高度組織化的形式共同構建了歷史。未來會不會有某個時刻,這樣的歷史走到盡頭,階級和國家消亡了,人們要進入新的未來,去獨立追求人之為人所珍視的東西?自由教育或者博雅教育是否是在幫助人們迎接這樣的未來?

羅斯:我不這樣認為。創造力源於生產過程受到的限制,我們作為公民、家人、愛人、朋友都會遇到限制。這樣的限制源於歷史,比方我無法選擇出生的地點,我的法語不如英語,德語更次,完全不會中文,這些限制來自我的家族歷史。

舊的博雅教育理念要把人從一切侷限性中徹底解脱出來,讓其自由思考,但我認為自由源於人的行為與外部限制的關係,這樣才能有能動性去克服障礙。我認為黑格爾的歷史觀非常有力,但出於我們所見證過的各種原因,歷史總是循環往復,人們發現自己又陷入了爭取承認的鬥爭。我現在年紀大了,過去我談這些東西可以談上三天三夜。我不希望完全從外部限制中獲得解脱,因為我的行為需要與障礙和限制相關。

我所倡導的教育理念,首先要承認外部障礙和限制的存在,但不可讓它們定義作為主體的人。再拿制盒匠打比方,他可以自由地、自主地做盒子;也可以放棄自由,成為一台制盒機器。但他原本不必放棄自由。

觀察者網:既然我們提到了自由,你覺不覺得中國人理解的自由和西方人理解的自由不太一樣,儘管我們都用“自由”這個詞?

羅斯:我隱約覺得不太一樣,但不確定自己的想法是否正確。首先,東西方差異不可一概而論,美國人、墨西哥人、德國人對自由的理解都不盡相同。但我認為英美文化有強烈的個人主義傾向,在中國我可以明顯感受到不同。所以美國人理解的自由有高度的個人主義色彩,是個人自由,而不是社羣或組織的自由。在我印象裏,中國哲學更強調羣體身份,在某些情況下個人需要為集體做出犧牲,所以中國的自由往往是基於社會關係而言的。

我認識一名慈善家尼古拉斯•博古睿,他特別熱心於在東西方之間架設溝通理解的橋樑。我覺得這非常好,因為美國人自己是很難意識到展現出來的個人主義特質了,這對我們而言太習以為常了。

觀察者網:我之所以問上面那個問題,是覺得東西方人對自由的理解不同。西方人説的自由似乎是種內發的自主權力(an autonomous power of agency),無論是古希臘哲人,還是文藝復興時期的博學者,他們倡導的自由是由內而外的,要理解世界,然後自主決定走哪條路。而中國人説的自由彷彿是種不受由社會羣體等外部束縛的權利(a right to stay above social constraints)。

另外我好奇的是,中國春秋時期的教育家孔子認為社會禮崩樂壞,反覆強調要恢復周禮所代表的秩序,但他的教育理念卻比較像培養自由人的古希臘教育家;而許多人眼裏比較接近自由主義的莊子,反而説過一句著名的話“吾生也有涯,而知也無涯。以有涯隨無涯,殆已!已而為知者,殆而已矣!”這似乎與自由教育的理念恰恰相反,這種差異是否反映了自由作為一種概念的東西方差異?

羅斯:我不太確定莊子口中的“殆已”是指什麼樣的危險困境,或許它來自人類的傲慢,自以為無所不知,這是危險的。

觀察者網:或許他也是在告誡我們,不要什麼都想學,什麼都去追,人的生命有限要懂得取捨,否則就會迷失在知識的海洋裏。我之所以提這個問題,是覺得儒家強調人的社會性,而道家似乎更強調人的自發性,結果反而是儒家教育君子的理念更接近博雅教育,我想知道這種東西方之間的差異是什麼造成的。

羅斯:在時間、精力等種種限制條件下,人必須發現自己內在的能動性,才能避免迷失的危險,使生命過得充實。我不願重複那種個人主義征服世界,集體主義舍小我成大義的刻板説法,我認為內在能力和外在限制是同時存在的,它們緊密聯繫組成了一個生態系統,這敦促人們負責任地面對人生,而不要過度自信以為自己能預示歷史的終結,能為人類做出多麼偉大的貢獻,能解決人類所有的問題。我認為這便是智者的謙謹。

或許莊子也是這個意思,不要試圖用你有限的能力去解決世界上無限的問題,這不是號召人們徹底放棄解決問題,而是要讓人明白自己的固有侷限性,以及各項事業有限的相關性。我覺得他的建議在社會層面上是非常有道理的。這是一種健康的懷疑論。

在西方現代社會,人們過於強調人由內而外的個人主義,大大損害了社會人際關係,也削弱了社羣整體的探究能力,而片面強調個人天才,造就了許多高度信奉資本主義的求知者。對於他人而言這樣的個體可能是非常有害的。西方需要對某種內嵌於社會生態系統中的自由和能動性給予重視,這種觀點過去一兩個世紀以來在強調個人自由的西方思想界中形成了一股逆流。

觀察者網:在當今中國,不少高校都在開設博雅課程,你是否認為你所倡導的自由教育將越來越受重視?

羅斯:幾十年來特別是最近十年,隨着中國經濟崛起,富裕的家長們開始希望孩子的教育能有更多選擇,因此越來越多中國學生去美國留學。許多家長當年也是從中國教育體系裏走出來的“天之驕子”,他們不希望高考成為衡量孩子能力的唯一指標,希望教育能多一些創造力培養,少一些死記硬背。在這樣的背景下,自由教育的種子開始發芽,人們意識到除了應試教育以外還有其他的教育理念。

隨着中國中產階級的膨脹,確實有越來越多中國學生和家長開始對自由教育感興趣,他們不想要專門培養制盒匠、醫生和工程師的教育。每個家長當然都希望子女能在未來的經濟建設中有良好的表現,但我從來沒見過哪個家長認為這就是子女人生的全部意義,沒人會説“只要孩子有錢,我才不在乎他們高不高興”。他們當然希望孩子能掌握技術,但更希望孩子學會做人。

基於這樣的想法,人們自然會希望教育能因材施教,能尊重不同個體能力的差異。所以我覺得自由教育的確在中國有一些可喜的勢頭。

觀察者網:你在此前的發言中説美國大學喜歡用拉丁文校訓,還引用了耶魯大學的校訓“光明與真理”(Lux et Veritas)。眾所周知,耶魯大學也強調自由教育理念,所以我不禁有點恍惚,彷彿聽了一場耶魯大學的開放日演講。維思作為一所文理大學和耶魯這樣的常春藤名校的理念有什麼不同呢?

羅斯:在美國,不同的大學有不同的文化氛圍。美國教育作家威廉·德雷維凱茨前幾年寫了本書,叫做《優秀的綿羊》,裏面提到一個現象:大一新生進入耶魯等名校的時候,大約有5%~10%的人志向是成為銀行家或金融家,到他們畢業時這個比例已經達到了三分之二。他批評耶魯、哈佛等名校把富有創造力和質詢精神的年輕人變成了追逐名利與地位的綿羊。

教育是否應該鼓勵學生整齊劃一地追求金錢與特權?

在那樣的環境下,學生們確實會選擇隨大流,但在維思大學我們有另一種壓力,它逼着你做一些有意思的事情。這些事情最後不一定真的有意義,但學生們至少願意承擔風險,去主動探索、求知。

觀察者網:那麼學生都想成為銀行家、金融家錯在哪裏呢?他們在學校裏得到的啓發就是積極投身於附加值最高的行業,這有什麼不對嗎?

羅斯:這種教育鼓勵學生做出整齊劃一的選擇,抹殺了人與人之間的差異,在人的社會價值與收入之間劃上等號。我提倡的務實教育當然要學生知道怎麼做盒子,怎麼成為銀行家、律師、教師、音樂家,但我不希望他們只知道追逐金錢。

我有一次在麻省安默斯特學院演講,有個學生問我為何如此強調務實,他説他是學音樂的但不會演奏任何樂器,難道這樣的教育是失敗的嗎?我説是的,你的確浪費了你的教育資源。我不願這麼直白,但學法語的學生如果滿口理論卻一句法語都不會説,那就是一種浪費。

觀察者網:如今西方許多媒體高度關注中國科技崛起,其中很大一個原因是中國有大量的科學、技術、工程和數學人才,他們得到了專業定向培訓。而在美國大學,這些專業的主力往往是來自中國和印度的留學生。國家為了打造面向未來的戰略競爭力,難道不應該大力鼓勵這樣的專業教育嗎?

羅斯:我認為最明智的戰略是追求多樣性。國家當然應該鼓勵人才進入它最迫切需要的領域,但這不應該成為罷黜其他學科的理由。畢竟未來有各種各種的難題等待我們去解決,許多偉大的成就往往是在廣泛積累的基礎上意外獲得的,取得成就的人往往需要非本專業的靈感和創意。

國家制定戰略跟投資有類似之處,多樣化至關重要。好比一個運動員需要跑得很快,但如果光追求靈活性導致肌肉力量不足,最後仍然無法突破瓶頸。我們提倡的是智慧上的交叉訓練,我們不要學生成為十八般武藝樣樣稀鬆的業餘愛好者,但也不希望他們成為被某項技能扭曲的畸體。

美國大學裏發展最快的專業是計算機科學、神經科學,未來可能會有更多人選擇學習人工智能。但另一方面,美國的基礎教育是在是太糟糕、太不平等,許多大學生沒有能力學習理工科,這些人去學歷史或文學其實也學不好,但差距不會那麼明顯,有希望矇混過關。

曾經有學生本來志向是生物或計算機,但後來準備轉到人類學,刨根問底才發現原來是因為理科成績不佳。這是美國的現實,好的高中教得比較深,學生畢業時已經掌握了大學的基礎課程,差的高中出來的學生沒辦法只能轉向其他專業。但我們希望能把這部分學生留在理工專業,甚至有專門為“第一代大學生”(父母都沒上過大學)設計的理工科課程,為那些條件不佳但具備潛力的學生創造機會。

觀察者網:再次回到關於中國的話題。中國的博雅教育或通識教育似乎比較強調文史地理,而對自然科學重視不足,放在古希臘可能只算是比較基礎的“下三藝”(trivium)。通過這樣培養出來的學生或許文科綜合能力很強,但似乎仍然算不上全面發展。你對此有什麼建議?

羅斯:我認為自然科學與人文科學不能強行區隔來看。在美國,有人建議我把學校的科目介紹改成“博雅與科學並重”,我説這樣不對,科學本來就是博雅教育和自由教育不可分割的一部分。在本科階段,我們有很多同時學生物和電影、計算機和音樂的學生,不同學科思維交織在一起是非常有益的。比如電影這門課,我們不僅僅讓學生學拍攝,還讓他們學歷史、寫作,讓他們看大量的影片,從多方面刺激他們的創造力。

中美兩國的教育工作者都在思考如何改進課程設置,讓學生掌握不同的方法論,從不同的角度認識世界。我個人也非常喜歡與數學家、經濟學家和科學家對話,能得到很多啓發,能理解社會科學和自然科學的發展軌跡。我有個朋友開了間醫藥公司,他自己是哲學和化學專業出身。我問他是如何在截然不同的領域取得成績的,他説訣竅在於高度容忍模糊狀態。有創意的人在面對模糊狀態的時候總能獨闢蹊徑,他們當然也需要確定性來踏踏實實做事,但如何應對模糊或不確定性是當今世界給我們的巨大考驗。

觀察者網:最後提一個關於特朗普的問題。美國政府越來越傾向於將大量中國在美留學生和研究人員看作潛在的間諜,在簽證政策上也開始收緊。未來兩國之間教育界的溝通和交流將何去何從?

羅斯:目前來看這個問題尤其重要,中國教育部門也比較明確地表態要抵制西方“普世價值”對學生的侵蝕,兩國都對對方產生了疑懼。教育工作者一定要向社會展示,我們完全可以求同存異,在不污染本國原生思想的同時打開交流之門。中國留學生在美國接觸西方思想的同時,也帶來了中國思維,這非常有益。

反之,回到部落主義是件危險的事。人總是更偏愛自己的社羣或部落,但這不是人們封閉的藉口。你可以喜歡吃巧克力,但你不能徹底拒絕其他食物,限制自己做最輕鬆的事,而不主動迎接挑戰和,這是對人生的自我制裁。

本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。