曹錦清:改革開放四十年人口紅利的社會倫理基礎

【1978年12月18日,十一屆三中全會召開,中國拉開了改革開放的大幕。四十年來,艱難困苦,玉汝於成,在改革開放進入新階段的今天,農村土地制度面臨着怎樣的新局面、新問題?四十年改革開放和幾千年的中國又有什麼內在共通的歷史理路?當下的知識分子又應如何組織和調整學界話語,為揚帆起航的新時代獻計獻策?

觀察者網就此採訪了華東理工大學教授,春秋發展戰略研究院研究員曹錦清。】

(採訪/觀察者網 武守哲)

觀察者網:曹老師您好。今天採訪的議題圍繞着改革開放四十週年展開。過去幾十年來您一直關注中國的農村土地制度改革,在九十年代中期就做了很多田野調查和實地研究。改革開放四十年後的今年,中國的農村土地制度改革又遇到了怎樣的新問題?新一輪改革的突破口在什麼地方?

**曹錦清:**改革開放農村土地改革的起點,就是1982年第一次搞承包制改革,出台了土地集體所有制和農户家庭承包制度,把土地的所有權和使用權分離。現在我們的官方教科書上,小崗村現象依然被認為是劃時代的改革樣板。

在農村土地改革之前,我們黨已經解決了路線問題、組織問題以及思想上的解放和統一等一系列問題,為農村和農業的改革起步做了良好的鋪墊。

現在隨着農村勞動力的大量的進城務工,原來的兩權分離又發生了重大變化,變成了三權分離。也就是到了90年代中晚期,產生了經營權、承包權和所有權的分離,出現了土地資源有償轉讓和經營者適度規模經營的現象。

算下來,農村土地出現三權分離距離今天差不多也20多年了,隨着城鎮化步伐的進一步擴大,情況也變得越來越複雜。

現代農業農村勞動力減少了,那麼留在農村繼續耕種的人,要提高單位面積的土地產量有一定的難度,在擴大經營面積,採取適度規模經營方面需要啓動一些新的農田水利的建設,然後提高農業的商品化程度。農業的生產組織發生了變化,現在很多專家也在探討如何形成新的合資型的農業合作組織,和市場相對接。我們這幾十年在朝着這個方向努力,大方向已經定下來了。

農村土地承包的第二輪起始年是1998年,政策上説是30年不變,也就是到2028年。十八大的文件中又加了一句叫“長久不變”。

12月21日上午,曹錦清教授在家中接受了觀察者網的採訪

今年是2018年,距離2028年還有十年。我們發現,有一個大問題需要考慮,而且這個問題也越來越急迫:和八九十年代相比,在一個村或者家庭的範圍內,村莊的承包主體正在發生變化。

現在中國農村普遍發生的現象就是新一代農村人——也就是老一輩人的子女都進城了,好多村鎮漸漸沒年輕人了,那麼原來承包土地的那個“家”還在不在?原來土地的使用權又歸誰?

按照原來的講法,承包主體是“生不增死不減”的,那麼在98年前生的人,其實可以繼承這個承包權。子女的長輩即使都不在了,他們可以繼承這個承包權,但是新一代人又在城市落户了,問題就來了。

當然還有一種比較簡單的情況,農村的所謂“絕户”沒有子女,過世之後,他們的這個地就再回到集體,由集體再來發包,這是一種處理方法。不是絕户的問題就複雜了。雖然他們其中一些人過世了,但子女還在,而且還進了城落了户,原來土地的承包主體如何解決 ?

如果説這個土地的使用權是進城的子女,那麼土地流轉產生的租金,就可以帶進城市裏來了。城裏新進城的那批人,也就是有農村土地承包權的那一部分人,在村裏面就變成了一個小土地出租者。他們即享受城市的保障,又有土地的出租的租金,那就增加了土地經營者的成本了,因為農業經營是要付租金的。

隨着城鎮化進程的不斷加速,這個問題就越來越大。我們現在對農村土地的這方面立法還很模糊。現在廣泛提到的進城“農民工”這個概念,意思是他們還沒有入籍城市,所以叫農民工。但這批農民工入籍城市是大勢所趨,他們拿到一線城市的户口或許困難比較大,但二三線城市還是很有希望的。

入了城市籍的農民工,人身在城市,但在農村他們把地處租出去,成為了一個不在村的小土地出租者,城市户籍就分成了兩類人,一個是無地階層,一個是有地的,而且這個地從空間上講,有可能和他們的人身所在非常的遠。

這種情況當然對農業生產是非常不利的。需要引起高度重視。

觀察者網:全國的城市化進程地區差異很明顯,比如東部和西部就很不一樣,但總的趨勢來講,原農村承包主體的認定問題確實越來越緊迫。

**曹錦清:**是的,如果讓落户城市的那批人的土地再重新回到村裏,村裏面又如何再次發包?這就很容易造成村裏幹部權力尋租的源頭之一,那就變成一種特權了,因為這必然涉及到土地流轉的租金歸屬權。將來我們需要通過立法來解決這個問題,因為這個現象在全國範圍內越來越普遍。中央對此也經過了多輪的調研,力圖通過立法解決“三塊地”的問題。

所謂的“三塊地”就是除了耕地,還有宅基地和農村建設用地。

相比耕地,宅地的所有權更加明確,不管老宅子那裏有沒有人,所有權繼承歸子女。哪怕子女出國了,只要房子還在,就是子女的。

現在鄉鎮一級,一般情況下新的宅地通常已經不批了,新結婚的很難拿到土地建宅子,老宅基地又不能買賣,於是就廢在那個地方了。如果房子的原主人進城了,他在農村的宅子和耕地不一樣,很難租出去,如果不允許買賣,那麼土地的存量資產不就能盤活,這就浪費了。如果規定宅地可以買賣,那就相當於承認宅基地是私有的,如果不能私有,在法律上這個宅地的歸屬權其實是集體的。

2018年2月27日,安徽旌德率先頒發農村宅基地“三權分置”不動產權登記證。(@視覺中國)

我這幾年去鄉下調研,發現事實上全國各地私下宅基地的買賣很多都已經發生了,畢竟農村婚喪嫁娶難免導致宅地易手。也就是説,雖然説宅地不是私有,但是在事實上形成了買賣的狀況。

如果法律明文允許買賣,那麼至少我們土地制度的一個缺口就要被打破了。我們的土地制度所有權只有兩種,或國有的或集體所有。如果宅地這個缺口打開了,變得私有化,可以買賣,那麼在什麼範圍中可以買賣,又是個問題,是在本村內還是本鄉內?還是無所謂?

假如買賣的範圍擴大到了縣,那麼資本就可以下鄉了。一旦資本可以下鄉,那麼城裏的富豪和有錢人就可以下鄉買地建造自己的“夏宮”,在農村出現這樣貧富的分化的現象,明顯對社會和諧非常不利。

第三塊地是村集體建設用地。按照目前土地的城鄉博弈法則,建設用地是有政治加成係數的,換言之,靠城市越近,他越有價值,離城市越遠,相對來説也就更沒有價值。

村集體建設用地要不要給村裏更多的權限?這裏又是個問題。如果村集體可以處理村集體建設用地,比如説可以用於搞商品房,在城鄉結合部那些地方在理論上就可以幾個村並起來,集中使用建設用地,那麼這樣就把郊區土地的增值部分,通過房地產把它變現了,原來有大量的小產權房,是不是也可以給它買賣合法化?

事實上全國各地都已經出現了這種現象。如果它可以買賣的話,那就對我們現有的住房政策會帶來什麼樣的變化?

當前,農村“三塊地”政策現在到了一個關鍵點上。全國土地流轉大概已經有了百分之三四十了,其中有自發流轉也有規劃流轉。所謂規劃流轉的,一般來講是有村裏面出租人流轉給村裏面。給農户定好五年或者十年的合同,有人再出手轉包這個土地,200畝,500畝或者1000畝不等。

新的農業經營着通過土地流轉而獲得土地,就獲得了經營權。經營權和原來的承包權之間是有張力和矛盾的。從轉包者的角度來講,租金當然越高越好,而且租金隨着市場走,租金他肯定想要高一點,週期要短一點。對經營者來講正好反過來,經營時間最好長一點,而且租金也最好穩定下來就不要動。

也就是説,你不管我種什麼種出來,比如你一畝地給我500,哪怕我種出來一畝地變成了5000,那也不要眼紅。

土地流轉現在全國各地都在發生,如果真要講法律的話,法律重點保護的是承包者,還是經營者?答案是承包者。

為什麼要重點保護承包者?因為這個地還是農民工承包的土地。如果他在城裏面失業了,他還要回來的,在農村還有一個保障。尤其是對四五十歲的農民工,在轉租土地的時候特別想合同一年一簽,合約越短越好。

但是承包者一看經營者經營得特別好,眼紅的話,比如兩萬賣出去的地,產出了十萬多,他就想再分一點,一旦訴諸法律,法律卻不能保護經營者的利益。

但是如果從經營者的角度看,租期太短的話那他就不要了。以前我們通俗的説法是要耕者有其田,現在是“耕者無其田”。因為他的地是租來的,是個“佃農”。佃農的那種農業經營方式就不是一般的小農業了,而是規模化的資本農業。它的投入完全是為了產出,是完全商品化的。所以它相當於一個農業企業一樣,為了賺錢,是有利潤最大化訴求的。

新的農業經營者,流轉了幾百畝土地之後,為了預期的利潤要進行大規模投入,這就叫做資本性的農業,這種類型的農業就極有可能就發生比小農經營那種更緊迫的貸款問題。資本農業在投入前期,為了盤活資金鍊需要從銀行裏貸款。

涉農貸款(@視覺中國)

那麼貸款的時候他用什麼來抵押呢?經營權它能抵押嗎?這不是他的。所以農業經營户因為貸款用來抵押擔保的抵押品是什麼,這個問題比較尷尬。目前他只能説用農業設施投入來抵押了。

總而言之,首先,現在農村土地政策改革處在關節點上。首先是經營主體的變化,如果經營土地的主要由本村組成,那麼搞一個類合作社性質的組織可以比較好解決,如果有外出資本或者資本下鄉,問題就比較複雜,那就不是單純的家庭農場能應付得了的。

關於如何盤活土地存量的問題,地方上也在想着如何突破,未來怎麼走,我們還需要進一步探討。

觀察者網:農民工進城是改革開放釋放出來的人口紅利,對這個觀點您可否再具體辨析一下?

**曹錦清:**對這個問題,我要特別強調中國農民的勞動能力問題。也就是農民工們賦予這個工作和賺錢背後的意義到底是什麼。這件事情我特別重視,因為我們畢竟有2.88億、近3億的農民工,我們的整個基礎設施建設基本上是農民工幹出來的。

這些勞動者只要有改革開放給他們提供一個機會,他們就會毫不猶豫地抓住它,哪怕離鄉千里之外也要出去打工。

他們為什麼那麼努力地去打工?這是第一個問題。

第二,他們為什麼能夠適快速適應非農業的各種崗位的技術要求?

橫向各個國家一對比,搞“改革開放”的可不是光中國一個國家,這十幾年全球形勢對很多發展中國家都差不多,都有所謂的全球化紅利。按照新自由主義經濟理念的闡釋,資本可以在各國自由流動,但是對比印度和東南亞,中國很不一樣。

為什麼我們的人民,尤其以農民為主體的勞動力,可以對這個機會能夠做出如此靈敏的反應?為何拼了命地去掙錢?

現代工商業的各類職業,不管是低端中端的,它需要基本的技術能力,在一個工廠裏面每天八小時幹下來,這也需要一種極強的自我剋制技能,為什麼我們億萬農民工就能夠適應不同技術的工作要求?我覺得這兩條需要解釋。

橫向比較的話,近代以來那些發達國家的早期勞動力哪裏來的?當然也是農村來的比較多,他們為了適應整個工廠化的勞動紀律進行了長達百年的鬥爭。但是我們怎麼就那麼快適應了工商業的制度安排且沒有發生激烈的衝突?

2018年12月20日,安徽省六安市一處新建高樓,兩名農民工冒着寒風站在纜車上噴塗牆面,辛苦勞作。(@東方IC)

我在下鄉調研的時候經常問農民們,你幹嘛那麼辛苦賺錢,一般都會回答,我要在家鄉蓋房子。也就是説,別人都蓋起來,我怎麼蓋不起來?這個蓋房子是富有意義的。僅僅是為了改善自己的居住條件嗎?不僅僅是這樣。這是農村社會地位的一種比較。我乾的比你好,房子蓋得好,那麼地位就比你高,也就是説,這個地位是可以流動的。

我又問,你蓋完房子了,為什麼還要辛苦賺錢?答案一般是子女教育,一定要把子女送到大學去。為了在農村的地位提升,為了子女教育,他們要拼了命地幹。我在全國各地調過好多農民,都這樣回答我,那就不是偶然的現象。

通過子女教育來改變整個家族地位,這樣一個傳統是很久的,起碼從宋朝初期以來就形成了。

我這幾年研究中國歷史,特別注重對宋代農業和農村的考察。中國的歷史從宋代開始,土地流轉加快了,所以有句話叫三十年河東,三十年河。辛棄疾的詞裏有這麼一句:千年田換八百主,説的就是這個現象,圍繞着以土地財富為中心流轉加快。

土地流轉的加快帶來的是社會地位的流動加快,通過辛勤勞動,貧農就可以可以改變自己的經濟地位和社會地位。

原來的世家大族大約在五代就退出舞台了,唐代的門閥制度源於魏晉。魏晉文學裏面充滿了文人各種的牢騷怪話,就是因為上升渠道狹窄,社會流動性不強。門閥制度在宋朝徹底被打碎了。而且唐代的取士是雙軌制的,是門閥加科舉。

宋代則一般只講科舉。而且宋代以後印刷術獲得了極大的發展,造書的成本就降低了,製作經典的成本也降低。貧寒子弟利用家族的力量完全可以買的起書,宋代以後的官場官職的流轉也加快了。

這兩個加快也意味着商品經濟也發展起來了。總而言之,我們的勞動者通過自己的努力來改變自己的經濟地位和政治地位的那種空間擴大起來了,這就形成了我們中華民族勞動者的一般性格。

如果你到山西平遙或者安徽的徽州走一走,就會發現當地有很多豪華的古宅子。當地的經濟條件總體比較落後,山區地帶怎麼能蓋得起那麼豪華的房子呢?山西有晉商,安徽有徽商。古代商人相對來説地位比較卑微。他們經商的動機一個是買地置田,還有就是子女教育。

再把明清兩朝的歷史研究一下,就可以發現這個羣體強烈的商業背後的動機到底是什麼。

南宋 馬遠《西園雅集圖》

再把這一點和西方的新教倫理做一個對比,就可以看出我國勞動人民勞動的背後是賦義的,不同的民族,不同時代,不同的生產方式,這個意義可能不一樣。

和印度比,我們沒有種姓制度,而且宋以後就沒有了等級制度,階層是可以流動的。宋以後我們整個的社會性質是什麼?到今天為止我們都還沒有找到一個合適的詞表達它。西方的那些社會形態的概念,不適合于歸納我們的宋代以後。

淺薄的經濟學家不能解釋人口紅利背後的倫理根源,因為對比印度,他們的勞動力比我們更廉價。而且在建國前,20世紀初的時候,西方人已經發現這個問題了,他們把中國人稱之為黃禍。

第一波“黃禍”是匈奴人,第二波“黃禍”是蒙古人,20世紀以後的中國人是第三波“黃禍”,主要因為西方人發現中國勞動者特別勤勞。

每個人只要生在中國這樣一個環境,父母們就這樣教導孩子用功讀書,它賦予勞動和教育這兩個東西來改變地位,努力工作就可以出人頭地。

另外一點,新中國前三十年的積累優勢就是,義務教育普及到窮鄉僻壤,普通話開始真正普及。

幾億農民在同一個空間交流需要統一的語言發音,如果語言不通,那麼交流成本就特別高。秦始皇統一了文字和度量衡,前三十年統一了語言。這個語言是一種認同,它對經濟會帶來什麼影響?他的社會性意義又在哪裏?非常值得研究。

到今天印度都還沒有做到這一點。一般的工廠招工,或者台商來大陸投資,有統一的語言和發音那就很方便了。基礎教育對語言的普及,再加上交通設施的改善進一步降低了人員流動的成本,對改革開放的經濟發展提供了很強的動力源。

觀察者網:曹老師,您曾經説過,改革開放這短短的四十年取得極大成功,得益於黨的領導,背後也還有中國幾千年的“治道”傳統。而且您特別推崇唐朝史學家杜佑的《通典》,您能否具體説説這本書它包含了中國“治道”什麼樣的不二法門?

**曹錦清:**我之所以向大家推薦杜佑的《通典》,主要目的還是要反駁這樣一種觀點:咱們中國的歷史上從來只有人治而無法治,尤其是自由派知識分子在批判毛澤東時代的時候往往會有這樣一套説辭。

為了反駁這個觀點,我指出來,中國史書中有這麼一類書叫制度史。中國一直以來都是有制度也有法的,如果沒有制度沒有法,任何一種政權都無法運行的。無論你把它叫做民主或者叫專制,無論怎麼叫,沒有制度,國家機器怎麼運轉呢?

任何一個國家形態的運轉,都要需要制度設計。那麼中國古書按照經史子集四個大類來分,除了經,最重要的典籍當然是正史。正史有紀傳體,有編年體或者紀事本末體等等,除此之外還有一類很重要,就是制度史。《通典》就是非常典型的制度史書籍,記錄了唐以前歷朝歷代的國家制度。

《通典》同治十年刻本

本書把制度分成了九大類,第一類是食貨志,就是經濟制度,另外還有科舉選拔制,邊疆治理等等,勾勒了一個完整帝國制度的基本框架。

我特別指出,要重視對我們傳統朝代制度沿革的研究。這是我為什麼要抬高這本書的一個重要原因。

觀察者網:要跳出所謂“人治”“法治”這套二元思維的窠臼。

**曹錦清:**沒錯,就是要強調我們是有精密的國家制度設計的。有一批人認為我國古代只有人治,這是瞎説。如果只有人治沒有法和制度,基本的國家治理都無法起步,這就凸顯了《通典》這部書的重要性。

《通典》把制度分了九大類,習近平總書記在改革開放四十週年講話時,敍述這四十年的輝煌成果,分了十個方面,有不少內容是可以和《通典》對應起來的。

觀察者網:曹老師,再問您最後一個問題。近來您一直呼籲在改革開放四十年之後學界要有一個發問方式的轉換,這甚至比如何解決一些技術性問題還要重要,您可否能對此再具體闡述一下?

**曹錦清:**一代人的學術是對一代人發問方式的回答,這是這幾年我一直強調的一個議題。我們這個時代的發問方式在悄發生重大變化,這是近代以來的第一次。

以前我們發問方式,問的是“我們為什麼如此不行,西方為什麼如此行”,或者“西方何以富強,而我們何以貧弱”。這個方式源於晚清的五戰五敗,東西方的差距越來越拉大。這個背景下,當然這種發問方式不能説是錯誤的。

對這一種發問方式的解答可謂五花八門,比如西方有宗教,有民主自由,有君主立憲,有共和,有科技思維帶來的堅船利炮等等。這種回答方式其實能和提問方式對的上,在那個時代我們都可以認為這種思維範式是正確的。

我們為什麼不行,積貧積弱呢?按照以往的回答模式,民主共和法制科學咱們都沒有,所以從一開始就是器物,後來到器制,再不行直接就説你文化上的根兒就不正。

從“師夷長技以制夷”的洋務運動到新文化運動,我們一直以來的夢想就是趕超西方,包括新中國建立起來之後,毛澤東也提出了趕英超美的口號。

非常值得注意的是,**我們改革開放這四十年恰恰是沒有提出趕超任務的四十年。**鄧小平一開始提出分兩步走,後來又分三步走,其實沒有提出具體的趕超西方的目標。但是我們趕超西方的時代恰恰就是沒有提出趕超任務的這幾十年。從超意大利開始,緊接着超西班牙、英國、法國、德國,2010年超日本,這是意想不到的事情,尤其是2008年奧運會,對國內經濟的發展有一個強有力的刺激。

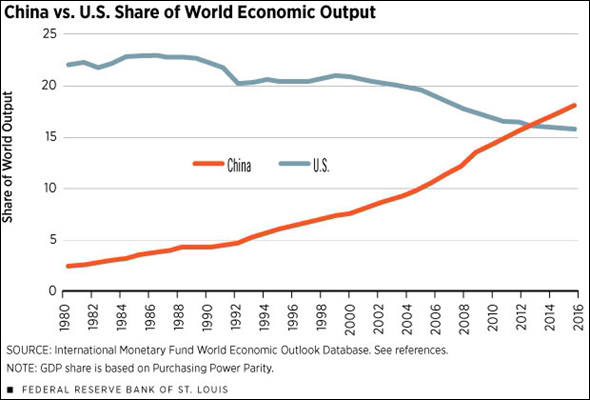

1980-2016中國佔世界GDP比重的變化(數據來源:美國密蘇里州聖路易聯邦儲備銀行)

如果按照購買力平價計算,世界銀行説我們2014年就超過美國了。但我們一直是按匯率計算,算下來今天我們的經濟總量大約是美國的65%左右。我們謙虛一點,也是實事求是,因為我們的人均GDP還比較低。

改革開放之初,我們提出的目標的基準是改善我們整個中華民族的生存處境,比如要在某一年達到小康水平等等。你的整個經濟體量大了以後,東西方的位置也在悄然改變,以至於西方人都感到有點焦慮了,“中國威脅論”其實某種意義上也是對中國的一種肯定和表揚。

這個時候就要問另外一個問題了,我們為什麼行?發問方式提出來以後,你要對整個東西方原來的那些看法,以及對我自己的傳統歷史的一些看法,都要發生根本性的改變。我不會説以前的發問方式留下的很多學術答案是錯的,但目前看至少是過時的。

我們改革開放這四十年的發展,用實踐證明了我們這個政體是有效的,沒有黨的領導,怎麼可能會保持我們社會穩定和發展?至少這是一個重要的因素,當然還有其他很多因素。

中國作為世界第一大貿易國,進出口總量排世界第一,再要講韜光養晦就不可能了,在處理國際關係方面也要與時俱進,積極有為,所以習近平主席提出了“一帶一路”倡議和“人類命運共同體”的理念。

目前學術界有一撥人還停留在對舊問題的羈絆裏跑不出來,他們還是在歷史的悲劇裏面站不起來,受困於近代的卑怯,他們反而對民族主義很恐懼,當西方在高喊愛國主義口號的時候,他們對內卻不敢喊同樣的口號。這批人在高校裏面應該説還佔有相當的比例,當大潮退去之後,他們被晾在了沙灘上。

發問方式決定了你回答方式。我們今天完全可以問:我們為什麼做得還不錯?當今中國為什麼比任何時候都接近世界舞台中央?我們有一系列堅實的數據作為支撐。

打個比方,就好比之前有個孩子,學習成績一直不好,對其做診斷的時候,歸因要麼是懶,要麼是學習方法不對,要麼是父母的基因不行,孩子智商低等等;如果這個孩子的學習成績到了高中突然上去了,對此又該怎麼回答?突然發現這個孩子學習還蠻用功的,學習方法也還可以,智商也絕對不差等等。我們的民族自信迫使着我們的發問方式發生變化,就是這個道理。

觀察者網:感謝您抽出時間接受我們的採訪。