賈德維加·格拉博夫斯卡-哈夫里拉克如何幫助建設弗羅茨瓦夫 - 彭博社

Anthony Paletta

格倫瓦爾茲基廣場(Plac Grunwaldzki)綜合體是弗羅茨瓦夫天際線的標誌之一,也是共產主義歐洲建造的最獨特的住宅建築之一。克里斯·尼登塔爾如果你曾經花過一點時間瀏覽粗野主義或東歐集團的Instagram賬户和設計書籍,你一定見過雅德維加·格拉博夫斯卡-哈夫里拉克(Jadwiga Grabowska-Hawrylak)最著名的作品。

格倫瓦爾茲基廣場(Plac Grunwaldzki)綜合體是弗羅茨瓦夫天際線的標誌之一,也是共產主義歐洲建造的最獨特的住宅建築之一。克里斯·尼登塔爾如果你曾經花過一點時間瀏覽粗野主義或東歐集團的Instagram賬户和設計書籍,你一定見過雅德維加·格拉博夫斯卡-哈夫里拉克(Jadwiga Grabowska-Hawrylak)最著名的作品。

她的格倫瓦爾茲基廣場(Plac Grunwaldzki)綜合體是弗羅茨瓦夫天際線的標誌之一,也是共產主義歐洲建造的最獨特的住宅建築之一。這個塔樓羣,俗稱“曼哈頓”,終於來到了曼哈頓,拼貼:雅德維加·格拉博夫斯卡-哈夫里拉克的建築在建築中心展出。一個17英尺乘8英寸的模型目前佔據了中心的中庭,工作人員表示它有時會遮擋陽光。

彭博社城市實驗室芝加哥以冷靜、派對和陽光克服了DNC懷疑者納粹掩體的綠意改造將醜陋的過去變成城市的眼球吸引器聖保羅的公寓如何幫助庇護南美洲最大的城市僅使用公共交通的跨洲際競賽弗羅茨瓦夫建築博物館的策展人米哈烏·杜達(Michał Duda)在開幕式上提到,“事實上,雅德維加討厭粗野主義;她只是想要光滑和流暢。”該展覽展示了她從1954年到1993年間的豐碩職業生涯的亮點。波蘭的女性建築師通常與建築師丈夫合作,後者通常獲得更多的認可。格拉博夫斯卡-哈夫里拉克的丈夫是一名工程師,但她獲得了應有的認可,成為1974年獲得波蘭建築師協會(SARP)榮譽獎的第一位女性,這是波蘭最負盛名的建築獎項。

“雅德維加討厭粗野主義;她只想要光滑和流暢。”此次展覽展示了她在波蘭弗羅茨瓦夫的建築作品以及從科莫到馬尼拉的未建作品,展現了一種超越波蘭人民共和國中常規大規模生產和預製標準的才華。

格拉博夫斯卡-哈夫里拉克於1920年出生在波蘭東南部的塔爾納夫採,1945年搬到弗羅茨瓦夫學習建築,當時這座城市已滿目瘡痍。在她到達的幾個月前,弗羅茨瓦夫仍被稱為佈雷斯勞,自1740年以來屬於德國。波蘭(以其皮亞斯特王朝的前國家形式)統治弗羅茨瓦夫的最後一次是在1335年。1945年,波蘭獲得了周邊地區,作為對俄羅斯吞併東波蘭大部分地區的某種補償。第二次世界大戰後,新移民來到這座滿目創傷、被嚴重破壞的外來城市,城市中充滿了被驅逐的德國人口的遺蹟——腓特烈大帝和摩爾特克老人的雕像被拆除,基座保留,直到波蘭的替代品能夠上位。德國文字被完全鑿去,街道也被重新命名。

由於波蘭更大程度上關注重建其被徹底毀滅的華沙,弗羅茨瓦夫的重建並不是戰後早期的優先事項。與波蘭其他許多城市一樣,弗羅茨瓦夫的戰損建築為華沙的重建提供了許多原材料。弗羅茨瓦夫的重建工作直到1952年才開始認真進行,部分原因是該市的大部分建築遺產對國家並沒有積極的意識形態興趣。

Grabowska-Harylak的第一部作品是對城市市場廣場周圍巴洛克市民住宅的歷史重建。雅庫布·切爾托維茨由於幾乎沒有留下皮亞斯特王朝時期的遺蹟,除了城市的主教堂,政府將注意力集中在重建至少是前普魯士時期的建築上,重點關注哥特式波希米亞和哈布斯堡巴洛克建築。Grabowska-Hawrylak的第一部作品是對城市市場廣場周圍巴洛克市民住宅的歷史重建。城市所追求的鬆散時代是1800年,那時德國統治已經持續了60年,但被認為是在其建築風格更徹底普魯士化之前。

Grabowska-Harylak的第一部作品是對城市市場廣場周圍巴洛克市民住宅的歷史重建。雅庫布·切爾托維茨由於幾乎沒有留下皮亞斯特王朝時期的遺蹟,除了城市的主教堂,政府將注意力集中在重建至少是前普魯士時期的建築上,重點關注哥特式波希米亞和哈布斯堡巴洛克建築。Grabowska-Hawrylak的第一部作品是對城市市場廣場周圍巴洛克市民住宅的歷史重建。城市所追求的鬆散時代是1800年,那時德國統治已經持續了60年,但被認為是在其建築風格更徹底普魯士化之前。

事實上,弗羅茨瓦夫並不是一個早期的展示重建,這在多個方面實際上是一種恩惠。由於真正的工作始於1952年,它避免了斯大林式社會主義現實主義最乏味的時代。資源短缺也間接促進了歷史保護,因為在資源有限的情況下,城市在去德意志化的過程中受到了限制。如果弗羅茨瓦夫遭受了相當大的戰爭破壞,許多著名建築受損而非被夷為平地,逐漸修復功能性殘餘顯然比將它們全部拆除更為實際。結果是一個引人入勝的建築混合體,但其最強烈的特徵仍然是德意志風格。

Grabowska在Miastoprojekt-Wrocław工作(“這是城市中最大也是唯一的建築公司,”杜達幽默地觀察)迅速展示了她在靠近市中心的幾個住宅項目中的才華。所有主要城市都有一個Miastoprojekt,都是由政府運營的,在接連的低成本預製建築浪潮中,它常常生產出匿名和普通的作品。按照社會主義的方式,創作者的身份常常模糊,但才華總是無法不突出。“這是一種讓建築師匿名的機器,但效果並不好,”杜達説。

雖然東歐集團的大多數獨特建築是市政建築,但大多數住宅項目卻相當平淡。住房往往是必要性運動的重點,儘管許多預製方案在理論上提供了創造力的跳板,但它們顯然提供了一種不這樣做的公式。波蘭的bloki通常是單調的。Grabowska-Hawrylak通過一系列非常有趣的實驗打破了這種模式,從一開始就展現了創造力。

她在弗羅茨瓦夫市中心附近的幾座早期建築旨在重新建立密集的城市結構。她將幾座建築的主立面凹入,利用山牆和圍繞陽台的牆壁創造了趣味。她的Galeriowiec(畫廊住宅)展示了建築的結構邏輯,外觀有點像冰塊托盤,帶有一個兩層的走廊,圍繞着一個基礎甲板和一個從卧室延伸出的較高小陽台。這個佈局確立了每個單元的邊界,同時提供了相當的隱私。她靠近曼哈頓綜合體的研究者之家尤其巧妙。在這座建築中,石墨水磨石窗台貫穿整個建築,而窗户在整個立面上呈現出不同的圖案,每四個部分前面有狹窄的帶狀窗户,樓梯前面則有更不規則、更寬的圖案。突出的但輕巧的板式陽台強調了這一圖案,以擴展的棋盤格模式跳過一層。

格倫瓦爾茲基廣場的住宅和商業綜合體斯特凡·阿爾欽斯基,國家數字檔案館收藏曼哈頓綜合體旨在填補城市結構中的一個重要空白,靠近城市的技術大學,並位於通往華沙的路線旁。這裏希望有一個標誌性的項目,其高度要與城市最高建築相匹配,即市場廣場上的一座十層的戰間建築。格倫瓦爾茲基廣場並不算真正的廣場;它是一個通過繁忙街道的地下通道進入的電車站,但她的綜合體,一個沿着板塊排列的線性塔樓,確實是一個真正的地標。最常見的攝影視角並沒有清楚地展示結構是如何組合在一起的,一系列六座塔樓沿着一個基座排列,較小的商業建築填補了空隙。今天你不會推薦這個計劃,但這些並不是公園裏的塔樓;它們是通過低密度商業建築連接起來的塔樓,這些建築在作者最近的訪問中仍然很活躍。

格倫瓦爾茲基廣場的住宅和商業綜合體斯特凡·阿爾欽斯基,國家數字檔案館收藏曼哈頓綜合體旨在填補城市結構中的一個重要空白,靠近城市的技術大學,並位於通往華沙的路線旁。這裏希望有一個標誌性的項目,其高度要與城市最高建築相匹配,即市場廣場上的一座十層的戰間建築。格倫瓦爾茲基廣場並不算真正的廣場;它是一個通過繁忙街道的地下通道進入的電車站,但她的綜合體,一個沿着板塊排列的線性塔樓,確實是一個真正的地標。最常見的攝影視角並沒有清楚地展示結構是如何組合在一起的,一系列六座塔樓沿着一個基座排列,較小的商業建築填補了空隙。今天你不會推薦這個計劃,但這些並不是公園裏的塔樓;它們是通過低密度商業建築連接起來的塔樓,這些建築在作者最近的訪問中仍然很活躍。

在1974年,她評論了她的設計過程:“我必須找到某種方法,讓預製元素創造出一種非平凡的、原創的形式。由於我們還無法承擔為每個單獨的住宅建築建模——讓我們嘗試用現成的、大規模複製的元素來安排‘雕塑’組合。混凝土可以是雕塑的優秀材料。”

這些建築的結構清晰度並不是立刻可讀的,但這是好事。它們由一個H型框架支撐,承載着沒有內部柱子的塔樓。建築的預製曲線混凝土段專門為這個項目設計(並隨後獲得專利),直接附着在每層的樓板上,並不需要外立面的支撐。它們成為了粗野主義的象徵,但這有些是偶然的。她希望使用更光滑的白色混凝土,並從一開始就想象陽台上綠意盎然。它們是用較粗糙的混凝土鑄造的,直到最近才被塗成白色。

一份潔白的紙模型展示了其中一座塔樓,現可在 Zupagrafika 的“野蠻東部”系列中找到,此外還有位於加里寧格勒的蘇維埃之家和貝爾格萊德的東門。紙建築在1970年代的波蘭有着不幸的雙重含義,Duda指出,在建築領域被稱為“紙的幾十年”,因為其經濟停滯不前,項目一次又一次未能從設計圖紙上落地。

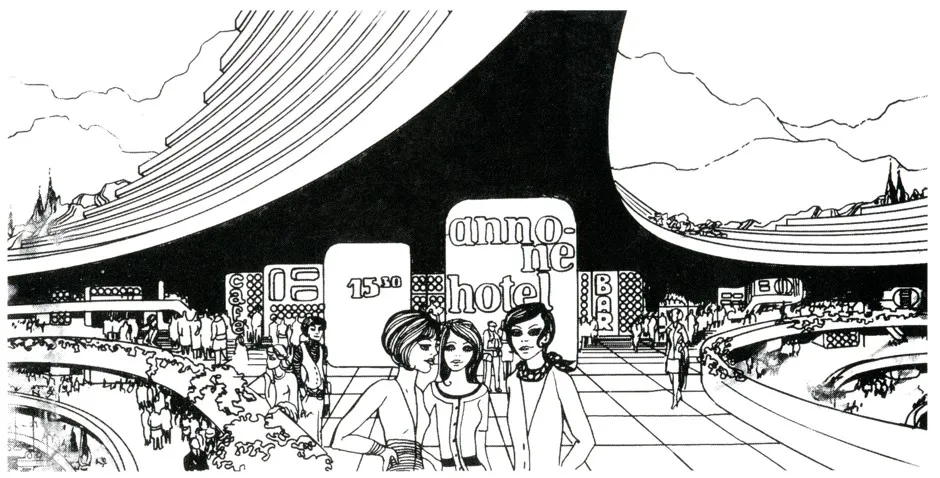

Grabowska-Hawrylak 的未建作品通過草圖、圖表和模型在展覽中展現,令人垂涎。使用圓形曼哈頓段的學生酒店更具未來主義風格。意大利科莫的一個旅遊中心則是全梯田曲線,預示着扎哈·哈迪德或比亞克·英格爾斯數十年前的類似作品。她的一些計劃巧妙地處理了與弗羅茨瓦夫現有歷史背景的擴展或響應。其中一個擴展與1926年的中央郵局(現為郵政博物館)相連,通過一個較小的體量創造了一個塔樓,隨着高度的增加而變得更寬,正好與老建築的退縮相反。其他作品則巧妙地融入城市結構。還有類似Safdie的低層預製住房計劃,這是預製建築真正未被充分利用的一個領域。還有一個在馬尼拉的低矮開發的預製計劃,設計了通風和遮蔭的寬敞單元,以及窄小單元以降低建設成本。

Grabowska-Hawrylak 的未建作品通過草圖、圖表和模型在展覽中展現,令人垂涎。使用圓形曼哈頓段的學生酒店更具未來主義風格。意大利科莫的一個旅遊中心則是全梯田曲線,預示着扎哈·哈迪德或比亞克·英格爾斯數十年前的類似作品。她的一些計劃巧妙地處理了與弗羅茨瓦夫現有歷史背景的擴展或響應。其中一個擴展與1926年的中央郵局(現為郵政博物館)相連,通過一個較小的體量創造了一個塔樓,隨着高度的增加而變得更寬,正好與老建築的退縮相反。其他作品則巧妙地融入城市結構。還有類似Safdie的低層預製住房計劃,這是預製建築真正未被充分利用的一個領域。還有一個在馬尼拉的低矮開發的預製計劃,設計了通風和遮蔭的寬敞單元,以及窄小單元以降低建設成本。

千年教堂的設計,Grabowska-Hawrylak最後一個建成的項目,讓人想起Venturi和Brown在費城富蘭克林法院的幽靈結構圍護雅庫布·切爾托維奇這些計劃中許多完全放棄了塔樓。1988年在Oleśnica的一個住宅區計劃簡單地體現了新城市主義,採用現代材料,包含圍繞着主要文化、公共和商業設施的傳統街道網格。她最後一個建成的項目,後現代轉向的弗羅茨瓦夫教區千年紀念教堂,擁有阿爾多·羅西風格的窗户,以及在一座尖塔上突然終止的磚和混凝土格柵之間的巧妙轉換,另一座則由磚過渡而成。它讓人想起Venturi和Brown在費城富蘭克林法院的幽靈結構圍護。

千年教堂的設計,Grabowska-Hawrylak最後一個建成的項目,讓人想起Venturi和Brown在費城富蘭克林法院的幽靈結構圍護雅庫布·切爾托維奇這些計劃中許多完全放棄了塔樓。1988年在Oleśnica的一個住宅區計劃簡單地體現了新城市主義,採用現代材料,包含圍繞着主要文化、公共和商業設施的傳統街道網格。她最後一個建成的項目,後現代轉向的弗羅茨瓦夫教區千年紀念教堂,擁有阿爾多·羅西風格的窗户,以及在一座尖塔上突然終止的磚和混凝土格柵之間的巧妙轉換,另一座則由磚過渡而成。它讓人想起Venturi和Brown在費城富蘭克林法院的幽靈結構圍護。

她在1980年代與兒子一起開始獨立設計實踐,並越來越多地轉向直接手工藝,製作拼布拼接,就像許多祖母可能會做的那樣。她堅持要求杜達在她的作品展覽中展示拼布作品。Grabowska-Hawrylak去年六月去世。

在共產主義崩潰後的餘波中,人們普遍熱衷於拆除其所建造的東西,但對其最佳作品的價值有了新的認識。今天,弗羅茨瓦夫慶祝其多元文化的過去和跨越多個時代的卓越建築遺產。這是最好的城市拼布,其中最新的優質廣場是由雅德維加·Grabowska-Hawrylak編織而成的。