為什麼傑夫·貝索斯的太空棲息地已經感覺陳舊 - 彭博社

bloomberg

傑夫·貝索斯在藍色起源的舞台上展示的太空棲息地藝術渲染圖。加州大學聖地亞哥分校的蓋瑟爾圖書館在右側可見,背景中出現了一座類似西雅圖的城市。藍色起源在華盛頓特區的一個下午,一位男士進行了關於人類在外太空未來的高風險演講。他告訴觀眾,我們需要去那裏生活,因為人類生命超越地球的擴展是避免停滯和停滯的唯一選擇。

傑夫·貝索斯在藍色起源的舞台上展示的太空棲息地藝術渲染圖。加州大學聖地亞哥分校的蓋瑟爾圖書館在右側可見,背景中出現了一座類似西雅圖的城市。藍色起源在華盛頓特區的一個下午,一位男士進行了關於人類在外太空未來的高風險演講。他告訴觀眾,我們需要去那裏生活,因為人類生命超越地球的擴展是避免停滯和停滯的唯一選擇。

那是一個動盪的時期:文化變革似乎減緩,人們新近意識到地球上的資源正在減少,而污染和環境破壞卻在增加。如果我們的視野不擴展,這位男士警告説,他們可能會永遠受到限制。

彭博社城市實驗室芝加哥以冷靜、派對和陽光克服會議懷疑者納粹掩體的綠意改造將醜陋的過去變成城市亮點聖保羅的 cortiços 如何幫助庇護南美洲最大城市僅使用公共交通的跨洲競賽他改變這些趨勢的計劃始於月球上的一個前哨基地。在那裏,少數人可以開始一項採礦作業,以支持下一個階段——在軌道上建造大型旋轉棲息地,這些棲息地將包含地球城市和景觀的重建,成為數百萬人的家。

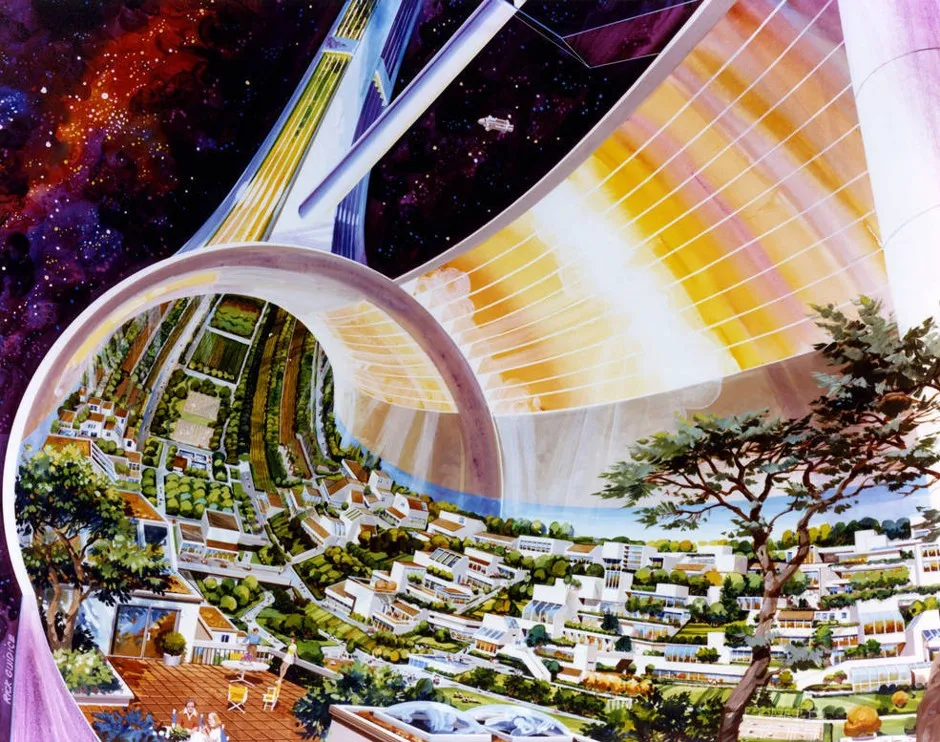

這是由Rick Guidice為NASA在1970年代製作的一個環形(甜甜圈形狀)太空殖民地的渲染圖。NASA艾姆斯研究中心這次演講發生在1975年夏天,當時普林斯頓物理學家傑拉德·奧尼爾(1927-1992)向國會簡報他與NASA合作的一個計劃。不過,奧尼爾演講的描述,幾乎可以逐字適用於亞馬遜創始人傑夫·貝索斯在5月9日在華盛頓D.C.的演講,揭示了他的太空飛行公司藍色起源的月球着陸器設計以及對太空棲息地的長期願景。一些技術和人員發生了變化(貝索斯的演講是實時推特直播的),但向太空遷移的總體目標、方法和理由依然保持不變。

這是由Rick Guidice為NASA在1970年代製作的一個環形(甜甜圈形狀)太空殖民地的渲染圖。NASA艾姆斯研究中心這次演講發生在1975年夏天,當時普林斯頓物理學家傑拉德·奧尼爾(1927-1992)向國會簡報他與NASA合作的一個計劃。不過,奧尼爾演講的描述,幾乎可以逐字適用於亞馬遜創始人傑夫·貝索斯在5月9日在華盛頓D.C.的演講,揭示了他的太空飛行公司藍色起源的月球着陸器設計以及對太空棲息地的長期願景。一些技術和人員發生了變化(貝索斯的演講是實時推特直播的),但向太空遷移的總體目標、方法和理由依然保持不變。

在這兩種願景之間顯而易見的許多相似之處中,值得問問:在過去50年中,我們真的學到了關於如何規劃更美好人類未來的任何東西嗎?

奧尼爾的項目始於1969年。儘管阿波羅登月的成功,他在普林斯頓的物理學學生們對工程改變世界的前景感到失望。越南戰爭持續不斷,持續的社會和種族不平等使得技術似乎無法應對政治變革。奧尼爾要求一組高級學生研究一個直接的問題:“一個星球的表面真的適合一個擴展的技術文明嗎?”

他為此問題設計的“O’Neill殖民地”,最初與他的學生一起,後來與建築師、規劃師、工程師和藝術家團隊合作,是巨大的圓柱體、球體和環面,內部有新型文明的新表面。O’Neill關於這項工作的書,高邊疆,被數百萬人閲讀,並幾乎持續不斷地再版。

傑夫·貝索斯是1980年代中期普林斯頓大學傑拉德·奧尼爾的學生。到那時,對奧尼爾思想的文化興趣和NASA的資金支持達到了頂峯。傑拉德·奧尼爾將他的大型棲息地作為解決人口過剩、工業污染、生態系統滅絕、能源危機和文化戰爭的方案。但在里根和撒切爾時代,地球表面的經濟擴張——毫無後果的考慮——似乎又回到了菜單上。與此同時,對大規模公共支出的胃口卻變得不再那麼強烈。

現在,在2019年,傑夫·貝索斯希望他的私人航天公司能夠主導公眾對太空生活的想象。貝索斯是一個零售帝國的首腦,他知道如何銷售形象,但他今天所提供的只是對昨日未來的淡化懷舊版本。貝索斯的提案是奧尼爾項目的一個版本,某種程度上看起來和感覺上都比其前身更不具未來感。

貝索斯的提案是奧尼爾項目的一個版本,某種程度上看起來和感覺上都比其前身更不具未來感。為奧尼爾1970年代項目製作的渲染圖是由裏克·古迪斯(Rick Guidice)和唐·戴維斯(Don Davis)繪製的,前者受過建築師和圖形藝術家的訓練,後者則有行星科學插圖的背景。這兩位男士都紮根於反文化運動,他們將自己的太空棲息地內部裝飾得充滿了巴克敏斯特·富勒的穹頂和雷納·班漢姆的建築巨構。在1975年,這仍然是未來的樣子。

但貝索斯的渲染圖,像他更大的想法一樣,並沒有包含任何新東西。其中一幅是新加坡天際線的拼貼畫。另一幅則展示了看起來像亞馬遜的故鄉西雅圖的場景。(也許在他尋找HQ2結束後,他會在軌道上建造亞馬遜HQ3,按照規格。)有一列火車(有兩條軌道,所以不要稱其為單軌列車)經過一所大學校園,還有一幅對美國家庭農場的冷靜描繪,配有糧倉和紅色木板穀倉。

第三幅渲染圖再現了中世紀的佛羅倫薩,遠處我們看到一座北京故宮的複製品——或許是對亞馬遜中國競爭對手阿里巴巴的致敬。

太空中的佛羅倫薩,遠處可見故宮。藍色起源藍色起源在建築師摩西·薩夫迪的新加坡酒店 濱海灣金沙 (2010) 和加州大學聖地亞哥分校的粗野主義 蓋瑟爾圖書館 (1970) 中的包含,提醒我們自建築巨構的全盛時期以來,我們已經跌落得多麼遠。在他設計奢華酒店之前,薩夫迪在 他在蒙特利爾的棲息地67項目中展示了巨構可以創造出普通人會蜂擁而至的人性化環境,而蓋瑟爾則是公共建築和公共機構可記憶性的紀念碑。在貝索斯的想象中,較老的、更具未來感的建築被戲仿、私有化和殭屍化。這些空間被厚厚的光線浸透,彷彿要將所有這些建築保存在一個巨大的蜜糖罐中。

太空中的佛羅倫薩,遠處可見故宮。藍色起源藍色起源在建築師摩西·薩夫迪的新加坡酒店 濱海灣金沙 (2010) 和加州大學聖地亞哥分校的粗野主義 蓋瑟爾圖書館 (1970) 中的包含,提醒我們自建築巨構的全盛時期以來,我們已經跌落得多麼遠。在他設計奢華酒店之前,薩夫迪在 他在蒙特利爾的棲息地67項目中展示了巨構可以創造出普通人會蜂擁而至的人性化環境,而蓋瑟爾則是公共建築和公共機構可記憶性的紀念碑。在貝索斯的想象中,較老的、更具未來感的建築被戲仿、私有化和殭屍化。這些空間被厚厚的光線浸透,彷彿要將所有這些建築保存在一個巨大的蜜糖罐中。

不僅僅是圖像顯得陳舊。整個企業背後的框架和假設也過時了。從2019年的視角來看,1975年的簡單樂觀顯得有些古怪。奧尼爾忽視了使生態系統設計作為一個領域比最初看起來更棘手的複雜意外後果,這些問題在他之前十年就被生物學家、科學作家和文化評論家瑞秋·卡森指出。貝索斯也沒有應對這些複雜性和未知數。儘管政治分歧自1960年代以來比以往任何時候都要廣泛,氣候危機也已降臨,但到目前為止,我們尚未以任何有意義的協調行動來應對這些挑戰。

傑夫·貝索斯於2019年5月9日在華盛頓特區揭幕藍色起源的月球着陸器。克洛達·基爾科因/路透社在上週的演講中,為了説明奧尼爾的概念,貝索斯播放了一段與物理學家和科幻作家艾薩克·阿西莫夫的 1975年電視採訪的視頻片段。值得注意的是,他省略了採訪後期的一段,當時諷刺的阿西莫夫推測通過在太空中建立“以色列、巴勒斯坦和北愛爾蘭”來結束地球上的衝突……在同一採訪中,奧尼爾開玩笑説,真正的問題是他的妻子是否會和他一起去太空。他説她會,因為她喜歡做飯,想在那裏經營餐館。貝索斯也沒有展示那部分。

傑夫·貝索斯於2019年5月9日在華盛頓特區揭幕藍色起源的月球着陸器。克洛達·基爾科因/路透社在上週的演講中,為了説明奧尼爾的概念,貝索斯播放了一段與物理學家和科幻作家艾薩克·阿西莫夫的 1975年電視採訪的視頻片段。值得注意的是,他省略了採訪後期的一段,當時諷刺的阿西莫夫推測通過在太空中建立“以色列、巴勒斯坦和北愛爾蘭”來結束地球上的衝突……在同一採訪中,奧尼爾開玩笑説,真正的問題是他的妻子是否會和他一起去太空。他説她會,因為她喜歡做飯,想在那裏經營餐館。貝索斯也沒有展示那部分。

奧尼爾忽視了意外後果的複雜糾纏,使得生態系統設計作為一個領域比最初看起來要複雜得多。這些時刻突顯了更大項目中揮之不去的不確定性。真的有可能從零開始建立新世界嗎?如果可以,那將為誰而建?貝索斯既是房地產開發商,也是科技領袖。他提到,在他的設想中,地球將被“劃分為輕工業和商業區”,但具體來説,舊世界會發生什麼呢?

在他的演講中,貝索斯展示了一張簡單的二元選擇幻燈片:“我們的選擇:停滯與配給或活力與增長。”當由一家以不惜一切代價追求擴張而臭名昭著的公司的負責人提出時,這種虛假的選擇背後的動機似乎令人懷疑。但這裏還有另一個矛盾:貝索斯認為自己堅定地站在活力和變化的一邊,而實際上,他是舊現狀的旗手。