高檔化是否使低收入紐約市兒童流離失所? - 彭博社

Kriston Capps

卡洛·阿萊格里/路透社2015年的一個頭條來自 紐約時報 講述了許多繁榮城市今天發生變化的典型故事。“布魯克林一個社區的紳士化迫使居民搬走,”標題寫道,描述了克朗高地居民的困境。西印度人和非裔美國人——那些在這個社區生活了幾代人的居民——描述了被越來越富裕的新來者推擠出去的情景。

卡洛·阿萊格里/路透社2015年的一個頭條來自 紐約時報 講述了許多繁榮城市今天發生變化的典型故事。“布魯克林一個社區的紳士化迫使居民搬走,”標題寫道,描述了克朗高地居民的困境。西印度人和非裔美國人——那些在這個社區生活了幾代人的居民——描述了被越來越富裕的新來者推擠出去的情景。

這些居民從克朗高地搬到東弗拉特布什、卡納西和甚至弗吉尼亞。文章以詩意的語言哀嘆克朗高地不可否認的繁榮到來,“隱形地,然後顯而易見——緩慢地,然後一下子全部到來。”

彭博社城市實驗室聖保羅的貧民窟如何幫助庇護南美洲最大的城市僅使用公共交通的跨洲競賽悉尼中央火車站現在成為建築目的地在住房成本高昂的情況下,民主黨人磨練YIMBY信息今天,這個故事看起來比以往任何時候都更復雜。富裕和白人租户及購房者的到來明顯改變了布魯克林及全國其他地方的紳士化社區。然而,觀察這些變化社區中一些最脆弱居民的結果卻揭示了一些令人驚訝的結果,這個故事與“驅逐是紳士化不可談判的代價”的教條相悖。

根據一項新的研究,出生在紐約市後來經歷了城市更新的低收入兒童,在七年期間被迫遷出的可能性並不比出生在未經歷城市更新的低收入地區的兒童更高。這項研究準確追蹤了這些脆弱家庭的居住和遷移情況。

這項由紐約大學研究人員進行的新研究,由 國家經濟研究局 發佈,利用醫療補助記錄追蹤了2009年1月至2015年12月期間生活在紐約市的兒童的路徑。這一極其有用的數據寶庫使研究人員能夠看到家庭的居住和遷移情況,甚至是逐月變化。通過在這七年期間跟蹤一大批低收入兒童的地址變化——這是一個像克朗高地這樣的社區快速城市更新的時期——研究人員能夠展示這些兒童的起點和最終去向。

他們發現,大多數出生在後來經歷城市更新的社區的低收入兒童仍然留在這些社區,這一發現與關於城市更新的最令人不安(且普遍)的理論相矛盾:即,當更富裕的居民到來時,社區的原住民,尤其是最脆弱的居民,被迫遷出。

利用醫療補助的地址記錄,研究人員能夠追蹤低收入家庭的生活,甚至到建築層面。通過這一數據集,他們能夠準確區分生活在補貼住房中的低收入家庭和生活在市場價住房中的家庭,並找出這些孩子是否被劃分到好的學校,或者是否住在有很多違規建築的樓裏。如果城市更新驅動了遷移,正如流行的觀點所認為的,那麼生活在城市更新社區的市場價住房中的低收入兒童應該特別脆弱。

但這並不是研究所顯示的。可以肯定的是,這些家庭過着極其流動的生活:低收入家庭的兒童在此期間很可能會搬家多次,無論他們的鄰里、居住地或人口統計羣體如何。但生活在經歷了城市更新的鄰里中的低收入兒童並不比生活在沒有城市更新的持續低收入鄰里中的兒童更容易被迫搬遷。事實上,即使周圍的鄰里的收入增加,這些兒童中的大多數仍然留在原地。

“這些孩子搬家很多,無論他們的鄰里是否經歷城市更新。”“重要的是,我們沒有看到出生在城市更新鄰里的孩子的流動率升高的證據,”城市政策與規劃教授、紐約大學 Furman房地產與城市政策中心的主任英格麗德·古爾德·艾倫説。

她補充道:“這裏的要點不是沒有搬遷。當我們這麼説時,人們聽到的就是這個。只是所有類型的鄰里都有搬遷。”

古爾德·艾倫表示,醫療補助使研究人員能夠訪問“幾乎所有”生活在租賃建築中的低收入兒童的數據。她的合著者是醫療保健專家:謝里·格里德是健康經濟學家,也是紐約大學羅伯特·F·瓦格納公共服務研究生院的院長,凱西·德拉甘是紐約大學瓦格納的 政策行動研究中心的項目經理,該組織分析非健康政策(如住房或交通)對醫療補助患者健康結果的影響。研究人員認為,他們的研究是首個使用健康數據的城市更新縱向研究。

“這些孩子移動得很頻繁,無論他們的社區是否正在進行城市化,”Glied説。“在他們生命的頭幾年中,這些孩子中有很大一部分會搬家。事實證明,這個比例與他們出生的社區是否城市化並沒有相關性。貧困孩子的居住穩定性並不高。”

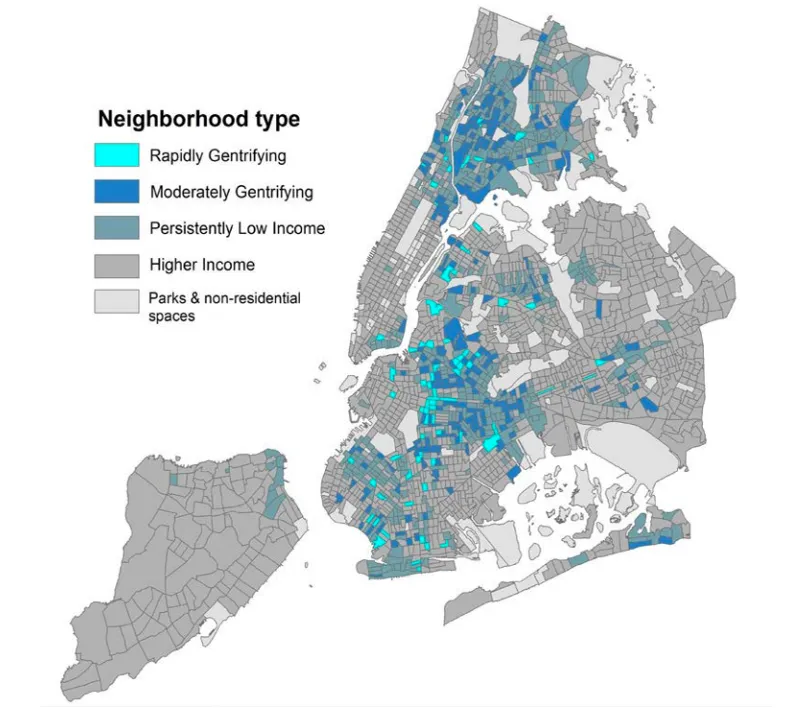

紐約市按城市化狀態劃分的人口普查區,2009–2015。NBER/Furman Center這項研究的發現顛覆了關於城市化與搬遷之間聯繫的傳統智慧。留在城市化社區的低收入兒童,社區貧困率的下降比那些未城市化的低收入社區高出3%。重要的是,那些搬出城市化社區的家庭似乎並沒有比那些搬出持續低社會經濟狀態地區的家庭處於更糟糕的社區。

紐約市按城市化狀態劃分的人口普查區,2009–2015。NBER/Furman Center這項研究的發現顛覆了關於城市化與搬遷之間聯繫的傳統智慧。留在城市化社區的低收入兒童,社區貧困率的下降比那些未城市化的低收入社區高出3%。重要的是,那些搬出城市化社區的家庭似乎並沒有比那些搬出持續低社會經濟狀態地區的家庭處於更糟糕的社區。

“缺乏搬遷證據對許多觀察者來説既是一個難題,也是一個挫折,他們確信自己目睹了低收入和中等收入家庭在社區城市化時被迫搬遷,”研究中寫道。“問題的一部分可能在於,搬遷在城市化地區顯得更加明顯。人們可能不太容易注意到其他社區的驅逐和被迫搬遷,因為在非城市化社區,新進入的租户與離開的租户更為相似。”

如果你和許多CityLab的讀者一樣,是城市化的死敵,這項研究並不一定意味着你的世界現在顛倒了。研究描繪的圖景是複雜的。當脆弱家庭確實搬家時,他們往往會搬得更遠(研究人員可以通過他們的確切地址追蹤)。離開城市化地區的低收入家庭更有可能更改郵政編碼或搬到另一個區(儘管他們離開紐約市的可能性並沒有增加)。也許這是因為這些家庭必須走得更遠才能找到負擔得起的住房。

再次,這很複雜。搬出正在進行城市更新的社區的兒童搬到了稍微安全一些的地區——但建築條件更差(以建築規範違規為衡量標準)。留在城市更新地區的兒童就讀的學校比那些搬走的兒童稍微差一些(以當地劃分的小學數學成績為衡量標準)。也許這是因為搬進來的城市更新者更可能沒有孩子。然而,犯罪、學校表現和建築條件的這些變化比留在原地的家庭所經歷的整體貧困減少要弱。

在這項研究中,研究人員使用了“城市更新”的特定定義:低收入中心城市社區中擁有大學學歷的成年人比例的大幅相對上升。研究人員表示,儘管有無數種定義城市更新的方法,但大學學位的比例最不可能被其他因素解釋,而不是新居民的湧入。(例如,原居民的收入即使在短時間內也可能發生變化。)為了符合醫療補助的資格,家庭必須收入低於貧困線的154%。在控制了幾個因素後,研究人員考察了2006年至2008年間出生在紐約低收入社區的兒童,這些兒童在2009年至2015年期間持續註冊醫療補助,並居住在市場價的多户出租住房中。這是大約35,700名兒童的樣本。

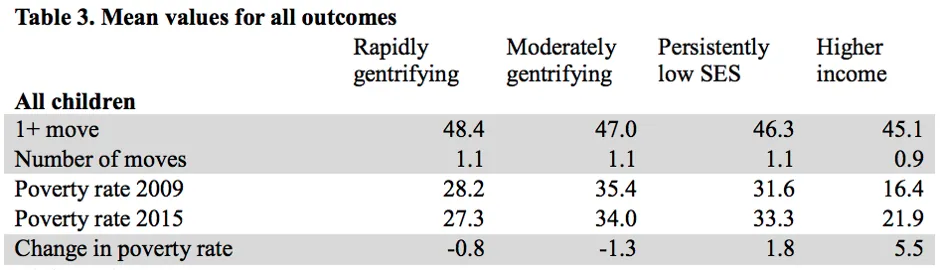

選擇紐約低收入社區出生兒童的原始結果。NBER發現貧困兒童的城市更新與遷移並無相關性,至少可以説是反直覺的,但這與其他研究變化社區原住民長期結果的努力是一致的。最近由 費城聯邦儲備銀行和美國人口普查局進行的一項研究也發現,城市更新並不嚴格驅動遷移。在較長的時間段內,人口普查的證據顯示,城市更新社區低收入租户的流動性(即遷移)略有增加。但離開的居民並沒有最終住在更不利的地區,而留下的居民則體驗到某些可測量的好處。

選擇紐約低收入社區出生兒童的原始結果。NBER發現貧困兒童的城市更新與遷移並無相關性,至少可以説是反直覺的,但這與其他研究變化社區原住民長期結果的努力是一致的。最近由 費城聯邦儲備銀行和美國人口普查局進行的一項研究也發現,城市更新並不嚴格驅動遷移。在較長的時間段內,人口普查的證據顯示,城市更新社區低收入租户的流動性(即遷移)略有增加。但離開的居民並沒有最終住在更不利的地區,而留下的居民則體驗到某些可測量的好處。

紐約大學的研究人員承認,使用數千名兒童的平均值可能掩蓋了特定的傷害:畢竟,住房歧視使得黑人和拉丁裔家庭更難找到安全和負擔得起的住房。然而,當研究人員對不同種族的兒童運行模型時,他們發現差異很少。沒有證據表明任何種族的兒童流動性(更大遷移)有所增加。出生在城市更新社區的亞洲兒童搬家的次數略少;從任何社區搬走的白人兒童也較少。所有種族的兒童在城市更新社區的貧困減少程度大於那些留在非城市更新社區的兒童。

流離失所似乎是脆弱家庭生活中的一個常數——一種與城市更新無關的力量。另一個突出的發現是:生活在支持性住房中的低收入兒童搬家的可能性要小得多。生活在補貼住房(31%)或公共住房(36%)中的家庭的流動率(或流離失所率)遠低於市場住房中的兒童。(儘管這些數字仍然相當高!)不過,就補貼或公共住房中的兒童流離失所而言,城市更新並沒有產生任何影響。

這項研究並沒有與居住在克朗高地或其他城市更新社區的居民的生活經歷相矛盾,他們感到被迫搬走或目睹鄰居搬走。研究表明,社區變化主要是由誰搬入驅動的。更富裕和更白人化的居民搬入低收入社區,絕對會改變這些地區,無論是好是壞——從貧困率和數學成績到導致文化抹去的衝突,皆可見一斑。

但是,至於誰搬走呢?雖然城市更新和流離失所看起來可能是同一回事,但這項研究顯示並非如此。相反,流離失所是脆弱家庭生活中的一個近乎常數——一種與城市更新無關的力量。理解流離失所的運作方式對於為嚴重缺乏居住穩定性的低收入家庭提供住房至關重要,而居住穩定性是所有事情的關鍵。這對於建設公平、可負擔和多樣化的未來社區也至關重要。

“我們的結論不是,‘我們不需要擔心城市更新。’我們不想淡化紐約市及全國各地租户對住房穩定感到的焦慮,”古爾德·艾倫説。“人們,尤其是低收入家庭,承受着巨大的住房成本負擔,確實擔心失去他們的家和社區。”

她補充道,“但是關於城市更新的政策響應的辯論幾乎完全集中在幫助現有居民留在他們的家中。這很重要,但同樣重要的是關注允許多樣化居民隨着時間的推移繼續遷入社區的政策。”