黑色、酷兒、奇卡納:未被講述的洛杉磯和新奧爾良 - 彭博社

bloomberg

法拉爾、斯特勞斯與吉魯克斯,格羅夫大西洋我在新澤西州韋恩的普雷克尼斯購物廣場的洗衣店長大,雙腿懸掛在固定在厚金屬樑上的塑料椅子的座位上,脖子伸長着去看放在自動售貨機上方的電視。

法拉爾、斯特勞斯與吉魯克斯,格羅夫大西洋我在新澤西州韋恩的普雷克尼斯購物廣場的洗衣店長大,雙腿懸掛在固定在厚金屬樑上的塑料椅子的座位上,脖子伸長着去看放在自動售貨機上方的電視。

在購物中心的另一頭有一家電影院,我們去那裏看午場電影,還有一家Dress Barn,我在那裏買了我的舞會裙,一家寵物店,我透過玻璃看着小狗,我的房東不允許我們養狗,還有一家小小的中餐館,我和母親會在洗衣店的乾衣機運轉時去那裏吃湯和炸雲吞。在停車場的中央有一家IHOP,藍色的屋頂在一片汽車中呼喊,我會拿起《貓》的傳單,懇求母親給我們買票。那家IHOP着火了,在我上高中之前就關閉了。他們從未拆除它,也沒有其他商家接手那棟建築。那藍色的屋頂依然在尖叫。今年,我28歲,第一次在洛杉磯的潘特吉斯劇院看了《貓》,就在好萊塢大道上。

彭博社城市實驗室聖保羅的貧民窟如何幫助庇護南美洲最大的城市僅使用公共交通的跨洲競賽悉尼中央火車站現在成為建築目的地在高房價的情況下,民主黨人磨練YIMBY信息在我在洛杉磯的前三年裏,我的日子圍繞着三個不同地點的洗衣機的可用性來安排——在靠近鷹巖大道的約克街,如果我運氣好的話,那裏有足夠的洗衣機可以讓我在去隔壁的U Pick Cafe吃捲餅和扁豆湯之前把我的硬幣用完;在靠近菲格羅亞的約克街,街對面我在Christy’s Donuts買甜甜圈和彩票;或者在蒙特維斯塔,離Tierra Mia不遠,那家只收現金的墨西哥餐廳La Fuente旁邊,羅裏在洗手間嘔吐,而我在請病假後帶着莫莉去吃早餐。

有時我會上車,開車去羅斯米德,去一個靠近Olive Garden和Petco的大型沃爾瑪超級中心,那裏的環境讓我覺得我回到了家。在洛杉磯的第一年,當我工作不足且情緒波動時,有時我會上車,開車去羅斯米德,去一個靠近Olive Garden和Petco的大型沃爾瑪超級中心,那裏的沃爾瑪離我們家最近,我母親會在那兒買便宜的家庭用品,而我則試穿帶有預縫補丁的牛仔褲。

直到最近,我才知道當朋友們來洛杉磯時該帶他們去哪裏。並不是説我的生活從未與洛杉磯的神話相交——我曾在名人旁邊吃早午餐,走過羅迪歐大道,並堅持要進入香奈兒精品店,站在一個步步高昇的背景板的兩側。但那些時刻是理想化的,而不是舒適的。那些時刻是關於將自己擠進一個規定的敍事中。那些時刻是對巨大神話的微小瞥見。

自從我到達這裏,我一直渴望發掘城市的另一種版本——一個被洛杉磯歷史步道的旅遊指南或查爾斯·布考斯基最喜歡的酒吧地圖所掩蓋的版本。我無盡地尋找關於洛杉磯有色人種女性的書籍;關於洛杉磯酷兒、工人階級人羣的書籍;關於任何看起來像我、感覺像我、愛着像我、渴望像我的人在洛杉磯的書籍。

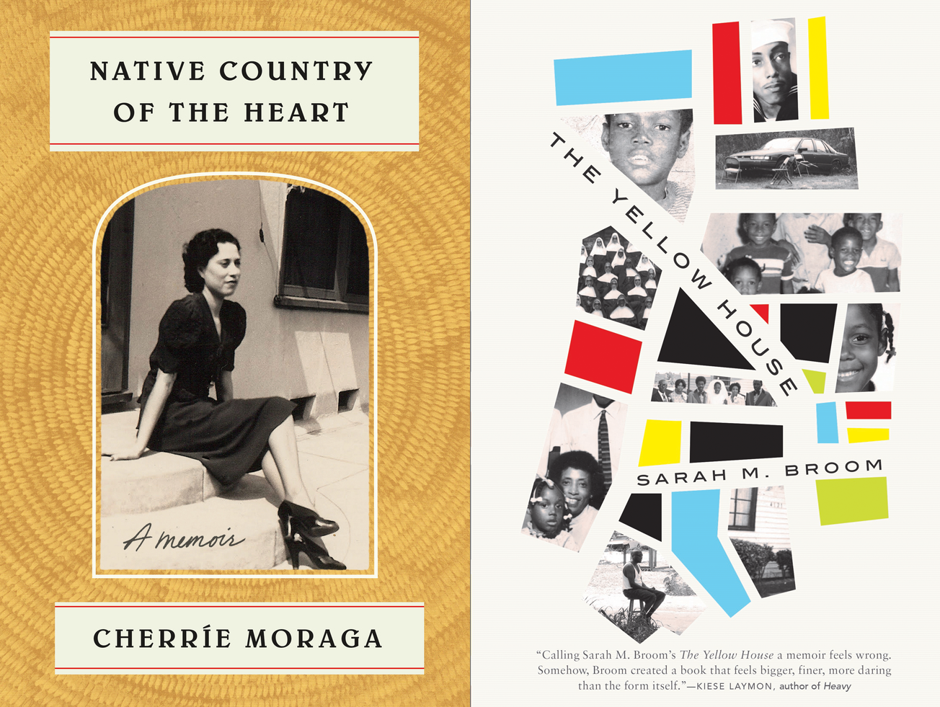

然後我讀了*《心之故鄉》。*

切裏·莫拉加的回憶錄於四月發佈,設定在一個不太遙遠的過去,在聖加布裏埃爾的拉斯圖納斯大道上,那是一個明顯的奇卡納、拉丁裔的地方;在一個由酷兒女性身體所佔據和流行的回聲公園。那本美麗的書中嵌入了對莫拉加和她家人共進晚餐的餐館的快速提及;對那些在我腦海中繪製的城市地圖上我能清晰看到的座標所承載的地方的簡短描述。

她的書也毫不掩飾地主張這個地方屬於她——它的故事是她的,它的歷史是土著的、棕色的和工人階級的。這些也是重新繪製新奧爾良地圖的地標,正如莎拉·M·布魯姆的*《黃房子》*,於週二發佈,講述了作者在新奧爾良東部的童年以及颶風卡特里娜後使她的家人、朋友和鄰居流離失所的社會政治戰爭。布魯姆作為一位在城市貧困和資源匱乏地區長大的黑人女性的視角,對於理解風暴及其對像她這樣的家庭的不成比例影響至關重要。

生活和愛在這些模糊座標中的人們同樣重要、珍貴,人類與創造這些城市流行傳説的標誌性人物和事件一樣。布魯姆和莫拉加將新的故事帶到這些傳奇城市的前面,在民間傳説中恢復現實。我的經歷中定義的洗衣店地標,可能不在他們自己的地圖上,而新澤西州的韋恩可能也不在他們的視野中。但是*《故鄉》* 和*《黃色房子》* 尊重這些經歷和它們發生的地方,提升和放大它們,彷彿在宣示生活、愛和在這些模糊座標中失去的人們同樣重要、珍貴,人類與創造這些城市流行傳説的標誌性人物和事件一樣。

布魯姆的新奧爾良並沒有將著名的法國區置於中心;相反,她帶領讀者向東七英里——首先沿着10號州際公路,那裏克萊博恩大道沿線曾經繁榮的黑人企業;經過警告你高速公路即將結束的標誌,四英里後到達最後一個出口,來到高架橋和四車道的謝夫門圖高速公路。在謝夫旁邊是K&B藥店,布魯姆的父親西蒙曾在黃色房子裏的地毯髒了時租用過地毯清潔機。

2010年,颶風卡特里娜摧毀的教堂炸雞連鎖店的殘骸仍然留在新奧爾良東區的謝夫門圖高速公路上,距離薩拉·布魯姆回憶錄中同名的黃色房子幾英里。傑拉爾德·赫伯特/AP埃迪、邁克爾和達里爾——布魯姆母親第一任丈夫的兄弟姐妹——在聖保羅使徒學校的Chef上上私立學校;她小時候穿過那裏,去傑斐遜·戴維斯小學。Chef是布魯姆的姐姐卡倫被一輛車撞到並拖行的街道,但她倖存了下來。

2010年,颶風卡特里娜摧毀的教堂炸雞連鎖店的殘骸仍然留在新奧爾良東區的謝夫門圖高速公路上,距離薩拉·布魯姆回憶錄中同名的黃色房子幾英里。傑拉爾德·赫伯特/AP埃迪、邁克爾和達里爾——布魯姆母親第一任丈夫的兄弟姐妹——在聖保羅使徒學校的Chef上上私立學校;她小時候穿過那裏,去傑斐遜·戴維斯小學。Chef是布魯姆的姐姐卡倫被一輛車撞到並拖行的街道,但她倖存了下來。

在那條高速公路上行駛一英里,如果你在最右側車道朝着一個雪佛龍加油站、一個汽車零件商店、一些破舊的公寓、考西的鄉村廚房、納塔爾超市和曾經是自助洗衣店的輪胎店駛去,就會看到威爾遜大道,曾經有一座黃房子。布魯姆在4121號長大,她的母親在4803號與她的父親結婚。

在威爾遜的短端附近,老根蒂利路上,男孩們在這裏釣小龍蝦,她的母親艾沃瑞每週五和西蒙一起去施維格曼超市——這是作者小時候“最喜歡胡鬧的地方”之一。

這些地方不是遊客狂歡和旅遊指南所描述的地方。這些是邊緣化家庭生活展開的地方。這些是城市生活真正 發生的地方——對於女性、工人、被困在沉默中的同性戀者。這些是那些為城市注入生命的無形底層人羣的地方,但他們常常得不到任何回報的認可,他們在日常生活中經歷的動作賦予了自己的故事深刻的意義。

新奧爾良東區是80年代和90年代的小冊子和書籍所描述的“真正的無歸之地”。然而,布魯姆的整個家庭不僅僅是 來自那裏——他們也 回到那裏。即使在水退去多年後,數千天后,他遊過水的兄弟卡爾仍然回到威爾遜的短端。他在曾經黃房子所在的土地上徘徊,凝視着他們的家曾經所在的地方,修剪着曾經是院子的草。

在她成長的過程中,布魯姆避免邀請朋友回到她位於新奧爾良東區的家。她的母親總是警告説,黃房子總是“在進行中”,並且遭受結構上的困擾,並不“對其他人來説那麼舒適。”但現在,在一場自然災害的影響下,房子被從基礎上震落,分成兩半,並給城市提供了隨意拆除它的許可,布魯姆決心讓它復活。

布魯姆的新新奧爾良地圖要求我們放棄一個城市的神話;莫拉加對洛杉磯的描繪要求我們關注那些建設它的社區。布魯姆所保留的地標是家庭夢想、社區苦難、政府失誤和制度性種族主義的場所——但它們也是她經歷羞恥、尋求安全和墜入愛河的地方。莫拉加所揭示的記憶提醒我們,洛杉磯是那些在好萊塢和歷史書中仍未被講述的故事的家。

為了讓這些女性重新佔據這些地方,為了讓這些作者將它們寫入記憶,促使我們思考它們的毀滅和被忽視。目睹這一審判和記憶對我來説是一種榮幸——也是我迄今為止最接近自己文學歸來的時刻。

更正:由於編輯錯誤,這篇文章的一部分錯誤地給出了《黃房子》作者的中間名首字母。正確的是莎拉·M·布魯姆。