為什麼優步司機在為他們的數據而鬥爭 - 彭博社

Sarah Holder

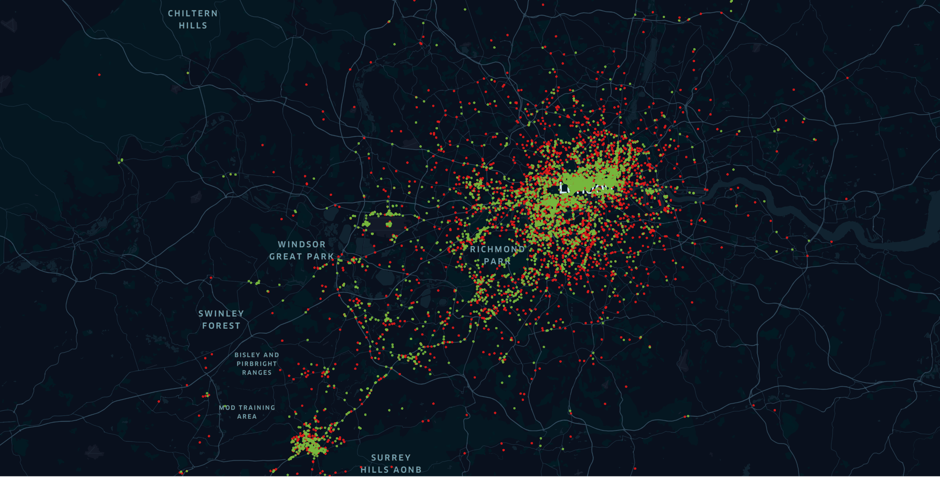

倫敦優步司機詹姆斯·法拉爾的行程數據,映射在城市中。詹姆斯·法拉爾提供在兩年的優步駕駛中,詹姆斯·法拉爾在應用程序上記錄了數千英里。許多周,他在福特蒙迪歐的方向盤後工作超過80小時,深夜穿梭於倫敦的街道。除了乘客,法拉爾還在收集數據。

倫敦優步司機詹姆斯·法拉爾的行程數據,映射在城市中。詹姆斯·法拉爾提供在兩年的優步駕駛中,詹姆斯·法拉爾在應用程序上記錄了數千英里。許多周,他在福特蒙迪歐的方向盤後工作超過80小時,深夜穿梭於倫敦的街道。除了乘客,法拉爾還在收集數據。

在他開車的時間裏,優步的應用程序記錄了他的行程、停留時間、收入以及乘客給他的星級評價。它記錄了他接受了多少次乘車請求,取消了多少次,繪製了行程的起點和終點,以及他在交通中穿行所花費的時間,因為他遵循着算法提示在城市中移動。

彭博社城市實驗室聖保羅的貧民窟如何幫助庇護南美洲最大城市僅使用公共交通的跨洲競賽悉尼中央火車站現在成為建築目的地在住房成本高昂的情況下,民主黨人磨練YIMBY信息作為一名優步司機,法拉爾發現這並不適合他:“[L]生活在方向盤後,”正如他在英國《獨立報》的一篇最近社論中所寫Independent,“可能變成無盡交通、壓倒性孤獨、持久疲憊和因缺席而緊張的關係的模糊。”他對應用程序總是似乎在推動他接受更多乘車請求感到沮喪,而他的收入卻不斷下降。2016年,他和另一位倫敦優步司機亞辛·阿斯拉姆對公司提出了工人權利的訴訟,認為司機並不是真正的獨立承包商,而應該被歸類為英國第三類就業類別“工人”——使他們有權獲得最低工資和帶薪假期。法拉爾的團隊贏得了分類案件。

但在審判期間,Uber能夠利用法拉爾的個人數據作為對付他的法律武器,他説;該公司辯稱,他有些日子收入低於最低工資的原因是因為他拒絕了幾次乘車,而不是因為他被應用程序剝削。“我當時決定我需要查看我的所有數據,”法拉爾在給CityLab的電子郵件中説道。“[S]這樣我才能正確主張我的權利,並消除我與Uber之間信息權力的不對稱。”

前Uber司機亞辛·阿斯拉姆(左)和詹姆斯·法拉爾在2018年倫敦皇家法院外,等待關於就業權利的法律聽證會。阿拉斯泰爾·格蘭特/APUber提出上訴,辯稱,正如它長期以來所説的,它只是將獨立企業家與乘客連接起來,改變分類將妨礙司機的自由**。**(一位法官表示Uber合同的措辭,也做出相同的聲明,包含了“高度的虛構”。)儘管如此,三位法官中有一位支持了該公司,Uber獲得了將審判提升至英國最高法院的許可。

前Uber司機亞辛·阿斯拉姆(左)和詹姆斯·法拉爾在2018年倫敦皇家法院外,等待關於就業權利的法律聽證會。阿拉斯泰爾·格蘭特/APUber提出上訴,辯稱,正如它長期以來所説的,它只是將獨立企業家與乘客連接起來,改變分類將妨礙司機的自由**。**(一位法官表示Uber合同的措辭,也做出相同的聲明,包含了“高度的虛構”。)儘管如此,三位法官中有一位支持了該公司,Uber獲得了將審判提升至英國最高法院的許可。

在拉維·奈克的支持下,這位律師也代表原告在針對Facebook和劍橋分析公司的數據隱私案件中,法拉爾和其他三位司機將他們的數據請求捆綁在一起,每次挑戰都獲得更多信息。今年三月,他們對Uber提起了訴訟,指控其隱瞞某些數據,他們表示這違反了歐洲聯盟的一般數據保護條例(GDPR)。這項法律賦予歐盟公民請求平台保留的任何和所有個人數據的權利。

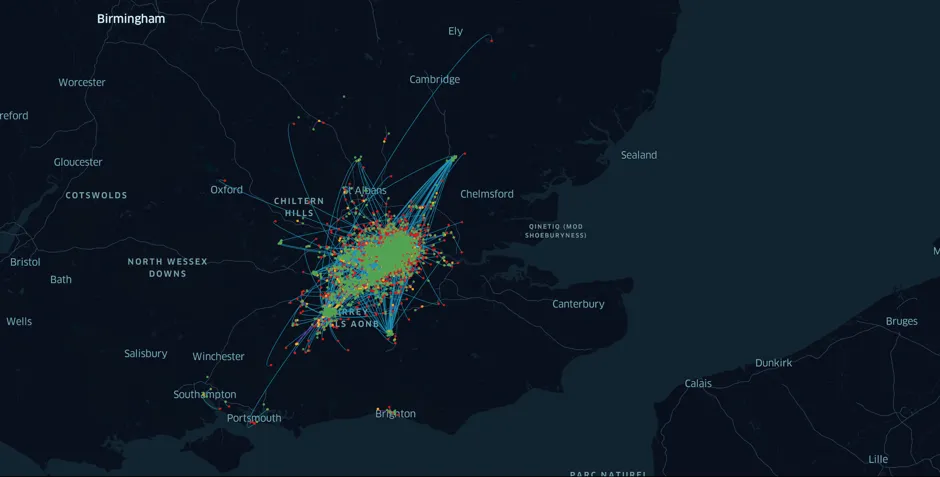

儘管他表示他並不是“反Uber,”法拉爾的勞動權利活動加速了:在2017年,他幫助創立併成為IWGB工會的聯合私人租車司機分會的主席,該工會代表着超過一千名私人租車公司的工人。到今年夏天,他已經推動超過60名其他司機提交類似的數據索賠。現在,他正在將他們的信息在線彙總,作為他創立並負責的一個組織的一部分,名為工人信息交流。由於Uber在阿姆斯特丹(一個歐盟國家)仲裁來自北美以外的所有全球市場的案件,這些基於GDPR的索賠可以在數十個國家複製。

通過這些彙總數據,他希望明確確定司機為他們的時間賺取了多少(或多或少)——以及臨時司機的過剩如何使市場充斥着閒置的汽車。“這些應用程序的負面影響是擁堵和貧困,我們需要數據來證明這一點,”法拉爾説。

這種緊張關係並不是全新的。越來越多的證據表明,各種應用程序,從天氣頻道到自拍濾鏡Perfect365,習慣性地抓取位置數據並利用這些數據更好地預測消費者的購買習慣。而Uber對信息的嚴格控制是這家打車巨頭長期以來的模式之一,它常常與地方監管機構在其龐大的行程數據寶庫上糾纏不清。但法拉爾相信,誰能獲得Uber完整的數據緩存,誰就會發現比僅僅是更好交通管理工具更重要的東西:這可能是創造一個更公平的零工經濟的關鍵。而法拉爾準備進行一場長達數年的法律鬥爭,以確保司機是獲得這些數據的人。

誰是算法的老闆?

對於打車公司來説,信息的渴求顯而易見:Uber利用實時位置數據更有效地為司機規劃城市路線,並最終可能將大量地理知識提供給一隊自動駕駛汽車。然而,當這些數據被收集、彙總並提供給廣泛的司機社區時,它可以幫助他們更聰明地決定如何以及在哪裏駕駛。而在城市政府手中,它可以為交通和勞動政策的制定提供信息。例如,在紐約市,詳細的行程數據幫助他們制定了美國首個打車最低工資和打車許可證的上限。

“請求開始”文件。綠色表示請求時汽車的位置,橙色是接送點,紅色是目的地。由詹姆斯·法拉爾提供司機通過他們的應用程序已經可以獲得各種行程和支付信息,比如他們何時上線和下線、在哪裏接送乘客,以及他們每英里賺多少錢與Uber的佣金相比。而並不是所有司機都想(或需要)更多的信息。“我知道何時工作[和]如何工作,因為我已經做了四年,”來自匹茲堡的前記者和Uber司機比爾·斯泰格瓦爾德説。“我不確定Uber能告訴我什麼會有幫助。我覺得我對這個市場的瞭解比Uber還要多。”

“請求開始”文件。綠色表示請求時汽車的位置,橙色是接送點,紅色是目的地。由詹姆斯·法拉爾提供司機通過他們的應用程序已經可以獲得各種行程和支付信息,比如他們何時上線和下線、在哪裏接送乘客,以及他們每英里賺多少錢與Uber的佣金相比。而並不是所有司機都想(或需要)更多的信息。“我知道何時工作[和]如何工作,因為我已經做了四年,”來自匹茲堡的前記者和Uber司機比爾·斯泰格瓦爾德説。“我不確定Uber能告訴我什麼會有幫助。我覺得我對這個市場的瞭解比Uber還要多。”

但根據Uber迄今為止的披露,Farrar已經發現了更多的信息:除了行程歷史,他還擁有累積的GPS數據。他還擁有調度數據,以及關於他在平台上“高效”利用時間的詳細信息,無論是等待工作、前往接乘客,還是進行收費行程。他説,這些最後的點將證明重要,因為在2016年的裁決中,法院決定司機從登錄平台的那一刻起到註銷的那一刻都應被視為受保護的工人。

“一旦我們在最高法院勝訴——我相信我們會勝訴——那麼案件將被退回到法庭層面,我們和Uber必須計算應支付的金額,”Farrar在一封電子郵件中寫道。“在這一點上,擁有我們自己對數據的看法將是關鍵。”

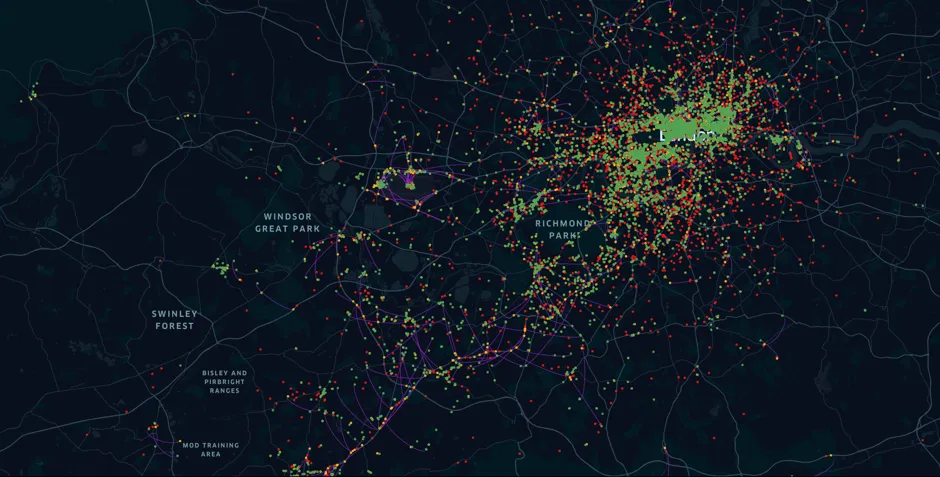

Farrar所乘坐的每一趟行程。感謝James Farrar不過,還有更多信息存在:Uber尚未發佈它從司機那裏收集的在未完成行程時的GPS數據(所謂的“空閒時間”),或者Farrar認為Uber從客户服務互動和行程歷史中提取的司機檔案。(“我們擁有的唯一司機檔案是那些在 司機應用中可見的和 乘客應用中可見的,”一位Uber發言人在一封電子郵件中表示。“這些信息始終可以在合作伙伴門户中提供給司機,無論GDPR如何。”)該公司也嚴格控制乘客的評分和評論,引用隱私問題。司機在每天結束時會獲得重新計算的平均評分,但他們並沒有詳細瞭解出錯的具體情況和時間。

Farrar所乘坐的每一趟行程。感謝James Farrar不過,還有更多信息存在:Uber尚未發佈它從司機那裏收集的在未完成行程時的GPS數據(所謂的“空閒時間”),或者Farrar認為Uber從客户服務互動和行程歷史中提取的司機檔案。(“我們擁有的唯一司機檔案是那些在 司機應用中可見的和 乘客應用中可見的,”一位Uber發言人在一封電子郵件中表示。“這些信息始終可以在合作伙伴門户中提供給司機,無論GDPR如何。”)該公司也嚴格控制乘客的評分和評論,引用隱私問題。司機在每天結束時會獲得重新計算的平均評分,但他們並沒有詳細瞭解出錯的具體情況和時間。

擁有評級數據可以支持法拉爾的觀點,即優步對其司機進行績效管理,他説。儘管優步女發言人表示“如果司機的評級低於他們所在城市的平均水平,會直接聯繫他們,以便他們在被停用之前有機會調整自己的行為”,但幾位司機報告稱他們在沒有明確警告或解釋的情況下被停用 或認為由於被認為服務不佳而收到的乘車請求減少。如果得到證實,法拉爾認為這可能是司機實際上被平台通過“算法老闆”控制的證據,正如技術人類學家亞歷克斯·羅森布拉特在她的書中所寫的 優步國。

“優步試圖避免任何跡象表明他們可能在管理人或這可能是一種僱傭關係,”法拉爾説。“他們想避免説他們是因為你沒有做好工作而解僱你。”

優步表示他們已經發布了所有可以發佈的數據,並且是被要求發佈的。“我們的回應符合 ICO(英國數據管理局)發佈的 指導方針,我們已經提供了數百萬行數據以回應這些請求,並詳細解釋了為什麼我們無法提供他請求的某些具體數據,”一位優步女發言人在給CityLab的電子郵件中説。“例如,有些數據根本不存在,有些數據在不侵犯其他個人權利的情況下無法共享。”

(關於零工工作者是否擁有與其他數字平台用户在GDPR下相同的數據訪問權存在分歧,因為個人信息與專有商業情報之間的界限模糊,正如*《經濟學人》*在今年五月報道的那樣。)

即使是數百萬個單獨的數據點也不足以真正闡明Uber如何控制其司機的移動,Uberland的Rosenblat表示,因為推動他們的算法邏輯總是在變化和重新校準。

但對於司機來説,Farrar表示,窺探黑箱的內部可能會引發英國的勞動革命。例如,當司機面對他們應得的假期補償時會發生什麼?而對於政策制定者,Rosenblat表示,這可能讓他們更清楚地理解那些自動化決策的結果,無論多麼令人眩暈——並有機會相應立法。

“現在,這種討論在數據真空中進行,”Rosenblat談到關於零工工作者待遇的國際辯論時説。雖然Uber和Lyft可以選擇性地使用他們自己的內部數據來適應他們喜歡的敍述,但她表示,政治家和組織者只能依賴看似感受或個人軼事的東西。

“我們從公司獲得的幾乎所有信息……[都]經過律師的輸入,以確保它只講述一半的故事或四分之一的故事,或者只講述僱主想要講述的故事,”在灣區執業的勞動律師Bill Sokol説。

但是更困難且更完整的信息確實存在,正如法拉爾的努力所顯示的。這些信息只是被鎖住了。

從駕駛員的座位

在美國,如何對待零工工作者的分類問題也一直困擾着立法者。加利福尼亞州目前正在辯論第5號法案,這是一項有爭議的立法,目前在加利福尼亞州參議院委員會中,可能會將打車司機重新定義為全職員工。優步和萊夫,以及一些司機和工會領導人,對該法案可能對司機靈活性產生的影響表示擔憂。

但建立更強的勞動保護並不依賴於改變就業狀態:在優步和萊夫今年春季上市後,打車司機組織了地方和國際罷工作為回應,提高工資——以及工資透明度——已成為一個緊迫的優先事項。

美國與其他地方不同的是,人們獲取數據的機制。由於該國不受GDPR的保護,個人無法像法拉爾那樣提出零散的數據請求。在數據被挖掘的情況下,通常是在城市的壓力下以批量形式進行,例如紐約。

法拉爾的完整GPS數據,按速度表示。較淺的顏色表示較高的速度;較深的紅色表示較慢。由詹姆斯·法拉爾提供其他時候,公司主動發佈有限的數據,以證明其擴張的合理性並協助當地倡議。Uber Movement是一個數據共享合作伙伴關係,於2017年在Uber與全球數十個城市之間啓動;它提供旅行時間和交通速度的可視化,除此之外幾乎沒有其他內容。

法拉爾的完整GPS數據,按速度表示。較淺的顏色表示較高的速度;較深的紅色表示較慢。由詹姆斯·法拉爾提供其他時候,公司主動發佈有限的數據,以證明其擴張的合理性並協助當地倡議。Uber Movement是一個數據共享合作伙伴關係,於2017年在Uber與全球數十個城市之間啓動;它提供旅行時間和交通速度的可視化,除此之外幾乎沒有其他內容。

但在美國也有一些努力,旨在增強司機和城市自行收集這些信息的能力,而不必依賴公司披露。今年,一些城市聯合發起了一個名為移動數據解決方案(MDS)的開源數據項目,允許城市收集自己的實時滑板車和無樁自行車出行信息。Uber、Lyft和Bird正在支持一項阻止該項目的法案,理由是擔心數據不會安全存儲。許多交通專家認為這些隱私擔憂是合理的,正如我的同事勞拉·布利斯所報道的;其他人則認為這些公司是在為自己的利益行事,即讓城市處於無知狀態。

司機座位合作社提供了另一種更個人化的解決方案。該應用程序仍處於測試版,允許打車司機在工作時開啓一個類似Waze的GPS系統,在後台運行,記錄他們的位置。然後,這些數據將被彙總、匿名,並與由參與司機組成的合作社共享。聯合創始人馬特·舒姆温格(前數據顧問)和海斯·威特(前工作家庭夥伴關係組織者)承諾,合作社中的司機將能夠因其行業見解獲得補償:城市將能夠購買這些數據,司機也將分享收入。

威特和法拉爾一樣,希望利用這些信息幫助司機獲得更穩定的收入,並幫助城市制定更明智的政策。“我聽到司機們説,關鍵問題之一是他們沒有可以用來規劃日常或做商業決策的好信息,”他説。“與此同時,我們也聽到城市和市政當局希望改善打車服務,以便為司機和他們負責的社區提供優質、高效、公平的交通,但他們無法獲得所需的數據來做到這一點。”

舊金山是司機座位合作社的第一個地方合作伙伴。該組織的數據(在其測試模式下免費訪問)將幫助舊金山地方機構形成委員會(LAFCO)對該市的零工經濟狀況進行研究。該項目由LAFCO的執行官布萊恩·戈貝爾領導,他在從事交通新聞工作後曾在按需配送應用程序工作。“在過去一年中,我在這種工作中掙扎,我想,我們實際上沒有數據,”他説。“我在試圖弄清楚我們如何與公司合作,如何放大按需工作的聲音並找到一些解決方案。數據是其中的一部分。”

戈貝爾並不是在朝着特定的政策結果努力,比如全市範圍內的打車最低工資,儘管他並不排除這種可能性。他表示,目標是“更好地瞭解按需工作的地理分佈……並提供一些關於他們日常生活的額外數據。”他們工作多少小時?他們賺多少錢?他們是開車、步行還是騎自行車出行,就像戈貝爾曾經那樣,在舊金山的山丘上汗流浹背?他們的經歷隨着時間的推移發生了怎樣的變化?一旦研究完成,他將把研究結果和一套建議提交給舊金山監督委員會,後者將決定下一步該怎麼做。

數據的價格

優步和萊夫特的司機常常將打車工作視為一場遊戲;每天,他們追逐高峯並追求獎勵。哈里·坎貝爾——這位博主、YouTuber、播客主持人和前司機,被稱為 打車專家——建立了一個媒體帝國,指導司機如何更聰明地工作,而不是更辛苦。

在某種程度上,應用程序的遊戲化使得任務感覺自我導向,正如 一篇近期論文 所論證的那樣。凱蒂·威爾斯,喬治城大學卡爾曼諾維茨勞動與貧困研究所的博士後研究員,以及CUNY勞動與城市研究學院的卡福伊·阿託和地理教授德克蘭·卡倫,採訪了40名在華盛頓特區的優步司機,進行了一系列關於按需經濟如何影響工人的報告,得出的結論之一是,這項工作的性質滋生了孤立感。(優步對 他們的一些發現 提出了異議,因為這些發現基於2016年進行的採訪,而那時公司尚未推出應用內小費和優步專業獎勵系統。)

作為零工經濟工作者和研究者,莎拉·梅森在她的 衞報 文章中論證道,“高分,低薪:為什麼零工經濟熱愛遊戲化,”優步也巧妙地將這種“對僱主利潤生產的渴望”轉化為現實。將數據替換為利潤——這很簡單,因為一種可以輕易轉化為另一種——根據威爾斯的説法,你就能更全面地瞭解司機勞動的真實情況。在當前系統下,閒置、重新規劃路線和取消行程可能不會讓司機賺到錢,但這為優步提供了關於司機偏好的路線和時間段的寶貴信息。

“[我們]現在是他們的實驗品,”喬説,他是韋爾斯及其合著者在2016年採訪的司機,為了保護他的生計,名字被更改了。“我們為他們建立了這些數據,他們擁有它。”

韋爾斯説,確定公司應該如何補償這些額外勞動是具有挑戰性的,或者説他們是否應該補償。重要的是開始認識到數據收集背後的過程——以及人們——尤其是當超優化的智能城市的承諾越來越接近現實時。“知道更多有什麼壞處呢?”韋爾斯説。“問題是,我們如何得知這些事情?”

維特也表示,他對將個體數據點商品化持謹慎態度,而是強調數據所有權和生產的更元層潛力。他希望通過司機座椅合作社來補償司機收集的數據,但他的最終目標是以一種有利於整個職業的方式使用這些數據。“整體的價值遠大於其部分之和,”維特説。“真正重要的是,人們在思考司機如何分享這一價值。”

能夠影響城市政策是一種價值主張;獲得與真正的企業家相同的控制水平則是另一種。如果司機們也能偶爾穿上白大褂,他們可能就不會覺得自己是實驗品了。

這也可以糾正優步和萊夫特已經部署數據的方式,這種方式更具戰略性。“平台公司給平台工人提供他們自己數據的視圖,這些視圖旨在激勵和促使特定行為,”維特説。例如,他們會告訴司機在獲得獎金之前還需要完成多少次乘車。

這些有限的披露鼓勵他們在平台上停留更長時間,並引導他們“以本質上孤立的方式工作,並削弱任何接近集體的行動(無論該行動涉及集體呼籲提高工資,還是更安全的工作條件),”正如Attoh、Cullen和Wells所寫。

但在不同的手中,數據也可以打破這些孤島。首先,組織者可以利用它來策劃哪些司機參加他們的會議,勞動律師Sokol説。“如果你能創建一個應用程序,實際上生成我所稱之為的那些真正全職工作的員工的良好證據,而不是那些僅僅是臨時或兼職員工的人……你基本上就會知道你想要組織的是誰,”他説。

這也可以促使全職和兼職司機感到足夠參與以採取行動。“工人最重要的力量並不總是通過法院,而是通過直接行動——通過罷工和抗議組織,”Farrar説。“數據有助於釋放這種能量。”