一段跨越三個城市的愛情故事 - 彭博社

bloomberg

地圖:美麗的地球。圖形:麥迪遜·麥克維/城市實驗室在利亞姆的最後一個生日,我給他買了三張地圖——每個城市一張,我們作為情侶曾經生活過的三個城市。我在Etsy上購買了這些地圖的模板,在Walgreens打印出來,並用脆弱的黑色框架把它們掛在我們的廚房牆上。地圖像地理句子一樣從左到右展示,顯示出我們的關係如何在時間和空間中發展,比任何相冊或一堆信件都要清晰。

地圖:美麗的地球。圖形:麥迪遜·麥克維/城市實驗室在利亞姆的最後一個生日,我給他買了三張地圖——每個城市一張,我們作為情侶曾經生活過的三個城市。我在Etsy上購買了這些地圖的模板,在Walgreens打印出來,並用脆弱的黑色框架把它們掛在我們的廚房牆上。地圖像地理句子一樣從左到右展示,顯示出我們的關係如何在時間和空間中發展,比任何相冊或一堆信件都要清晰。

自從利亞姆告訴我他要離開後,我每天至少會盯着這些地圖看一次,彷彿這些我們曾經去過的地方的表現可以幫助我找到我們要去的地方。

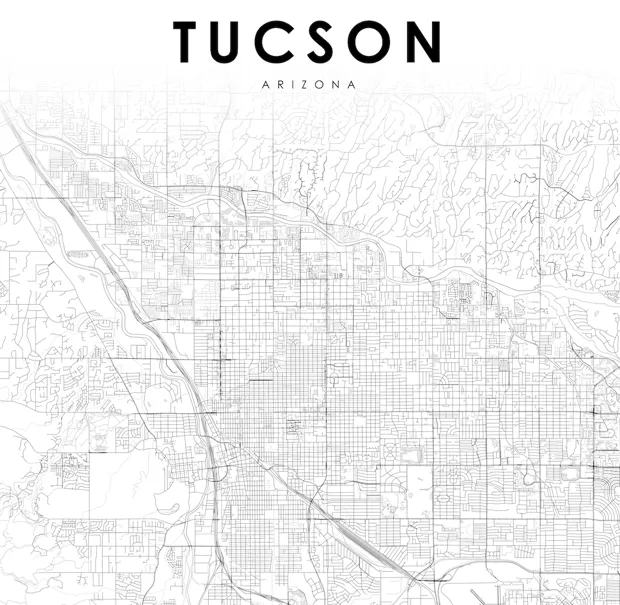

第一個城市是圖森,我們在當地大學就讀時相遇。更準確地説,我們是在Tinder上相遇——一個虛擬地圖,個人資料中的自我都將自己的位置交給了地圖,試圖與彼此建立聯繫。利亞姆喜歡我在Tinder上大多數照片中展現的户外活動。我喜歡我們信息交流的簡潔:嗨。你好嗎?我們在這裏見面吧。好的。

第一個城市是圖森,我們在當地大學就讀時相遇。更準確地説,我們是在Tinder上相遇——一個虛擬地圖,個人資料中的自我都將自己的位置交給了地圖,試圖與彼此建立聯繫。利亞姆喜歡我在Tinder上大多數照片中展現的户外活動。我喜歡我們信息交流的簡潔:嗨。你好嗎?我們在這裏見面吧。好的。

彭博社城市實驗室聖保羅的Cortiços如何幫助庇護南美最大的城市僅使用公共交通的跨洲競賽悉尼中央火車站現在成為建築目的地隨着住房成本高企,民主黨人磨練YIMBY信息圖森建在沙漠中,四面環山。這裏有一條繁忙的道路名為Speedway,另一條名為Congress,還有一個位于山腳下的購物中心叫La Encantada,那裏是你iPhone壞了時去的地方。在我們相遇的那段時間,我的寫作課上的學生們都迷戀一首叫“Closer”的歌曲,由Chainsmokers演唱,其中在第二節提到了圖森。這首歌在校園附近的任何時刻都能聽到,晚上從兄弟會的寬闊陽台上傳出,預示着每節課的更換,在人造綠色的四方場上回蕩。每當我們聽到這首歌時,利亞姆和我都會相視一笑,儘管我很確定我們都能背出歌詞。

感謝EarthSquared我對圖森的記憶大多發生在夜晚,當西方的天空剛剛停止了它的色彩表演,數百顆星星在上方凝聚可見(出於天文學的目的,圖森對光污染有非常嚴格的規定)。我們的戀愛也發生在半暗之中。我們常常在一家視頻租賃宮殿見面,這家店通過提供難以找到的國際小眾導演的電影而成功存活下來,超越了Blockbuster。我選擇的大多數電影來自中國,我的父母出生於那裏。我在考慮畢業後搬到那裏,和利亞姆一起觀看這些電影是我邀請他的藝術方式。整個春天,我們坐在他的公寓裏觀看婁燁的夏宮,或賈樟柯的天註定,或王家衞的花樣年華。

感謝EarthSquared我對圖森的記憶大多發生在夜晚,當西方的天空剛剛停止了它的色彩表演,數百顆星星在上方凝聚可見(出於天文學的目的,圖森對光污染有非常嚴格的規定)。我們的戀愛也發生在半暗之中。我們常常在一家視頻租賃宮殿見面,這家店通過提供難以找到的國際小眾導演的電影而成功存活下來,超越了Blockbuster。我選擇的大多數電影來自中國,我的父母出生於那裏。我在考慮畢業後搬到那裏,和利亞姆一起觀看這些電影是我邀請他的藝術方式。整個春天,我們坐在他的公寓裏觀看婁燁的夏宮,或賈樟柯的天註定,或王家衞的花樣年華。

當夏天終於來臨時,我搬到了中國中部的一座城市,利亞姆很快跟隨而來。

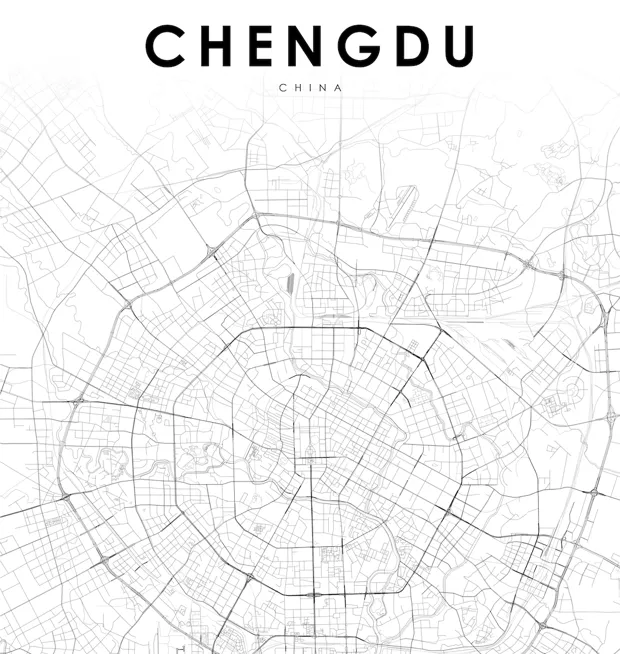

第二座城市是成都,建在一片寬廣而肥沃的平原上。如果我們的第一座城市從上方看像一個網格,那麼我們的第二座城市看起來像一系列同心圓,每個圓圈被稱為環路。生活在這些圓圈內的人比紐約的五個區加起來還要多。然而,當我們向家鄉的人談論成都時,我們形容它為“在中國標準下的中等城市”和“悠閒”,這裏有着蓬勃發展的地下文化,包括舞蹈俱樂部和藝術家集體。

感謝EarthSquared在第二座城市,我們不斷地對彼此説“我愛你”和“我愛你”。這些話是新的,所以我們在高峯時段的地鐵上緊貼着彼此,或者在火鍋中將嫩肉放入對方的碗裏時説出來。一年裏,我們在一間兩層樓、500美元的公寓裏相愛,樓上有可怕的玫瑰花圖案壁紙,我們在午夜的7-Eleven裏相愛,手裏拿着馬格南冰淇淋棒在過道里跳舞,我們在外面、在街上相愛,觀看銀杏樹上的金色葉子飄落。因為這是中國,我們常常不得不通過口罩相愛(那年的空氣質量相當差),也就是説,我們在不公平的天氣中相愛,在一個陽光很少照耀的城市裏。

感謝EarthSquared在第二座城市,我們不斷地對彼此説“我愛你”和“我愛你”。這些話是新的,所以我們在高峯時段的地鐵上緊貼着彼此,或者在火鍋中將嫩肉放入對方的碗裏時説出來。一年裏,我們在一間兩層樓、500美元的公寓裏相愛,樓上有可怕的玫瑰花圖案壁紙,我們在午夜的7-Eleven裏相愛,手裏拿着馬格南冰淇淋棒在過道里跳舞,我們在外面、在街上相愛,觀看銀杏樹上的金色葉子飄落。因為這是中國,我們常常不得不通過口罩相愛(那年的空氣質量相當差),也就是説,我們在不公平的天氣中相愛,在一個陽光很少照耀的城市裏。

我們之間的差異也變得更加明顯。利亞姆在遇到我之前從未出過美國,而我多年來一直在中國探望親戚。有時我覺得自己是利亞姆的普通話發言人,一個翻譯應用,通過它他點餐和指揮出租車司機。儘管我享受利亞姆的白人身份偶爾帶給我的光環,但我仍然對這種不對稱感到不滿——每當我們走過擁擠的房間時,目光總是好奇地跟隨我們,隨機的陌生人有時還會稱讚我有着綠眼睛和捲髮的“朋友”。

最後,即使我也沒有那麼報復心重,去責怪我男朋友跨越一個海洋而離開。我選擇了一個遙遠的地方,而他在那裏與我相遇,把自己帶入我這個地理上兩極分化的生活中。

第三個城市是羅德島的普羅維登斯,我們在這裏住了一年,拖着腳步上下大學山,聽着屋頂上松鼠的交通聲。我對博士學位的渴望把我們帶到了這裏,並將讓我在這個地方紮根多年。我們再次住在大學附近,聽着在校園中傳來的歌聲。每個工作日,我朝一個方向走去上課,而利亞姆則朝另一個方向開車去上班。我們住的樓比我們以前住過的任何地方都要矮且透風。“這曾經是一個修道院,”我們的房東在我們搬進來時告訴我們,因此我們只穿着內衣在樓裏走動,互相稱呼對方為姐妹。

但幾個月後,利亞姆將登上飛機,而我不會。我幫他找到這個出口:他想再次移居國外,所以我編輯了他所有的和平隊申請材料,並在他收到前往尼泊爾的派遣時與他慶祝。關於他是否會去的問題毫無疑問。作為西方的孩子,利亞姆在東海岸生活並不快樂,那裏的通勤每天消耗他兩個小時,而在他看來,山脈不過是小丘。

但幾個月後,利亞姆將登上飛機,而我不會。我幫他找到這個出口:他想再次移居國外,所以我編輯了他所有的和平隊申請材料,並在他收到前往尼泊爾的派遣時與他慶祝。關於他是否會去的問題毫無疑問。作為西方的孩子,利亞姆在東海岸生活並不快樂,那裏的通勤每天消耗他兩個小時,而在他看來,山脈不過是小丘。

現在,他離開的抽象概念有了名字——尼泊爾——甚至還有一個日期——2020年1月——與之相連,我有很多問題,這些問題對任何曾經面對遠距離戀情的人來説都不會感到驚訝。我們應該在一起嗎?我們應該分手嗎?我們應該在一起但悄悄和其他人發生關係嗎?我們應該和其他人發生關係但告訴彼此所有的事情,在不同的時區裏在電話中咯咯笑嗎?

他將學習以只有他自己才能理解的親密方式去居住他即將前往的地方,而我將留在這裏,埋在我的書本下,審視我們過去的地圖。我朋友們想知道我是否已經制定了未來的計劃,但你如何為尚未跨越的風景繪製地圖呢?你如何為同時發生在兩個地方的愛情編制傳説或固定羅盤玫瑰呢?

利亞姆和我已經默默假設我們會努力讓它運作,無論在他27個月的海外生活中出現什麼樣的配置。我們會就每一個新的配置進行溝通,坦誠但不過於坦誠地談論我們的慾望和嫉妒,或許甚至在這段分開的時光中享受它。我大多數時候將其視為一種誠實、理智的方式,但有時我會在我們的牀上醒來,考慮發出無禮的最後通牒:這個地方或那個地方;要我就來,不要我就走。

地理學家段義夫在他1974年的研究中寫道《地緣情結》 ,一個人的環境不僅僅是“可利用的資源基礎或需要適應的自然力量”,而也是他們找到“深厚的依戀和愛的網絡”。我通過學習愛我牆上的三個城市來學會愛利亞姆。如果沒有那些地方和我們為生活在它們的邊界內所走過的距離,我們的愛將是無形、無形的東西。那些城市將我們三角定位,定位我們彼此之間曾經的關係,即使它們在邊緣留有所有不可知的空間——那些地圖製作者稱之為“沉睡的美人”的空白區域。

如果我説我不害怕那種空白的潛力,害怕從我們所有的地圖上跌落,那我就是在撒謊。但知道我們不會停留在這裏,被這座海邊的丘陵城市束縛住,也讓我感到興奮。如果我希望有什麼,那就是利亞姆和我一樣多地看牆上的地圖,並且記住我們走過的所有路。也許在未來,它們會幫助他找到回來的路。