城市居民為何決定民主黨平台 - 彭博社

Richard Florida

選民在底特律的消防站等待投票,參加2018年11月的中期選舉。密歇根州近75%的人口生活在城市地區。2016年,密歇根州城市地區的投票率下降,導致唐納德·特朗普在該州以微弱優勢戰勝希拉里·克林頓。麗貝卡·庫克/路透社這是政治生活的基本事實:民主黨在大城市和大都市地區佔優勢,而共和黨則佔據較小的都市、郊區、外郊和農村地區。

選民在底特律的消防站等待投票,參加2018年11月的中期選舉。密歇根州近75%的人口生活在城市地區。2016年,密歇根州城市地區的投票率下降,導致唐納德·特朗普在該州以微弱優勢戰勝希拉里·克林頓。麗貝卡·庫克/路透社這是政治生活的基本事實:民主黨在大城市和大都市地區佔優勢,而共和黨則佔據較小的都市、郊區、外郊和農村地區。

在他的新書中,為什麼城市會失去,斯坦福大學政治學家喬納森·羅登認為,這一政治地理的事實使民主黨處於不利地位。

這種不利的核心在於,傾向左翼的民主黨選民在大城市和大都市地區過於集中,而共和黨選民則分佈得更廣。這在地方立法選舉中,尤其是在州級選舉中,對民主黨的影響比總統選舉更為顯著。這不僅是最近發生的事情;事實上,它有着深厚的歷史根源,可以追溯到工業革命和工人及移民在城市中的聚集。

彭博社城市實驗室聖保羅的貧民窟如何幫助庇護南美洲最大的城市僅使用公共交通的跨洲競賽悉尼中央火車站現在成為建築目的地隨着住房成本高漲,民主黨人磨練YIMBY信息我通過電話與羅登談論了他的書以及它對城市和美國政治的意義。我們的對話經過了長度和流暢性的編輯。

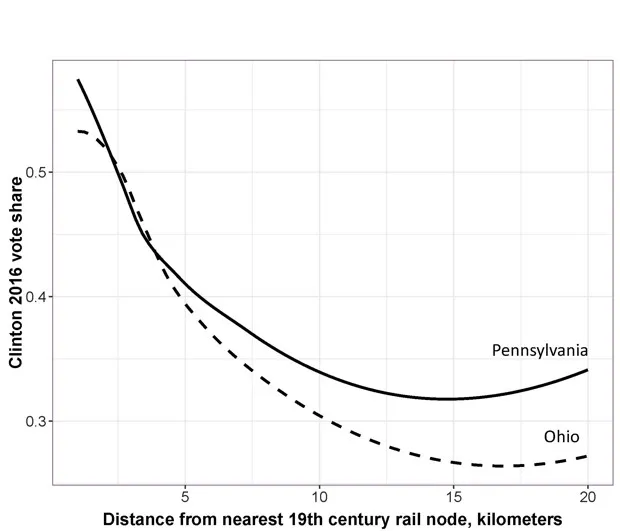

我們經常聽到城市與鄉村的政治兩極分化。但你的書令人震驚地顯示,這種分裂有着悠久的起源,可以追溯到19世紀的工業化。

看到20世紀初一個地方的工業化程度與今天的民主黨傾向之間的相關性令人震驚。我查看了舊的鐵路地圖,發現民主黨人仍然高度集中在19世紀鐵路交匯處,那些地方是100多年前工廠和工人階級住房的所在地。

與歷史鐵路節點的距離和2016年選區級選舉結果

喬納森·羅登,《城市為何失落》在工業化的世界中,工人黨、社會主義黨和社會民主黨都在19世紀末集中在工廠所在地的城市中出現。民主黨直到新政時代才成為那種吸引地理上集中城市工人的政黨。在1928年之前,人口密度與民主黨投票之間沒有相關性。相關性在新政時代出現,並從那時起一直存在,主要是在工業化州。但隨後這種相關性在1980年代開始加強,這種密度分化從那時起穩步增長。

喬納森·羅登,《城市為何失落》在工業化的世界中,工人黨、社會主義黨和社會民主黨都在19世紀末集中在工廠所在地的城市中出現。民主黨直到新政時代才成為那種吸引地理上集中城市工人的政黨。在1928年之前,人口密度與民主黨投票之間沒有相關性。相關性在新政時代出現,並從那時起一直存在,主要是在工業化州。但隨後這種相關性在1980年代開始加強,這種密度分化從那時起穩步增長。

與許多歐洲國家不同,美國在很大程度上缺乏一個成功的社會主義政黨。但社會主義在這個國家起起伏伏,似乎今天正在上升。

在米爾沃基、賓夕法尼亞州的雷丁和康涅狄格州的布里奇波特等城市,曾經有成功的社會主義政黨。雷丁和米爾沃基主要由德國移民主導。美國社會主義的歷史很大程度上與地方政治有關。在一個以兩個政黨為主的多數政治體系中,他們很難在全國選舉中突破。而當民主黨在新政時代採納了他們部分議程時,他們的聲勢被削弱,導致許多社會主義者融入了民主黨。

今天美國政治中的城鄉分歧與過去有何不同?

一整套新的問題開始與這種分歧重疊,包括種族、環境以及墮胎和同性婚姻等社會問題。在這些問題上,民主黨根據其城市基礎進行了改變。在1930年代,民主黨成為北方城市勞工的政黨,但為了推動他們的議程,他們與南方的種族隔離主義者建立了聯盟。隨着時間的推移,民主黨在民權和墮胎等其他各種問題上逐漸成為一個越來越獨特的城市政黨,他們開始失去對南方農村白人的控制。然後,長期以來在北方存在的人口密度與民主投票之間的相關性也開始在南方出現。從1980年代開始,整個國家在政治國家化的過程中,逐漸趨向於相同的城鄉分歧。

我們常常假設人們在政治立場上幾乎完美地分類:民主黨人生活在主要由民主黨人組成的密集城市社區,而共和黨人則生活在以共和黨人為主的郊區和農村社區。你指出,雖然民主黨人往往生活在更為同質化的社區中,但共和黨人則生活在更為混合的社區中。

這種不對稱是我書中大問題的答案:為什麼城市在政治代表性遊戲中失利?因為他們在城市中的集中,民主黨人通常生活在超同質化的選區,而共和黨人則生活在更為異質的郊區和農村選區,這些選區傾向於共和黨。在我們的政治系統中,如果一個羣體高度集中,而另一個羣體則更為分散,當我們劃分贏家通吃的選區時,那更為集中羣體在選票轉化為席位的過程中將會失利。

民主黨人在他們的核心選區以80-20或70-30的差距贏得了相當大的多數。而共和黨人贏得的選區數量遠沒有那麼多,且差距也沒有那麼大。分佈中間的關鍵選區通常是共和黨佔優勢的地方,因為他們的選民在各個選區中分佈得更為均勻。左翼政黨已成為城市利益和身份的倡導者,由於左翼選民在城市中的深厚歷史集中模式,倡導他們利益的政黨處於系統性劣勢。

我們通常在總統選舉中看到城市與鄉村的分歧。但你説這種分歧在每個層面上都存在,包括國會,特別是在州級層面。

密度與投票之間的相關性在每個層面上都存在。各州和聯邦職位的政黨投票份額之間的相關性正在增加,以至於總統選舉和其他選舉開始看起來更加相似。唯一可能的例外是州長選舉:一位民主黨人在堪薩斯州贏得了最近的州長選舉,而共和黨人在整個東北部都取得了成功。我們在馬里蘭州有一位共和黨州長——這是全國最民主的州之一。

州首席執行官是一個有趣的領域,在這裏,兩黨的成員仍然可以以立法候選人似乎無法做到的方式與他們的黨派標籤脱離關係。在大多數競選中,候選人被迫接受他們黨派的更廣泛議程,或者至少是選民對該議程的看法。因此,城鄉差距在每個層面上都顯現出來。

“普通選民 認為 這個平台是什麼?對於許多選民來説,民主黨的平台就是他們在電視上聽到AOC談論的內容。”唐納德·特朗普和特朗普主義的崛起是否有助於鞏固這些分歧?

特朗普的當選是這一趨勢的延續——也許是加速。教育與民主黨投票之間的相關性,例如,在2008年已經非常強,但在2016年和2018年變得更強。重要的是要指出,許多受過教育的知識經濟工作者並不一定生活在市中心;他們中的許多人生活在郊區。這是未來需要認真對待的一個非常有趣的事情:隨着專業人士和知識經濟工作者逐漸加入民主黨,郊區在我們現在和未來政治中的角色。

政治學家羅納德·英格哈特曾寫過關於“後物質主義政治。”在他看來,受過教育的知識經濟選民並不是在經濟或物質問題上投票,而是在更廣泛的社會問題上投票,比如環境、氣候變化、女性以及少數羣體和同性戀權利。我們是否在工人階級中看到另一種後物質主義政治,其中對精英或少數羣體和移民的怨恨現在超過了階級利益?

我傾向於認為,基於明確經濟利益的物質主義政治解釋更為合理,但當我們看到農民在特朗普政府面臨嚴重困難和因貿易戰導致的農作物價格下跌的不確定性時,依然忠於特朗普政府,這種解釋變得越來越難以堅持。農村地區的人們對墮胎和其他各種文化問題有着獨特的看法。他們比城市美國人更宗教,並且對槍支政策有着強烈的偏好。這些不僅僅是模糊的輕蔑情緒,而往往是具體的基於問題的偏好。從某種意義上説,它們是“後物質”的。當我們試圖理解城鄉差距時,可能需要超越物質利益。

這是否反映了階級和地理的重疊,其中某些階級集中在某些地方,而這些集中地有着不同的價值觀?

是的。但對於純粹的唯物主義論點來説,一個令人不舒服的事實是,美國一些最富裕的地方是城市知識經濟區,這些地方投票支持民主黨的人數與附近非常貧困的社區一樣多。舊金山、華盛頓、甚至費城的富裕、紳士化的市中心部分,與底特律或克利夫蘭的非常貧困社區一樣,都是民主黨支持者。而我們在倫敦、墨爾本、悉尼、多倫多以及世界其他大知識經濟城市中也看到了類似的現象。

“民主黨人通常生活在超同質的地區,而共和黨人則生活在更異質的郊區和農村地區。”你説“左”和“右”這兩個術語基本上失去了曾經用來區分民主黨和共和黨不同經濟或階級利益的意義。

當我問我在斯坦福的學生,或者在我曾在麻省理工學院教授時的學生,他們將自己置於哪個政治立場時,許多人將自己歸為左派。但當你進一步探討並問他們這是什麼意思時,他們往往對經濟政策沒有非常明確的偏好。在他們有偏好的情況下,他們的觀點往往偏向中右:他們對監管並不太喜歡;對大幅增加税收持懷疑態度。他們真正談論的是一系列與墮胎、同性婚姻、科學重要性以及其他各種後物質主義問題相關的議題。

這使得在舊的經濟或階級的單一維度上區分左派和右派變得更加困難。所有這些議題偏好與人口密度相關,民主黨已成為每個維度上城市利益的代表。因此,當你將這一切彙總在一個兩黨制中時,競爭的主要維度開始類似於密度分化,而不是階級衝突。

你有另一個章節談到“左翼靈魂之戰”。

最進步的人羣主要集中在城市地區。這導致了各地區意識形態的分佈,左側尾部遠離其餘分佈。如果你試圖贏得立法機構,那就意味着你試圖贏得中位數地區。但如果你所有的平台都是由那些在分佈尾部的人決定的,他們的偏好與中位數地區相距甚遠,那麼你就麻煩了。

任何政黨都需要管理其純粹主義者或極端主義者與更温和、務實的支持者之間的鬥爭,這些支持者更關注勝利而非純潔。這在右翼也是如此。但在多數派民主制度中,進步派在城市地區如此集中,左翼在跨越這一分歧和解決其温和派與極端派之間不可避免的鬥爭時面臨更大的問題。城市極端主義者可能會控制黨派,然後失去很多選舉。

我們在英國工黨歷史中看到了這一點,現在也在傑里米·科爾賓身上看到了這一點。我們現在在美國看到的就是“團隊”和温和派民主黨之間的鬥爭。“團隊”成員來自非常城市化、進步的地區。這是左翼政黨自20世紀初以來一直在掙扎的經典問題。

雖然我想説,民主黨能夠提出像比爾·克林頓或巴拉克·奧巴馬這樣的候選人,他們的吸引力更為中間,並且贏得了相當大的勝利。

是的,民主黨在總統層面上至少在普選中能夠解決問題,他們在過去七次選舉中贏得了六次。但一個明顯的問題是,他們是否最終會在中間選區中留下過於偏左的聲譽。在過去,追溯到南方民主黨的時代,他們能夠避免擁有明確的全國性平台。他們發展出一種靈活性,使他們能夠在與總統候選人截然不同的温和選區中競選候選人。但在近年來,為關鍵的郊區選區制定全國性平台或微調一套獨特的地方平台的問題對民主黨來説變得更加困難。

在美國,關於政黨的平台的認知和現實可能截然不同。在美國,問題是:普通選民 認為平台是什麼?這或許比平台 實際是什麼 更為重要。對於控制總統職位的政黨來説,這相對簡單:人們對共和黨平台的認知基本上就是特朗普的平台。對於不控制總統職位的政黨來説,平台的認知或許是由最響亮或最無處不在的聲音驅動的。對於許多選民來説,民主黨的平台就是他們在電視上聽到AOC談論的內容。那些最有發言權的人決定了黨的聲譽。如果麥克風主要在城市支持者面前,那對民主黨來説就是一個問題。

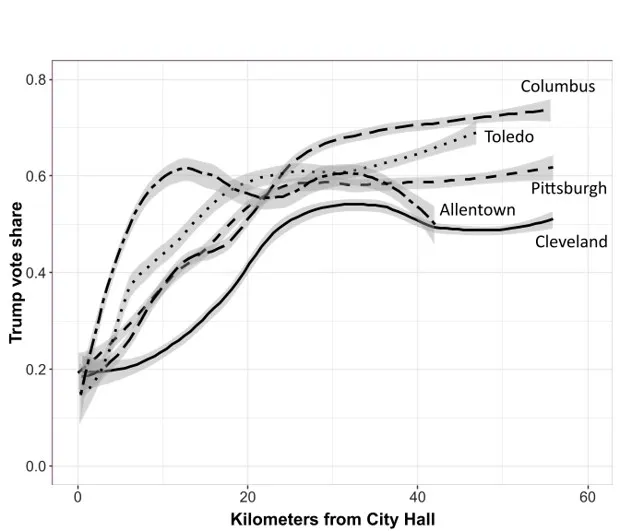

城市規劃者和城市地理學家喜歡將城市或大都市地區分類為不同類型:圍繞核心組織的較老的、更多工業化的城市;年輕的、更多後工業化的城市,這些城市擴展並圍繞多個經濟活動中心組織——你可以看到這些不同形式影響着政治。

城市的密度梯度對黨派的地理分佈顯得非常重要。在較老的城市中,民主黨人在市中心高度集中,而當人們向郊區移動時,共和黨的投票份額迅速增加,使得共和黨獲得舒適但並不壓倒性的多數。

距離市中心的距離與19世紀製造業城市的共和黨投票份額

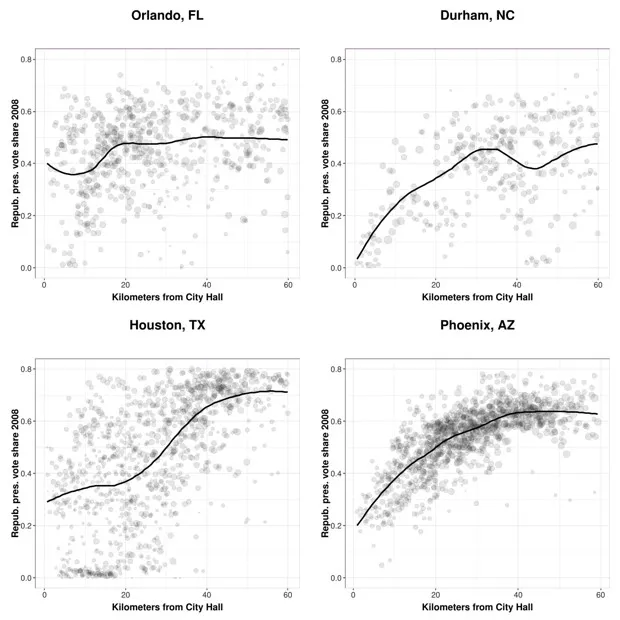

喬納森·羅登,《為什麼城市會失去》在一些年輕的、以汽車為導向的多中心城市中,情況看起來截然不同,民主黨人在市中心並沒有那麼集中,郊區則更加混合。這一點很重要,因為這些是實際上正在增長的美國城市。像休斯頓、奧蘭多和鳳凰城這樣的地方正在吸引更多的人口,隨着人們的遷入,他們並不是主要遷入市中心,而是四處擴散。這可能對未來的黨派極化和代表性產生重要影響。

喬納森·羅登,《為什麼城市會失去》在一些年輕的、以汽車為導向的多中心城市中,情況看起來截然不同,民主黨人在市中心並沒有那麼集中,郊區則更加混合。這一點很重要,因為這些是實際上正在增長的美國城市。像休斯頓、奧蘭多和鳳凰城這樣的地方正在吸引更多的人口,隨着人們的遷入,他們並不是主要遷入市中心,而是四處擴散。這可能對未來的黨派極化和代表性產生重要影響。

距離市中心的距離與擴展和增長城市的共和黨投票份額

喬納森·羅登,《城市為何失落》您還談到了聯邦主義的潛力——在聯邦、州和地方政府之間分配政治權力——可能是解決黨派分歧的一部分。

喬納森·羅登,《城市為何失落》您還談到了聯邦主義的潛力——在聯邦、州和地方政府之間分配政治權力——可能是解決黨派分歧的一部分。

如果我們無法逃避國家甚至州級政治中的城鄉分歧,為什麼不通過更多的去中心化來解決這個問題呢?讓更多的人在更多的時間裏獲得他們想要的更多東西,通過去中心化。在抽象層面上,這感覺完全正確。但在實踐中,這可能很困難,尤其是在外部性存在的情況下。如果購買者可以簡單地去鄰近的管轄區,市級的槍支管控能有多好呢?此外,農村地區依賴於大城市地區的補貼。但確實有許多問題可以並且必須在地方解決。

例如,在加利福尼亞,我們的政治並不是那麼極化於左右,而是那些自稱為NIMBY(不在我家附近)的人和那些自稱為YIMBY(在我家附近)的人之間的住房開發領域。這些是必須由州和地方政府解決的問題。由於當代問題的影響,州和地方政府正在復興,但也部分是因為聯邦層面如此功能失調。

從長遠來看,您對美國的政治歷史持樂觀還是悲觀態度?

我本質上是一個樂觀的人。在我看來,有幾個途徑可以讓我們慢慢開始擺脱地理區域主義。讓我關注一些人口變化。人口流動的趨勢可能是朝着更多混合而不是更大隔離和極化發展,非裔美國人的郊區化和西班牙裔的遷移,以及年輕大學畢業生跨州遷移到德克薩斯城市的郊區等地方。年輕的大學畢業生越來越傾向於民主黨,他們正在遷移到一些之前相當共和黨的陽光帶郊區。這樣一來,他們使自己的選區和州變得更具競爭力。

郊區是關鍵。郊區在立法選舉中為共和黨提供了數十年的選舉優勢。一些城市的郊區似乎正在發生變化,而共和黨最近轉變的一些立場並不適合那些選民的偏好。失去像2018年那樣的受過教育的專業人士,對共和黨來説是無法長期承受的。

在一個兩黨制的多數制系統中,人們希望對勝利的渴望能為温和派創造激勵。從長遠來看,也許變化的人口和郊區的更大混合可以幫助我們克服今天困擾我們的極端兩極化。從長遠來看,如果我們都生活在一個大郊區裏,就不可能有城鄉對立。